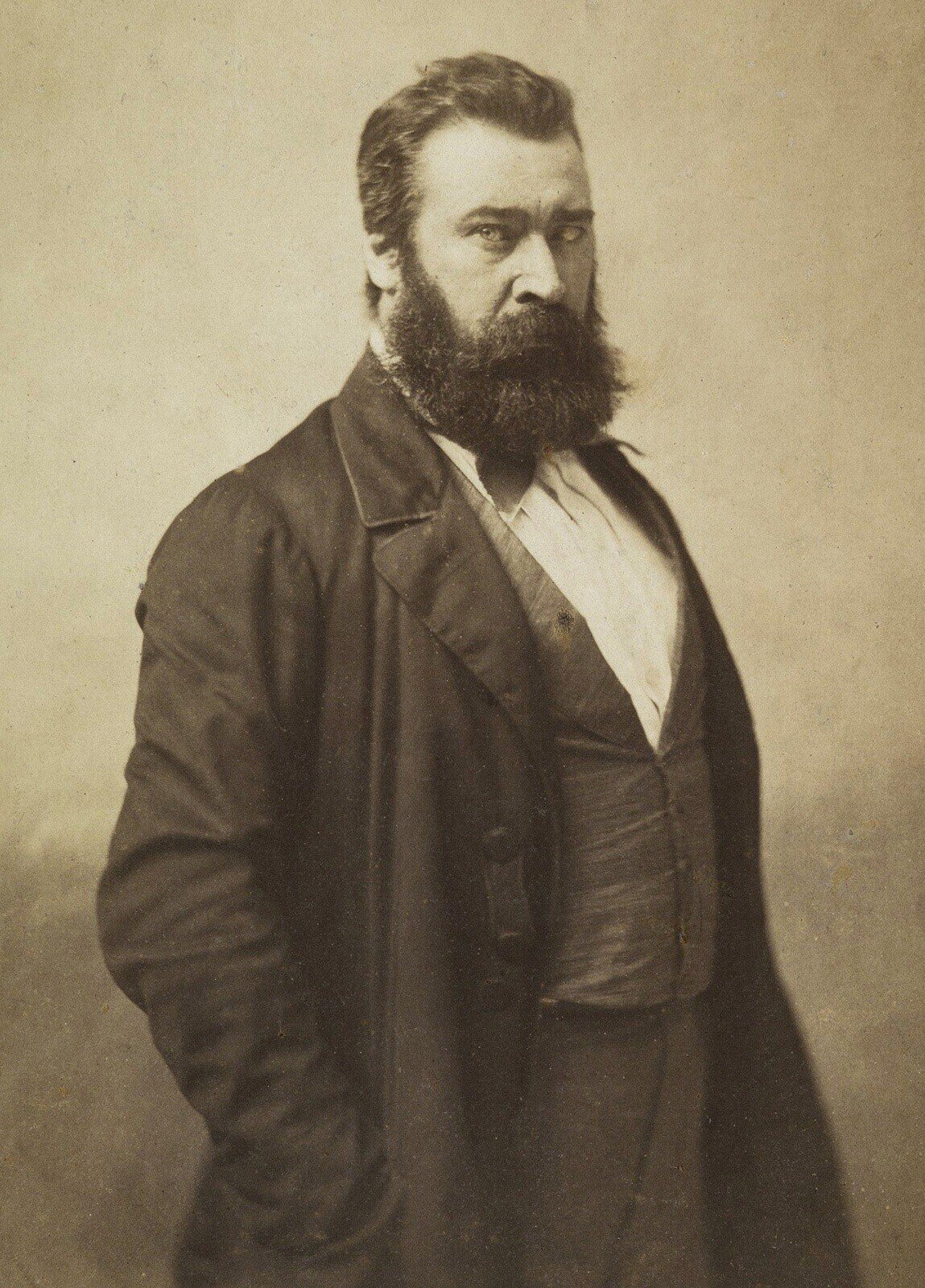

フランスの画家ジャン・フランソワ・ミレーが生まれた。

ArtDailyは2021年10月04日に、フランスの画家であり、フランスの農村部のバルビゾン校(Barbizon school in rural France)の創設者の一人であったジャン・フランソワ・ミレー(Jean-François Millet/1814 - 1875)は、1814年10月04日にフランスのマンシュ県グレヴィル=アギュ(Gruchy, Manche, France)の農家の子として生まれた。

両親の名前は明らかになっていない。

妻のカトリーヌ・マリー・ジョゼフ・ルメール(Catherine-Marie-Josèphe Lemaire/1818 - 1894)と1853年09月12日に、フランスのセーヌ・エ・マルヌ県シャイユ・アン・ビエール市(Chailly-en-Bière, Seine-et-Marne, France)で結婚している。

2人の間には、ジャン・フランソワ・ミレー(Jean-François Millet/1849 - ?)とシャルル=ルイ・ミレー(Charles-Louis Millet/1857 - ?)の2人がいた。

https://time-az.com/main/detail/66059

長男として跡継ぎになることが期待されていたが、18歳の頃から、シェルブール(Cherbourg)の画家のところで絵の修業を始め、教師から才能を見出され、奨学金を得て、1837年からパリの国立美術学校ENSBA(École nationale supérieure des Beaux-Arts/エコール・デ・ボザール)に行き、歴史画家ポール・ドラローシュ(Paul Delaroche/1797 - 1856)の下で学んだ。

しかし、1839年、ルイ14世によって1663年に創設されローマ賞(Prix de Rome)に落選してENSBAを去り、フランスの王立絵画彫刻アカデミーが18世紀にパリで開催するようになった公式美術展覧会サロン・ド・パリ(Salon de ParisSalon de Paris)で1840年に肖像画で初入選し、シェルブール(Cherbourg)で肖像画の注文を次々受けて制作した。

1848年の2月革命によって共和派が実権を握ると、美術界の民主化が進み、ミレーは政治的支援者を得て、農民画『箕をふるう人』が好評であったが、パリでコレラが大流行し、ミレーの政治的支援者が失脚したことから、ミレーは、バルビゾン(Barbizon)に移住し、1851年のサロンに『種まく人』を提出し、1857年のサロンに『落穂拾い』を出品した。

1864年のサロンに『羊飼いの少女』を出品し、好評を得た。

ジャン・フランソワ・ミレーは、このように一連の農家の風景が有名で、彼はリアリズム芸術運動の一部として分類され、農民画家とも呼ばれる。

今回公開された絵は、ジャン・フランソワ・ミレーによる「祈り(The Angelus)」 である。

フランスのマンシュ県グレヴィル=アギュ(Gruchy, Manche, France)の緯度、経度

49°22'20.7"N 1°47'28.5"W

または、

49.372403, -1.791236

1875-01-20---フランスの画家ジャン・フランソワ・ミレーが死去した。