アジアのWeb3エコシステムにとって恩恵となる香港とインドの暗号規制への取り組み

インドの新聞「タイムズ・オブ・インディア(Times of India)(電子版)」の姉妹誌経済新聞「エコノミック・タイムズ(The Economic Times/電子版)」は20230年06月23日に、ET力者のラジャゴパール・メノン(Rajagopal Menon, ET CONTRIBUTORS)の報告として、香港とインドは、暗号エコシステムの発展に向けて異なる道を歩んでいる。

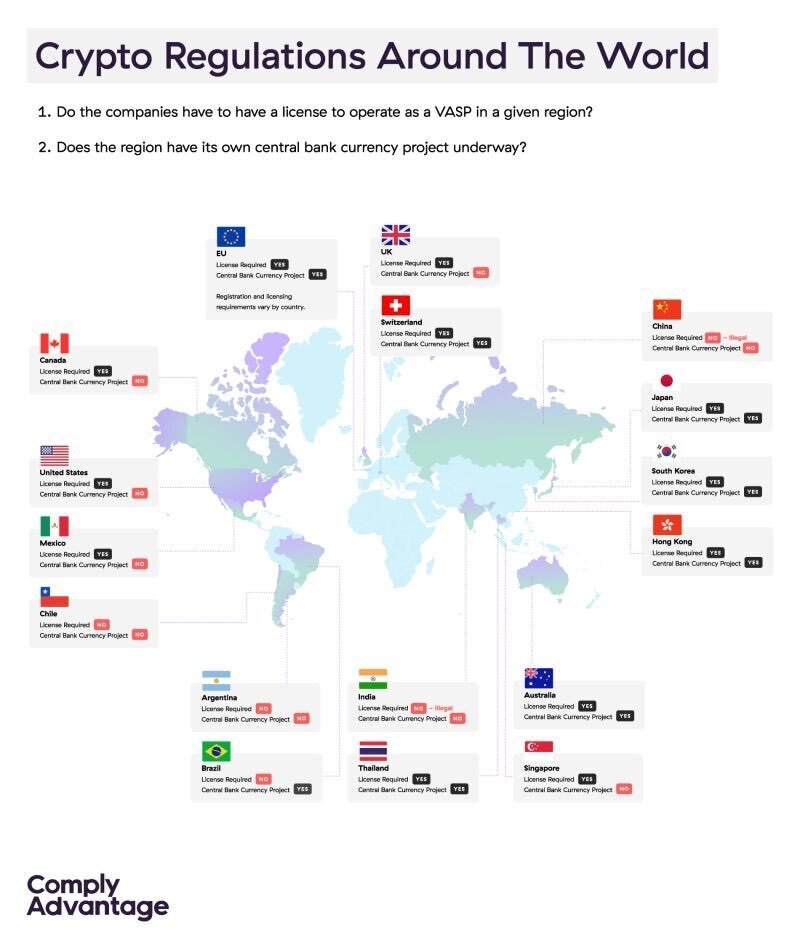

香港は暗号産業に対する包括的な規制を設け、個人投資家のデジタル資産への取り組みを容易にしたことで、国際的な暗号ビジネスを誘致している。

一方、インドは、2020年から2022年初頭まで暗号エコシステムが盛んであったが、政府が課した税金や規制が原因となっている。

香港は伝統的に暗号に対するアプローチが友好的で、多くの著名企業が香港に進出している。

個人投資家がデジタル資産に投資することについて、当初は賛否両論があったが、すべてのユーザーが同じように暗号に投資し、関与できることが明確になった。

同地域の暗号機関に対する歓迎政策は、当初懐疑的な見方で受け止められていた。これは主に、中国が業界の裏側で影響力を行使し、支配しているという憶測によるものだった。

報道では、香港は北京によってサンドボックスとして利用されており、中国自身がデジタル資産の全面禁止を課しているとの見方さえあった。これは多くの関係者の間で懸念された。

しかし、こうした懸念は香港の長所に取って代わられた。

ひとつは、最大の暗号市場である米国で規制の不確実性が高まる中、同国は包括的な規制を提供している。

シルバーゲート(Silvergate)やシグネチャー(Signature)のような米国内の銀行が最近破綻した際、香港は、その地域の銀行とのパートナーシップを提供することで、暗号企業の不換紙幣のオンランプと流動性の課題を解決するために迅速に介入した。

香港には、勉強家の香港の陳茂波財務長官(Financial Secretary Paul Chan Mo-po/ポール・チャン・モーポー)いる。

アメリカを追い出されたら、香港が受け入れることだろう。

昔、それを台湾がすべきだと言ったこともあった。

また、暗号のハブになる試みとして、個人投資家が暗号に関与するための制限を撤廃し、さらに普及を促進するために、認可された投資家と同レベルのアクセスを許可した。香港は、ビットコイン、イーサリアム、ライトコイン、ポルカドット、ビットコインキャッシュ、ソラナ、カルダノ、アバランチ、ポリゴン、チェーンリンクなど、個人投資家が取引できるトークンのリストを発表した。

これらは、証券先物委員会の厳しい基準を満たす能力に基づいて候補に挙げられた。

先週の時点では、米国で訴訟中のCoinbaseにも、この地域でのプレゼンスを確立するよう要請している。

ポール・チャンは、わかっている。

しかし、インドではシナリオは全く異なっている。主に2018年に始まった暗号の普及により、最も著名な暗号組織、特に暗号を大衆に利用しやすくすることを目的とした取引所が出現した。

これらの民間プレーヤーは、才能、技術に精通した聴衆、金融包摂への意欲、新興技術の採用への関心という完璧な組み合わせにより、インドが巨大な機会をもたらすことを認識した。

しかし、インド準備銀行(Reserve Bank of India)がデジタル資産を全面的に禁止したことで、ユーザーの気運は冷え込み、暗号に関わることを考え直すようになった。

しかし、数ヶ月にわたる官民の対話の結果、流れは大きく変わり、禁止令は撤回された。

それ以来、2020年から2022年初頭まで、この国は暗号エコシステムの繁栄を目の当たりにし、デジタル資産の普及が一気に進んだ最後の強気相場となった。

市場のボラティリティがユーザーに影響を与えないようにするため、この分野のリーダーたちは、すべての利害関係者のための助長的な規制を提唱した。

しかし2022年、エコシステムの失望を誘い、政府はキャピタルゲインに30%の課税、暗号取引に1%のTDSを課した。これは、より多くのユーザーが国内の暗号取引所を放棄したため、ユーザー・リーチという点で、インドの暗号エコシステムの進歩を大きく後退させた。

香港でも、暗号利用者が公認プラットフォームに登録する際には、KYC規範と本人確認が義務付けられている。この地域は、投資家の保護と利益を最優先とし、投資家は損失が許される範囲内でのみ投資することを保証している。インドと香港は暗号ビジネスをマネーロンダリング防止法の適用範囲に収めたが、これは業界の悪質業者や不正行為を排除するための歓迎すべき動きである。

しかし、クリプトは国に関係なく、すべての層にとって魅力的な機会とはまだ見られていないため、全体的には慎重なアプローチが残っている。香港は、暗号が主流になる何年も前から、金融のハブであり、技術革新の中心地であり、グローバルな銀行機関の本拠地であったため、インドよりも有利である。

現在では減少傾向にあるとはいえ、若者の数は全人口のほぼ24%を占めており、暗号は投資対象として人気の高いツールとなっている。

また、香港の識字率と暗号に取り組む若者の割合がスイートスポットに達しているため、暗号のハブという点でも香港は有利である。

インドはWeb3の波に乗りつつあるが、暗号に参加するオーディエンスに適切なインフラを提供し、デジタル資産に関する認知度を高め、規制当局が暗号に対する姿勢を軟化させるためのキャンペーンを展開するという点で、カバーすべき領域は多い。

香港の暗号エコシステムの繁栄は、中国にデジタル資産へのアクセスを提供するということである。

両国は2022年、デジタル資産能力の構築で協力することに関心を示していたため、これはひいては、金融システムにおける米国の優位性を引き継ぐためにロシアとどのように協力するかに影響する可能性がある、

インドが2023年にG20の議長国になることは、国内暗号法を策定する大きな希望となった。

しかし、財務大臣は、各国が独自のルールを策定するのではなく、よりグローバルに連携した規制の枠組みの必要性を強調している。

香港には独自の国内ルールがあり、暗号コミュニティはここ数カ月でこれを称賛し、香港が暗号の次の強気な動きを担うかもしれないとまで予測している。

しかし、両国は、金融、医療、教育など様々な産業におけるブロックチェーンに基づくソリューションの開発を同等に重視している。両国はまた、CBDC(Central Bank Digital Currency)のフレームワーク/ホワイトペーパー(framework/whitepaper for CBDC)を発表しており、インドは大手銀行と提携してパイロット・プロジェクトを実施する準備を整えている。

暗号に対する2カ国のアプローチを比較する際に注意すべき点は、香港はWeb3ムーブメントを活用することで自国の経済を活性化させようとしているため、暗号に対する賭け金が高すぎるということである。

他の産業は動きが鈍く、暗号は香港の衰えつつある栄光を取り戻すものだと言われている。経済成長を続けるインドにとって、Web3は、地元の才能を活かして世界に向けた国産ソリューションを生み出すことで、世界の国々の中でリーダーとしての地位を獲得するチャンスである。このように捉えながら、待ったなしの国内政策を練っていくのが理想的だろう。

米国の証券取引委員会が著名な暗号取引所を取り締まるなど、デジタル資産に対する嫌悪感を強めている中、アジアでの成長が見込まれることから、欧米の多くの企業がアジア大陸に進出するのは必至だ。

香港はシンガポールと並んで、そのための最も好都合な進出先であり続けている。インドもまた、VDA(Virtual Digital Assets)規制(regulations of VDAs)の進展に向け、歩みを進めている。しかし、数百万人の雇用を創出するCryptoの可能性を見落としてはならない。

https://economictimes.indiatimes.com/markets/cryptocurrency/hong-kong-and-indias-quest-to-regulate-crypto-a-boon-for-asias-web3-ecosystem/articleshow/101219584.cms?from=mdr

https://economictimes.indiatimes.com/topic/hong-kong

https://economictimes.indiatimes.com/topic/crypto-landscape

https://economictimes.indiatimes.com/topic/litecoin

https://economictimes.indiatimes.com/news/bitcoin

https://ensureias.com/blog/current-affairs/virtual-digital-assets-vda