公開20周年記念①「あの頃ペニー・レインと」は永遠に色褪せない

今年もそろそろ終わりですが、私が永遠に愛する2作の映画が今年公開から20周年を迎えたということで話題になっていたので、今年が終わる前になんとかレビューを書いておきたいと思います。

20周年ともなると、DVD廃盤などはおろか配信でも抜け落ちかねないし、語る人や機会がどんどん少なくなってしまう前に。

思い入れがありすぎてめっちゃくちゃ長いので、ゆっくりお読みください(笑)

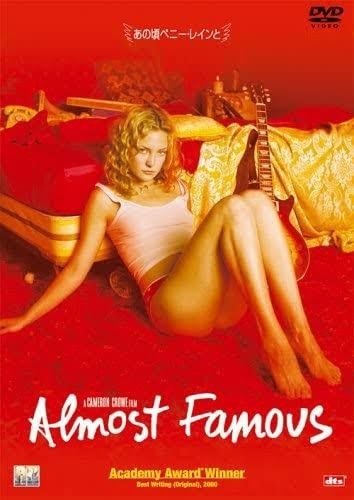

まずはこちらの作品。

「あの頃、ペニーレインと」

英語版トレイラーはこちら。

公開から20周年ともなると映画自体の公式サイトもなくなってる。。。

あらすじはこちらでご確認ください。

この作品は監督のキャメロン・クロウの自伝的作品。本当に15歳でローリング・ストーン誌のロック評論家として記事を書いていたキャメロンの体験に基づかれた映画です。

今では好きすぎて、全シーンが名シーン(笑)。もう何度観たか数えることもないほど。

どんな時も傍らに置いて観ている作品です。

大好きな点を挙げるとキリがないのですが、とりあえず3つのポイントで話してみます。

キャラクターと役者の魅力が抜群

この映画は主人公をはじめとした大多数の登場人物が20代くらいの青春劇。帯同するバンドのツアーに添いながら起きる出来事を経ての成長を描いています。何か大袈裟なストーリーが語られるのではなく、流れるようなバンドツアーの旅に合わせてのエピソードの積み重ねの物語。なのでストーリー自体に力があるというよりキャラクターの力が肝心だと思うのですが、これがもう抜群に成功した作品になっています。

まずはなんと言ってもペニー・レイン。

この登場のシーンは一生心に残り続けます。

「私達はグルーピーじゃないの。ロックの精霊よ。」そう言って主人公のウィリアムに話しかけるペニーのかっこよさと可愛らしさが混じった表情。

私は現題の「almost famous」より邦題の「あの頃、ペニー・レインと」の方が100万倍好きなのですが、この映画はこのペニーの魅力だけで語り尽くせてしまうほど圧倒的に魅力的なキャラクターです。

グルーピーとしてカリスマを放ち、一番勢いのある数あるバンドのメンバーと付き合いを重ねながら、彼女は本当に相手を愛し、一緒に過ごす相手に喜びと安らぎを与えます。

一方でとてつもない孤独やコンプレックスと戦い、一緒について来る事になったウィリアムには姉のような眼差しを向け、時にウィリアムの純粋さに寄りかかりながら、自分を保っていきます。

愛するギタリスト、ラッセルには本当に愛されず、傷つき自暴自棄になるシーンは胸が切なくなります。

演じるケイト・ハドソンはこれが最初の注目作でアカデミー賞助演女優賞にノミネートまでされました。彼女以外にこの役は考えられないほどのハマり役。その後もラブコメなど出演作は続きますが、やはりキャリアハイはこの作品と言わざるを得ません。こんな役が演じられればそれだけで「ありがとう」って言っちゃうんですけど。彼女以外にペニーはあり得ません。

実は当初、この役はサラ・ポーリーが予定されていて、ケイトはウィリアムの姉役でキャスティングされていたそうで、そういう事知るとちょっとサラのバージョンも観てみたかったけど(笑)でもペニーはやっぱりケイトです!!

続いてはラッセル。

今勢いあるとしてウィリアムがツアーに帯同するバンド「スティルウォーター」のカリスマギタリスト。彼のような立場のギタリスト、恐らくキャメロンは大勢見てきたんだと思います。自分がバンドで一番才能も人気もある事を自覚し自信から来る余裕ある表情を見せたかと思いきや、ストレスからハメを外してバンドやツアーメンバーに迷惑をかけたり、人間くさいキャラをしっかりと演じたビリー・クラダップも素晴らしい演技でした。

この役はブラッド・ピットが第一候補で決まりかけてたらしくて、そんな事も知ると「それもいいじゃん」とか思っちゃうけど(笑)

主人公のウィリアム

監督の分身を演じるのだからプレッシャーもあったかもしれません。演じるパトリックは当時本当に16歳。彼が天才児であるが故のおっとりさと野暮ったさ、何よりロックへの純粋な憧れを入り口に私達は映画の世界に入ることができます。幼いピュアネスがペニーへの憧れと繋がり、淡くて苦い恋になるのが本当に自然で共感できます。映画のラスト、流れが早すぎるツアーとバンドやペニーとの関係に翻弄され、途中で離脱し傷つき疲れ切ったところに会いにきたラッセルにマイクを向けてインタビューする姿には成長したと同時に失われていないロックへの愛が感じられてグッときます。

と、主要キャラに加えて、脇役のキャラも本当に愛さずにいられないんです!

ウィリアムの姉、アニタを演じたのはズーイ・デシャネル

厳格な母と正面から衝突し、ウィリアムにロックの素晴らしさを説き、レコードを置いて家を出る重要な役の姉を演じるのはあのズーイ・デシャネル。彼女自身、「シー&ヒム」で音楽活動をしたり、その後の代表作「500日のサマー」やドラマ「ニュー・ガール」で見せるカルチャー愛感溢れるキャラクターの原点がここで見えていたんだと思うと嬉しくなります。

厳格で少し風変わりな主人公の母を演じるのはフランシス・マクドーマンド。監督キャメロンの実際の母や姉をモデルにしており、このお母さんはかなり強烈でどこかおかしい印象、けど愛おしさを残します。街のライブを一人で観に行く息子を駐車場まで送り、車から「ドラッグはダメよ!」と大声で呼びかけるシーンは最初に観た時は大笑いだったけど、息子を持ってしまった今はあの頃ぐらい笑えない(笑)フランシス・マクドーマンドは既に「ファーゴ」でアカデミー賞を獲得してるくらい演技力に定評ありましたが、こういうユーモアが必要な重要な脇役をしっかり血肉の通ったキャラにした事で、ラストまでこの映画が特別な魅力を持つことができたんだと思います。

そしてこの映画に絶対に欠かせない人物、レスター・バンクス

ウィリアムからしたら神のような存在の実在したロックジャーナリスト。演じるのは名優フィリップ・シーモア・ホフマン。そのロックへの冷静な視点や業界やツアー帯同時の注意、バンドとの関係の保ち方、評論についての率直なアドバイス。ウィリアムの相談に電話でのる姿は少し父のようにも感じられます。

私は彼の登場シーン、ローカルラジオのゲストとして呼ばれて、DJと愛ある辛口評論を繰り広げながら、番組でかけるレコードをもの凄い速さで選んでいくシーンがもう本当に大好きで。

そんなレスターが見せる評論家ゆえの繊細さとロックへの憧れから来る絶望感。「俺たちは格好悪い(Uncool)。世界中の偉大な芸術のほとんどはそのことがテーマだ」。傷を曝け出してウィリアムに電話で語りかけるシーンもこの映画の重要な1ページだと思います。このシーン、キャメロンはもっと叱咤するようなイメージだったところを、フィリップの演技で全く違う印象に変わったそうです。役者としての深さに鳥肌が立ちますね。

ドラッグの過剰摂取で既にこの世にいないフィリップの事が頭に浮かんでしまいますが、やっぱりこの役はフィリップしか考えられないです。私はこのレスターの演技がフィリップの作品の中でも一番好きです。撮影中ほとんどインフルエンザだったらしいけど(笑)

他にもスティルウォーターのバンドメンバーの面々やグルーピー仲間の女の子達、ローリングストーン誌のスタッフなど全てのキャラを語りたいくらいですが、どんだけ長いんだって事になるのでこれくらいにしておきます(笑)

ちなみに途中から入ってくる大手会社のマネージャー役はジミー・ファロンです(笑)。

語られるエピソードが全部最高

「全シーンが名シーン」と書きましたけど、この映画はエピソードとして起きる出来事がどれも本当に愛おしいんです。

子供時代に姉から引き継いだレコードを聴く瞬間、評論家としてローリング・ストーン誌に認められて原稿の執筆を依頼される電話のシーン、スティル・ウォーターやペニーとと初めて出会うライブハウスでのやりとり、ラッセルがファンに誘われて訪れるプールパーティーでのシーン、傷ついてほしくないがためについ話してしまう事で余計にペニーを傷つけてしまう木陰でのやりとり、大手のマネージャーに引き継がれて移動がバスから自家用飛行機になって、その飛行機が墜落しそうになる時の最後の告白シーン。。。

どれも挙げたらキリがないのですが、どのシーンも青春映画の中でも屈指のユーモアと面白さと愛にあふれたシーンになっています。その想いは実際のモデルや体験を重ねたキャメロンならではの想いに溢れているからこそ、私達の心に特別な愛おしさをもたらしてくれるのかなと思います。

中でもやっぱり有名なバスでの「tiny dancer」の合唱シーンはこの映画を特別なものにしていますよね。いつ観てもロックへの愛や仲間との絆が感じられる場面です。

「もう帰ろうと思う」と話すウィリアムに言うペニーの言葉「ここが家よ」というセリフはアドリブだそうです。それ自体が奇跡的ですね。

エルトン・ジョンの曲はもう1曲重要なシーンで使用されます。傷ついたペニーがホテルで自殺を図ろうとするのを必死でウィリアムが探すシーンにかかる「Mona Lisas and mad hatters」

この曲も本当に大好きです。切なさがこの曲で増幅されますよね。エルトンのドラマチックで切ないけど暗くなり過ぎない曲調がこのシーンにぴったりだなと感じます。

この映画、ラストシーンも本当に最高で、ラッセルがペニーに騙されて訪れたウィリアムの家でウィリアムがインタビューしようとする場面。

この終わり方も本当に大好きです。私はキャメロンの映画は終わり方がとても好きなんです。

愛すべき映画として記憶されている大きな点かなと思います。

この映画でキャメロンはアカデミー脚本賞を受賞しています。話が複雑だったり大きな何か大きかったりインパクトのある主張をしているのではなく、こういうエピソードが重ねられたただ温かくジーンとできる映画を脚本賞に選んでくれたのはとてもうれしいです。それだけエピソードが心に残りやすいんですね。先に書いたキャラクターの魅力もあってのことだと思います。

言うまでもないけど怒涛のロック名曲の数々なサウンドトラック

キャメロンのこの映画へのロック曲の使用は当たり前ですが並々ならぬものがあったようで、半端ない予算を投入してたくさんの楽曲を映画に使用しています。

私が語るのもおこがましいほどの名曲の数々で膨大な曲数なので、詳しくはサントラのリストなどを見て頂きたいのですが、さっき語ったエルトンの曲をはじめ、どのシーンでも使われるロックの曲が本当にいいんです。

ロックの最高にかっこいいところはもちろん、切ないところ、おかしいところ、滑稽なところ、深いところ。全てが詰まっているような選曲です。

映画に登場するバンド「スティルウォーター」は架空のバンドですが、実際にライブするシーンの曲はオリジナルで制作されています。(「fever dog」)

この曲も最初に聴いたとき「かっこいいな」と思いました。ライブシーンもキャメロンならではなのか本当にリアルにいい!ボーカルは役者のノアが担当しています。

私がこの映画のとっても好きなところは、ロック評論家のストーリーですが「ロックとは何か」みたいな難しいことを言わず、ライブハウスでの雰囲気や仲間たちの会話など、全てが温かいユーモアでロックが語られていて、ロックが与えてくれる全てを「頭ではなくただ心で楽しんでほしい」というようなメッセージに満ちているような気がするところです。

これはキャメロンの人柄にかかるところが大きいのかもしれません。

もちろん評論家だったキャメロンはアーティストや曲に対していろいろな思いや深い考察があると思いますが、彼がこの映画で語りたかったのはロックに対する思い出や懐かさ、自分が育ってきた中で大切にしてきたもの、経てきた青春の体験がどれほど大切なものか。

その語り一つ一つがとても鮮明なので、ロックを愛する私たちの心に残るのだと思います。

それに基づかれた選曲なので、どの曲もシーンにぴったりなだけではなくて、映画の登場人物と同じように曲が心に残り続けます。

この映画はたくさんの人に観てほしい映画です。公開から20年も経つと思うと本当に不思議な気持ちです。

ロックと共にいつまでも愛される映画でありますように。

ローリング・ストーン誌の公開20周年特集記事のリンクをつけておきます♪

最後まで読んでいただいたあなたも相当この映画が好きかと(笑)

良かったらコメント欄に映画の好きな点など残していただけると嬉しいです。