慶長5年 安濃津城の戦い

慶長5(1600)年9月15日の「関ヶ原の戦い」。

本戦の前には伊勢国周辺(今の三重県)も東西衝突の最前線となり、各地で戦いが生じました。

それらの戦いのひとつ、「安濃津城の戦い」は、伏見城を落とした西軍の毛利・安国寺・長束・鍋島らの軍勢が、東軍についた富田信高の居城・安濃津城(現・三重県津市)を攻めた戦いです。

わずか数日で城は降伏しましたが、城の鉄砲隊の突貫、松坂城からの増援、地侍・城下町民の奮闘、女武者・宇喜多氏の武勇伝など、トピックスに事欠きません。

この記事は、その戦いの様子を江戸時代の地誌「勢陽雑記」などから紹介するものです。

※長文です。戦いそのものの記述は目次の「■慶長5年8月23日・1日目の戦闘」からご覧ください。

■慶長5年7月・安濃津周辺の動向

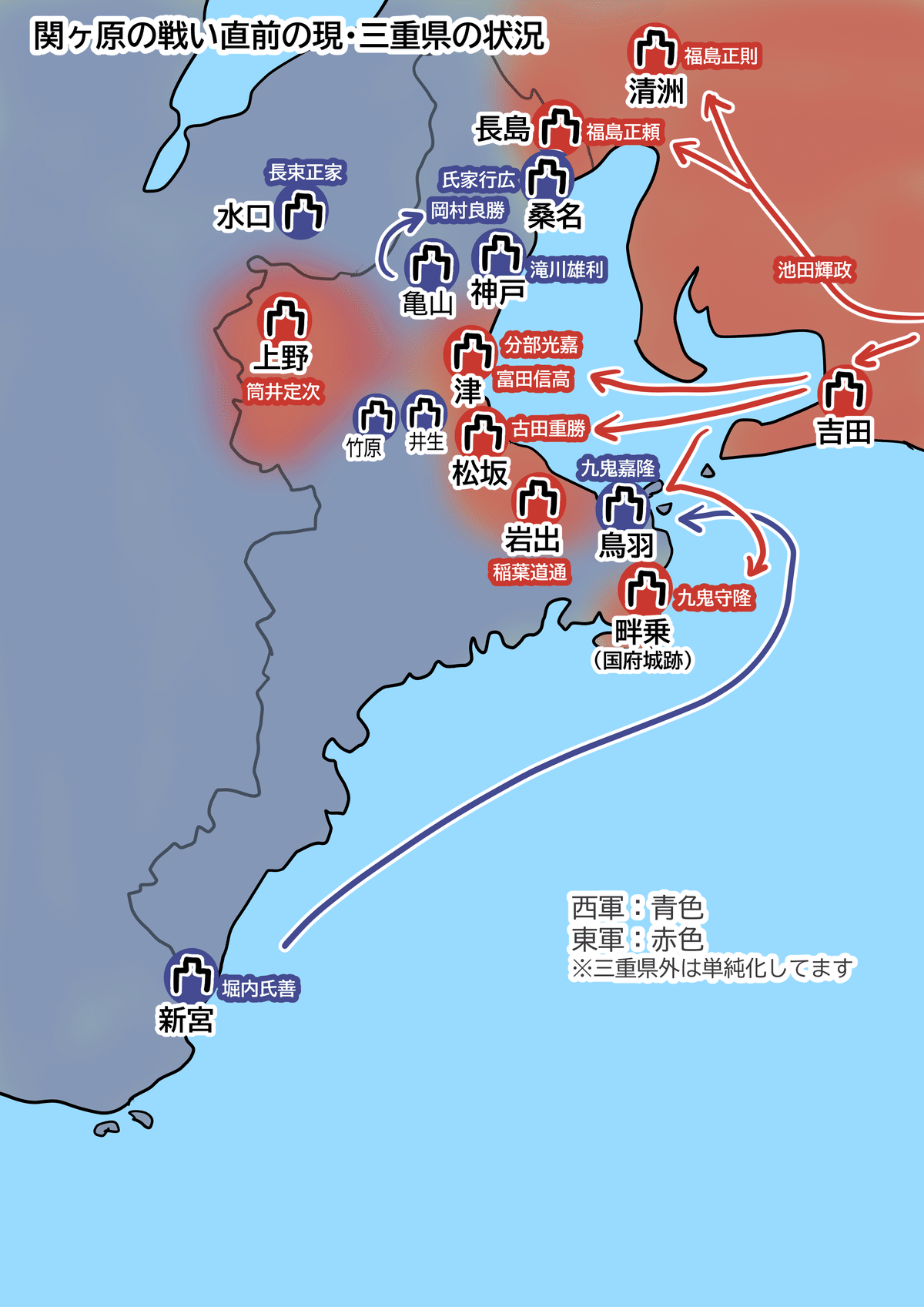

伊勢国やその近隣(三重県)の勢力図

慶長5(1600)年6月18日、豊臣秀吉亡き後、豊臣家に臣従する姿勢をとりながら権勢をふるっていた徳川家康は、会津(福島県会津若松市)の上杉景勝が戦の準備をしている、これを討伐するという名目で、諸大名を率いて京都伏見を出発、会津に向かいました。

同年7月19日、石田三成ら反徳川派が軍事行動を開始。

その報を聞いた徳川家康の指揮下の将兵は、家康の命を受け西に引き返すこととなります。

伊勢周辺では、安濃津城攻防戦の主役である富田信高(安濃津)のほか、福島正頼(長島)、分部光嘉(伊勢上野)、古田重勝(松坂)、稲葉道通(岩出)、九鬼守隆(鳥羽)、筒井定次(伊賀上野)ら、家康の上杉征伐に従軍していた伊勢・志摩・伊賀の諸大名は東軍につきました。

一方、西軍挙兵時に在国していた大名の多くは西軍につきます。

九鬼守隆の父・九鬼嘉隆(鳥羽)、氏家行広(桑名)、岡本良勝(亀山)、滝川雄利(神戸)らです。

伊賀の筒井定次を例外として、伊勢国周辺には5万石以下の小領主しかおらず、東西から迫る大軍の足音を前に、自らの意思で陣営を選ぶことは非常に困難だったと思われます。

1万石以上の領主の行動

伊勢及び其の周辺(現・三重県)の領主たちの動向は次のとおりです。

福島正頼(高晴):長島(1万石)

東軍。福島正則の弟。会津征伐に従軍していたが、帰国して長島城に入った。その後、西軍の原隠岐守胤房(原長頼)に攻められる。

氏家行広:桑名(2万5千石)

西軍。東軍にも心をよせるものの、家老らが水口城(現・滋賀県甲賀市水口)の長束正家に人質を預けており、心ならずも西軍について桑名に籠城した。西軍・木下周防守(木下延重か?)も桑名城に入った。水軍を出して東軍・九鬼守隆とも戦った。

岡本宗憲(良勝):亀山(2万2千石)

西軍。亀山に在城しており、桑名の氏家行広に合流した。

滝川雄利:神戸(かんべ・現・鈴鹿市神戸)(2万石)

西軍。神戸城に籠った。

分部光嘉:伊勢上野(現・津市河芸町上野)(1万石)

東軍。上杉征伐のため宇都宮に在陣していたが、家康の命により伊勢国に戻る。(詳細後述)

富田信高:安濃津(5万石)

東軍。上杉征伐のため宇都宮に在陣していたが、家康の命により伊勢国に戻る。(詳細後述)

織田信重:林(現・津市芸濃町林)(1万石)

東軍についたと思われるものの、関ヶ原の戦い前後の具体的な行動は伝わっていない。

古田重勝:松坂(現・松阪市)(3万7千石)

東軍。上杉征伐に従軍していたが領国に引き返し、松坂城に籠る。

稲葉道通:岩出(現・玉城町岩手)(2万石)

東軍。会津征伐に向かう途中、領国に戻るよう命じられ、海路岩出城に入る。道通の留守の間、岩出城が西軍・九鬼嘉隆に攻められるが、留守兵960名が撃退した。

九鬼守隆:鳥羽(3万石)

東軍。上杉征伐に従軍していたが領国に引き返す。鳥羽城が父・嘉隆により占拠されていたため、畔乗の古城(現・志摩市安乗町国府)に拠点を構え、西軍と戦う。

九鬼嘉隆:鳥羽(5千石)

西軍。当時は九鬼氏の家督を子の守隆に譲っていた(5千石は隠居料)。熊野別当・堀内氏善(新宮・2万7千石)を鳥羽城に引き入れた。堀内(熊野水軍)とともに西軍の海軍力の中心を担ったと考えられる。

堀内氏善:新宮(2万7千石)

西軍。九鬼嘉隆と行動を共にして、鳥羽城に入る。新宮城を拠点として、今の三重県の東紀州(紀北町、尾鷲市、熊野市、御浜町、紀宝町)も支配していた。

筒井定次:伊賀上野(20万石)

東軍。大和国内にも所領あり。上杉征伐に従軍するが、西軍・新庄直頼に居城である上野城を奪われ、(おそらく早期に)領国に引き返して居城を奪還した。その後、関ヶ原の本戦に参加。上野城奪還の経緯は「伊乱記」の「新庄駿河守上野城を押領する事」によるが、日付の記録がないため、西軍主力の伊勢国侵攻との前後関係は不明。

山崎定勝:竹原(現・津市美杉町竹原)(1万石)

松浦秀任(久信):井生(現・津市一志町井生長谷)(1万1千石)

蒔田広定:雲出(現・津市雲出町)(1万石)

西軍。上記の3領主は西軍主力部隊とともに行動しており、安濃津城攻めにも加わっている。松浦秀任は安濃津城落城の後、大津城攻めの際に戦死。

※上記のほか「寺西下野守(是成又は清行)」という伊勢(伊勢内)一万石の領主が「廃絶録」に見られますが、資料によって「越前の内1万石」となっているものもあり、不明。

■安濃津城の防衛体制と市民の疎開

留守居役の状況

安濃津城の留守は富田信高の家臣・富田主殿が預かっていました。西軍の伊勢侵攻当初、城中にいたのは老臣の富田五郎左衛門以下、わずか二十数名でした。

安濃津城以外の拠点に在る武士や下働きの人々もいたでしょう。それでも、西軍の侵攻には到底耐えられる兵数ではありません。

城下市民の避難・疎開

「津市史第1巻」に引く「伊藤氏古記録及由緒書」では、城代・樋上源兵衛の命令で、萩・伊藤・樋上・柳・竹内・小柳・長谷部といった姓の地元の士36人のほか、地元の住民が城に入り、四方の守備についたと伝えています。

また、「津市史第1巻」には、典拠不明ですが、「一説には」として町民の武勇談を次のように伝えています。

毛利の物頭宍戸某が塔世川で馬を洗っていた所を津の町人牡丹屋何某がこちらの竹やぶごしにねらい寄ってそれを一発で打ちとめた。そしてそれを葬った三塚山の墓は、牡丹屋の子孫が、毎年盆ちょうちんをつけて弔ったとのことである。

津観音の疎開

観音本尊は本願院慶照才覚を以て南の黒部へ除申候事…

慶長五甲子の年秋石田刑部少輔逆乱の時、兵火の為に一宇も不残灰燼となりぬ。然りといへども、本尊の石像をば僧房無恙守護し退と云々。

大須、浅草と並んで三大観音とされる津観音。

江戸時代の伊勢神宮・おかげ参りブームにのって、「阿弥陀に参らな片参宮」のキャッチフレーズでバズった津観音ですが、江戸以前から厚い信仰を集めていたことがわかります。

「黒部」は現・松阪市の西黒部あたり、観音寺の塔頭(または関連寺院)である本願院の僧侶が海路、観音像を疎開させたのでしょう。

その他財宝(仏像など)も、近辺の里や山田(現・伊勢神宮・外宮周辺)に疎開したことが記録されています。

■西軍先鋒の伊勢国入り(8月初旬)

伏見城を落とした西軍が伊勢国に

慶長5年8月1日、家康の家臣・鳥居元忠が籠城する伏見城が落城します。伏見城攻めの中心となった毛利勢など、西軍の一部が、近江国瀬田を経て伊勢侵攻を試みます。将のメンツは次のとおり。

・毛利秀元

・吉川広家

・長束正家

・安国寺恵瓊

長束正家は近江国水口(現・滋賀県甲賀市水口町)の領主です。伏見城をスタート地点として伊勢・安濃津に進軍する際の案内役として最適ですし、居城(水口岡山城)も伊勢侵攻の拠点となったでしょう。

水口は東海道沿いの交通の要所で、現在も国道1号線が通っています。江戸期に整備された宿場・東海道五十三次を、京都側から見ると、

京都ー大津-草津ー石部ー水口ー土山ー(鈴鹿峠)ー坂下ー関ー…

と宿場町が続きます。土山までは近江(滋賀県)、坂下からが伊勢(三重県)です。

現在の一般道でも、国道1号線を関(亀山市関町)まで東進し、関で県道10号線(津・関線、伊勢別街道)を通り、椋本を経由して、北から津の町に至ります。

慶長5年8月5日、西軍は鈴鹿峠を越え、毛利秀元・吉川広家が関(現・亀山市関町)に布陣し、長束正家・安国寺恵瓊は椋本(現・津市芸濃町椋本)にまで進出しました。

伊勢侵攻当初の西軍の兵数は不明ですが、毛利家の主将が指揮しており、それなりの部隊であったと想像できます。

城主が上杉征伐に従軍していて手薄な城を威圧し、開城させることが主な目的だったのでしょう。

安濃津城・留守部隊の降伏

西軍が進出した椋本から安濃津城までは、今の一般道で14kmあまり。

江戸時代の宿場では窪田宿(今のJR一身田駅の周辺)を残すだけ。1日で行軍できる距離です。

安濃津城の留守を預かる富田主殿は、我が子を人質に出して、西軍に降伏を申し出ました。

西軍の伊勢侵攻の目的がひとつ、果たされたかに思われました。

■安濃津城主・富田信高の帰還

関東から帰国の途へ

一方そのころ、上杉征伐のため(今でいう)関東に在陣していた富田信高は、松坂城主・古田重勝、伊勢上野城主・分部光嘉とともに、家康に領国に帰国して西軍に備えるよう命を受け、三河国吉田(現・豊橋市)から伊勢湾を西に、それぞれの領国を目指しました。

吉田の領主、池田輝政は富田信高と懇意にしており、海路に特別な協力をしたとも伝わります(「勢陽雑記」など)。

九鬼嘉隆の伊勢湾封鎖

しかし伊勢湾海上には大きな危険が待ち受けていました。

子・九鬼守隆に家督を譲って引退していたはずの九鬼嘉隆が西軍として挙兵、熊野水軍(堀内氏善)や淡路水軍(菅達長)も引き込んで伊勢湾の制海権を掌握していたのです。

吉田→津の海路は伊勢湾のど真ん中。

九鬼嘉隆も兵船30余艘を率いて、尾張・三河の沿岸を、欧州暗黒時代のバイキングよろしく荒らしまわったと伝わります。

東軍についた現・九鬼氏当主・守隆も急いで関東から帰ってくる途中!

不運にも、吉田を出港した富田信高の船団は九鬼嘉隆に捕捉されます。相手は海戦のプロ、勝てるはずはありません。どうする信高。

しかしこの富田信高、吉田・池田輝政に特別サービスをしてもらったように、九鬼嘉隆とも良い関係を築いていたようです。

父・富田一白の交渉上手の遺伝子を受け継いでいたのでしょう。

船上で九鬼嘉隆に次のように伝えます。

「まだ毛利方・徳川方のどちらに属すかは決めていません。できればあなたと同じ陣営に加わりたいのですが。」

信高ラブの九鬼嘉隆は「じゃあ毛利方でよろしく!」と西軍を勧め、富田信高がこれに応じたことで、九鬼嘉隆は富田らの海上通行を許しました。

こうして、富田信高は津城(安濃津城)に入城することができました。

安濃津城に入城した富田信高は、陸路・東海道を進む家康本隊と連絡を取りたいと考えていました。

伊勢国の北(桑名・神戸・亀山)は西軍の勢力下ですし、九鬼嘉隆が伊勢湾を封鎖していたため、鳥羽城に家臣・疋田助右衛門を派遣し、伊勢湾の航行の自由を取り付けます。

この疋田助右衛門という者も、平時、九鬼嘉隆と親しい者でした。

九鬼嘉隆は「急ぎ渡海有るべしと頼母しげに返答しける程に」(勢陽雑記)と快く伊勢湾の通行を了承したため、疋田は喜んでそのまま三河・吉田に向かいますが、洋上で九鬼水軍に殲滅されてしまいます。疋田らを討ったのは嘉隆の指示でした。

海賊大名と称される九鬼嘉隆、もしかすると富田信高が東軍に味方すると分かっていて通行を許したのかもしれません。一度は日頃のよしみで見逃すが、二度目は…という彼なりのけじめだったのかもと想像します。

伊勢上野城主・分部光嘉の合流

富田とともに西進した伊勢上野城主・分部光嘉は、富田信高に合流し、ともに安濃津城に籠りました。

彼の居城・伊勢上野城は規模も小さく、兵も少ないためです。

しかし、分部光嘉が西軍・滝川雄利(神戸城)に人質を預けていたため、富田信高はなかなか合流を認めなかったとも伝わっています(勢陽雑記)

西軍先鋒の混乱と潰走

伊勢に侵攻した西軍の間に、「徳川家康がもう西へ引き返してくるんじゃないか」という噂が広がっていました。

豊臣秀吉の中国大返しのイメージもあったもしれません。兵たちは徳川家康という強大な敵を恐れていたのです。

そこに、伊勢湾を西進する船団の情報が入ります。

もちろん、家康の本隊ではなく、富田・分部ら伊勢平野の東軍諸将の部隊であったのですが、長束・安国寺の軍勢は「家康が来た!」とパニックに陥り、鈴鹿や亀山に逃げる兵もありました。

その夜、長束・安国寺は毛利本隊のいる関にまで陣を引きあげてしまいます。

降伏を申し出た安濃津城を占拠しないまま西軍が逃げてしまったので、富田信高・分部光嘉は無事に入城することができたのでした。

富田信高の帰還(勢陽雑記)

江戸前期の津藩の奉行が記した地誌「勢陽雑記」では、富田信高の帰還について次のように記しています。

富田・分部の兵は合わせて300人余りだったが、出港地・吉田から大船1隻、小船100隻余りに分乗し、旗などを1隻に5本、10本と立て並べた。

海上を派手に「魚鱗の陣」「鶴翼の陣」などを取りながら(落ち着かない!)津の阿漕浦に漕ぎかけた。

椋本・高野尾の西軍は、土山の猪鼻あたりまで逃げていった。(逃げすぎ。猪鼻は現・甲賀市土山町猪鼻で、鈴鹿峠を西へ下ったところ)

富田信高が諸葛孔明のごとくその策で西軍を追い払ったように書かれています。

「勢陽雑記」は現地の人々の話を聞いてまとめたため、おもしろおかしく、話に尾ひれがついて伝わったと思われます。

富田信高の入城

上記のような経緯を経て、富田信高は無事安濃津城への入城を果たしました。

帰還した富田信高は西軍に降伏した留守居役の富田主殿を非難します。

しかし、富田主殿は次のとおり申し開きをします。

人質を渡しける事更に野心にあらず。大軍を引請無勢にて籠城致す事片時も叶ひがたく存候に付以智謀孺子を遣しか様い御帰城を待ち得申し候也。勿論孺子が儀は捨て申す覚悟にて候

富田主殿は我が子を西軍の人質に預けたが、その子は捨てる覚悟で殿を待っていました!ということ。富田信高はこれを許します。

先に分部光嘉の合流を疑って許さなかったように、富田信高が小勢で東西大戦の最前線に立つ重圧からか、かなり神経質になっていたことがうかがえます。

松坂城からの増援

富田・分部とともに伊勢国に戻った松坂城主・古田重勝から、安濃津城に援兵が送られます。

銃隊長・小瀬四郎左衛門以下50名の兵。少数ですが、富田信高にとっては心強い増援です。

慶長5年8月の松坂城(現・松阪市殿町)も不安定な状況に置かれていました。

松坂の東には、東軍•稲葉道通が岩出城(現・玉城町岩手)に籠っていました。岩出はさらに東の鳥羽城を拠点にする九鬼嘉隆•堀内氏善の攻勢を防いでいました。

これも松阪の東、伊勢山田の禰宜・北庄蔵は九鬼と行動をともにしており、松坂とは逆の東に軍事行動のベクトルを向けていました。

松坂の西、一志郡の雲出、井生、竹原に西軍についた領主の拠点がありましたが、それぞれ1万石程度の小領主で、かつ西軍本隊に従軍しており、積極攻勢をかけてくる可能性は高くありません。

松坂の南、東紀州は西軍についた堀内氏善が支配していましたが、堀内氏善は九鬼嘉隆と鳥羽周辺で活動しており、陸路、松坂を攻める余力はありませんでした。

そのままの状況であれば、松坂城が直接の脅威を受けることはありません。

しかし、そこに宇陀(現・奈良県宇陀郡)の侍らが攻めてくる情報が入ります。

慶長五庚子年石田治部少輔謀叛の時、九鬼大隅守一味して和州宇陀、多賀出雲守、朽木河内守等を語ひ、伊勢の国へ乱入すべき由聞こえしかば、古田兵部少輔、稲葉蔵人大夫談合して、多気谷、川俣谷、五筒、方々所々農兵を催し、渓、峯、道、筋々に鉄砲を用意し、敵寄せ来らばしかゞゝになど云付け待ち居りたれども、多賀、朽木、伊州より引取と云々。

古田重勝は多気・川俣・五筒など、宇陀から伊勢国に抜けるルートに農民兵を配置します。いずれも松坂から見て南や西に位置します。

しかし、松坂城にとって最も大きな脅威は大阪方・西軍の本隊が安濃津城を落として南下すること。古田重勝が安濃津城に援兵した理由はここにありました。

■攻防戦前・東西双方の兵力

安濃津城の兵力

富田・分部の帰還兵300余、留守居兵20余、松坂からの増援50、計400弱。

これに各拠点から引き揚げた兵、地侍、町民の義勇兵などをあわせて、合計1,700名の兵が安濃津城に籠ることとなりました。

兵のほか、その家族や周辺の避難民も城内に籠ることになります。

主将は城主・富田信高。伊勢上野の分部光嘉も手勢を率います。

西軍の兵力

慶長5年8月中旬、増援を受けた西軍の兵数は3万にまで膨れ上がりました。

「津市史 上巻」が引く「日本戦史」には、先導の長束正家(近江水口)のほか、西日本の諸大名の名が並びます。

・毛利秀元(毛利氏家臣・長門)

・吉川広家(毛利氏家臣)

・宍戸元続(毛利氏家臣)

・鍋島勝茂(龍造寺氏家臣)

・龍造寺高房(肥前)

・長宗我部盛親(土佐)

・毛利勝永(勝信の子・豊前小倉)

・安国寺恵瓊(伊予)

・長束正家(近江水口)

2世武将も多いですが、後に大坂の陣で大活躍する長宗我部盛親・毛利勝永など、西日本の準エース級部隊です。

毛利家家臣伝承宍戸元続は8月上旬の陣営には名前が見えなかったことから、伏見攻めの休養をとった毛利の部隊を率いていたのでしょう。

長束正家に続いて次の4名・地元領主が記載されます。wikipediaでは中江純澄も「知行地は、不明だが伊勢国であったともいわれる。」とされています(2024.09.22閲覧)。

・中江純澄(封地不明・1万石)

・山崎定勝(伊勢国竹原)

・松浦久信(伊勢国井生)

・蒔田広定(伊勢国雲出)

一志郡(今の津市南部)の領主たち。隣接する安濃津や松坂の地理にも通じていたでしょう。

西軍の侵攻計画

西軍諸将の軍議により、次の通り安濃津城攻略の予定がたてられます。

8月24日:城下に進軍する。

8月25日:竹束(防弾具)や塹壕を用いて城に肉薄する。

8月26日:城を落とす。

籠城する兵が約1700程度と少ないことは当然につかんでいたでしょう。3万の大軍で3日(攻撃は2日間)で落とすという計画です。

なお、日付だけを見ると「夏の暑い時期に戦なんて大変!」と思ってしまいますが、表記は旧暦。現在の暦(グレゴリオ暦)になおすと10月1日から3日。秋に当たります。夏休みの宿題、注意事項でした。

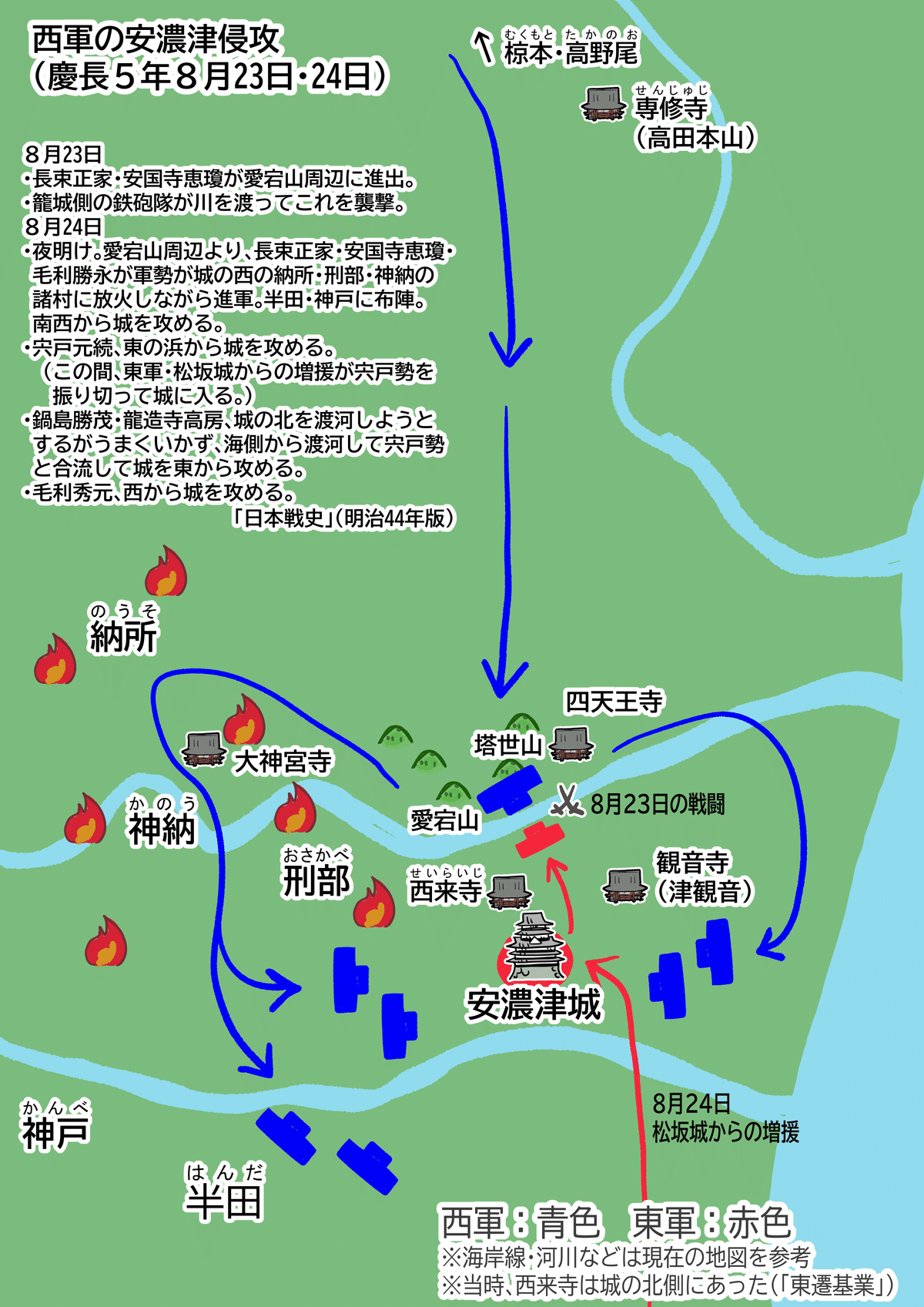

■慶長5年8月23日・1日目の戦闘

長束・安国寺勢の抜け駆け

慶長5年8月23日、西軍のうち長束正家・安国寺恵瓊の部隊が、予定より1日早く安濃津城近くまで進出します。

8月上旬、伊勢湾を西上する富田・分部らの小勢の船団を、家康本隊と見誤って潰走した恥をすすごうというのです。

安濃津城の櫓の見張り兵が、城北を流れる塔世川(現・安濃川)対岸の茶臼山(愛宕山)・薬師山に敵の旗が見えると報告。長束・安国寺の兵です。

茶臼山(愛宕山)は現在の中日新聞三重総局の裏手、比佐豆知神社のある小山です。

東西に横たわる塔世川をはさんで、北に西軍先鋒、南に東軍・安濃津城という構図になりました、

敵発見を受けて富田信高は守りを固めるよう兵に指示します。

そして、綾井権之助・斎田隼人の両人を隊長とする鉄砲隊60名を塔世川南岸の堤防上に派遣し、敵情をうかがうよう命じました。

綾井・斎藤の鉄砲隊による先制攻撃

川をはさんで敵情をうかがえと命じられた綾井・斎田の鉄砲隊。

ところが、両隊長は血の気の多い性質だったのか、川を北に渡って、西軍が陣取る山をどんどん登っていきます。

これを見て驚いた富田信高は止めようとしますが間に合いません。

相手は大軍の先鋒です。こちらは60人の鉄砲隊、とんでもない奴らです。

山上、200から300人の西軍がいるところへ、綾井・斎田隊の鉄砲が次々と火を噴き、西軍兵がバタバタ倒れます。

のちに藤堂藩奉行が記した地誌「勢陽雑記」より、その部分を引きます。

信濃守矢倉より見給ふに両人堤をうち越え川を渡り、愛宕山、薬師山の間の谷をのぶるり馳せむかふ。信濃守下知していわく、綾井、斉田が深入りするぞあれ押しとめよと、敵つけ付入らば由々敷大事ぞとて、追々に手廻りの士兵を指遣しけり。其者追々駆付けて制しけれども綾井、斉田聞きもあへず進みければ跡よりゆきし者ともも追々に馳せ加わり、寄手の先陣山上に弐三百も簇(むら)がりし処を綾井、斉田得たりや者共打てよとて火を散してぞ討たせける。谷を上りにこみかへ々々打ける間、寄手の後陣たすけ可寄便りもなく先手弐百人討立うしろの谷底へまくれ落ちてけり。

「勢陽雑記」は成立が明暦2年(1656年)で、関ヶ原の戦い(1600年)をリアルタイムで知っている人物や、その者から話を伝え聞いた子、孫の世代からの聞き取りなども基礎となっていると思われます。

記録には「谷を上り」「山上」「谷底へ」などと山や谷が連続していることがうかがえます。

実際に、現在の津駅から三重県庁(津市広明町)、さらに南の安濃川(塔世川)の周辺を歩くと、「山」「谷」というには大げさですが、アップダウンが連続する地形であることが分かります。

鉄砲の名手・弓削忠左衛門の援護射撃

富田信高は綾井・斎田の隊が退却時に追撃されることをおそれ、射撃の名手・弓削忠左衛門に軽装兵30名を率い、川を渡って綾井・斎田の退却を援護するよう命じます。

案の定、綾井・斎田を追撃してきた西軍の指揮官を弓削忠左衛門が狙撃し打ち倒します。

その後も弓削とその指揮下の兵が隙間なく射撃を続けたので、隊長を失った西軍は塔世山に引き返しました。

綾井・斎田・弓削と、籠城軍の鉄砲隊が大活躍して、緒戦は籠城軍の完勝に終わりました。

「勢陽雑記」によると、その後は、お互いに少数の足軽が遠矢をうちあったりした程度で日没となりました。

城の外を守っていた兵も、西軍の夜襲を警戒して、いったん城内に引き上げます。

長束・安国寺は8月上旬に続き良いところなし。安濃津城内の気勢は大いに挙がったことでしょう。

しかし、翌24日の朝、西軍の本隊が城下に侵攻してきます。

■慶長5年8月24日・2日目の戦闘

西軍が城の西に展開

慶長5(1600)年8月24日、毛利勢を中心とする西軍が安濃津城への攻撃を開始。

長束正家・安国寺恵瓊・毛利勝永らの軍は、塔世山からみて西側にある納所・刑部・神納の村々を焼き払いながら南に進み、神戸・半田に布陣します。

進軍中に民家に火を放ち、黒煙を立てて相手を威圧するのは、屋島の戦いの源義経のように古来からの手法です。城から見て、西側にどんどん上がる黒煙を見て、安濃津城内の兵は西軍の大軍が近づいてくる”圧”を覚えたでしょう。

やがて伊勢攻めの総大将たる毛利秀元も、城の西側に布陣します。おそらく毛利家重臣の吉川広家も同行したと思われます

城の東からの攻撃

城の西に回った毛利秀元らとは別に、毛利家の重臣・宍戸元続も手勢を率いて城を東から攻めます。

また、鍋島勝茂・龍造寺高房は城を北から攻めようとしますが、城の北側が攻めるには不便な地(守りが固いか、沼沢地であったか?)であると分かったので、塔世川の海岸寄りを瀬踏みして渡河します。

前日(23日)には籠城軍が川を上り谷を上り西軍先鋒を襲撃して城に帰還しましたが、「ここは通れる」「ここは水深が深い」というミニマムな地勢を知っているということは、実際の戦闘において有利・不利を分ける非常に重要な要素でした。

まさかの松坂からの増援

城の東、海岸側は葦が群生する沼沢地があり、宍戸の兵はこれを嫌って避けました。

その中で、南から安濃津城の東大手を目指して進む武士の一団がありました。東軍・古田重勝が拠る松坂城からの増援です。

然る処に松坂の城主古田兵部少輔より、加勢として、林宗左衛門、森次郎兵衛、津田佐兵衛、人見伊右衛門、児玉仁兵衛などといふ侍、五騎指越さる。ある人の曰く小関四郎左衛門といふ者も加勢の内にて来れると也。

彼らは安濃津に隣接する松坂の武士だったので、勝手知ったる城東の沼沢地をどんどん進んでいきます。

西軍・宍戸勢はこれを攻撃しますが地勢の有利はいかんともしがたく、籠城兵の攻撃もあり入城を許します。恐るべき敵前逆上陸です。

なお、前述の通り松坂城からの増援部隊は小瀬四郎左衛門以下50名の銃隊とも伝わっています。

「小関四郎右衛門」は「小瀬四郎左衛門」とも類似しており、同一人物の可能性があります。

小瀬ら松坂城からの応援部隊が安濃津城に入った後、追い付いてきた部隊なのか、もともと、松坂城の増援部隊が西軍攻撃までの入城に間に合わなかったのかは不明です。

いずれにせよ、伊勢国において不利な東軍側についてでも手柄を立てようと城内に入った血気盛んな武士たちだったのでしょう。

西軍侵攻下の住民たち

長束・安国寺・毛利(勝永)が布陣した神戸・半田は、安濃津城からみて南の岩田川を渡った先にあり、城攻めには消極的な印象を受けますが、当時の神戸・半田に大軍の駐屯を助けるだけの寺院・家屋があったことを示しています。

前述の通り、安濃津城下の人々は早々に城内や周辺地域に避難しました。

西軍が到達した時点で、神戸・半田や、焼かれた納所・刑部・神納といった村々は「もぬけの殻」であったと推測されます。

安濃津城近隣の住民は、それぞれの村の財産(仏像・仏画・書物など)をたずさえて遠方に避難したり、人に託して財産を避難させたりしました。

現に、西軍に焼かれた大神宮寺(現・津市神納町)には平安時代作と伝わる聖観音像(市指定文化財)があります。

大神宮寺のほか、同じく戦火に焼かれた観音寺、西来寺や、西軍に荒らされたであろう城北の四天王寺、蓮光院などにも、平安・鎌倉期と伝わる仏像や寺宝が残ります。

これらは先人たちの必死の行動の結果、今に残る財産です。

慶長五年石田治部少輔逆乱の時、信濃守知信ゆへ有つて当地籠城合戦数日に及ぶ。其砌当山の寺外院裏は皆寄手の陣所となりて、堂塔小菴の囉斎の具に至るまで賊兵のために乱失せり。嗚呼惜哉数百年来の宝物大半分散となれり。有志の老僧等隠し置る残物今に在り。

城下町から火災

安濃津城の外、城下町でも兵たちは戦っていました。後北条氏・小田原城や後の大坂の陣のように、当時の城は城下町を含めての防衛体制でした。

慶長5年9月24日巳の刻(午前10時頃)、城下町を守る部隊が西軍(宍戸・鍋島・龍造寺)の攻撃を支えきれずに城内に撤退します。

その際、城の乾(北西)にあった西来寺に火をかけました。西軍の拠点となることを避けるためです。

西来寺を焼いた火は燃え広がり、城下町を焼き尽くしました。

※西来寺は現在城から見て東にあります。

城の北にあがる黒煙に、南の守備兵など城内は動揺し、西軍は勢いづきます。ここで、「津市史 第1巻」の記載から当時の安濃津城の縄張りをみてみましょう。

東に大手門があった(分部町口)

北に地頭領町口、西来寺口(今の京口)の2門があった。

西と南には門はなかった。

本丸の東に二の丸、三の丸、南に局丸。橋で連絡していた。

内堀・外堀があった。

津市役所サイトの「津城かわら版」の第1「津城の起源」で、江戸時代に書かれた「天正期安濃津城図」が見られます。

一部隠れている部分がありますが、およそ上記のような縄張りであったことが分かります(津市史の記述はこの図面を基礎にしたと思われます)

激しい籠城戦

安濃津城の南を守っていた兵は、背後の北側で火の手が上がるのを見て、「敵が北から城内に入った」と思い、動揺します。

実際、宍戸らの兵は安濃津城の外郭を破っていました。

南から攻めていた長束正家・安国寺恵瓊は黒煙を見て勢いづき、攻勢を強めます。

籠城側は、伊勢上野城主で富田信高と共に安濃津城に入った分部光嘉が奮戦します。

光嘉迎撃凡そ三たひ両軍死傷頗る多し

政嘉(光嘉)手の物引具して、打て出て、散々に戦ひ、自らも槍取て、敵を討つこと、数を知らず

分部左京亮は管槍に長する人なりしか手の者と共に力戦して敵兵数輩突伏す中にも毛利家の魁者宍戸備前か左の脇腹をつく左京亮も股に疵を被りければ郎等に引かけらっれて観音堂まで引退く

分部光嘉は槍をふるって戦い、宍戸元続(宍戸備前守)の左脇腹を突いて負傷させました。

実際に一騎打ちがあったかどうかはともかく、東西双方の将が負傷する激しい戦いだったのでしょう。

しかし、奮戦していた光嘉自身も負傷し、引き下がるしかありませんでした。

こちらでも、外郭が西軍に落とされます。

此時秀元の軍士、一番に三の丸へ乗込みし山脇作右衛門、鑓創を被りて後日に死す。斯くて城兵三の丸を捨て、二の丸へ引退く。秀元の軍士等二の丸へ攻入るべしと競ひ掛る。中にも伊秩采女・西孫兵衛、先登を争ひて進めけるが、深手を負ひて引返す。

城の西からは西軍の大将・毛利秀元が攻めましたが、負傷者が続出。

城兵に撃退され崩れかかった手勢に対し「退くものは斬れ」と叱咤するほど激しい抵抗にあいました。

川を挟んだ城の北からは塔世山から西軍の砲撃が続き、城内の櫓などが粉砕されます。現在の四天王寺(塔世山)門前から津城跡までは歩いて1km少々。直線距離だと800mくらい。

当時の大砲の射程については、ウェブで400mから1600mなどと幅がありますが、塔世山(高台)に大砲を据えれば、十分に届いたのではないでしょうか。

松坂勢の奮闘と撤退

又岩田の濱を固めし松坂勢も、弓・鉄砲を放ち掛けて、暫く敵を防ぎけれども、大敵防ぎ難きに依つて、是も持口へ引込ます。時に黒具足著たる武者一騎、鉄砲備を乗切つて、小瀬四郎右衛門に馳近付く。四郎右衛門是を見て、あれ打てといふ内に、彼の敵、小瀬に近付きて、抜討に二太刀切りけれども、鎧の上なれば、手も負はず。其時小瀬が持筒を持たせたる水野次郎八、鉄砲を取直し、件の敵を討落す。四郎右衛門、其首取れと下知する内に、敵、透間なく駈合せければ、討捨てにして引退く。

(中略)

小瀬四郎右衛門は、彼の敵に二刀まで斬られ乍ら、打物の柄に手も掛けず、家来を下知して、乗廻したる始終の武者振、寄手も目を覚しけるとなり。

松坂城からの増援部隊は岩田の濱(城の南東か?)を守っていました。

弓・鉄砲で西軍の攻撃を防いでいましたが、やがて支えきれず城内に撤退します。

その時、松坂勢の隊長、小瀬四郎左衛門(関原軍記大成では四郎右衛門)に毛利方の騎馬武者が近づきます。

騎馬武者は小瀬四郎左衛門を2度斬りつけましたが、鎧でこれを防ぎ、その間に部下が騎馬武者を撃ち落としました。

小瀬四郎左衛門は斬りつけられても冷静に部下に下知していた姿は敵味方とも感嘆したということです。

城内に忍び込んだ西軍兵

江戸時代初期の伊勢国の地誌「勢陽雑記」には、安濃津城の外郭が落ちる中、城内に紛れ込んだ西軍兵と思しき者が城兵に討たれる様子が次のように記されています。

紫母衣を付けた武者が城内を徘徊していた。最初は味方と思われたが、やがて城兵に怪しまれ、大勢が取り巻いて天守の近くの梨の木の下で討取った。

この様子を見ていた武者が一人、厩の屋根に上がって逃げようとしたところを、武田左馬之助の家来、外山五郎八という者が追いかけ屋根にかけ上がって組み付き、屋根から落ちて五郎八が組み伏して討取った。

城兵は、小早川秀秋と富田信高の馬印が似ていることに引っ掛けて、こいつら、殿(富田信高)が城に入った時に、殿を小早川秀秋と間違えて入ってきやがったぜ!と笑い飛ばした。

最初に武者が討たれた場所が「梨の木の下」。

食料・水分補給になる梨を城内に植えていたというのは、戦国期に整備された安濃津城の備えを想像させます。

現在でも、津城の南、久居(ひさい・旧久居市)周辺は梨の名産地です。

馬印ギャグで溜飲を下げた籠城兵。

避難した城下の人々や籠城兵の家族とともに、狭い安濃津城本丸の中で(攻城戦とは別に)大騒ぎになった様子が想像されます。

侵入した敵兵を討ち取って、大軍に囲まれた不安を拭い去るように、大いに気勢を挙げたことでしょう。

しかし彼らが籠る安濃津城本丸は、西軍が充満する安濃津城外郭に囲まれていました。

城兵の奮戦と西軍の被害

1,700 対 30,000、絶望的な籠城戦を、城下の村民・地侍・松坂からの応援を含めた籠城兵は必死の抵抗を見せ、攻城側・西軍に大きな損害を与えています。

吉川広家署名の文書に「8月24日、安濃津城攻めの2度の合戦により死傷した者」として、戦死75名、負傷227名の名が列記されています。

「吉川勘左衛門尉(経實)槍2か所、鉄砲2か所、矢1か所」をはじめとして、複数の傷を負った毛利兵が多く記録されています。

毛利勢の中では、豊臣秀吉の中国攻めで、備中高松城の守将であった清水宗治の長男・清水宗之も、24日の城攻めで戦功を立てたものの、その夜に討死しました。

しかし、やがて安濃津城にも最後の時がおとずれます。分部光嘉が負傷して退き、外郭がすべて落とされ、富田信高も最期を覚悟します。

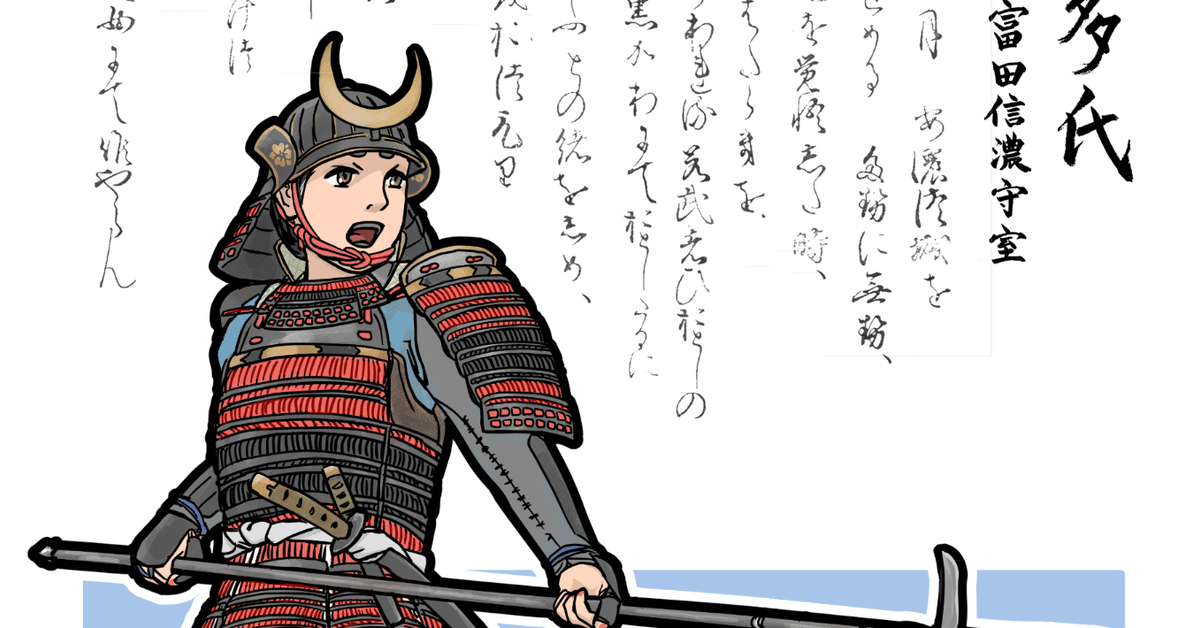

富田信高の妻・宇喜多氏の武勇

富田信高自身も本丸大手の外、城の二の丸を占拠した西軍兵と戦っていました。

城方は佐々孫市、安塚平八郎ら勇士9人が討取られ、富田信高も家臣・本多志摩に本丸に戻って自害するよう勧められるほどに追い詰められます。

分部光嘉の配下・分部右馬介の助けで、ようやく敵を食い止めます。

そこに、本丸大手門内から鮮やかな鎧を着た1人の若武者があらわれ、槍を振るって西軍兵5、6人に傷を負わせたかと思うと、さらに敵に向かって、前に前に突っ込んでいきます。

戦い初日の綾井・斎田隊といい、いったん前に進むとブレーキが効かなくなるのが安濃津城兵の特徴なのでしょうか?

…、城中より容姿美麗なる若武者、緋威の鎧に、中二段黒皮にて威したるに、半月打つたる冑の緒をしめ、片鎌の手槍押取り、富田が前に進み出て、踊り挙がりて振廻し、受けつ搦んづ、西江水に構えて衝掛り、早中川をば突殺して、五六人に手を負はせ、残る奴原四方に押散らし、槍提げて立ちし風情は、さながら牛若殿の古も斯くならんと、何れも目を醒して感じける。…

富田信高はその若武者に見覚えがありません。

富田信高「分部光嘉さんとこの小姓?」

分部右馬介「いや、あんな子はいませんよ」

其上内冑を見れば、年頃廿四五にて、眉を抜き化粧をし、鉄漿つけ臙脂さしたれば、必定女に極まりたりと合言ひて…

分部右馬介「ばっちりメイクしてます。きっと女性でしょう。」

富田信高も手勢を率いて西軍を追い散らしたところ、若武者が信高のもとに寄ってきて言うには、

未だ討たれさせ給はで、浮世に存命(ながら)へ給ふかや

「よかった、まだ討たれてなかったのですね。」

はい、彼女こそが富田信高の妻・宇喜多氏だったのです。

僮(わらは)是まで参る事、討死し給ふと聞きしに依つて、同場(おなじば)に枕を並べ討死せんと思ひ、斯く支度して参りしに、御目に懸る嬉しさは、申すも愚なりと…

「殿が討死されたと聞いて、いっしょに死のうと思い討って出ました。」

富田信高の妻・宇喜多氏は備前(現・岡山県)の戦国大名、宇喜多氏の一族でした。

宇喜多直家の弟・忠家(宇喜多安心入道)の娘で、五大老の宇喜多秀家の従姉妹に当たります。秀家の養女となった後、富田信高に嫁いでいます。

石田軍記では「宇喜多安心が娘、隠もなき美人、心賢くありける故…」とベタ褒めです。

此時華やかに出立たる武者一人、信州の側にあり。是信州の内室なり。彼の内室は、宇喜多安心が娘なるが、信州既に二の丸に於て討死せられしと告ぐる者ありしに、我も一所に死すべしとて、武具を鎧ひ、二の丸に出で、信州と一所に居られしとかや。

妻の奮戦で、富田信高は無事に本丸に引き返すことができました。

しかし、信高と共に敵を防いでいた本多志摩・分部右馬介は信高を城内に逃がしたのち討ち死にしました(関原軍記大成)。

なお、宇喜多氏の武勇伝は地誌「勢陽雑記」には触れられていません。

富田信高は戦後しばらくして転封となったので、地元・安濃津の伝承としては残らなかったのかもしれません。

■慶長5年8月25日・安濃津城の降伏

安濃津城の降伏

宇喜多氏をはじめとする籠城兵の奮戦があり、8月24日は何とか落城することなく持ちこたえました。

しかし城の北から続く砲撃に櫓は破壊され、狭い本丸に追い込まれた避難民にも容赦なく矢玉が降り注ぎます。

外輪には寄手雲霞の如く取巻き、昼夜の差別もなく攻めける程に、元来狭き城中に軍卒の妻子に至る迄所せきまで取込みければ、寄手の放つ弓鉄砲にあだも矢もなく当たりければ、老若悲歎する事たとへていわんかたもなし。

現在の津城跡の本丸、藤堂高虎が増築して少し広くなったということですが、決して広いとは言えません。

現在より狭かった安濃津城本丸には城兵のほか、避難民が密集していました。

西軍の放つ砲弾や矢が城内に降り注ぎ、老人・子ども・女性など非戦闘員にも被害が続出して阿鼻叫喚の地獄絵図でした。

もえないゴミ(パンダ?)から斜め上に伸びる線

線より左側が富田信高時代の本丸石垣

線より右側が藤堂高虎入府後の増築部分

城兵の死傷約600人。避難民の被害も多数。翌25日、西軍から僧・木食上人が派遣され降伏交渉。安濃津城は開城することになります。

※石田軍記では8月26日、勢陽雑記では27日に開城と記しています。

安濃津城に増援を送った松坂城・古田重勝も、安濃津城を落とした西軍(鍋島勢)が城下に迫ると和を乞います。松坂城の降伏により伊勢国の大部分は西軍の手に落ちました。

降伏した富田信高と分部光嘉は高田本山専修寺(現・津市一身田)で出家し、紀伊の高野山で謹慎します。

安濃津城は伊勢に領国を有する山崎定勝・松浦久信・蒔田広定や豊臣家臣の三宅源十郎らの管理下におかれました。

毛利勢らは北に転進。関ヶ原の南宮山に着陣し、関ヶ原本戦を迎えます。

富田信高のその後

慶長5年9月15日、関ヶ原の戦いの本戦は、東軍の勝利に終わります。

安濃津城に詰めていた西軍は早々に逃げ去り、その後には焼け落ちた安濃津の町が残されました。

富田信高は戦功が認められ2万石加増。計7万石の領主となり、安濃津の城や町の復興に努めますが、慶長13(1608)年、伊予・宇和島に転封されます。

富田信高と入れ替わりで、伊予から藤堂高虎が移封、安濃津の城主となり、幕末まで続く津・藤堂藩の歴史が始まります。

出典等

「津市史 上(第1巻)」津市(1959)

山中為綱「勢陽雑記」(1656)

「石田軍記」(1698)

新井白石「藩翰譜」(1702)

参謀本部「日本戦史 関原役」(1911)

吉川家文書之一 伊勢国津城合戦手負討死注文(1600)

宮川忍斎「関原軍記大成」(1713)

その他、各市町村サイト・市町村史・寺院サイト(四天王寺・神宮寺・蓮光院初馬寺)など

【画像】

紙本著色九鬼嘉隆像(Wikimedia Commonsより・パブリックドメイン)

月岡芳年 教導立志基三十一:富田信高(同上)

毛利秀元像(同上)