問題を自分自身の矢印を向けると同時に、周りのチームメイトに理解していないでプレーする選手がいないのかを探せ –問題というのは必ずしも自分自身にあるとは限らない–

Hola Chavales!!!!

昨日、サイドバックの個人戦術のハナシをしたばかりですが、

各ポジション毎に理解すべきスペースというものがあります。

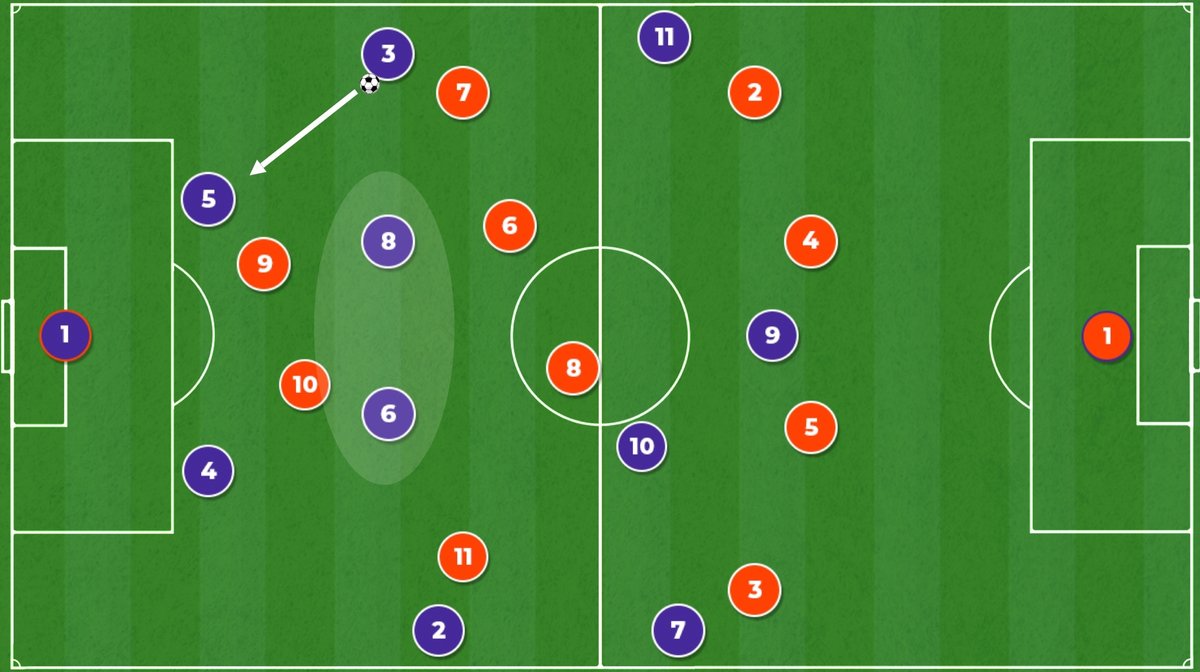

この画像が昨日紹介したサイドバックのスペース。

で、個人戦術というのは自分と相手との駆け引きのハナシだけでなく、

その背景には自分とピッチとの関係性についても理解する必要があります。

つまり何が言いたいのかというと、

相手がどうこうに関係なく、ピッチ上の場所に応じてプレーの選択肢やそこで迎える状況というのはある程度予測ができるよねというハナシです。

で、先日から新しく始まった中学生との個人分析のことなんですが、

どうしても【自分と目の前の相手との駆け引き】の中で物事を考える癖みたいなものが染み付いていて、

11vs11の全体を捉えて今の自分が立つべき場所・居る場所というものを考えることは新しい挑戦なんです。

自分と目の前の相手との駆け引きになってしまうのは無理もなくて、

どちらかというと【個】にフォーカスを当てれば当てるほど、全体を見えにくなるのは普通のことだと思うんです。

『走れてない』って言われたらそりゃ走るようになるし、

それにより場所がズレても、場所がズレているという指摘ではなく、パスがズレているという指摘をされれば場所がズレているという認識はしないし。

結局のところ、

『自分で高い意識を持ちなさい』と言ったところで、これまた自分自身に矢印が向けば向くほど、考える範囲が狭くなる。

周りの選手が下手くそだから自分が上手くいかないこと。

周りの選手が理解してないから自分が上手くいかないこと。

原因が自分になく周りの味方にあることなんてざらにある。

そうなったとしても、

『いや、人のせいにはするな。常に自分に矢印を向けろ』って言うのは簡単だし、当然最終的には自分に矢印を向けるわけだけど、

その時に問題の要因を自分自身の中から探すのではなく、仕組みから『俺じゃなくてこいつが本当の要因なんだ』っていうことを見つけられることも大切なのかなと思います。

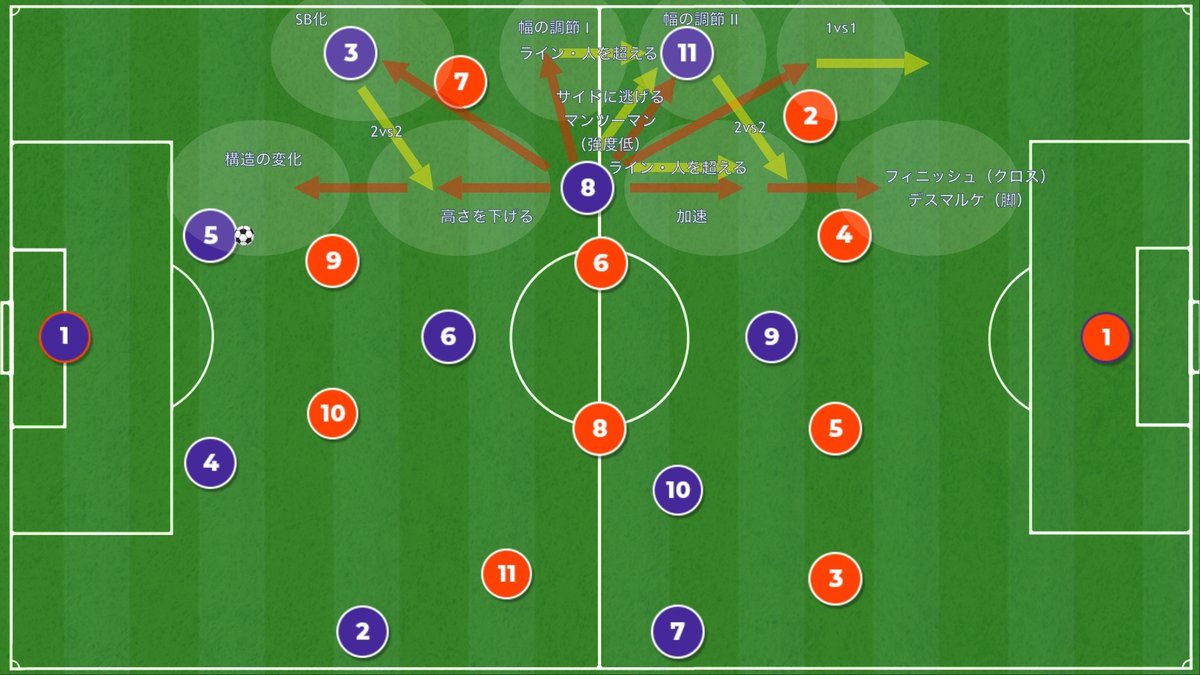

でね、個人分析してる選手はダブルボランチ(6番・8番)で、その仕組みを1回目で整理した上でプレー基準を作ったんです👇

この動き仕組みのハナシをすると、

めちゃくちゃサッカーの内容になってしまい無料記事の【なぜサッカーを理解しないといけないのか】というコンセプトと外れるので割愛しますが、

最後に質問で、

『6番と8番の動きの違いがよく分かったんですが、もう一人のチームメインとが理解していなかった場合はどのように自分自身はプレーをすれば良いのでしょうか?』

それでいうと自分自身に常に矢印を向けるから良いなと思う一方で、

その問題を解決することは自分自身がもっと上手くなればいいとかそういう問題ではなく、問題の根本は【理解していない味方】にあるわけです。

なので問題そのものを解決したいのであれば、【理解していない味方】に仕組みを教えてあげるということが大切なわけです。

ピッチ上で起きてる問題をもっと広い・大きい単位で捉えるためには、

必ずしも自分自身に矢印を向ければ良いわけではないよねということ。

だからこそ仕組みを知っておくと、問題を正しく解釈できるし、『あ、この監督の言ってること違うな』という違和感にも気づけるようになると思います。

では前置きが長くなりましたが本題に入っていきます。

この図は8番の個人戦術をまとめまたもので、全て出し切ったと思っていたのですが、また新たにコンセプトを見つけたのでそのハナシをしていきます。

続きはスペインサッカー研究所で!

スペインサッカー研究所

スペインサッカー研究所への入会と本の無料配布の仮予約はこちらから👇

いいなと思ったら応援しよう!