自分が何者であるか?を演じないアンチキャラクター演技

PFFの「たむらまさき追悼特集」で『ユリイカ』(青山真治監督)を観ました。

もちろんこの映画はDVDで何度も観ている大好きな映画だったのですが、フィルム上映で巨大なスクリーンで観る『ユリイカ』はなんというか・・・モンスターのような映画でした。

とにかく撮影監督 たむらまさき さんの奇跡的な映像に圧倒される3時間37分で、映像について語りたいことは色々とあるのですが、このブログは演技に関するブログなのでw…この映画の俳優の演技について書こうと思います。

この映画、あまり語られませんが、演技もかなり奇跡的なのです。

映画『ユリイカ』は2000年のカンヌ映画祭で2つの賞を受賞しました。

2000年の邦画の演技といえば「90年代風のエキセントリックなキャラクター演技」、もしくは「オフビートな演技」が全盛だったのですが、この映画『ユリイカ』での演技は今見てもほとんど時代性を感じさせないものです。

「90年代風のエキセントリックなキャラクター演技」にしては現実感がありすぎるし、「オフビートな演技」にしては人物がパッションにあふれている・・・これは役所広司がすごいのか、宮崎あおいがすごいのか・・・いやでも光石研なんかも前作『Helpless』で見せたようなザ・90年代みたいな演技ではなく、もっと得体のしれない実在感のある演技をしているし、斉藤陽一郎も『Helpless』ではあきらかに台詞を喋っていたのに対して、『ユリイカ』では誰かに喋りたくなったことを喋りたいように喋っているように見える。より不用意にw。。。

そうそう。 『ユリイカ』をPFFで観てその衝撃にくらくらしながら家に帰って、たまらずDVDで青山真治監督の前作『Helpless』と今村昌平監督の『うなぎ』を見返したんですよ。

『Helpless』では1996年、『うなぎ』では1997年という時代が色濃く反映した演技を見ることができます。

90年代の俳優たちはみな歌舞きまくります。キャラクターをエキセントリックに表現し、感情をドラマチックに表現し、セリフ回しを工夫し&まくしたて、ストーリー展開を盛り上げます。

当時は『レオン』のゲイリー・オールドマンや、『ブラック・レイン』の松田優作や、『レザボア・ドッグス』『トゥルー・ロマンス』『GONIN』の時代ですね。「どんだけ演技にエキセントリックなパッションを込められるか?」を俳優たちは楽しんで競い合ってました。

じつは『ユリイカ』と『うなぎ』って同じ時代で同じ主演で、ボクの中では裏表というか、姉妹映画みたいに感じているのですがw。

『うなぎ』で役所広司は「元犯人の男」を、外面的にものすごくわかりやすく演じていました。表情で動作でシルエットでセリフ回しで、彼がどういう人物かが観客に詳細に説明されます。

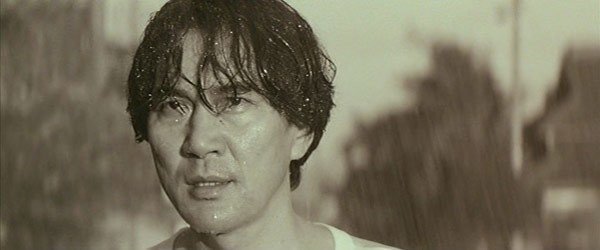

それに対して『ユリイカ』での役所広司は人物の内面を外面的にほとんど明かさない状態で「元被害者の男」を演じています。事情を演じてくれないので基本的に彼が何を考えているか・感じているかは、観客は想像するしかありません。

面白いことに引きのカットよりもアップのカットの方が何を考えているのかがわからない表情で演じられてるんですよねー。これふつう逆だと思うのですが(笑)

自分が何者であるか?

を演じないアンチキャラクター演技。

役所広司のこの演技が『ユリイカ』という映画に浮遊感をあたえています。

まるでドキュメンタリー映像の登場人物のように、観客はその人物の次の行動が予想できません。彼は自分のやっていることの意味を観客に説明せず、ただただ目の前で起きていることに対応しているだけです。

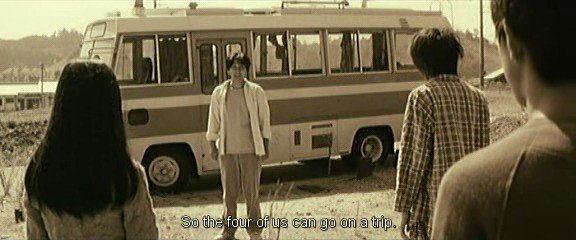

なので彼の中では一貫した意識の流れがあるのですが、観客からすると彼の行動は全て唐突に見えます。唐突に行方不明になり、唐突に帰宅し、唐突に宮崎兄妹の家にころがりこみ、唐突にマイクロバスを購入し、唐突に離婚届を書き、唐突に秋彦に殴りかかったように見えるのです。もちろん脚本上では台詞などで見事な伏線が張られた上での出来事なのですけど、彼の身体から発せられているものだけを追ってゆくと、観客からするとやはり唐突に起きたことのように見えていちいちびっくりするのです。

そしてその構造を利用して中盤の「誰が連続通り魔なのか?」というミステリーがミスリードされます。

自分が何者であるか?を演じない・・・では役所広司や光石研は何を演じているのか?

たぶん「九州男のコミュニケーションのリアル」を楽しんで演じているのです。 実際に九州出身の俳優である彼らは、一見ぶっきらぼうに見えて、でもじつはナイーブな男たちの複雑なコミュニケーションの方法を繊細に演じています。

傷ついたキャラクターをそれぞれに演じて見せるのではく、傷ついた人々同志のコミュニケーションがどうなるかを俳優たちも暗中模索のまま演じる、という一貫したスタイルでこの映画は超楽しんで演じられています。

なので俳優たちも演出家も撮影監督も、一回やってみるまでこの芝居がどうなるのか、どこに辿り着くのかわからないのです。そして3時間半という長時間があっという間に過ぎてゆくのです。

「人物を単独で表現せずにコミュニケーションの中で表現する」という演技法は2000年代後半から世界的に主流になっていったもので、つまり『ユリイカ』はその先駆けになった映画のうちの一本ということになると思います。

特異点(シンギュラリティ)とでもいいましょうか。『悪魔のいけにえ』とかと同じ類の、幸運と才能の結集が奇跡的に生んだ突然変異的な映画だと思うのです。

なのでこの魔法は『ユリイカ』一本で終わります。

青山真治監督の次の作品『月の砂漠』『レイクサイドマーダーケース』での俳優たちの演技は90年代式のキャラクター演技に逆戻りします。 『Helpless』『ユリイカ』に続く2007年の北九州サーガの3本目『サッド・バケーション』は、新旧さまざまな演技法が異種格闘技のように入り混じった映画でした。

『サッド・バケーション』でも光石研さんは『ユリイカ』と同じ役シゲオで出演しているのですが、この『ユリイカ』で結果として生まれた人物像をキャラクターとして再現した演技で、そこにはキャラはあっても『ユリイカ』でみせたような繊細な相互のコミュニケーションはありませんでした。

『サッド・バケーション』はこれもまた傑作なのですが、『ユリイカ』が再現不可能な奇跡の映画であることを強く再認識させる映画でもありました。

しかしモノクロ映画っていいですね。

人間以外の全てが抽象化されてしまって、その結果人物がしてグーンと浮き出て見えてくる。ある時は物体として、ある時は感情の塊として。

スクリーンで観た『ユリイカ』は暗い映画館にぽっかりと空いた大きなのぞき穴から、あっちの世界が見えてしまっているようで・・・本当に貴重な体験でした。

小林でび