シーズン1の演技と、シーズン2の演技

先日ツイッターで芸術人類学者の中島智さんが、

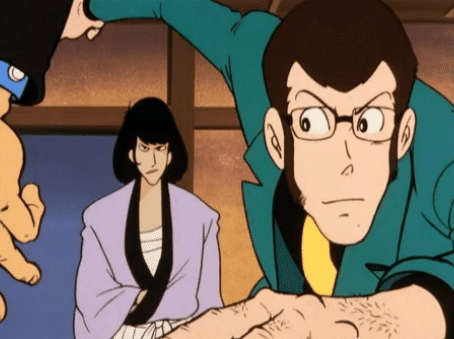

「初期のルパンは、各登場人物ともキャラがまだ揺らいでいて、人間くさいな。」

と・・・あ、さすが中島さんはするどい切り口の指摘をなさるな~と感心したんですが・・・

まったくもってそうなんですよ。

TVアニメ版ルパン3世のシーズン1は、キャラクター達がピンチで生々しく葛藤して、その結果突拍子もない行動をとったりしてるんですよねー。非常に人間くさいんです。

ところがシーズン2の赤ジャケルパンになるとこれが葛藤も苦悩もしないんですね。

明るく楽しいルパン一家、追い込まれても葛藤せず各キャラの特殊能力を使ってスタイリッシュに問題解決する・・・非常にキャッチ―というか、キャラ的なんですねー。でもこれが大ヒットしました。

今回の<でびノート☆彡>は「シーズン1とシーズン2では演技が違う」という現象について書いてみたいと思います。

この「シーズン1とシーズン2で演技が違う」現象が起きているのはルパンだけじゃないです・・・たとえばTVドラマ『仮面ライダー』。

『仮面ライダー』シーズン1の本郷猛はバイクのレーサーで悪の組織ショッカ―に改造されてしまい、その苦悩の果てに彼は仮面ライダーに変身してショッカ―と単身戦う!というダークヒーローの物語でした。

ところが本郷猛役の藤岡弘が撮影中のバイク事故で降板になり、苦肉の策で2号ライダーが登場。

シーズン2に突入するのですが、これが苦悩しない熱血な仮面ライダーで、このキャラがまた子供たちに大人気に・・・仮面ライダーブームが巻き起こります。

変身する過程も1号ライダーはバイクで暴走するという怒りの表現の中の変身でしたが、2号ライダーはどこでも「変身!」というポーズをとるだけで変身できるというライトな表現に!

そして『デビルマン』(漫画版)もそうですね。

仮に全5巻の最初の『デビルマン』がシーズン1、『新デビルマン』がシーズン2だと定義しましょう。

シーズン1の不動明や飛鳥了たちは平凡な人間たちで、とことん苦悩し、怒り、逆上し、登場人物たちが作者の永井豪にも想像つかなかったような行動を次々ととってゆき、そして驚愕のラストをむかえます。

ところがシーズン2の『新デビルマン』での不動明たちは基本的にもうすっかりヒーローというか、もう葛藤したり逆上したりせずに、冷静にデビルマン不動明&飛鳥了というキャラとしてとして行動をしてます。

シーズン1は平凡な人間である主人公が事件に巻き込まれて

「苦悩・葛藤」→「逆上」→「とんでもない行動」

というドラマが描かれるんですが、

その続編であるシーズン2ではその「とんでもない行動」の部分だけを特殊能力としてクローズアップしてキャラ化することがシーズン2の特徴だったりします。

そして「苦悩・葛藤」→「逆上」の過程は形式的になってしまったり、簡略化されたりします。 物語の力点の置き方が根本的に違うんですね。

だからたとえば、主人公が「許さん!」という台詞を言ったとして、シーズン1の主人公の場合は個人の葛藤と苦悩の「許さん!」なんですよ。

ところがシーズン2の主人公は葛藤も苦悩も形式的なモノにすぎないので、台詞「許さん!」は怒りではなくヒーローとしての正義感の「許さん!」なんです。

キメ台詞みたいになっちゃうんですよねー。

さて時代は1980年代、総キャラクター化の時代へ!

この傾向はさらに進化します、その代表格として『北斗の拳』を挙げましょう。1983年連載開始のこの漫画、『北斗の拳』が凄いのは、

連載が始まった時点でもう内容的にはシーズン2だ!ということです(笑)。

もう登場の時点ですでにケンシロウはバリバリのスーパーヒーローで、無敵の殺人マシーンです。 で、その彼のスーパーヒーローと化してゆく過程の苦悩や悲しみ、つまりシーズン1的なエピソードは後からちょっとづつ回想シーンとして描かれてゆきます。

それはライバルキャラ達も同じで、彼らも特殊能力重視のスーパー異能キャラとして登場して、その後ケンシロウとの戦闘の最中とかにやはり回想シーンでその彼らのシーズン1的な苦悩のエピソードが描かれます。

悲しみの「うおおおおお!」そして「あの日以来俺は変わった!」みたいな苦悩や葛藤がじつはこの敵キャラたちにもあったのだという北斗定番の「後出しエピソード」のストーリー構造で、これは当時少年漫画の定番になりました。

この「シーズン1で苦悩する人間として描かれた主人公たちを、シーズン2以降では特殊能力を持ったキャラとして描く現象」は映画でも起きています。

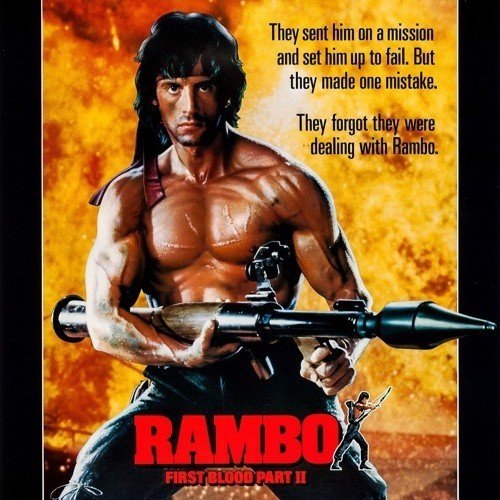

代表的なのは『ロッキー』『ランボー』・・・『ダーティー・ハリー』『ビバリーヒルズ・コップ』『ダイ・ハード』『マトリックス』なんと『悪魔のいけにえ』なんかもそうですね。

1作目では苦悩する人間だった主人公が、2作目以降ではスーパーヒーローというキャラと化して、大人気だったわけです。

特にシルベスター・スタローンの『ロッキー』と『ランボー』。

同じロッキー・バルボアの演技でもジョン・ランボーの演技でも、1作目と2作目以降ではスタローンが取り組んでる演技法がまったく違うんですよ(!)。

『ロッキー』『ランボー』どちらの映画も1作目は内容的にはアメリカン・ニューシネマの流れの中にある作品なので、映画全般を通して苦悩と葛藤の塊です。 なので1作目は人間の内面の葛藤を演じることで人物表現をする「メソード演技」的な内面のアプローチで演じられていて・・・つまりロッキーやランボーの弱い側面を細やかに描写しているのです。

それが2作目以降になると、ロッキーもランボーも超人的なヒーローにキャラ化していて、キャラの特徴を外面的に説明的に演じることで人物表現する「キャラクター演技」で演じられています。

苦悩や葛藤は形式的になり細やかには描かれず、弱さのディテールを描く代わりに、強靭さの表現がどんどん強調されてゆきました。

このように70年代前後に生まれた名作映画の人間くさい主人公達は、80年代にはヒーローと呼ばれるようになりキャラ化していったのです。 そんな彼らに80年代の観客は熱狂した・・・そんな時代でした。

さて字数も尽きたので、最後に「もしもシリーズ」を妄想して終わりにしましょうw。 もしもあの映画にシーズン2があったら?

「もしも80年代に『タクシードライバー』シーズン2があったら?」

「もしも80年代に『地獄の黙示録』シーズン2があったら?」

「もしも80年代に『トッツィー』シーズン2があったら?」

さあ、どんな映画になったんでしょう(笑)

『タクシードライバー2』・・・多分カーアクション満載!トラヴィスは今度は誰を狙うのか?

『地獄の黙示録3』・・・ウィラード大尉は今度はどの戦場でどんな独裁者を説得に行かされるのか?

『トッツィー4』・・・さあマイケルが再びドロシーとして行く場所は???

いや~想像するとワクワクしますね〜w。

シーズン1では人間らしい苦悩を抱えていたはずの主人公トラビス・ウィラード大尉・マイケルがどんどんキャラ化&ヒーロー化してゆく姿が見えますねー(笑)・・・これはこれでちょっと観てみたかったような・・・いや無くてよかったようなwww☆

しかし不思議ですね。

いま我々は「キャラ化した人物」に対してなぜか物足りなさを、ウソくささを感じてしまうのです。80年代にはあんなに熱狂して観てたのにw・・・2010年代の感覚ではもっと実在感が、人間くささが欲しいのですから。

まさに時代と共に喜ばれる演技は変わってゆくのですねー。

小林でび <でびノート☆彡>