宗像大社と沖ノ島神宝

宗像大社は、日本神話に登場する日本最古の神社の一つです。御祭神は、天照大神の三女神で、沖津宮(沖ノ島)、中津宮(大島)、辺津宮(本土)にそれぞれ祀られ、この三宮を総称して、宗像大社といいます。

・田心姫神 たごりひめのかみ

・湍津姫神 たぎつひめのかみ

・市杵島姫神 いちきしまひめのかみ

『日本書紀(720年)』には、天照大神から宗像三女神へ「歴代天皇をお助けすれば、歴代天皇が祀るでしょう」という言葉が残されています。これは宗像が日本における最初の国際港であったため、海外との外交、貿易、国防的な機能を果たせば、天皇が祀るとされ、それは沖ノ島から出土した約八万点の国宝からも国家祭祀の痕跡が裏付けています。

国家祭祀とは、天皇の遣い、勅使(ちょくし)が現地に赴いて、祭りをするというものですが、宗像における国家祭祀は出土した国宝の品々から、かなり大規模ではなかったかと推測されています。

沖ノ島の出土品は四世紀から九世紀のものが多く、その間、国家祭祀がどの程度行われたかは明確ではありませんが、古い記録などからも天皇の勅使が宗像に遣わされたことを知ることができます。

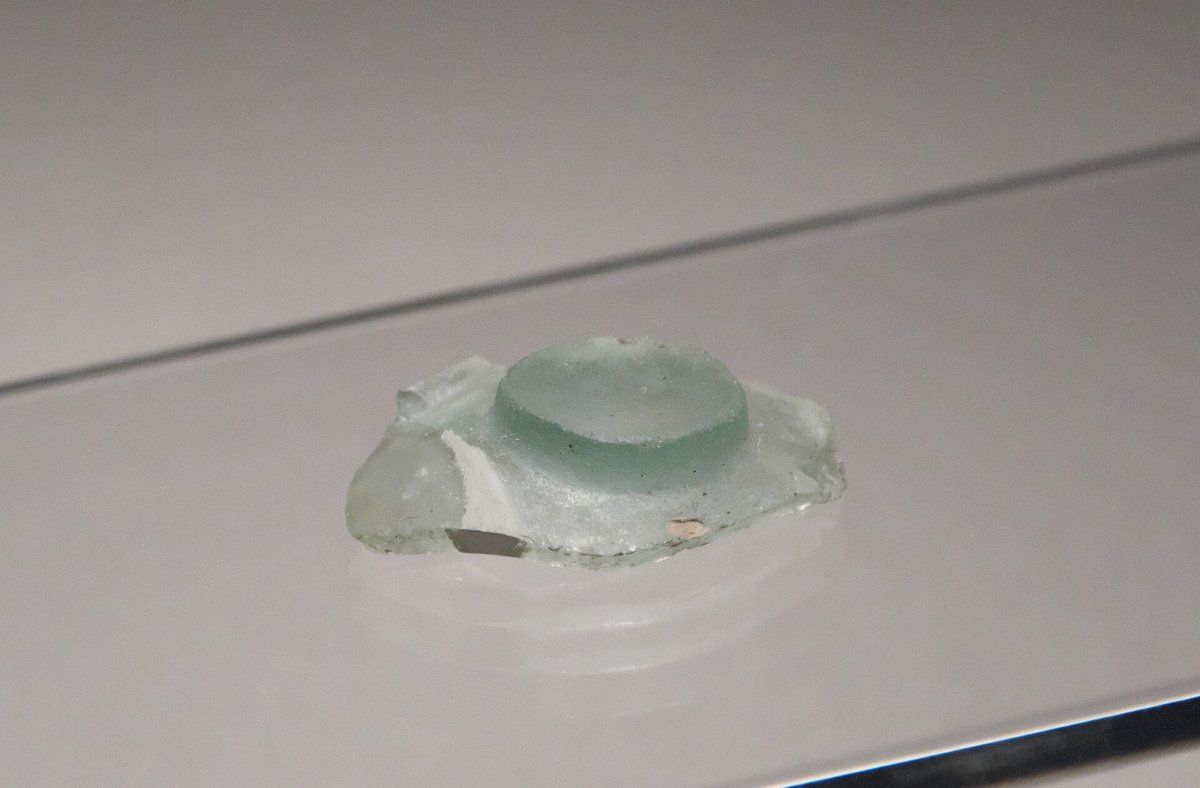

宗像大社「神宝館」には、神の島「沖ノ島」から出土した主に4世紀から9世紀にかけての約8万点の神宝(国宝)が収蔵されている。それらは時々の天皇から宗像の神々へ捧げられたものであり、千年以上の時代を経た今も光り輝いている。当時の最高技術で造られたこれらの品々は、学術的には考古遺物に分類され、それらは主に歴史的な研究が中心となり、美術的、技術的な評価はなされていない。しかし、一方で神宝の普遍的な美しさは、時代を超えて色あせることはない。

8万点の国宝が出土した沖ノ島の祭場は、原生林の中に多くの巨岩が集中しているところにあり、縄文時代の考古遺物も発見されていることから、その歴史は二千年を遥かに超えるとされている。江戸初期には小さな社殿が構築されているが、それ以前は巨岩そのものが神殿の役割を果たしてきた。そのため昭和29年(1954年)の発掘の際には、千年以上の風雨にさらされた神宝類は損傷が激しいと考えられていたが、それらの予測を大きく覆し、次々と奇跡的な発見があった。中でも宝飾類の品々は、当時の調査員たちも美しさのあまり驚愕したという。そして、これらの宝飾類は、今も人の手が加えられることなく、そのままの状態で神宝館に収蔵されている。

※日本で出土する鏡のうち、中国鏡を模倣してつくられた鏡。

鳥文縁方格規矩鏡

内行八花文鏡

※装身具

鞍から馬の胸部や尻部にのびる革帯に下げた飾り金具

実際に織り成すことができる長さ48センチのミニチュア織機

馬の鞍の革帯に付ける飾り金具

鞍の革帯に下げる飾り金具

ペルシャからユーラシア大陸北部を経て沖ノ島に辿り着いたもの

いいなと思ったら応援しよう!