永久の面影

観光客で賑わう北九州市門司港レトロの街並みを離れ、昔ながらのアーケード商店街を抜けると、閑静な住宅地の高台に3階建ての木造家屋『三宜楼』が見えてくる。昭和初期の門司港を代表する高級料亭である。

竣工は昭和6(1931)年。傾斜地に盛り土をした上に建てられた為、外から見上げると5階建て位の高さに見える。建設当時この高台からは、門司の街並みや駅舎の賑わい、関門海峡を行き交う船を眺め、遠くには響灘の海と沈む夕陽を一望することができる「絶景スポット」だった。

創業者三宅アサ氏(1854~1937年)は江戸末期の京都生まれ。明治39(1906)年、52歳で料亭「三宜楼」を開業。77歳にしてこの建物を新築し、新たな人生の一歩を踏み出した。

三宅氏の年齢から鑑みて、ここには人生の総決算という想いが込められていたに違いない。

門司港の歴史は明治時代まで遡る。漁業と塩田だけの小さな村が国の特別輸出港に指定されたことで、大きな転機を迎える。

石炭の中継貿易及び大陸貿易基地として、日本の三大貿易港へと発展。外国船が毎日波止場に入り、街には海外からの輸入品が溢れ、料亭や花街が賑わい、映画館が立ち並び、人々で溢れ返った。

三宅アサ氏が門司で最初の料亭を始めたのはちょうどその頃。故郷で培った商才を生かし一代で財を成した。二軒目となるこの新しい「三宜楼」が完成した時、地元紙の門司新報は、

「建物は新古の粋を集め優雅にして堅牢、間取りの如きも大小十五を算し、且つ眺望の佳なる相候ち、料亭としては北九州に比類なき偉観を呈して居る」

と報じたほど、世間の注目を集めた。

三宜楼展示室

昭和初期の緻密な職人技が盛り込まれた木造建築には、優しい木の温もりが漂う。料亭というよりも、まるで我が家に帰ってきたかのような安らぎに包まれる。

この料亭は多くの大手企業家や文化人、芸術家、政財界人たちが集う社交場だった。と同時に当時の社会においては、最先端の「癒やしの場」だっただろう。

残された著名人の名刺を見ると、海峡を渡るトンネルも橋もなかった時代に夜行列車と渡し舟を乗り継いで、遥々京都や東京からやってきた人たちもいたほどだ。

眺望の良さと上質な空間演出、日本料理や接客、そして芸舞妓や能舞台。三宜楼の繁栄は、それらを総合的に勘案し、洗練された「癒やしの空間」を創造した三宅アサ氏の手腕が高く評価された結果だった。

しかし新たな挑戦を始めてから6年後の昭和12(1937)年、アサ氏は83歳の生涯を閉じ、親族が後を継ぐことになる。三宜楼の華やかなりし全盛期は長くは続かず、その4年後、太平洋戦争の混乱へと巻き込まれていく。

昭和19~20年の北九州空襲では、門司の街でもアメリカ陸軍航空隊B29から投下された焼夷弾の無差別攻撃を受け、九州では長崎に次ぐ甚大な数の死者と家屋焼失を出した。三宜楼の裏手にある山には高射砲が設置されていたが、爆撃が始まると瞬く間に破壊されてしまったという。しかし三宜楼は辛くも爆撃を逃れ、無傷で残った。

戦後は一時GHQに接収され、その後営業を再開するも、昭和30年にその幕を閉じた。以後この建物は親族が暮らす家として使われた。

平成16年に売却と解体の危機に瀕したが、地元有志を中心とした保存運動によって親族から買い取られ、平成21年12月には北九州市へ寄付された。その後の修復並びに活用は北九州市の事業として推進されることになる。

今では館内で老舗フグ料理店「春帆楼」が営業し、全館を見学できるようにもなった。

館内を隈なく案内して頂いた三宜楼運営クラブ古賀直和氏は、保存運動に携わったメンバーのおひとりである。幼少期から三宜楼の姿をずっと眺めながら育ったとのこと。

「この空気感を残しておきたかった」

古賀氏の静かに熱く語る思い入れの深さが印象的だった。

「空気感」━━━ それこそがこの料亭の核心的部分である。

創業者三宅アサ氏が抱いていたはずの「人に癒やしを届ける」という想いを背負いながら、舞台の最前線で活躍していたのが芸舞妓や能楽師たち。彼らが使っていた装飾品、小物なども資料室のガラスケースに収められていた。

ここで働いていた芸妓と思われる一人の女性の写真に目が留まった。料亭の玄関先で仕事前に撮影されたものだろうか。

ほんの僅かに首を傾げ、上体をやや捻り、上前をそっと持ち上げながら、カメラをじっと見つめるその姿は、写真撮影のお決まりのポーズだったのかもしれない。

その表情は僅かに微笑んでいるように見える。しかしながら作り笑いをする訳ではなく、かと言って恥じらう様子もなく、カメラを向けられ緊張している様にも見えない。幸福を夢見るよう目でもなく、悩みや不安を抱いている翳りも感じない。容姿や境遇に自己同一化して、自分をよく見せようとする気負いも見えない。

ひとことで言えば、それは「自然体」。

無駄な緊張がなく、かつ意識的に醒めているとき、人は自分自身の能力と可能性を引き出すことができる。

内に秘めたプロ意識から生まれる品格。

ありのままの自然な立ち振る舞い。

豊かな人生経験を物語る奥ゆかしさ。

当時、夕方近くになると、この料亭から大勢の芸舞妓たちがこぞって街の銭湯に繰り出し、仕事前の身支度に取りかかる姿を街の人々は遠巻きにして眺めていた。その光景は街の空気を華やかなものに一変させたという。

さりげない自然体の奥に秘められた想いの深さは、宴の舞台だけではなく、人々の注目を集める境遇の中で磨き上げられていった資質ではないかと思う。

国内では昭和60年頃から始まったレジャーブームや温泉ブーム、70年代からの外食産業の台頭などによって、一般庶民の間でも憩いのひとときが身近なものとなった。最近ではリノベーションされた豪華な老舗旅館やリゾートホテルも次々と登場し、高額な料金にも係わらず人気を博している。

その一方で、この数十年の間にはニューエイジ運動の広がりと共に、様々なヒーリングメソッドが登場し、セルフヒーリングの方法や瞑想法などもネットを通じて知ることができるようになった。癒やしと変容の質は早いテンポで劇的に進化しつつある。芸術や科学との境界線を越えて融合し合い、新たな精神性の夜明けも近い。

いつの時代でも、人は癒やしを求めてきた。

江戸時代から始まった芸舞妓のような人たちは、歌や舞などの芸を通じて人々に癒やしをもたらしてきた。そういった意味では、まさに日本における心の癒やし人の「先駆け的存在」だったとも言えるのだ。

開業の年から数えると今年で118年という歳月が流れた「三宜楼」。その全盛期は、第一次世界大戦(1914~1918年)と第二次世界大戦(1939~1945年)の間の、束の間の平和なひとときと一致する。それを考えると、この空気感がよりいっそう際立つように思えてならない。

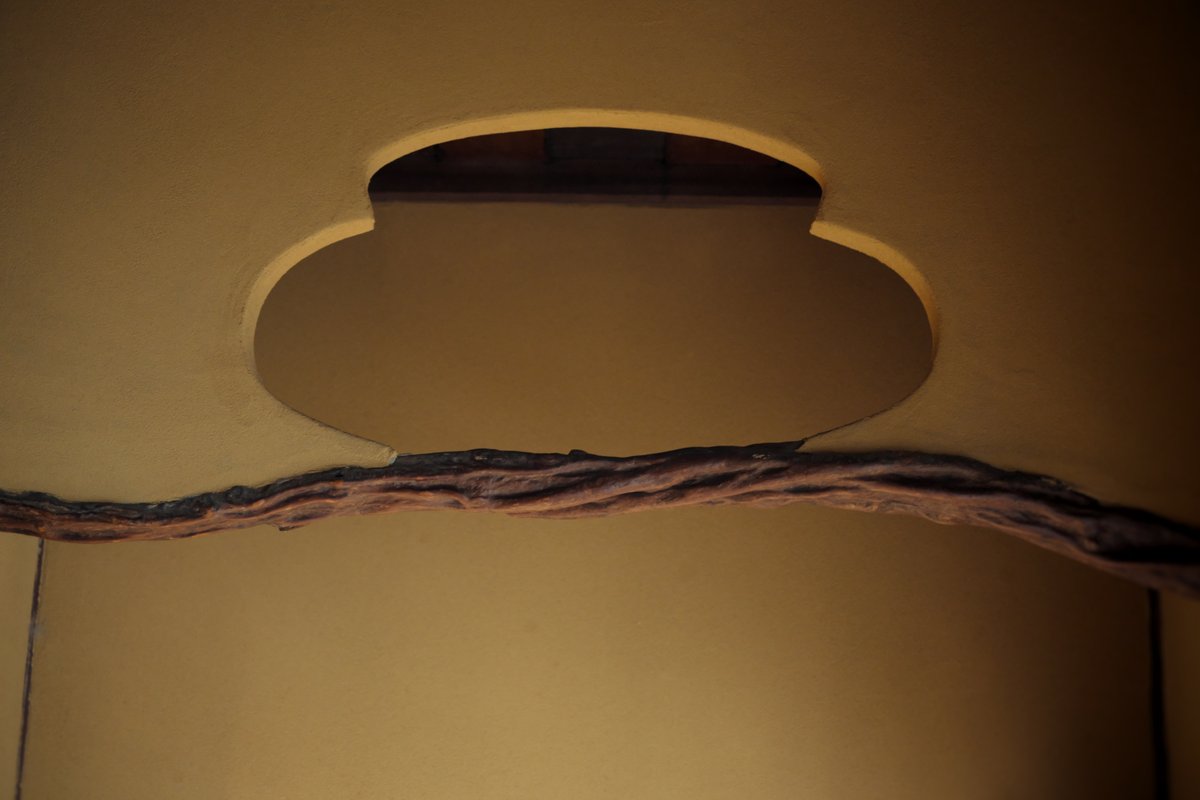

二階の大広間へと通じる階段の脇には下から順に「松・山・雲・月」の下地窓が配置された。そこには此の世から天空の世界へと続く道程を示すという意味が込められた。

創業者三宅アサ氏が「三宜楼」に込めた想いとは、天上界のような至福の世界を此の世に再現し、人々に安らぎのひとときを提供することだったのではないか。

耳を澄ませば賑やかな宴を彩った歌声や三味線の音が、今でもすぐに聴こえてきそうな位、壁も床も天井も、そのままだ。

癒やしを求めた人々の安らぎと、それに応えた人々の癒やしの薫りが混ざり、溶け合い、壁と床と天井に染み入り、この安らぎの「空気感」は生み出された。

それは祈りにも似た想いを内に響かせる。

遠ざかっていくほどに、人の一生は淡く、儚く、悲しげに映る。

しかし一瞬の微笑みは、時を超えて永久の面影となる。

北九州市門司区 三宜楼

森屋おりん

桃山晴衣

ありがとうございます

いいなと思ったら応援しよう!