琵琶湖のはなし

福岡県に最近移り住む前は、関西の滋賀県に16年ほど住んでいた。滋賀といえば琵琶湖。とにかく広い。幅が最も広い北湖では、対岸が遥かかなたにあってほとんど見えない。

その面積は県全体の6分の1を占め、湖の周囲を取り囲むように山々が連なっている。山々は、京都、三重、岐阜、福井の4府県との県境。山と湖の間にのどかな田園風景の近江盆地が広がっている。

東京から16年前に滋賀に引っ越してきた時、琵琶湖の大きさに思わず心が躍った。その時が初めてではなかった。中学の修学旅行で一度。大人になってから一度。旅の途中で眺めるのと、暮らしの中で眺めるのとは、当然印象がまったく違ってくる。

毎日のように出会い、距離感が縮まり、日々刻々と湖面と空の色が変わってゆくのを目撃する。特に感動するのは朝と夕。

湖の向こうに朝陽が昇ると、湖面全体が輝く黄金色に波打つ。夕陽が沈むとオレンジ色の光彩が世界のすべてになる。神の懐に抱かれるような安心感と荘厳さに包まれるひとときだ。

車を走らせても、琵琶湖を一周のんびりドライブするには一日かかるほど広い。湖畔には所々駐車スペースが設けられ、県外からも訪れるレジャー客で賑わう。最近は京阪神からの移住者が増え、特に若い子育て世代の人口増加が続いている。そのため田園風景から新興住宅地へと風景が変わってゆくスピードがとても早く感じる。

人気の街には若者が溢れ、都会風なおしゃれな店が立ち並ぶ。ここが一体どこの街なのか分からなくなる、ということは全国各地の市街地では当たり前の光景になってしまったが、この地もまた然り。

狭いエリアに学校や店舗、病院などが揃い、しかも近江盆地という平坦な地形がそうした利便性をより高めている。自転車でどこまでも走れる。

その一方で開発が進むたび、身近な所で山林や森や街中の樹木が次から次へと伐採され消えてゆく。緑生い茂る丘が丸ごと削り取られて、いつの間にか平らな住宅地と変貌している。南米や東南アジアの国々で起こっている大規模な森林破壊と比べたら微々たるものかもしれないが、経済優先の社会では致し方無いとは言え、やはり見るたびに切なくなる。

琵琶湖の広さは日本国内では第1位。世界の中では第129位。世界一のカスピ海は日本の国土とほぼ同じ大きさというから比べようもない。

ところが驚くことに琵琶湖は世界でも有数の古代湖である。バイカル湖やタンガニーカ湖に次いで世界で3番目に古い湖。40万年から400万年くらい前に誕生していたとのこと。

湖の起源は今の位置ではなく、ずっと東方、現在の三重県伊賀市から始まったとされる。その古琵琶湖が断層活動と河川運搬による堆積によって、消滅と生成を繰り返しながら西に向かって徐々に移動して、現在の琵琶湖となった。

実際に琵琶湖と伊賀市の中間地点あたりに露出した地層を見てみると、粘土層が数十センチの厚さで堆積しているのがわかる。かつてここが湖底だった証しだ。

琵琶湖の西部を貫くようにそびえたつ平良山系と、琵琶湖の東部に連なる鈴鹿山脈は、大陸プレートに向かって沈み込む大平洋プレートとフィリピン海プレートの影響による隆起の結果だ。そのふたつの隆起の間のくぼ地が湖となって、少しずつ西に押しやられるように移動したことになる。

この比良山系は今でも年平均で1ミリずつ標高が上昇しているという。大平洋プレートが年8センチ、フィリピン海プレートが年4センチ、大陸プレートに向かって移動しているのだから、琵琶湖の移動と比良山系の隆起はこの先もずっと続いてゆく。

数十万年以上もの時をかけて、伊賀市からおよそ50キロメートルの距離を、年間数ミリから数十ミリづつ、途方もなくゆっくりと旅をしてきた湖。気が遠くなるような旅路をゆくその姿を目の前にするとき、それは地球の営みの大きさを想像するのに相応しい風光となる。

ここからは話がちょっと脱線する。

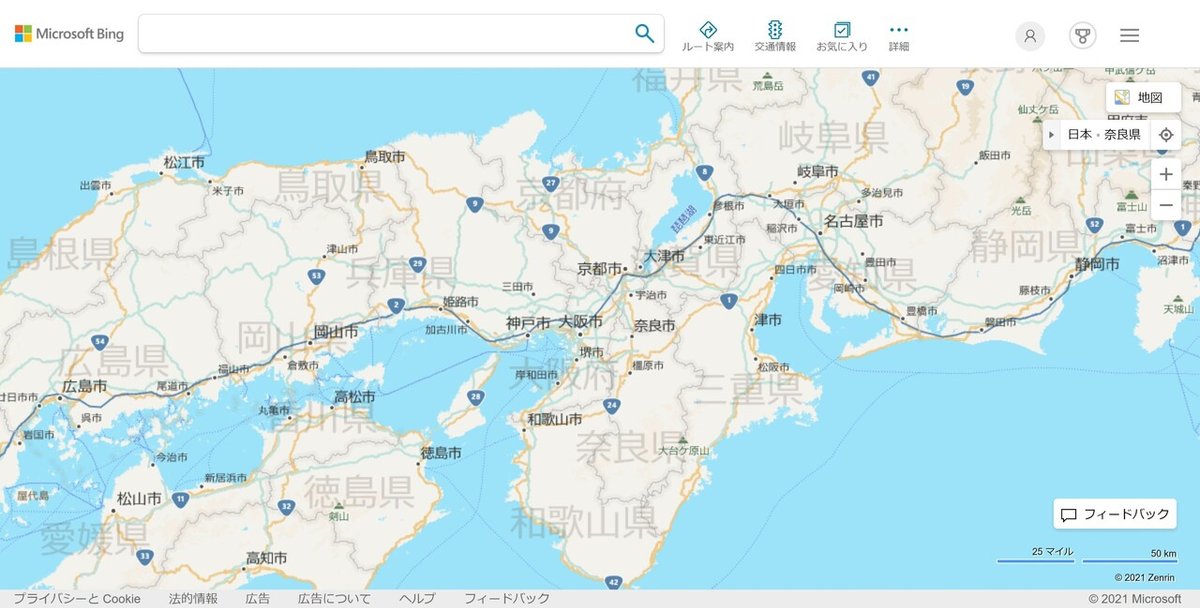

関西地方の地図を開いて琵琶湖と淡路島を見比べると、偶然の一致に違いないのだが、その大きさはほとんど同じであり、形も180度回転させるとかなり同じに見えてくることに気づく。

琵琶湖 面積670㎢ 長さ63㎞ 幅23㎞ 周囲235㎞

淡路島 面積590㎢ 長さ53㎞ 幅22㎞ 周囲203㎞

そこから次のような話ができあがる。

昔むかし、近江の盆地にからだの大きなかみ様が住んでいた。

そこは草も木も生えない荒れた土地。

かみ様は大きな手でえいっと地面を掘った。

大きな窪地ができた。

そこに水がたまって池になった。

池に川が流れ込んで湖になった。

周りに草が生え、木が育ち、やがて森になった。

たくさんの生き物たちが森に集まってきた。

けものや鳥や虫やみみずたち。

神様はえいっと掘った地面の土を遠くの海に、やあっと投げた。

土の塊が島になった。

たくさんの生き物たちが島の周りに集まってきた。

魚や貝やタコやイルカたち。

そうして湖も島も生き物たちの楽園になった。

かみ様はそれを見てとても喜んだ。

そういう神話がないか調べてみたが、やはりどこにもなかったな…

話を元に戻そう。

「琵琶湖」という名前が文献に初めて現れるのは16世紀初頭、室町時代の後期です。広く知られるようになったのは約320年前、江戸時代の元禄期以降のことになります。それまでは「近淡海」、「淡海」、「水海」、「湖」などと呼ばれていました。名前は竹生島(琵琶湖に浮かぶ島の一つ)にまつられている弁才天がもつ楽器の琵琶に湖の形が似ていることに由来します。また、琵琶が奏でる音色と湖水のさざ波の音がよく似ていたからともいわれています。

レファレンス協同データベースより抜粋

この最後の『琵琶が奏でる音色と湖水のさざ波の音がよく似ていた』という一行は、なかなか興味深い。というのも、風が穏やかな日に湖岸に立つと、風に揺れるように打ち寄せるさざ波の音は、海では決して聴こえてこない音とリズムを奏でる。ぴちゃり、ぴちゃり。目の前の広大な湖から打ち寄せる波とは思えないほど、繊細で軽やかなさざ波だ。琵琶の音と全く同じというわけではないが、なるほど、似ているような気がしてくる。

琵琶湖の波の音で思い出すのは、一休禅師の話。

琵琶湖畔の街、堅田で修行をしていた一休は、深夜真っ暗闇の岸辺に座り、波の音を聴きながら瞑想をしていた。

よほど深い瞑想だったに違いない。

闇夜に、琵琶の音の波。

すると突然、暗闇の中でカラスが一つ鳴いた。

その瞬間、一休は悟りを開いた。

一休道歌

『人生は食うて糞して寝て起きてさてその後は死ぬるばかりよ』

琵琶湖は悟りの境地にまで人を導く存在でもある。一休禅師のこの歌は長年意識の底辺に留まり続け、悟りとは何かを思うときの一つの基準のようなものになった。

ところで琵琶湖には、およそ600本もの河川の水が四方八方から流れ込んでいる。それが琵琶湖から出ていく川は、瀬田川と人工河川の琵琶湖疎水の2本しかない。水はどこに? その答えは空に、である。それだけ蒸発する水分が多いということになる。それゆえに琵琶湖の周辺では雲が多い。

雲が多いがために、朝の時間帯に琵琶湖上空に虹を見ることもまた多い。夕方は反対に東の空によく虹が出る。

琵琶湖と虹は仲良しカップルだ。

瀬田川はそのあと宇治川と名前を変えて京都府内を流れ、さらにそのあとは大阪府内を淀川として流れて大阪府民の水源となり、琵琶湖疎水は隣の京都市民の水源となる。琵琶湖は滋賀、京都、大阪の人々の命の源である。

人間だけではない。冬季の琵琶湖には、10万羽以上とも言われる水鳥が遠くの大陸から渡ってくる。真冬の極寒の水面に、おびただしいほど浮かんでいる水鳥たちの姿は圧巻だ。

冬季には大陸から押し寄せる寒気が、この比良山系によって上昇気流となり、比良山系の西側(日本海側)に豪雪をもたらすことになる。反対に乾いた冷気だけが比良山系の東側一帯の、琵琶湖と近江盆地に降りてくるので、同じ滋賀県内でも東側では積雪はとても少ない。

琵琶湖の最狭部にかかる琵琶湖大橋は長さ1350m足らずなのだが、冬季には橋の手前は晴れていても、橋を渡ったら雪だったということがよくある。

滋賀県北部は福井県とともに豪雪地帯としても有名だ。滋賀県最高峰の伊吹山では1927年2月14日に、11.82m の積雪量が観測された。これは世界山岳気象観測史上1位の記録であり、ギネスに登録されている。

この伊吹山はまた、夏には数多くの種類の高山植物の可憐な花が咲き誇ることでも知られている。平地ではお目にかかれない天空の花畑が山の斜面一面に広がる光景は、まるで夢の世界だ。

新幹線の車窓(上りは京都と名古屋の中間の米原あたりを通過するときの左側)からはこの伊吹山がよく見える。大きな岩の塊のようにそびえたつ。冬は山全体が巨大な氷山のように白く輝き、周囲の山々を圧倒する。

『びわこ地球市民の森』は琵琶湖近くにある貴重な森だ。毎年一般市民による植樹イベントが行われている。数十年、百年先を見据えた滋賀県の森づくり施策の一環とのこと。ここだけはいつまでも緑が残ることを祈り続けたい。

ここは先月noteに投稿した野鳥や雑草の二つの記事の舞台となった場所。そして今回の記事でも写真を何枚か載せている。

引っ越しする少し前の、ある日の早朝、この森を歩いていると、ばったりとキツネに出会った。野生の眼はたとえ里山に住む獣であってもやはり鋭い。突き刺すような眼差しだ。視線を決して外さずに、体を小刻みにゆすりながら、こちらの様子をじっと窺っている。

何者か

おまえはここで何をしている

敵か

敵ではないのか

ここは私の森

私はここに生きている

これからもずっとここに生きてゆく

十数秒間のにらみ合い。その眼は一瞬たりとも揺らぐことなく、生きる決意の炎が燃えていた。やがて敵ではないと知ったか、ゆっくり振り向いて自分の森の中へと消えていった。

これは『びわこ地球生きものの森』のはなしである。

それは、何か叫んでいるような眼差しを心に焼き付けておくための、森の番人との別れの挨拶となった。

いいなと思ったら応援しよう!