システミックデザインのツール「リッチコンテクスト」を使いやすくカスタマイズ

Systemic Design Clubでは、『システミックデザインの実践』で紹介されている30のデザインツールを実際に使いながら、改善していくという活動をしています。今回の記事では、リサーチ結果をまとめる方法の一つである「リッチコンテクスト」を紹介し、Systemic Design Clubによる改良ポイントも提案します。

「リッチコンテクスト」とは、システミックデザインにおけるステップ1「システムのフレーミングを行う」で使われる手法の一つであり、特にデスクリサーチの結果を整理する際に役立ちます。『システミックデザインの実践』における「リッチコンテクスト」の説明を「Why」「What」「How」の視点で以下のように整理してみます。

Why:リッチコンテクストの目的は、知識を持った主要ステークホルダーとともに、最も重要なシステムの状況に対する共通理解を共創することだ。このツールを通じて、スポンサーやステークホルダーは現在のパラダイムを具体的に把握し、課題に対応して生まれつつある反応やイノベーションを知っていく。

What:リッチコンテクストのマップは、社会的環境の長期トレンド(ランドスケープ)と、政策と組織によって維持されているシステムの現在の慣行(体制:レジーム)、トレンドに効果的に影響しそうな新しいイノベーション(ニッチ)とのつながりを明らかにする。

How:まずはチームメンバーにデスクリサーチを行ってもらい、業界の長期的トレンドと現在の慣行、今回の課題に関連しそうな、もしくは新興の有望でニッチ なプロジェクトやイノベーションに関する情報とインサイトを集める。

つまり、リッチコンテクストとは、「ランドスケープ」「レジーム」「ニッチ」という切り口で文献調査をしながらステークホルダーとの共創を進めることを助けてくれるツールです。今回、私たちは実際のプロジェクトにリッチコンテクストを取り入れて、より使いやすいようにカスタマイズしてみました。

改良のポイント

『システミックデザインの実践』に記載されているリッチコンテクストの説明文には、「ランドスケープ」「レジーム」「ニッチ」という用語が登場します。この理由は、リッチコンテクストがトランジションデザインで使われていることで有名なマルチレベルパースペクティブの考え方を踏まえているためです。

ただし、トランジションデザインではこの考え方を実践に取り入れる方法があまり整備されていない印象です。一方で、リッチコンテクストにおいてはマルチレベルパースペクティブの考え方が明示的に説明されておらず、リッチコンテクストによって何が理解できるのかが伝わりにくく、実践が難しく感じるように思えます。

そこで、この両者をつなぐことで、トランジションデザインとシステミックデザインの両方の理解が進むとともに、実践的な方法を提示することで、現実世界におけるシステムシフトにより近い検討が進められるのでは、と考えました。

ということで、今回の記事ではリッチコンテクストの使い方を『システミックデザインの実践』に沿って解説するだけでなく、マルチレベルパースペクティブに基づいてカスタマイズした追加のデザインツールも合わせて紹介します。

マルチレベルパースペクティブ(MLP)

まずは、リッチコンテクストが理論的背景として参照しているマルチレベルパースペクティブについて確認しましょう。マルチレベルパースペクティブとは、Frank Geelsらが提唱する社会技術システムの変容を説明するためのフレームワークです。社会技術システムという複雑系が数十年かけてシフトする様子を「ランドスケープ」「レジーム」「ニッチ」という視点で捉えながら、技術的イノベーションと社会変容の相互作用に注目するのが特徴です。

「ランドスケープ」「レジーム」「ニッチ」は以下のように定義されます。

ランドスケープ:複数領域に共通する外的要因・時代の特徴(大イベント・国際関係・マクロ経済動向など)。

レジーム:各領域(ユーザー選好、文化、科学、投資、政策、習慣など)の既存の状態を維持する規範・常識・制度・構造。なお、レジームは現状維持的な働きが強い。

ニッチ:個々に開発・実践される、革新的な技術や取り組み。

これらが影響し合うことによってシステムシフトが起こると説明するのがマルチレベルパースペクティブの考え方です。具体的には、① ランドスケープがレジームにプレッシャーを与え、ニッチに対して「機会の窓」を開き、②「機会の窓」によりニッチが既存のレジームに入り込み、新たなレジームが形成される、という流れが想定されています。

手順

Step1 MLPシートを埋める

我々はリッチコンテクストを使う前に、このマルチレベルパースペクティブ特有の考え方に馴染むためのツールが必要であると考え、「MLPシート」という以下のようなデザインツールを作成しました。マルチレベルパースペクティブの概念図を踏襲しながらも、初見の方向けに情報を整理して簡潔なビジュアルに仕上げました。

一つのリサーチ結果に対して、このシートを以下の3つのステップで埋めていきます。

実際に取り組まれている試みをニッチ(下段)に並べる。

そのニッチが対抗しようとしている現在のレジームを中段の左側に、そのニッチが生み出そうとしている未来のレジームを中段の右側にそれぞれ並べる。

上記のレジームの変化を促すような長期トレンドをランドスケープ(上段)に並べる。

なお、上記のステップでシートを埋めていく前にデスクリサーチする際は、レジームとして「制度」「経済」「文化」「慣行」の4つの分類を想定しておくとリッチコンテクストと接続しやすくなります。また、PESTLE分析のような他の分類方法に基づいたデスクリサーチでも良いでしょう。

このように、このツールで各リサーチ結果における「ランドスケープ」「レジーム」「ニッチ」の関係性と丁寧に向き合っておくことで、リッチコンテクストがより使いやすくなります。このツールでデスクリサーチの結果を「ランドスケープ」「レジーム」「ニッチ」に分類したら、次はいよいよリッチコンテクストを使います。

Step2 リッチコンテクストに統合する

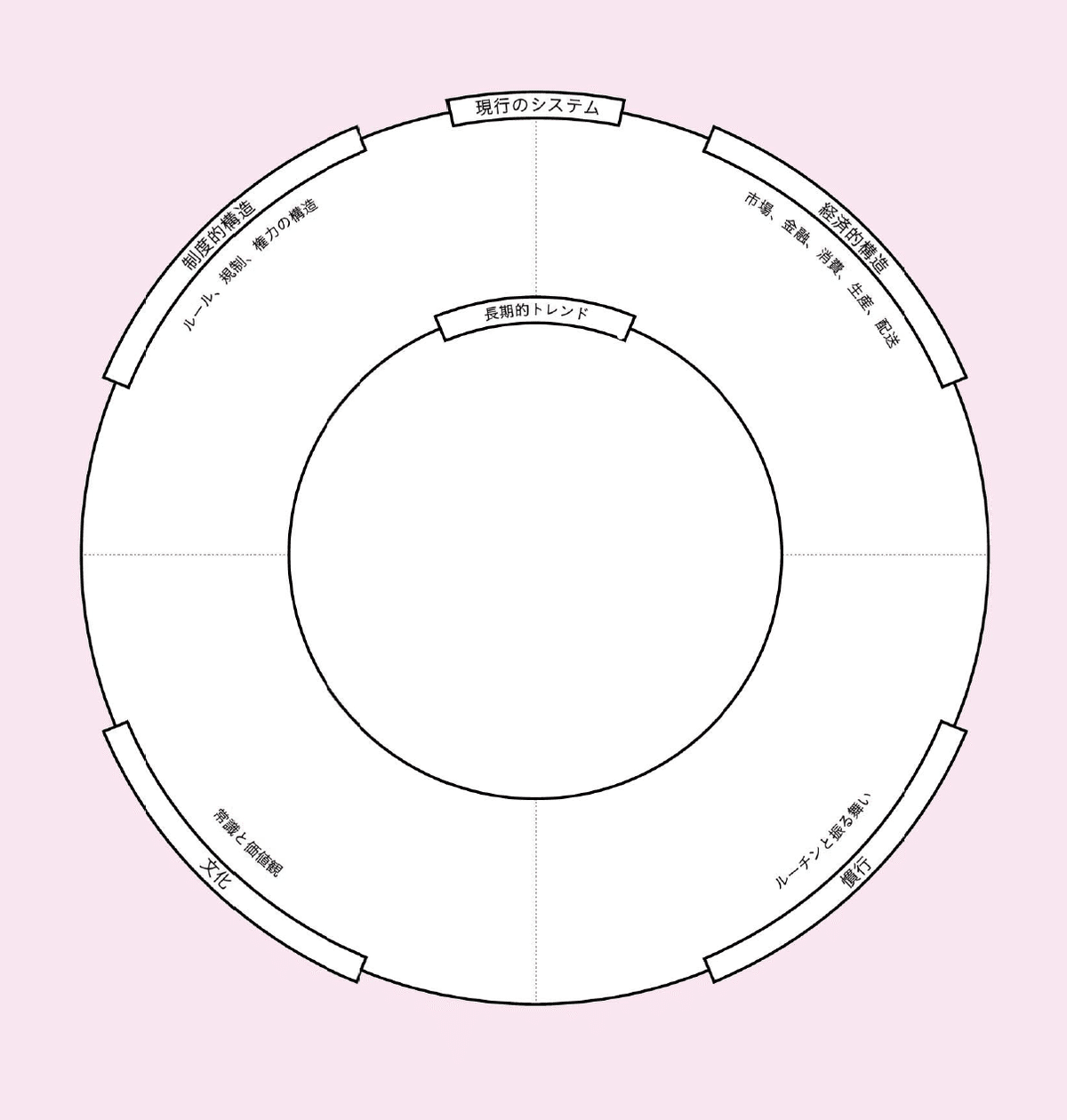

では、リッチコンテクストの具体的な使い方を見ていきましょう。『システミックデザインの実践』では、以下のように説明されています。

1. 長期的なトレンド(1枚につき1トピック)を記したメモを作成し、それをマップ中央に集めて貼り付ける。これが現状に関するランドスケープになる。

2. 次に、どんな構造のレジーム(社会的、技術的慣行)が敷かれているか、それがトレンドとどう関連しているかを明らかにし、それを記したメモを中心の円を取り囲む帯の部分に貼り付ける。

3. 帯には、制度、経済、文化、慣行という4つの大枠がある。レジームをかたちづくっている要素を幅広く考え、回答をそれぞれ当てはまる枠に貼り付けていこう。たとえば文化的な好み、社会常識の変化、専門的慣行と現在の慣行、ルールとサービス、テクノロジーとインフラ、現行ののネットワークと力関係などが挙げられる。

4. ニッチなプロジェクト、つまり課題に斬新な方法で取り組む新しいイノベーションを見つけ出し、メモしたら、関連するカテゴリーの枠の円の外側に貼り付ける。

5. 最後に任意で、レジームレベルの慣行と長期的なランドスケープとのつながりを示す線を引いてもいい。レジーム的慣行と、それを破壊しうるニッチイノベーションとのつながりを示すのもいいだろう。それからできあがったマップを見直し、最もシステミックなレジーム的要素(他とのつながりが最も多いもの)を見つけ出す。

実は、この1~4の手順における「メモ」は前述のMLPシートによって作成済となるように設計されています。そのため、miro等のオンライン上であれば、MLPシートで作成したメモをコピーすれば、そのままリッチコンテクストに貼り付けるメモとなります。

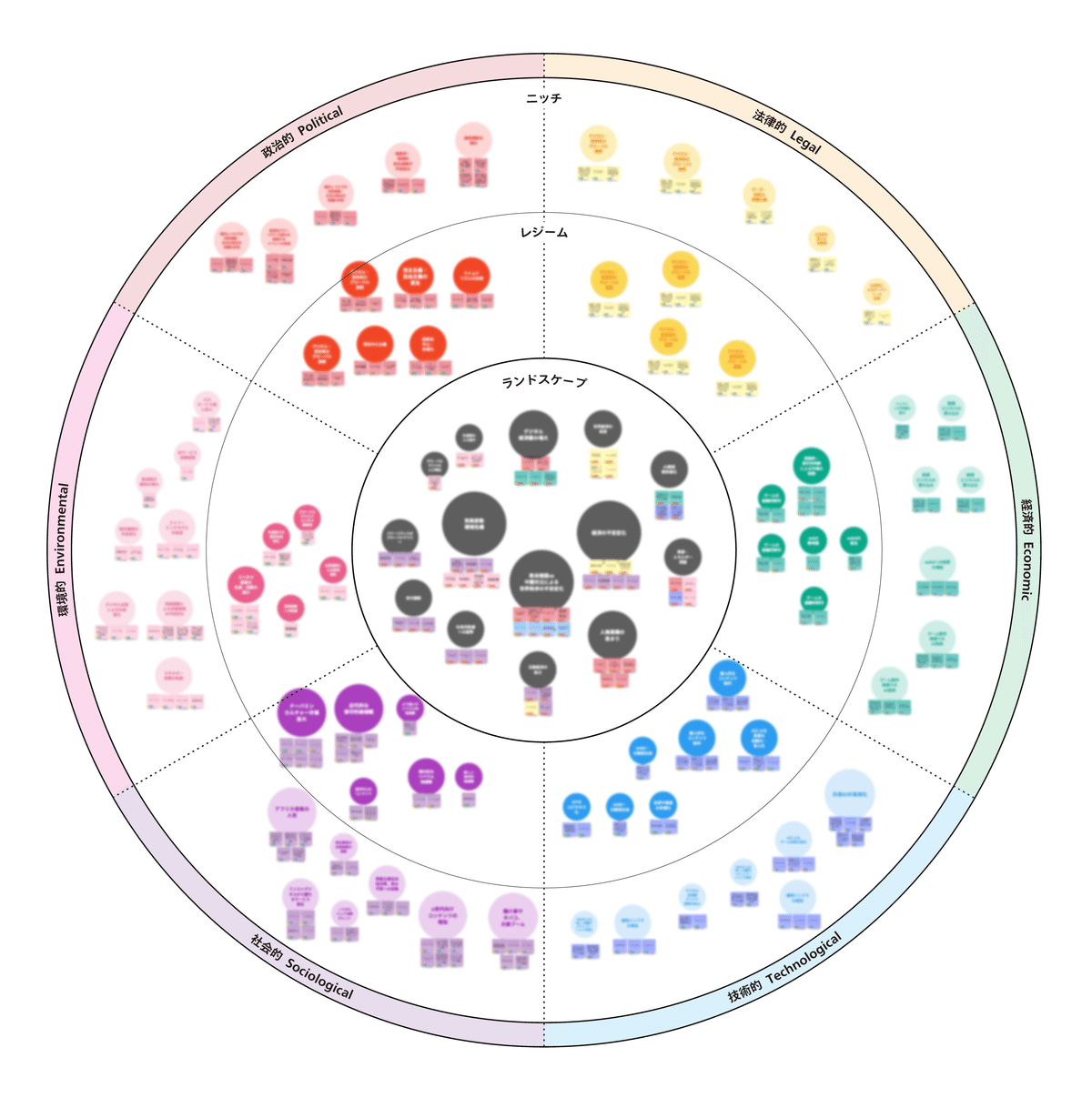

また、MLPシートでは一人が一つのリサーチ結果について記入していきましたが、リッチコンテクストでは参加者が作成した複数のMLPシートを一つのマップ上に統合します。

『システミックデザインの実践』が提案している方法をそのまま実施しても良いのですが、「ランドスケープ」という抽象的な視点から考えるのは難しいでしょう。それよりも、前述のワークシートに沿ってまずは社会で実践されている具体的な取り組みであるニッチから埋めていき、そのニッチからレジームやランドスケープというより抽象的な視点に目を向ける方が分かりやすいはずです。

このように、マルチレベルパースペクティブでリサーチ結果を整理して、リッチコンテクストで出したリサーチ結果の分類・統合をするというステップに分けることで、リッチコンテクストがより使いやすいマップになりました。

本手法のメリット

ここまではマルチレベルパースペクティブとリッチコンテクストの実践方法について説明してきました。では、この手法を使うことでどのようなメリットがあるのでしょうか? 期待される主なメリットとして以下の5つが挙げられます。

デスクリサーチの結果を整理できる

リサーチの足りない領域が可視化され、漏れのない網羅的なリサーチであるかをチェックしやすくなります。また、深掘りしたい部分も見えてくるでしょう。領域横断的かつ長期的変容に影響するランドスケープを発見できる

別々の領域で発生していたと思っていたレジームとニッチが、同じランドスケープによって影響を及ぼし合っていることに気づけます。現状のレジーム、可能性のあるビジョンが明確になる

ニッチによって打破されるレジームと実現されるレジームを比較することで、自分たちがどのようなレジームに着目しているのか気づくことができます。次にすべき行動と参考にすべきニッチ(成功事例)が明確になる

システムシフトを起こすための介入ポイントが明確になり、より詳細にリサーチすべき領域を決めやすくなります。また、目指す未来を実現するために有効な先行事例を見つけやすくなります。個別の視点が俯瞰的な視点で統合される

大きなランドスケープとの関わりを見ることで、個別具体の介入策が異なった文脈と接続されたり、より重要なポイントが発見できたりと、自分たちが関わっていくであろう多数の領域の関係を把握することができます。

このように、リッチコンテクストでデスクリサーチの結果を一枚絵として整理することで、個別のリサーチ結果からは分からない長期的トレンドが浮き彫りになり、複数の候補から自分たちの戦略を選択できるようになります。リッチコンテクストを使えば、多様なステークホルダーと共創しながらステップバイステップのプロセスを通してインサイトが得やすくなるでしょう。

リッチコンテクストの後は?

最後に、リッチコンテクストを実施した後の流れを紹介します。『システミックデザインの実践』において「つながり先」として言及されているように、リッチコンテクストはシステミックデザインにおける他のデザインツールに接続することができます。たとえば、リッチコンテクストで新たに見つかったアクターがいれば、前回の記事で紹介したアクターズマップを使ってさらなるリサーチを行うこともできます。

リサーチが十分であるならば、介入策を考えるステップに移っても良いでしょう。最も汎用性の高いストーリーループダイアグラムで具体的な戦略検討を進めるための有用なステップであると言えます。リッチコンテクストで明らかになるように、介入したいシステムとそこで芽の出る可能性のあるニッチは複数あります。そのため、自分たちが取り組むべき戦略としての介入策は、一つだけでなく、複数を同時に実行する必要があることが良く分かります。

まとめ

以上、今回はリッチコンテクストをご紹介しました。また、Systemic Design Club Japanでは理論的背景にあるマルチレベルパースペクティブの考え方を明示的に実践できるデザインツールを開発したことで、リッチコンテクストをより実践しやすいツールに改良することができました。

今後も、Systemic Design Club Japanの活動を通じて得られた学びをnoteで共有していきます。次回もどうぞお楽しみに。