システミックデザインの基本を学ぶ トークセッション編|Systemic Design Day開催レポート

2024年11月30日、Systemic Design Clubが約1年をかけて知見を深めてきたシステミックデザインのエッセンスを、トークセッション、ワークショップ、キーノートを通して多角的に紹介するワンデープログラム「Systemic Design Day」を開催しました。

当日は100名近い方々にお集まりいただき、アンケートでは、95%以上の方が「Systemic Design Dayが来年も開催されるなら参加したい」と回答いただくほど、満足度の高いイベントとなりました。

今回のレポートでは、午前中に実施された3つのトークをご紹介します。このセッションでは、武山政直教授、白坂成功教授、Design Rethinkersのお三方より、それぞれが専門とされる観点から、システミックデザインの基礎、その潮流、実際の事例など、今掴んでおくべき情報をお話いただきました。

武山政直「システミックデザイン −システムシフトを促すデザインのアプローチ−」

システミックデザインの本質

イベントの幕開けとなるひとつ目のトークでは、サービスデザインを専門とする武山政直教授から、システミックデザインの基本を解説いただきました。冒頭では、「今日の問題の多くは、昨日のソリューションから生まれている」というP. センゲの言葉を起点に、これまでの様々な製品やサービスのデザインが意図せず生み出してきた悪影響に対応するため、デザインの対象が組織や産業、国家や地球全体へと拡大してきた、というシステミックデザイン誕生の経緯が紹介されました。現在では、英国デザインカウンシルやサービスデザイングローバルカンファレンスなどを筆頭に、システムシフトへの意識はデザイン業界全般で高まりつつあります。

「システミックデザイン」はデザイン思考とシステム思考を融合した分野とされますが、「システム」と「デザイン」の組み合わせには様々なケースがあります。たとえば、システムをデザインするという関係、あるいは、意図せぬ悪影響を与えないように広い視野でシステムを捉えようとするシステムコンシャスなデザイン、さらにはシステム全体をより好ましい方向に動かしていくシステムシフトのデザインなどです。実践の場においては、これらが組み合わさりながら取り組みが行われていますが、その本質について、武山教授は次のように語ります。

システミックデザインのエッセンスは、システムの複雑な状況をマッピングし、センスメイキングしていくこと、その過程でステークホルダーと相互理解をし、レバレッジポイントを特定して介入していくことにあります。そして、この介入策をポートフォリオとして管理すること、システムが動くことで介入が上手くいったのかを評価・ラーニングすること、継続的にシステムと関わっていくこともシステミックデザインの重要な特徴です。

ただし、システミックデザインを導入すると従来のデザインが不要になるということではありません。介入には、プロダクト、サービス、コミュニケーション、政策、組織などの具体的なアクションが必要で、その結果システムがどのように変容したのかを評価し、さらに効果的な介入を行っていくことになります。武山教授は、こうした両者を往復するプロセスにおいて、デザインの持つセンスメイキング、未来の方向性の構想、介入策の導出と具現化、介入の評価・ラーニングの力が求められるはずだと強調します。

システミックな投資、ビジネスへの応用機会

システミックデザインの発展に連動して、お金の流れも変わろうとしています。特定の社会的インパクトを期待するESG投資などとは異なり、システム変革投資においては、複数の介入策を束ねて相乗効果を狙うポートフォリオが組まれます。そして、その金融資本を、教育や政策などの介入施策を含む全体のポートフォリオの中に「ネスト化」していくという、お金の効果をシステミックに発揮する手法が一部の投資家の間で注目され始めています。

続いて、国連開発機構とユニリーバによるプラスチックゴミ問題解決を目指すパキスタンでのプロジェクトなど、グローバルな公共領域の事例が紹介されました。システミックデザインの先行事例として、現時点ではこうした公共領域におけるプロジェクトが多いものの、システムの変容においては、ビジネスでいかにサステナブルな世の中に向けたシステムシフトを起こせるのか、ということも重要な意味を持ちます。

武山教授は、顧客中心や収益中心の組織でシステミックデザインを導入していくことに緊張はあるとしながらも、サーキュラー・エコノミーの実現に向けた中小企業のオープンイノベーションを促進するイタリアでのプロジェクトなど、いくつかの事例を挙げながら、ビジネス領域における応用可能性を示しました。

既存のデザインでは、短期間で目に見えるアウトプットを出して目標を達成することが重視されてきました。対してシステミックデザインでは、継続的なラーニングやアプローチの進化を重んじるので、事業組織といかに馴染ませられるかがチャレンジとなるかもしれません。ただし、この両者を対立したものと捉えるのではなく、社会全体が物事をシステミックに考えざるをえなくなっていることを受け入れながら、短期間で目に見える成果を出していくという既存のデザインの良さを活かすように両立していくべきなのだと捉えると良いでしょう。

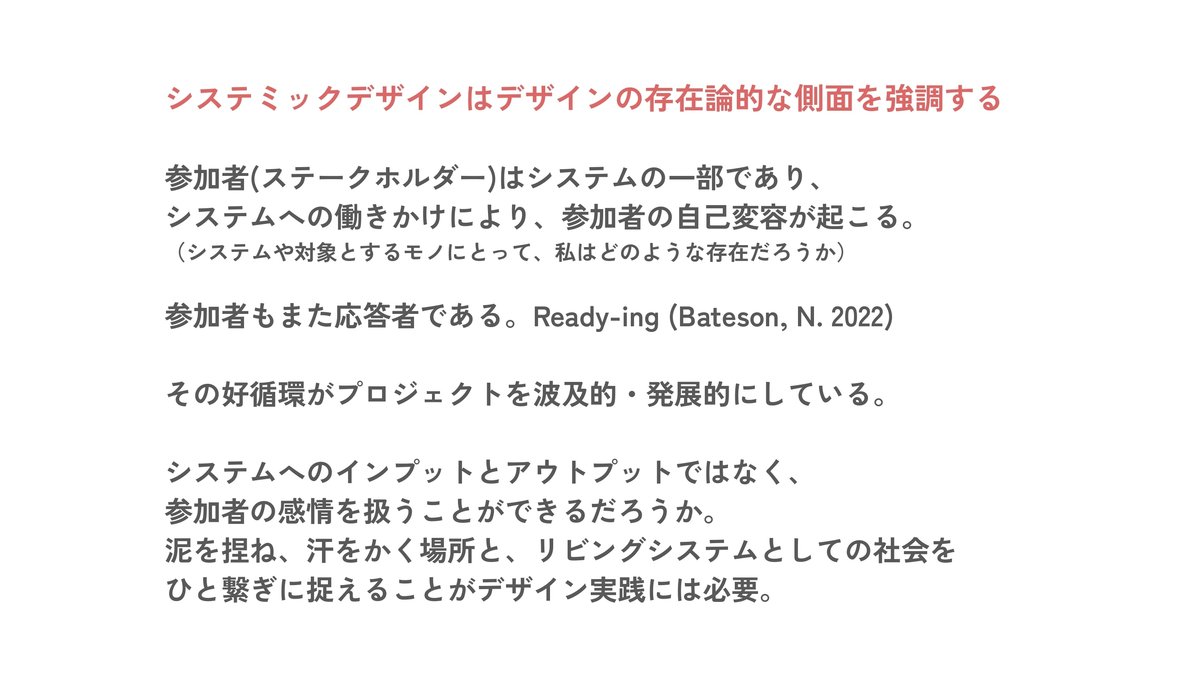

方法論のレベルから存在論のレベルへ

システミックデザインのような新しいデザインが登場すると、「このデザインは採用すべきか?」「自社ならどう使えるのか?」と考えたくなりますが、武山教授は、システミックデザインは「役に立つかどうか」という方法論的な次元を超えていると言います。

システミックデザインを方法論として捉えることもできますが、自分自身や自社がシステムとして、またシステムの一部として存続できるかを存在論レベルで考えるところから始めるべきだとも思います。世の中はすべてがつながっていて、関係性の中で動いているという認識が基本にあれば、「自分はシステムの一部でありながら、システムをより良くしようとしている」「自分たちの生存・繁栄はシステムの生存・繫栄と一体である」と考えるようになるでしょう。私たちは「人間が地球上で生きていくとはどういうことか?」という問いからもう一度考え直さなければならず、これを考えていくためにシステミックデザインが世に広まろうとしているのかもしれません。

最後に、システムを客観視することよりも、システムの中にどっぷり浸かって対話していくことの大切さ、そして「コントロールパラダイム」から脱却し、思い通りにならない状況でもシステム内の「住人」としてシステムに応答し続けることの重要性が語られ、トークは終了となりました。

白坂成功「システム思考とデザイン思考の融合:“システム×デザイン”思考の紹介」

システミックな視点に不可欠な多様性

続く2つ目のトークでは、システム思考を専門とする白坂成功教授の視点からシステミックデザインを解説いただきました。まず、白坂教授がなぜ「多様性」を重んじているのか、その理由を説明するために、ある論文が紹介されました。ハーバードメディカルスクールで、放射線技師に5枚のCT画像それぞれからガン細胞を見つけてもらう実験を行ったところ、最後の1枚の画像にはガン細胞の48倍もの大きさのゴリラが映っていたのですが、83%の放射線技師が見逃してしまった、というものです。

人間の認知にはバイアスがあります。たとえば、同じことを繰り返すと固着・強化されていくという専門家バイアス。専門性が高まると、より早くより確実に認識できるようになるのですが、それ以外の情報が意識に上らなくなるのです。つまり、全体をシステミックに俯瞰しようとしても脳の特性として難しいので、違うバイアスを持つ人同士でチームをつくることが必須になります。

人間はひとつの対象に注目すると俯瞰できなくなり、専門分野においてはそれがより顕著になる。このことから、白坂教授の研究室では年齢や理系文系、業種、業界を問わず多様な学生を受け入れているそうですが、単に多様な人が集えばいいというわけではなく、その多様性を活かすための方法論が必要だということが分かってきたと言います。その方法論を確立するために、スタンフォード大学とMITに手伝ってもらいながらつくってきたのが「“システム×デザイン”思考」なのだそうです。

「アーキテクチャ」が求められるSociety5.0

2018年の「ものづくり白書」以降、システム思考の重要性が認識されるようになり、また、テクノロジーのめざましい進化が、これまで目指せなかった目標の設定を後押ししてきました。しかし、新しいテクノロジーを学ぶだけでは、新たな目的の設定や実現にはつながりません。つまり、テクノロジーと目的をつなぐ「アーキテクチャ」もセットで考える必要があり、そのためにはデザイン思考とシステム思考を統合的に扱っていかなければならない、と白坂教授は指摘します。

国の施策としても、テクノロジー主導で産業構造や社会構造を変えようとしています。いわゆる「Society5.0」では、フィジカル空間とサイバー空間との間に人が介在しなくなることを目指しますが、その際、サイバー空間を経由して独立していたシステム同士がつながることを「システム・オブ・システムズ」と呼びます。ちなみに、スマートシティやスマートグリッド、インダストリー4.0などはこの状態を目指しています。

白坂教授はしかし、「システム・オブ・システムズ」を考える際にも人間中心の視点が不可欠だと強調します。人間が車で病院に行くからこそ、「車」と「病院」のシステムをつなげる意味があるように、人間にとってどのシステムが連携すれば良い効果が生まれるのかを理解する必要があるからです。ところが、車であれば国土交通省が、病院であれば厚生労働省が規制を担当し、車と病院の接続を担う省庁は存在しません。この「どの省庁が担当するのか分からないもの」を生み出そうとしているのが「Society5.0」という枠組みです。

「Society5.0」が広まると、エンジニアやデザイナーが取り組む範囲も変わっていくと考えられています。MITではエンジニアリング・システムズが提唱され、プロダクトそのものを開発するだけでなく、インフラや政策、法制度も同時に設計しなければならないと言われるようになりました。

Society5.0は、VUCAと呼ばれる現代の急速な変化をさらに推し進めます。2つのシステムが独立していれば、影響を受けるのは一方だけだったはずが、両者をつなげると双方に影響を与えるようになるからです。こうした状況では、外部の環境の変化に合わせて内部のシステムを常に修正し続けなければなりません。

白坂教授は、経済産業省が提唱する「アジャイル・ガバナンス」という概念を紹介し、社会そのものが学び続ける時代においては、学びやすい仕組みを設計する必要があり、変わりやすい部分と変わりにくい部分を切り分けて考えることが重要だと指摘します。それは同省の「デジタルライフライン全国総合整備計画」にも導入されており、法律の改正と技術的なガイドライン策定を切り分けられて進められているのだそうです。テクノロジー主導で進めていけばいくほど、その人間中心的な目的も考えなけれならない。システミックな視点で両者をつなぐアーキテクチャの重要性が増していることが分かります。

“システム×デザイン”思考

冒頭で紹介されたように、人間には認知バイアスがあるため、多様な人が自由に議論をすると共通の認識に至りません。そのため、構造化と可視化を助けるツールによってお互いに何を伝えようとしているのかを明確にする必要があります。

白坂教授は、ひとつのゴールに向かって多様な人たちを統合しながら個別のデザインを導く、「システムズエンジニアリング」というものづくりのプロセスを参考に、新しいサービス創出などを目指す思考過程として、“システム×デザイン”思考を考案されました。

“システム×デザイン”思考では、システム思考とデザイン思考を融合し、「狙って」イノベーティブに考えようとしています。システム思考には全体を俯瞰するシステミックな側面と関係性を見ていくシステマティックな側面がありますが、ここに目的思考が加わると「システムアプローチ」と呼ばれるようになります。このためには、多様な人々の考え方を統合する必要があり、多視点からの構造化と可視化が重要になります。

人間中心の視点を取り入れ、俯瞰的に構造を捉えながら目的とアーキテクチャをデザインすることが、システム思考の核心と語った白坂教授。ひとつ前の武山教授のプレゼンテーションを受けて、ご自身の“システム×デザイン”思考を、「違う方向からシステミックデザインと似たようなところを目指しているように感じる」とおっしゃっていたのが印象的でした。

Design Rethinkers「システミックデザインの現在地 −事例から読み解くその観点と手法−」

デザインの本質から見たシステミックデザイン

前半最後のトークでは、国内でいち早くシステミックデザインを紹介してきたDesign Rethinkersのお三方(紫牟田伸子さん、水内智英さん、依田真実さん)より、国内外のシステミックデザインの実践例を解説いただきました。

具体的な事例に入る前に、まず水内さんから、「システミック」と「デザイン」の射程が整理されました。デザイン学者の向井周太郎によれば、デザインとはそもそも総合的で全体的、関係的、実践的でより良い生活世界の形成に資するもの、とされています。にもかかわらず、「デザイン」に「システミック」をあえて冠する必要があるということは、気候変動のような複雑で厄介な問題や、専門性が細分化しすぎている状況に対応する必要がある、という背景を示唆していると言えます。

このように、システミックデザインは一部の優秀なデザイナーが暗黙的に発揮していた、関係的な視座に基づくデザインを方法論化したものと捉えることができます。システミックな感覚とは、換言すれば「関与する世界に対する解像度を高める」ことでもあります。水内さんは、システミックデザインをひとつのディシプリンとしてではなく、多様なアプローチや方法が組み合わさったものとして捉えれば良いのではないか、と語りました。

続けて、Design Rethinkersさんが今夏、トランジションデザインの提唱者であるテリー・アーウィンに行ったインタビューをもとに、システミックデザインの事例を見る際に参考になる考え方が紹介されました。

——トランジションデザインには、どのような事例がありますか?

「問題が厄介になるには数十年、時には数百年を要してきたのです。[…]50ヤード走とマラソンを走るのとでは、まったく違います。[…]誰かが、ランナーが走っていて、50ヤード地点でケーススタディはどこにあるのか?と言うようなものです。

私たちは、プロジェクトを継続できない場合はバトンを渡す方法を学ばなければなりません。[…]そのシステム内にリーダーを育成することが仕事の一部であると信じています。そのリーダーはシステム内に留まり、数十年にわたる移行を継続していくのです。」

「しかし、本当に重要なのは、問題を検討し、解決策を設計し、それを実行して完了するという従来の直線的なアプローチとは異なり、私たちは、移行のサイクルの中でこれを何度も繰り返さなければならないということです。[…]」

つまり、システミックデザインも長きにわたって実験を繰り返すプロセスそのものとして見ていく必要があるのです。この観点に立ち、国連開発計画は、ソリューション(介入策)を導く前に小さなスケールでシステムの反応を探索する「エクスペリメント」の必要性を強調し、英国デザインカウンシルは、現場で実践しながらデザインする(Desinging in Action)重要性を「航海しながら船を作る」という比喩で表しています。

システミックデザイン的な事例の紹介

ここから、本題の事例に入ります。システミックデザインとして着手された事例はヨーロッパを中心に限られているそうですが、「システム全体を包括的に捉えているか」「レベルや規模の異なる複数のシステムどうしの関係に着目しているか」といった観点から、システミックな取り組みと評価できる国内外6つの事例がセレクトされました。

国内(Value Books / B’s行善寺 / 春日台センターセンター)

まず、紫牟田さんから国内の事例が紹介されました。ひとつ目は、3万冊以上の本を回収・再販するネット古書店「Value Books」。「本」というアクターを通して、新たなエコシステムの構築に取り組んでいます。特に面白いのは、古本が新刊に与える影響も考えている点で、古本の売買が出版社や著者に還元されるシステムを構築できれば、より読まれる本が生まれるようになるという「VALUE BOOKS ECOSYSTEM」を掲げ、現状の業界のシステムからのシフトが目指されています。

2つ目の事例は、石川県を拠点に福祉とまちづくりに取り組む「B’s行善寺」です。障害者も高齢者も子どもも健常者も“ごちゃまぜ”の社会というビジョンのもと、地域のハブとなって、様々なシステムをつなぎ合わせたコミュニティ活動が行われています。システムを考えるということは、産業やデジタルについてだけでなく、本質的には私たち人間の生活を考えるということだと語る紫牟田さん。このように福祉を「制度」ではなく「地域のシステム」として位置づけることはシステミックデザインのひとつの視点です。

3つ目の事例は、神奈川県を拠点とする「春日台センターセンター」です。広場に残されたスーパーの跡地を活用した福祉施設で、障害のある子どものデイサービス、寺子屋、コインランドリーなどの複合的な機能が緩やかに組み合わされています。ここでは、住民との対話に加えて「傍観的観察」が重視されているそうです。中学生の「友達との待ち合わせはコンビニだと迷惑がられるから、このコインランドリーでしている」といった反応など、地域のシステムを解像度高く観察しながら、深く関与している点が、システミックデザインならではの事例と言えます。

海外(La Rolita / Street Moves / The Green Belt Movement)

海外事例のひとつ目は、水内さんが注目するコロンビアのボゴダ市のプロジェクト「La Rolita」です。新しいバス路線の運転手の60%を女性にするという介入によって、公共交通機関のアクセスの拡大、グリーン経済における雇用創出、女性の就労機会創出など、様々な関連領域を連携させたシステムシフトを起こそうとしています。市民が女性の社会進出を受け入れるマインドセットに変わりつつある点や、就労定着率を高めるため、勤務時間の見直しや清潔なトイレの整備などの地道な努力に取り組む点も、システミックデザインらしいと評されました。

次に依田さんから、2020年のストックホルムで始まった「Street Moves」が紹介されました。市民との協働で都市のストリートを「共有する場所」に変革しようとするこのプロジェクトでは、自動車中心の道路空間という課題に対してミッション志向のアプローチが取られ、「健康で持続可能なモビリティ」をテーマに、子どもも含めた地域住民や専門家など多様な人たちが理想のストリートを考えています。異なる分野の人々が早期の段階から参加し、多様な視点で包括的にシステム理解に取り組んでいる事例です。

最後の事例は、テリー・アーウィンがインタビューの際に紹介した「The Green Belt Movement」です。開発による森林伐採が進むケニアの農村で、水や薪、食物を確保できなくなってしまった女性たちが、苗木を育てて販売し、収入を得られるようにしながら森林を再生するという取り組みです。対処療法的に水や食料を提供して終わるのではなく、50年近い時間をかけて、森林の再生や女性の労働環境や貧困、独裁政治や部族間抗争による土地の収奪といった様々な問題に取り組んでいます。この運動は、発起人であるワンガリ・マータイ氏が亡くなった後も続いていて、依田さんは、システミックデザインにおいて重要な「バトンを渡していく」例としても示唆的だと語りました。

最後のまとめの場面では、Design Rethinkersの皆さんも、武山教授のトークでも語られていた、システミックデザインが強調する存在論的な側面に辿り着いたとおっしゃっていました。ステークホルダーの自己変容が起き続ける好循環がプロジェクトを発展させていくこと、また、システムをコントロールできるものとして見るのではなく参加者の感情も含めて扱うことなど、様々な事例から得られた学びを確認しトークは締め括られました。

濃密な3本立てのトークが終わり、イベント前半は終了。ここで掴んでいただいたシステミックデザインのマインドセットをもとに、実践編のワークショップに移ります。次回は、午後に行われた各プログラムの模様をご紹介します。