「システミックデザインの実践」ブックトーク前編:システミックデザインの進め方

第4回目となるシデゼミは、『システミックデザインの実践』の著者の一人、クリステル・ファン・アールを招いてのブックトークです。クリステルは、システミックデザインをビジネスと教育の双方で実践するデザイナーであり、この分野をリードするキーパーソンです。今回のトークと質疑応答では、彼女の拠点であるベルギーでの取り組みが紹介され、具体的なケースを通じて、システミックデザインの実践面に接近することができました。

本記事では、前編と後編に分けて当日の主なトピックをレポートします。前編ではシステミックデザインに取り組んだきっかけとプロジェクトの進め方について、後編は本では語られていない具体的な過去の取り組みについてとりあげます。システミックデザインの理解を深めていくためにも、「システミックデザインの実践」を傍らに、ぜひこのレポートを読んでみてください。

シデゼミ Vol. 4|「システミックデザインの実践」ブックトーク〜著者をベルギーから招いて〜

日時|2023年9月8日 (金)19:00 - 20:30

会場|オンライン(zoom)

登壇者|クリステル・ファン・アール(『システミックデザインの実践』共著者)

システミックデザインが生まれるまで

『システミックデザインの実践』は、システミックデザインの方法論について書かれた初めての本で、2012年から開発し始めたシステミックデザインツールキットに基づいています。当時、とある大学から「新しいサービスデザインや公共デザインについて教えるのを手伝ってほしい」と頼まれ、システムをデザインする方法論を探したのですが見つかりませんでした。そこで、サイバネティック思想家の取り組みを参考にすることにしました。そこからの2年間は怒り狂いそうになりながら論文と向き合い続け、ようやくシステミックデザインというひとつの形にまとめることができました。

システミックデザインを引っさげて、2016年のトロントRACカンファレンスに行きました。そこで共著者のピーターと出会って協力し始めるようになり、2021年に彼が「一緒に本を書きましょう」と提案してくれたので、約1年をかけて『システミックデザインの実践』を書き上げました。この本は世界中のデザインスクールで取り上げられているようで、大変嬉しく思っています。

『システミックデザインの実践』の日本語版は、武山政直教授が監訳してくれました。日本語版はどのページを見ても何が書いてあるのかは分からないのですが、デザイン面を見る限りとてもきれいにまとめられているように思います。

ピーターはメキシコのモンテレイ工科大学やカナダのオンタリオ州立芸術大学で教鞭を執っていて、RSDというシステミックデザインのカンファレンスの共同創設者でもあります。私はベルギーでNamahnというデザインファームを経営する傍ら、アントワープ大学で教えてもいます。

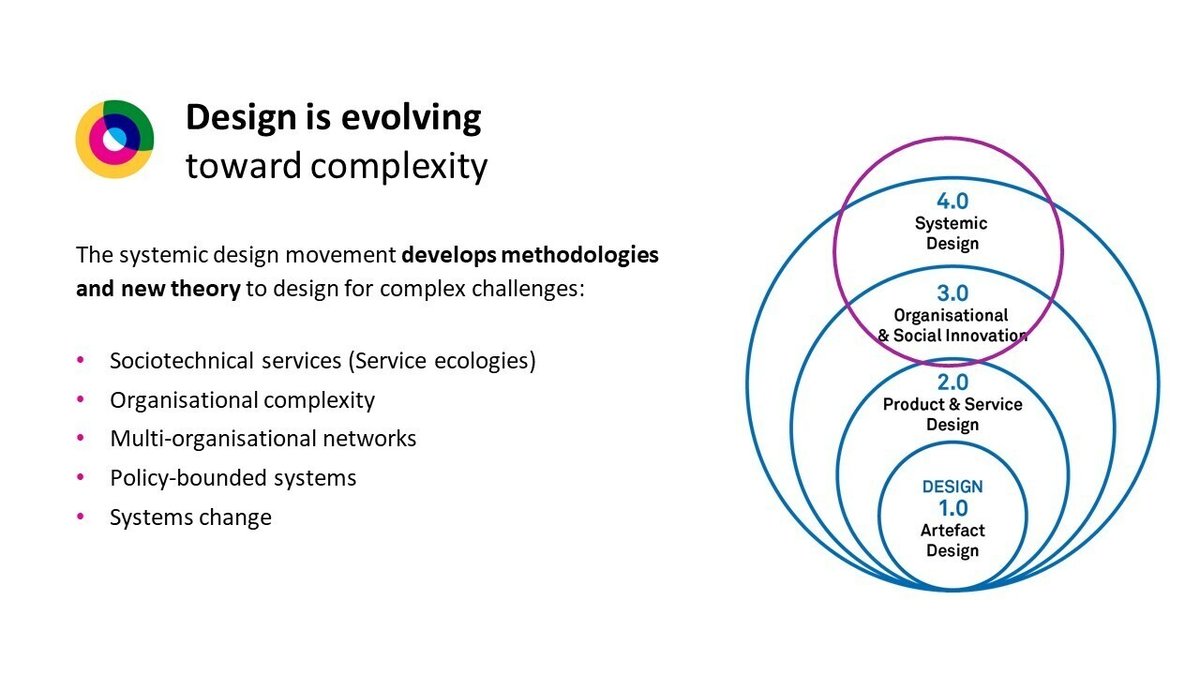

システミックデザインは、全く新しい方法論というわけではありません。この10年の間に世界の学術界やデザイン・エージェンシーの中で発展してきたものです。デザインの領域は、アーティファクトからプロダクトやサービス、組織や社会のデザインと発展してきて、システミックデザインへと至ります。実はこの先に「スピリチュアリティ・デザイン」があるのではないかと思って活動を始めていますが、この話はまたの機会にしましょう。

システミックデザインとは?

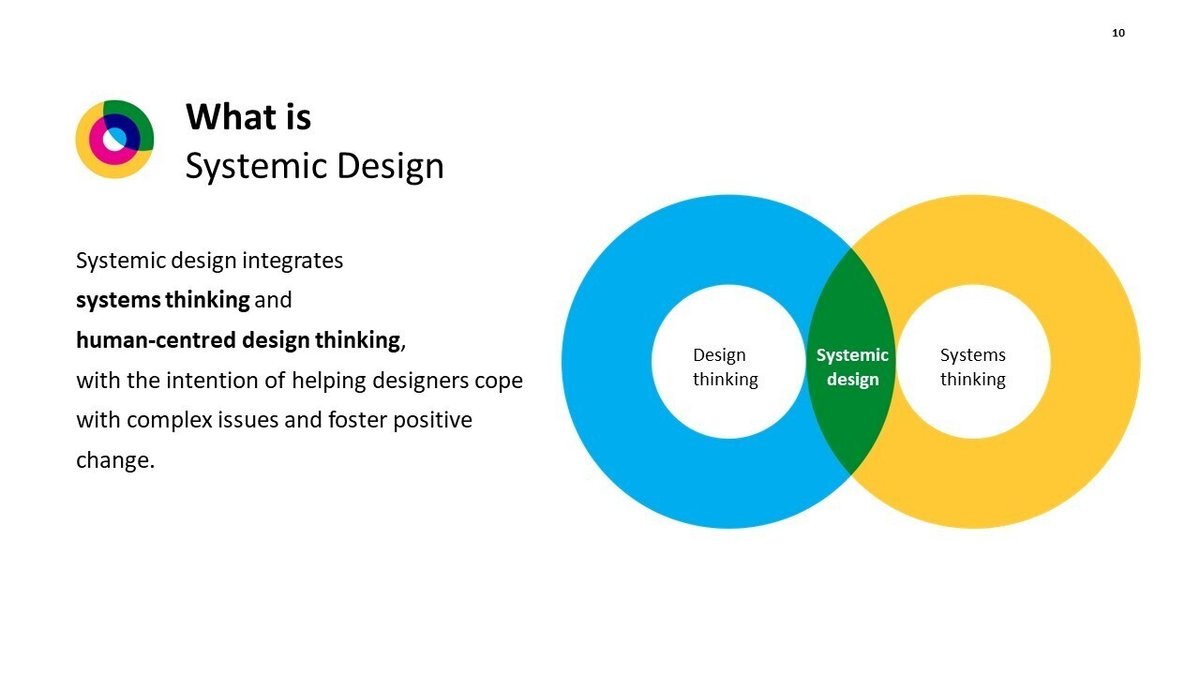

システミックデザインとは、「デザイン思考」と「システム思考」をミックスしたもので、複雑な課題(issues:システミックデザインでは「問題」[problems]とは呼びません)に取り組むデザイナーや組織・社会を助けてくれるものです。デザイン思考は、プロダクトやサービスの部分部分に注目し、問題解決志向のプロセス、人間中心主義、共創的、プロトタイピング、といった特徴を持ってデザインを進行していきます。一方で、システム思考は、部分ではなく全体を見ようとします。人間中心というより地球中心主義で、たくさんのステークホルダーとの対話を通じてシステム全体を次のステージへとトランジションさせていきます。また、システムは常に変化するものなので、「これが最終的な解決策だ」と言うことはできず、システムがより良く進化していくように促し続ける必要があります。

システミックデザインではこれら2つの思考法を結びつけるため、常に「ズームアウト」と「ズームイン」を繰り返すことになります。具体的な話として、デザイナーがコロナ禍にどのように対処していたかを見てみましょう。

従来のデザイナーは、たとえば接触確認アプリや、ソーシャルディスタンスを促す標識、身につけたくなるような美しいマスク、安い人工呼吸器など、プロダクトやサービスをデザインすることでコロナに立ち向かいました。

一方で、システム思考家は「因果ループ図(Causal Loop Diagram)」を描きました。システムを促進したり抑制したりする要因を全て洗い出して、それぞれの関係性をマッピングするのです。多くの矢印とつながっている要素はシステムで多大な影響力を持つ「レバレッジ・ポイント」であり、変化をもたらすために介入すべき潜在的な可能性を持っている部分でもあります。システミックデザインではまずこうしたマッピングを行って「どこがレバレッジ・ポイントだろうか?」と俯瞰的に見渡してみた後に、「具体的に何をするべきだろうか?」と考えていきます。このようにズームアウトとズームインを行ったり来たりするのが特徴となっています。

では、なぜシステミックデザインというメソッドが必要なのでしょうか? それは世界がますます複雑化して、私たちが、今までのやり方では解決できない大きな課題群にいたるところで直面しているからです。従来の問題解決方法はデカルト的な考え方に基づいています。問題を細かく分割してそれぞれの部分に対処しようとします。しかし複雑な課題を前に、そのやり方は役に立ちません。なぜなら、全ての部分は互いに関係し合っているからです。こうした関係性に目を向けなければ、複雑な課題を解決することはできないのです。このような理由から、世界の複雑さを理解しながらデザインしていくことを助けるためにシステミックデザインツールキットをつくり、『システミックデザインの実践』を著しました。

またシステミックデザインでは、従来のデザイン以上に共創的であることも重要なポイントです。部屋に閉じこもって「これが問題でこれが解決策だ」と言うだけではなく、直接システムを構成している人々とつながり、共創する必要があります。私のように200以上の論文を読むのは大変です。システミックデザインツールキットを使うことで、誰でも簡単にシステミックデザインのエッセンスを理解することができるでしょう。また、これまでとは異なる視点や考え方を得るきっかけにもなると思います。これらのツールは、正しい方向性で考えたり人々に対話を促したりするためのアーティファクトなのです。

対話は「ラボ」という非常に安全なスペースから始め、デザイナーとクライアントで何を話し合うのかを確認することから始まります。次に、専門家や他の社内メンバーを集めた「スタジオ」に広げていきます。さらに、システムに影響を与えたり与えられたりしているステークホルダーを招く「アリーナ」へと広げ、最後はどうすれば課題を解決できるのか具体的なアイデアを携えて一般の人々や政治家などに呼び掛ける「アゴラ」へと移ります。このプロセスを経ることで、現在のシステムから未来のシステムへと移行させていく糸口を発見します。

システミックデザインの7つのステージ

システミックデザインは、システム思考的なステージとデザイン思考的なステージの7つのステージから構成され、両者を行き来するようになっています。この7つの中心に位置するのは、4つ目の「望ましい未来を思い描く」ステージです。これより前のステージは現状を理解するためのもので、この後は望ましい未来に至るまでのステージです。

Stage 1

1つ目のステージは「システムのフレーミングを行う」です。全てのものはつながり合っていますが、プロジェクトを進める時に地球すべての領域や全宇宙を把握することは不可能です。そのため、このステージでは最初の境界を決めなければなりません。「何の課題に取り組むのか?」「現在や未来のステークホルダーは誰なのか?」を定義していくのです。また、「現れつつある主導権(emerging initiatives)」も大変重要です。望ましい未来の方向性がまだ見えていなかったり、独裁者のような人が変化を望んでいない場合は、システミックデザインを始めるべきではありません。

Stage 2

2つ目のステージは「システムの声を聴く」です。従来のデザインと同様に、外に出てシステムの影響を受けている人々と話しに行きます。大事なのは、異なる視点を理解することです。なぜなら、特定の選ばれた視点からだけでなく、全ての視点から課題に対処したいからです。また、現状の取り組みに寄与している全ての要因を理解しようともします。これらの要因のせいで現象がエスカレートしているのか、それとも行き詰まっているのかを情報収集し、次のステージでのマッピングに活かします。

Stage 3

3つ目のステージは「システムを理解する」です。個人的には、因果ループ図が気に入っています。というのも、この図解は魔法のようで、自分では気づけないことに気づかせてくれるツールだからです。もちろん、他のマッピング手法でも構いません。システムにおいて介入ができるスイートスポットであるレバレッジ・ポイントを見つけていきます。

Stage 4

4つ目のステージは「望ましい未来を思い描く」です。共通するビジョンを皆で生み出しながら、創り出したい価値を明確にしていきます。個人、組織、生態系、社会、経済、心理学など多様な視点から考えましょう。ここで明らかにした価値が実現しているかどうかを、以降のステージで確認していくことになります。もちろん、プロジェクトの時間軸次第ではありますが、後のステージで考える介入策がシステムの変化に対応可能なものになるように、起こりうる未来の想定もしておきます。

Stage 5

5つ目のステージは「可能性のあるスペースを探索する」です。ようやく解決策を考えられるステージなので、デザイナーはハッピーに感じるかもしれませんね。多様な介入策を可視化しながら、システムの多様性やパラドックスを扱います。デザイナーとしては有形無形のアーティファクトでシステムの変化をサポートします。組織変革が必要な場合もあるでしょう。しかし、その責任はデザイナーではなくクライアント自身にあり、クライアントが自らシステムを変化させていくのだとも伝えましょう。

Stage 6

6つ目のステージは「変革のプロセスをプランニングする」です。システムという外部の変化に対して準備をするためには、組織内部の変化も必要になってきます。組織のガバナンス構造を再考することも必要になるでしょう。

Stage 7

最後の7つ目のステージは「移行を促進する」です。すでに向かうべき未来を思い描き、後は実践するだけという状況です。まずは安全な場所からスモールスタートし、現在のシステムに取って代わるように少しずつスケールさせていきます。

おわりに:コミュニティメンバー募集中

ブックトークの前編は以上となります。後編では、具体的な事例を通して、どのようにプロジェクトが組成され、メソッドがどのように活かされるのかが語られます。

■ お問い合わせ

ACTANTでは、興隆しつつあるシステミックデザインというアプローチを、日本の文化やビジネスシーンに合わせて改良しつつ、普及・実践する活動を進めています。「システミックデザインを自組織に取り入れてみたい」「システミックデザインを試してみたい」というお問い合わせも受け付けています。以下のフォームよりご連絡ください。

■ 情報発信

システミックデザインに関する研究開発のプロセスやアウトプットはnoteで発信しています。今後の活動にも、引き続きご注目ください。

■ コミュニティ

対話や議論、細々とした情報共有はDiscordで行っています。興味のある方は是非ご参加ください。複雑すぎる問題群に立ち向かうためのデザインとはどういうものかを、一緒に実践していきましょう!