【クラウドサイン】レビューワークショップで発見、コミュニケーションデザインチームの良さ

皆さま、初めまして。今年8月からクラウドサイン・コミュニケーションデザインチームの一員となった、いーはんと申します。

今回は私がチーム内で特に印象的だった取り組みの一つ、「レビューワークショップ」について振り返り、今のチームについて思ったことも含めて書き留めました✍️

レビューワークショップとは

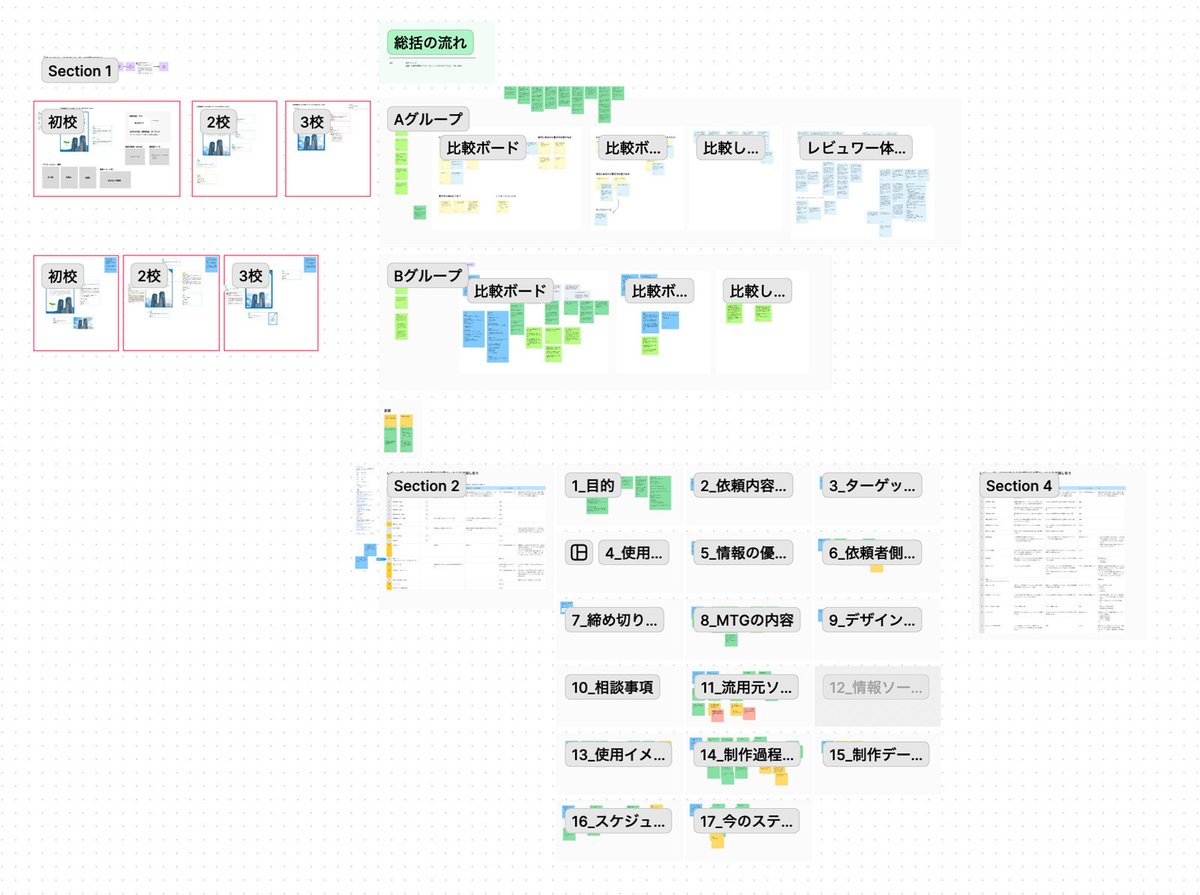

レビューワークショップ(以後、WS)は8月から9月初旬までの約1ヶ月間、全4回で実施。デザインチーム10名の内、リードデザイナー+マネージャーの3名によって企画されました。

WS全4回はこんな内容でした。

初回(30分) A・Bチームに分かれ、レビューボードに必要なもの&レビューを依頼側の視点で考える

第2回(30分) 相手チームのレビューボードを比較、レビューをする側の視点でディスカッション

第3回(1時間) 総括(前半) 両チームでディスカッション、感想、ボードで必要なものを話し合う

最終回(1時間) 総括(後半) 引き続き、ボードで必要なものを話し合う

まず企画したメンバー3名が全体指揮を取り、他メンバーはAグループ・Bグループに振り分けられ、私はBグループへ。

WSでは、普段チームが案件で使用するレビューボードが用意されていました。当時チームに入ったばかりの私は、ここで初めてその存在に触れて、このWSを通じてどのように使うのか知っていくことになります。

デザインレビューに必須、レビューボードとは

デザインチームのデザインレビューは、figmaで作られたレビューボード上で行います。 そのレビューボードが具体的にどのようなものかご説明すると…

案件が発生したらfigmaで管理できるようテンプレートが用意されていて、その中にレビューボードがある

基本的にデザイン制作物の初稿〜完成まで、レビューボードにまとめる

場合によってはデザインの叩き台やボツ案も並べ、制作過程を追うことができる

テンプレートには、レビューボードの他、レビュールールを確認したり、ミーティングメモができるようページが整理されている

レビューボードにあると良い要素って、何だろう

WSの初回と第2回では、A・Bチームに分かれ、デザインレビューされる/する立場となり、レビューボードに記載すべき要素を洗い出しました。

デザインの使用用途

打ち合わせから変更点(デザイナーの意図)

打ち合わせの経緯と、担当者が見せたい優先順位

スケジュール

初稿、2稿、3稿で必要な要素は変わるのか など…

私はチームに入って間もなかったこともあり、初回WS終了後に同じBチームの人たちに普段どうやってレビューボードが使われているかを教えていただいて、改めて「なるほどそれならああいう要素や、こういう要素も必要かも…?」と後々考え直したり。

また、第2回ではAチームで挙がった各要素と比較・検討し、気づきを得る事ができました。

要素は少なすぎると、レビューする側が確認する手間が増えるかも

しかし、多すぎてもノイズになる可能性がある

案件によって、必要な要素は変わってきそう

両チームで挙がった要素でも、絶対に欠かせない要素もありそう

そして総括となる第3回から、A・B両チーム合同でお互いのレビューボードの要素について質疑応答。また、参加者全員でこれまでのWSを感想を共有しました。

ディスカッションで、言葉の意味を再定義する

その後、いよいよこのWSで一番盛り上がった(と思われる)瞬間がやってきます。それはボードをリニューアルする事が決まり、「レビューボードにどんな要素が必要か」をチーム全員で話し合った時でした。

両チームで挙がった様々な要素が項目として表に落とし込まれ、「両チームで挙がったもの」「レビューする際に必要な理由」「情報資産として必要な理由」をメンバーそれぞれが考えることに。

そして項目の一番目に挙がったものに対して、各々意見を述べていく中、あるメンバーが問いかけました。

「この言葉の意味って、こういう意味で合っていますか」

その項目に挙がっていた言葉とは「目的」でした。デザインの目的として話をしているのか、それとも案件の目的として…?確かに、「何の目的か」によって、内容も変わってきます。改めて「目的」とは何なのか。皆で言葉の意味を深掘りする瞬間がありました。

最終的に「デザインの目的」であれば、別の項目「デザインの意図」に集約できるという事で、ここでは「案件の目的」として考えていくこととなりました。この一連の流れを受けて、あえてここで言葉の意味を確認していくことは大切だな、と感じました。

私が以前観た映画で「Lost in Translation」という、ソフィア・コッポラ監督の作品があります。第76回アカデミー賞脚本賞などあらゆる賞で評価され、きっと観た方もいらっしゃるかもしれません。作品名「Lost in Translation」は日本語で訳すと「翻訳で失われる」となり、これがストーリーの随所で感じられる内容となっています。主人公のアメリカ人が日本に訪れ、本来あったはずの言葉の意味が翻訳によって失われている事に気づきます。また、同じ言語を喋る者同士でも、あらゆる要因から意思疎通がうまくいかない、そんな状況をユーモラスに描いています。

この映画を見ると、言葉にすること、そしてそれを同じ意味として捉えていくことって普段何気なくやっているようでいて、奥が深いな、と改めて考えさせられます。言葉の受け取り方によってすれ違いが生じることもあるので、最終的に齟齬が起きないようにはどうするか、を考えると、やはり対話で意味を突き詰めていくに尽きると思います。

今回のWSでは、考える時に言葉の意味を何となく受け止めるのではなく、きちんと噛み砕き、相手と理解し合えているかを大事にする姿勢を感じました。そして改めてメンバー同士の対話によって認識を合わせて、レビューボードに載せる情報の精度を高めることで、よりお互いにとってわかりやすいコミュニケーションを取っていこうと感じられる、そんな前向きなWSだと思いました。

レビューWS以外でも実感したチームの良さ

今回のレビューWS終了後、ボードは無事リニューアルされました。新たなボードは以前よりもすっきり整理されていて、何よりレビューする時に必要な要素について悩む時間が減りそうです。🎉

またコミュニケーションデザインチームは、もし悩むことがあっても、問題を共有しやすかったり、「こうしたらどう?」という提案をし合える時間があります。些細なことでも考え抜く姿勢で取り組み、しっかりと相互理解した上で情報伝達していく、それがコミュニケーションデザインチームの良さだと私は感じています。

チームに加わって早二ヶ月が経ちますが、直向きなメンバーの姿を見て、私も刺激を受け、少しずつ変化を感じています。何より、そんなチームの一員になれたことを嬉しく思っています。

最後までお読みいただきありがとうございました!