私論「フランシス・ベーコンという生成器」

はじめまして。今回noteの執筆を担当する岸裕真です。

今回のnoteでは、僕がいま注目しているフランシス・ベーコンと、当時彼の周辺にあったイメージにまつわるテクノロジーについて簡単なコラムをご紹介できればと思います。

でも、一体なぜいまフランシス・ベーコンなのでしょうか。

ベーコンは独特なうねる肉体の絵画表現により、ピカソと並び20世紀の重要なアーティストとして知られています。

当時のアートシーンが抽象表現主義に沸き立つ中、独自の視点で具体表現主義的な絵画表現を追求していった彼の根底には、当時「絵画を殺した」写真というテクノロジーの存在がありました。

特異な表現によって絵画史を更新したベーコンが、どのように写真に対面していたかを考察することで、これからのテクノロジーとアートの関係性を探ることができたら。そんな思いで執筆しています。

それではまずベーコン自身について書いていこうと思います。

フランシス・ベーコンについて

ベーコンは日本でもよく知られている画家です。2021年には渋谷の松濤美術館などで展示が行われたので、記憶に新しい方も多いかもしれません。

ベーコンは第一次世界大戦の始まる1909年にアイルランドのダブリンで生を授かり、その後はロンドン、ベルリン、パリを転々としながら制作を続けました。そして冷戦終結後の1992年、マドリードを旅行中に持病の喘息を悪くし、そのまま旅先の民間病院でその人生に幕を下ろします。彼のハードコアな人生については語り出すとキリがないので、もっと詳しく知りたい方は書籍や映画をどうぞ。

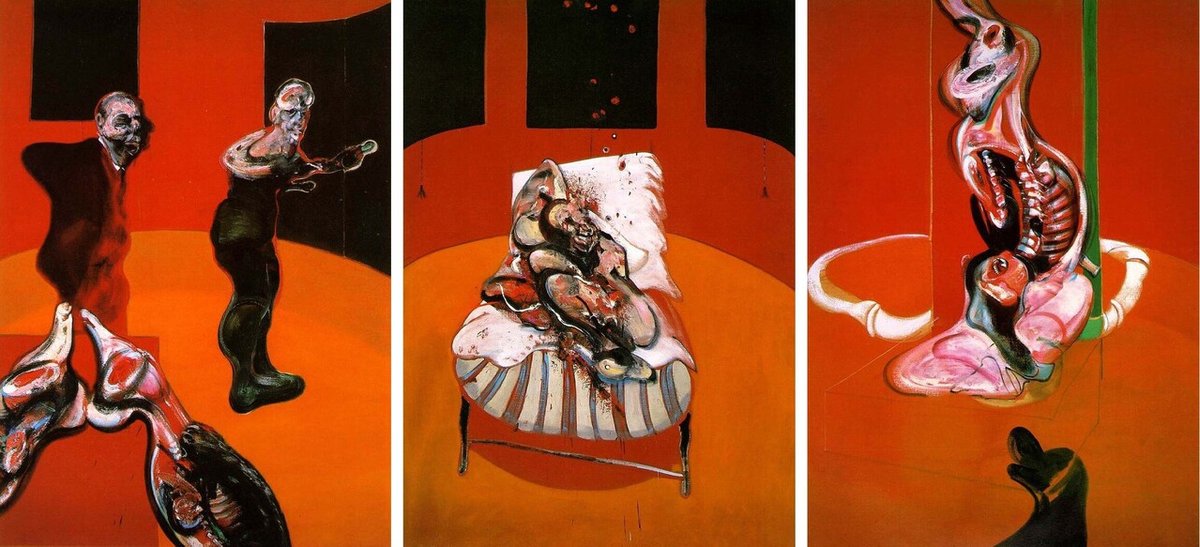

ベーコンの描く絵はその特異な肉体表現と、身体の内側から溢れ出る叫びの表現で広く知られています。

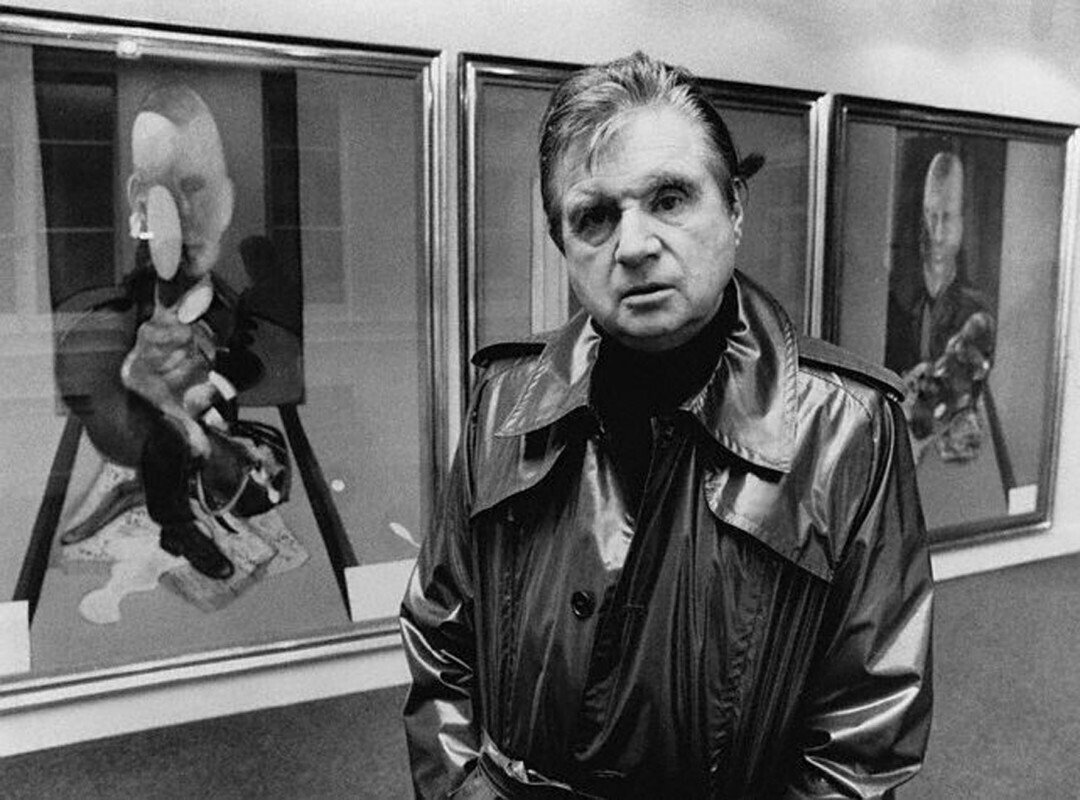

フランシス・ベーコン

《磔刑図のための三習作》1962

The Solomon R. Guggenheim Museum, New York

有名な作品ではベラスケスの肖像画をもとに制作された《ベラスケス『教皇インノケンティウス10世の肖像』に基づく習作》(1953)があります。全体に漂う不吉でインパクトのある印象が鑑賞者に強く揺さぶりをかけてくる名作です。

(余談ですが、後年ベーコンはベラスケスの作品はそれで完璧なのに自分で描くなんて馬鹿なことをしたと後悔しているようです。*1)

フランシス・ベーコン

《ベラスケス『教皇インノケンティウス10世の肖像』に基づく習作》1953

ここでひとつ、この教皇の絵について興味深い事実があります。

ベラスケスの教皇像はベーコンを強く惹きつけた作品でした。

「これ(ベラスケスの教皇像)は世界中で一番偉大な絵だと常々思っていたし、一目惚れだった。」ベーコンも実際発言しています。

にも関わらず、オリジナルの絵がすぐ近くにある状況にあってもなおベーコンはそのオリジナルを直接見ることは一度もなかったという点です。*2

ベラスケス《インノケンティウス10世の肖像》, 1650

ベーコンはベラスケスの絵画を図録や複製画を通じてのみ知っていました。有名な逸話で、図録で色落ちしたものをベーコンはオリジナルの色合いと勘違いしていたため、ベーコンの描く教皇は肩掛けの色がオリジナルより暗くなっています。

ここで一点留意したいのが、ベーコンは決して出不精な性質ではなかったという点です。むしろ彼は名画を鑑賞するために足繁く美術館に出向いては、美術作品を観察する人間でした。

彼は写真を通じて、絵画をどう見ていたのでしょう。

そしてどのようにその特異な表現をキャンバスに受肉させていたのでしょうか。

※ちなみにベーコンの絵画は、カルト映画の帝王デヴィッド・リンチの作品にも大きな影響を与えたことで知られています。*3

※そしてよく混同されやすいエリザベス朝の同姓同名の哲学者のフランシス・ベーコンとは父方の遠い血縁関係にあります。*4

ベーコンとカメラについて

ベーコンは生前親しい限られた人物しかアトリエに招かなかったそうです。*5

死後明かされた彼のアトリエは、猥雑で混沌とした場所だったと言われています。ベーコンは自らの作品の市場価値が高騰していっても、制作場所を移さなかったことで知られています。ロンドンのサウス・ケンジントンのアトリエは、ベーコンが1961年に住んで以来没する1992年まで使用され続けました。そしてそこには大量の雑誌の切り抜きや、図版付きの美術書、自然科学の専門書が膨大な量で累積されていたといいます。

《リース・ミューズ7番地にあったフランシス・ベーコンのアトリエ》〔1998年撮影〕 Francis Bacon's 7reece Mews Studio,London 1998 Photograph by Perry Ogden ⒸThe Estate of Francis Bacon.All rights reserved.DACS 2012 Z0012

彼の死後、ベーコンはこういった大量の写真から作品制作のヒントを得ていたことが明らかになりました。

画家とカメラとは切り離せない存在です。有名な話をつまむと、(現在修復作品が物議を醸している)フェルメールは早い段階からカメラ・オブスキュラと呼ばれるカメラの祖先のようなテクノロジーを用いて、より正確なポートレイトの制作をおこなっていました。

また時代が進むにつれ、カメラにより写実主義のような世界をいかにありのままに描くかという一つのナラティブが終焉を迎え、印象派をはじめとした新たな絵画様式が誕生していきました。

そんな流れから当時、ジャクソン・ポロックやウィレム・デ・クーニングといったスター作家の活躍目まぐるしかった抽象表現主義がアートシーンでは盛り上がりを見せますが、時代遅れとされていた具象表現にこだわり続けたベーコンは、写真を通じて世界をどのように見ていたのでしょう。

ひとつ、ベーコンの言葉を引きます。

「私は自分をイメージを作る人間だと思っている。イメージは描画行為の美しさより重要だ。幸運なことに、イメージはまるで私に手渡されたかのように、不意に閃くのだ。私は常に、自分のことをそれほど画家だとは思っておらず、むしろ偶然の出来事やチャンスをとらえるための媒体だと感じている。私は自分に生まれつき才能があると思っていない。私はただ感受性が強いのだと思う。」− フランシス・ベーコン

彼の言葉を読むと、彼自身が自分を一種のメディアとして捉えていたことがわかります。何かの入力があり、そしてそれをイメージを生成する作業こそ、彼が仕事として担っていた部分だったのです。

ベーコンの書籍を複数出版しているルイジ・フィカッチによる、ベーコンの写真観の解説をさらに参照してみます。

「ベーコンは写真によって得られたイメージについて、芸術的絵画とは比較にならないほど単純で表面的だと感じている。(中略)写真はコンテクストから引き離されており、例えば芸術的絵画の純粋に形式的な意味といった新しいものを、自らの原点を全面的に否定することなく、はるかに柔軟に受け入れるのである。」− ルイジ・フィカッチ

つまりは、(ある程度の簡略化を許した上で言うならば、)ベーコンは現実に編み込まれたイメージを、カメラを用い写真というメディアを経由することで、独立したベーコン自身に入力可能な独自の変換ベクトルに置換していたと言えます。

ベーコンは制作において、自身を特異なジェネレーター(イメージ生成器)として認識した上で、世界を写真を通じてコンテクストから分離して学習し、そして特異なイメージをキャンバスへ転写していたのではないでしょうか。

ベーコンとAIについて

ベーコンは1992年に喘息を悪化させて亡くなりました。彼がもたらした絵画表現は、その後イギリスを中心にアートシーンに多大な影響をもたらしました。彼のアートシーンへの影響は非常に多くの議論がありますが、ここではテクノロジーへ視点を回帰して今これからの表現について考えてみることにします。

ここでGANというイメージ生成のAIを紹介します。

GAN (Generative Adversarial Networks, 敵対型生成ネットワーク)は2019年ごろから機械学習系のカンファレンスでも話題に上がることが多くなった手法です。

大量の学習データセットを学び、似たイメージを描画しようと試行錯誤するジェネレーター(生成器)と、それを取り締まるディスクリミネーター(識別器)を互いに競わせることで精度の高いイメージ生成を目指す技術です。

ジェネレーターとディスクリミネーターは一つの評価関数を共有しており、その関数の値が好ましい方向に収束するように演算が進んでいきます。興味深いのは、人の判別ではなく、あくまでジェネレーターとディスクリミネーターの間の評価関数が指数になるので、人の判断やステレオタイプを時に大きく外れた結果が生成されることです。

このGANを使い、人の持つ暗黙的なルールを外れたポートレイトの制作を一点、拙作から紹介させてください。2019年に制作した作品です。

岸裕真《The Brides (devised and Rebuilt)》, 2019

岸裕真《The Brides (devised and Rebuilt)》よりキャプチャ, 2019

当時この作品をある展示に出展した際に、ベーコンのポートレイトのようだと感想をいただくことがありました。

当時は偶然の一致かなと思っていたのですが、前章のような考察を経由すると、あながち偶然とは言い切れないかもしれません。

つまりは、これが今回の肝ですが、ベーコンは当時絵画を製作するにあたって、一種の特異なジェネレーターとして機能していたのではないでしょうか。

GANというテクノロジーも学習データセットは写真です。

そしてそれは元の世界の文脈と関係なく、単なる数字の行列として処理されます。

ベーコンは自ら写真を通して従来のルールから視線を解放し、私たち一般的な感覚とはずれた環境下で絵画表現を生成していたのではないでしょうか。

そしてそれは奇しくも、ヒトのイメージ認知機能について論理的に解明しようとする機械学習の分野で開発されたGANの生成器と似た機能を獲得していたのかもしれません。

そう考えるとより一層ベーコンの築き上げたテクノロジー観の強度に感嘆せざるを得ません。絵画教育を一切受けていない彼が、写真をいうものを通じてアートシーンの流行に目を曇らせることなく、多数のイメージを自分を媒介させながら製作して行ったその仕事は、やはり時代を越える美しさを携えていたのだと改めて思いました。ベーコンすごいなあ。

結びに

テクノロジーとアートのこれからの関係性を探るため、フランシス・ベーコンの持っていたテクノロジー感について文献を踏まえながら考察を展開しました。

巨匠が人生をかけて積み上げた独自の世界観に若輩者の自分が一階の記事で迫ろうとすること自体無謀ではありましたが、ここまで読んでくださった方が何かヒントになるものを得てくださっていれば幸いです。

ちなみに、ベーコンに多大なる影響を受けたイギリス人作家にダミアン・ハーストがいます。鮫や牛をぶった斬った豪快なコンセプチュアル・アートで有名な彼ですが、彼は10代の頃からベーコンの絵に魅了され、ベーコンの通ったパブにも足繁くかようベーコンフリークでした。*6

そんなダミアン・ハーストの新作展示が現在(2022/04/07)六本木の新国立美術館で開催中です。有名なホルマリン漬けの作品はなく、手書きの桜のペインティングのみで構成された内容で、僕も初日に行ってとても楽しみました。ベーコンの絵画とは全く違う印象ですが、もし興味があればぜひご覧になってはいかがでしょうか。

(ちなみに余談ですがこれまた巨匠の現代アーティストのデヴィッド・ホックニーが、ハーストのような作品制作を発注するようなスタイルを英誌ラジオ・タイムズでディスる騒動がありました。*7 それに対して、今回の桜の展示はハースト一人が自らの手で作品を仕上げている点で、やり返してやったぜ的な意味もあるんでしょうか)

最後に、僕が好きなベーコンの一言を添えて今回の記事を終わりにしたいと思います。ここまで読んでくださりありがとうございました。

"偉大な芸術とは常に、事実と呼ばれるものや、自らの存在について我々が知ることを束ね、新たに発明するための術であり、そのような事実が年月をかけて纏ったベールを剥ぎ取る方法である。" - フランシス・ベーコン

岸 裕真 Yuma Kishi

Artist / Creative Technologist

Deep Learningを用いたビジュアルコミュニケーションや、デジタルネイティブをターゲットとしたプランニングに携わる。東京藝大に在籍しながら、アートとテクノロジーの掛け合わせで新しい価値観を提示するアーティストとして活躍。

参考・出典

*1 バリー・ジュール(2021), フランシス・ベーコン バリー・ジュール・コレクションによる, 求龍堂

*2 デイヴィッド・シルヴェスター(2010), 回想 フランシス・ベイコン, 書肆半日閑

*3 滝本誠(1992), 世紀末独身者の倒錯と狂熱(美術手帖1992年9月号), 美術出版社

*4 杉本博司(2013), フランシス・ベーコン 神妙なるズレ(美術手帖2013年3月号), 美術出版社

*5 ルイジ・フィカッチ(2003), ベーコン, TASCHEN

*6 伊東豊子(2013), ベーコンからハーストへの系譜(美術手帖2013年3月号), 美術出版社

*7 BBC News (2012) , David Hockney denies criticising Damien Hirst, https://www.bbc.com/news/entertainment-arts-16459643

こんにちは!Dentsu Lab Tokyoです。Dentsu Lab Tokyoは、研究・企画・開発が一体となったクリエーティブのR&D組織です。メンバーはコピーライター、プランナー、アートディレクター、テクノロジスト、映像ディレクターなど、さまざまな職能をもった人たちです。日々自主開発からクライアントワークまで、幅広い領域のプロジェクトに取り組んでいます。是非サイトにもお越しいただき、私たちの活動に触れていただけると幸いです。

このnoteでは、Dentsu Lab Tokyoのメンバーのご紹介、制作の裏話、イベントのレポートなどをお届けできればと思っています。

今回は個性豊かなメンバーが、興味があることや好きなことを執筆する連載をお送りしています。多種多様な集団の頭の中を、ちょっと覗いてみてください!

---------