なぜ私のランプデッキだけがTop 8に残れたのか? ~蒼紅杯(ダスクモーン)で最大勢力だったランプデッキ~

自己紹介

初めまして、電撃大根 (Dengekidaikon@MTG)と申します。

これがnoteの初投稿となります。

ローウィン~ミラディンの傷跡でカジュアルに遊んでおり、昨年末にアリーナで復帰しました。現在はアリーナでスタンダードと、紙でドラフトを楽しんでおり、統率者のカードを集めている途中です。

2024/09/29開催の蒼紅杯(ダスクモーン)において、メタゲームとしては最大勢力(17.5%)だったランプデッキですが、光栄なことにTop 8に残ったのは私のみでした。

自身の今後のレベルアップと、ランプデッキ愛好者に対して参考になればと思い、初めてnoteを書いてみることにしました。

スイスドロー7戦で版図ランプには3度当たりましたが、全てに勝利して決勝SEに進むことができました。版図ランプとの全試合でアトラクサを2〜3回唱えられており、それを乗り越えての勝利となります。

1戦目:版図ランプ - 〇×〇

2戦目:エスパーメンター - ××

3戦目:アゾリウスメンター - 〇〇

4戦目:イゼットコントロール - 〇〇

5戦目:版図ランプ - ×〇〇

6戦目:版図ランプ - 〇×〇

7戦目:スプリッターコンボ - 〇〇

決勝に2人残ったグルール果敢に当たらなかった、という理由もあるかもしれませんが、ランプ同士のマッチが多かったであろうスイスを乗り越えたことは事実です。

どの様な考えてランプデッキを組んだのか、他とどう違ったのかという観点で、蒼紅杯の参戦記を書きたいと思います。

デッキ内容の紹介

最大勢力(17.5%)であった版図ランプのテンプレ構成とは異なり、緑白をメインカラーに赤をタッチした構成となっております。

赤いカードはメインサイド合わせて《ウラブラスクの溶鉱炉/Urabrask's Forge》の1種類4枚のみでした。

《偉大なる統一者、アトラクサ/Atraxa, Grand Unifier》は1枚も採用していません。

デッキ構築方針

《ホーントウッドの大主/Overlord of the Hauntwoods》が強いことは、カード公開時から認識されていました。それにより、版図ランプが多いことはわかっていたので、版図ランプに対して勝てる構成を目指しました。

ランプ同士の対戦では《豆の木をのぼれ/Up the Beanstalk》を多く引けたが勝つ、つまり手数勝負となることが多く、従来の版図ランプよりもドローを意識した構成になっています。それが《世話人の才能/Caretaker's Talent》の採用理由です。

2種7枚のドローエンジンにより、後半の息切れ回避と、大型スペル合戦を制すのが目的です。

実際の版図ランプに対する負け試合では、ドローエンジンを引けずに手札枚数差で負けたのが2試合ありました。(7枚も採用してるのに。。。)

キーカード 1枚目

1枚目のキーカードは《ウラブラスクの溶鉱炉/Urabrask's Forge》です。版図ランプに対して以下の理由で強いということで、赤をタッチしてまで採用しました。

動き出しの遅いランプ相手には、3〜4T目に置けると大きなダメージソースになること

相手の《力線の束縛/Leyline Binding》のターゲットが増やせること

《世話人の才能/Caretaker's Talent》のLv.3と組み合わせるとクロックが高く、トークンが速攻を持っているので奇襲性もあること

実際、溶鉱炉を早期に置けた試合では、相手への与ダメージに大きく貢献してくれました。除去された時には既に、《ミストムーアの大主/Overlord of the Mistmoors》から出るの昆虫トークンの範囲内という試合が多かったです。《世話人の才能/Caretaker's Talent》との相性は前環境から証明されておりますが、対版図ランプという意味では、太陽降下に引っかからないというのは非常に大きな利点になっています。

版図ランプ以外に対しても非常に有効なカードだと思っています。

1度置けば、後は大目に採用した除去を連打するだけで勝てるのが魅力です。

ソーサリータイミングでのアクションが多いことから、ディミーアミッドレンジが厳しいと思っていました。着地すれば、青黒では触りにくく、最後まで殴り勝ってくれるのがこのカードの魅力です。

キーカード 2枚目

2枚目のキーカードは《世話人の才能/Caretaker's Talent》です。

先述の通り、《豆の木をのぼれ/Up the Beanstalk》に続く2枚目のドローエンジンとしての採用ですが、多くの役割があります。

ドローエンジン

トークン強化

マナ加速

ドローエンジンとして

1.は言うまでもありません、版図ランプに勝てた理由の一つです。

2T目に豆の木→3T目に緑大主兆候キャストでドロー誘発は非常に強い動きですが、

3T目に世話人の才能→4T目に白大主兆候キャストでトークン生成からのドロー誘発、というルートが取れるのもこのデッキの強みです。

トークン強化として

Lv. 3の+2/+2修正です。

《ミストムーアの大主/Overlord of the Mistmoors》から出る昆虫トークンが4/3飛行になるのが強く、相手のライフ計算を狂わすことができます。

終盤に《ウラブラスクの溶鉱炉/Urabrask's Forge》を手札に構えていれば、速攻3/3での奇襲が可能です。《太陽降下/Sunfall》で盤面を流し、溶鉱炉を2枚キャストし、6点パンチで勝利した試合もありました。

マナ加速として

《ホーントウッドの大主/Overlord of the Hauntwoods》から出た偏在地トークンを対象に行います。3T目に緑大主→4T目に世話人の才能→レベルアップ、という動きを取ることで、アンタップ状態の偏在地トークンが出ます。

(4T目も土地が置けていれば)浮いた2マナで、《力線の束縛/Leyline Binding》を構えるも良し、《豆の木をのぼれ/Up the Beanstalk》を置くも良し、サイドから入れた《悪魔祓い/Exorcise》で相手のエンチャントを割るも良しです。

相手のアトラクサに対して

《偉大なる統一者、アトラクサ/Atraxa, Grand Unifier》の強さは言うまでもありません。しかし、除去耐性が無いのはフィニッシャーとしては痛い部分です。先述の通り、版図ランプに対してはドロー差で勝つ構成にしておりますので、着地誘発による手札補充を気にせず、着地後に処理する方針を目指しました。

《力線の束縛/Leyline Binding》

《失せろ/Get Lost》

《太陽降下/Sunfall》

が対アトラクサのスペルとなります。

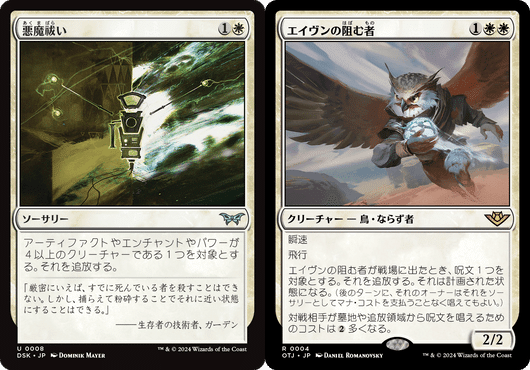

サイド後は、相手がカウンターを入れてくることに備えて対策カードを増やします。具体的には、《悪魔祓い/Exorcise》と《エイヴンの阻む者/Aven Interrupter》を追加します。

《悪魔祓い/Exorcise》

2マナの追放除去です。

《偉大なる統一者、アトラクサ/Atraxa, Grand Unifier》自身を追放できることに加えて、《力線の束縛/Leyline Binding》や大主サイクルに対しても有効で、腐る場面が非常に少ないです。

メイン戦では、こちらの《力線の束縛/Leyline Binding》は4枚しかなく、打つ対象をよく考える必要がありますが、サイドから《悪魔祓い/Exorcise》を追加した後は、力線8枚体制ともいえますので、相手のキーカードをどんどん追放しましょう。

《エイヴンの阻む者/Aven Interrupter》

打ち消しではなく呪文バウンスなので、《魂の洞窟/Cavern of Souls》経由でキャストされた《偉大なる統一者、アトラクサ/Atraxa, Grand Unifier》に対しても有効です。

着地を1ターン遅らせるだけなのですが、その1ターンでトークン部隊が殴って勝ち、という盤面では非常に頼りになります。相手の《太陽降下/Sunfall》や《群れの渡り/Herd Migration》に関しても、ターンを稼いでくれる頼もしいカードです。

版図ランプ側からすると、《否認/Negate》や《軽蔑的な一撃/Disdainful Stroke》では対象に取れず、《ティシャーナの潮縛り/Tishana's Tidebinder》でしか止められない嫌なチョイスだったと思います。

4枚サイドに入れていましたが、3枚で十分でした。

サイドボードの選択理由

サイドボードは以下の5種類を採用しています。

実際には《エイヴンの阻む者/Aven Interrupter》と《災厄の痕跡/Calamity's Wake》を最低1枚ずつ削り、赤を含むアグロ対策を積むべきでした。

《悪魔祓い/Exorcise》

対戦した版図ランプの多くは、このカードを不採用だったと思います。

前述の通り、ランプ同士で活躍の機会が多く、大主サイクルや永劫サイクルに強く、腐る場面の少ないカードです。

特に、《嵐を断つ者/Stormsplitter》と《永劫の活力/Enduring Vitality》によるスプリッターコンボに対する最適解と言えるのではないでしょうか。

実際、7戦目の対スプリッターコンボ戦では《悪魔祓い/Exorcise》により《永劫の活力/Enduring Vitality》を追放除去し勝利しました。

《安らかなる眠り/Rest in Peace》

リアニメイト、メンター対策で採用しました。メンターには2度当たったのですが、活躍の機会がなく残念です。神話WCをケチったのですが、ケチらずに《安らかなる眠り/Rest in Peace》を4枚にすべきだったかもしれません。

《災厄の痕跡/Calamity's Wake》

こちらもスプリッターコンボ対策で採用しました。相手のコンボ開始ターンアップキープで唱えることで、コンボ開始を遅らせることが出来ます。

また、リアニメイトも多いと思っていたので追加の墓地対策として採用しています。

《一時的封鎖/Temporary Lockdown》

アグロ対策!

こちらの豆の木も追放してしまうのが難点ですが、このデッキでは《世話人の才能/Caretaker's Talent》も入っているのでそれほど気になりません。

《エイヴンの阻む者/Aven Interrupter》

前述の通り版図ランプのサイドボード要因です。

ランプデッキでは構えるよりもソーサリータイミングの動きを押し付けるほうが強いので、他のマッチアップでは入れませんでした。

改善点・反省点

最序盤を安定させる為、諜報ランドは不採用にしています。

《薮打ち/Bushwhack》《花粉の分析/Analyze the Pollen》のお陰で土地がつまる事もほぼ無く(1戦だけマナスクリューしたが勝利)、ストレスなく試合を進めることが出来ました。

一方で、《花粉の分析/Analyze the Pollen》を1枚増やして《イモデーンの徴募兵/Imodane's Recruiter》を入れたり、赤対策で《エルズペスの強打/Elspeth's Smite》を入れるなど、改善点はあります。

まだまだ見落としているカードもあるでしょうし、特にサイドボードは改善の余地が大きくありそうです。

《ホーントウッドの大主/Overlord of the Hauntwoods》のカードパワーは間違いなく、今後も《力線の束縛/Leyline Binding》とセットで長く見かけることになると思います。

《ウラブラスクの溶鉱炉/Urabrask's Forge》を抜いて《人参ケーキ/Carrot Cake》や《忠義の徳目/Virtue of Loyalty》を追加することで、よりトークンに寄せた構築にするのも強いと思います。緑白2色でも十分に強く、安定性が増すでしょう。

《魂の洞窟/Cavern of Souls》でアバター指定すれば、大主サイクルの色には困りませんので、

《ミストムーアの大主/Overlord of the Mistmoors》

《ホーントウッドの大主/Overlord of the Hauntwoods》

《ボイラービルジの大主/Overlord of the Boilerbilges》

の3種類が共存するデッキも攻撃的で良いと思います(検討したが調整間に合わず断念)。

最後に

競技性の高い大会への参加が初めてで、Top 8という結果を残すことができて非常に嬉しく思います。

アリーナでは色々なデッキを作るのが楽しいのですが、勝率が良くないので「MTGが下手なのでは?」と少し思っていましたが、これからは少し自信が持てそうです。

特に今回は、既存デッキのコピーやチューンではなく、自分で考えたデッキで結果を残せたこと、忘れないでしょう(似たようなデッキが既にあるのかもしれませんが)。

最後に、優勝されたAKINARI Shimokawabeさん、おめでとう御座いました!

準々決勝で先手初手力線から2Tキルされ、令和のカードパワーを思い知らされました。

また、楽しい大会を開催頂いた蒼紅ちかさんと、運営の皆様にも感謝しております!

次回の蒼紅杯の参加が今から楽しみです!

初めてのnote投稿なので読み難い部分があったかもしれません、長文にお付き合い頂き、ありがとうございました!