日本歯科大学2023年度化学の過去問解説(有機)第7回

こんにちは私立歯学部専門予備校のデンアカです。今日は日本歯科大学2023年度一般入試の化学の問題を取り上げます。有機化学からの出題です。

第7回として(2)のiii)を解説します。

問題文

必要があれば、次の原子量および値を使うこと。

H 1.00

C 12.0

N 14.0

O 16.0

S 32.0

標準状態における気体のモル体積 22.4 L/mol

アボガドロ定数: NA=6.00×1023N_A = 6.00 \times 10^{23}NA=6.00×1023/mol

I 次の文を読み、(1)と(2)の問いに答えよ。

希硫酸中で天然のタンパク質を加水分解すると、その構成単位であるアミノ酸が得られる。アミノ酸は1つの分子内に酸性の ① 基と塩基性の ② 基とをもつ化合物である。アミノ酸のうち同一の炭素原子に ① 基と ② 基とがともに結合しているアミノ酸は ③ とよばれ、その一般式は RCH(NH₂)COOH で表される。

天然のタンパク質を構成するアミノ酸は約 ④ 種類であり、これらのうち動物が体内で合成できないか、合成できても十分量でなく、食物から摂取する必要があるアミノ酸を ⑤ という。ヒト(成人)の ⑤ は、 ⑥ 種類といわれている。

天然のタンパク質を加水分解したときに得られるアミノ酸には、R が水素 H である ⑦ CH₂(NH₂)COOH を除いて、すべてに(a) 不斉炭素原子があり、 ⑧ 異性体が存在する。天然のタンパク質を構成しているアミノ酸は、そのほとんどが ⑨ 体である。

水に溶解させたアミノ酸は、その分子内に存在する ① 基から電離した ⑩ イオンが ② 基に結合し、分子内に正と負の両電荷をもつ ⑪ イオンになることがある。このため、(b)アミノ酸の水溶液では、陽イオン、 ⑪ イオン、陰イオンが平衡状態にあり、水溶液の pH に応じて、それらの濃度が変化する。また、水溶液中のアミノ酸は、それぞれ特定の pH において、正の電荷と負の電荷がつりあい、全体として電荷が0になる。このときの水溶液の pH の値を、そのアミノ酸の ⑫ といい、 ⑦ ではその⑫ の値は 6 である。

アミノ酸が結合するときに生じる ⑬ 結合を特にペプチド結合といい、2分子のアミノ酸がペプチド結合によって結合するとジペプチド、3分子のアミノ酸が結合すると(c)トリペプチド、多数のアミノ酸が縮合重合すると ⑭ となる。

タンパク質は ⑭ を基本とした複雑な立体構造をもつ生体内の高分子化合物である。タンパク質は、加水分解したときにアミノ酸のみを生じる ⑮ タンパク質と、アミノ酸とともにそれ以外の成分として糖類、核酸、脂質、色素、リン酸などを生じる ⑯ タンパク質に分類される。生物体内で起こる複雑な化学反応の触媒として作用するアミラーゼなどの ⑰ もタンパク質を主成分とする高分子化合物である。

(1) 前回までに解説したため略

(2) 文中の (a)~(c) に関する、次の i)~iii) の問いに答えよ。

i) 文中の (a) について、分子内に不斉炭素原子をもたない化合物を、次の解答群から二つ選び、記号ア~カを解答欄に記せ。

ア. グリセリン (1,2,3-プロパントリオール)

イ. セルロース

ウ. 乳酸

エ. ヘモグロビン

オ. リノール酸

カ. RNA (リボ核酸)

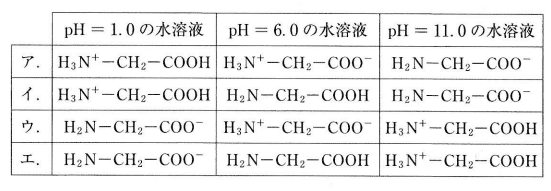

ii) 文中の(b) について、⑦ が溶解している水溶液の pH を pH = 1.0、pH = 6.0、pH = 11.0 にそれぞれ調製した。それぞれの水溶液中に最も高濃度で存在する ⑦ の化学式の組み合わせとして最も適切なものを、次の解答群から一つ選び、記号ア~エを解答欄に記せ。

iii) 文中の下線部 (c) である化合物 X 6.50 g を完全に加水分解すると 3.75 g の ⑦ とある質量の化合物 Y との 2 種類のアミノ酸の混合物が得られた。このとき生じた化合物 Y の分子量として最も近いものを、次の解答群から一つ選び、記号ア~クを解答欄に記せ。

今回は(2)のii)を解説します。

考えてみましょう。

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

iii) グリシン(分子量75.0)は不斉炭素原子をもたないので、トリペプチドである化合物Xの1分子中に1個の不斉炭素原子が含まれていることから、化合物Xは2分子のグリシンと1分子の化合物Yからなることがわかる。化合物Yの分子量をMとおくと、化合物Xは環状構造をもたないので化合物Xの分子量は

$$

75.0 \times 2 + M - 18.0 \times 2 = M + 114.0

$$

と表される。1 molの化合物Xを完全に加水分解すると2 molのグリシンが生成することから、次式が成立する。

$$

\frac{6.50}{M + 114.0} \times 2 = \frac{3.75}{75.0}

$$

ステップ1: 右辺の計算

右辺を計算すると、

$$

\frac{3.75}{75.0} = 0.05

$$

ステップ2: 左辺の計算

次に、左辺を整理すると、

$$

\frac{6.50}{M + 114.0} \times 2 = \frac{13.0}{M + 114.0}

$$

ステップ3: 方程式の解法

次に、以下の方程式が成り立つ。

$$

\frac{13.0}{M + 114.0} = 0.05

$$

両辺に (M + 114.0) を掛けて整理すると、

$$

13.0 = 0.05 \times (M + 114.0)

$$

両辺を0.05で割ると、

$$

M + 114.0 = 260

$$

ステップ4: (M) を求める

これを解くと、

$$

M = 146.0

$$

結論

化合物Yの分子量は146。よって、正解はエです。

問題を解くにあたって抑えておくべき概念

これらの概念がわかっていれば、問題の背景や計算方法を正しく理解し、答えを導くことができます。

1. アミノ酸の構造と不斉炭素原子

グリシンは不斉炭素原子を持たないが、他のアミノ酸は不斉炭素原子を持つことが多い。

2. ペプチド結合

2つのアミノ酸がペプチド結合で結ばれるとき、1分子の水が失われる。この反応が重合過程で何度も起こる。

3. 分子量の計算

各アミノ酸や化合物の分子量を使って、全体の分子量を計算する能力。特に、ペプチド結合による分子量の減少分(18.0 Da)を考慮する。

4. 化学反応と加水分解

トリペプチドが加水分解されると、アミノ酸に分解される。この問題では2分子のグリシンと化合物Yが生成される。

5. 方程式の立て方と解法

分子量や生成物の量を使って方程式を立て、未知の分子量(M)を解く技術。

【お知らせ】

デンアカでは日本歯科大学の入試対策も力をいれています。私立歯学部の入試・進級対策のデンアカHPです。よかったら見てください。

お問い合わせはLineからでもどうぞ

ラインアプリ、またはカメラアプリから以下のQRコードを読み取って友達追加できます。また希望者には東京歯科大学の英語予想問題も配布いたします。