昭和100円玉物語/新井由木子

わたしがまだ小学校低学年だった頃のこと。式根島で暮らしていたわたしたち一家は、夏休みごとに上京し、草加の祖父母宅に滞在するのが恒例になっていました。

草加は島には無いものがたくさんある、憧れの町でした。

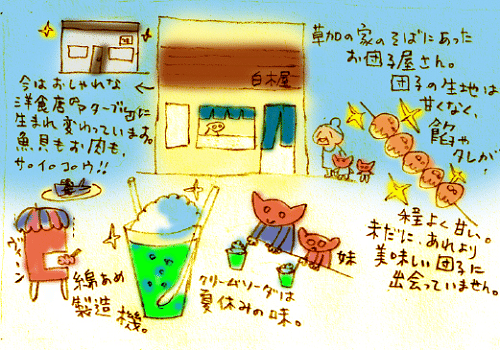

祖母と一緒に近所の団子屋さんの暖簾を潜り、畳表を敷いた長椅子に座って飲むクリームソーダ。駅向こうのスーパーの屋上遊園。

不思議なことに、どれも新鮮というよりは懐かしい気持ちになるのが不思議でした。父の生まれ育ったところだから、幼心にも縁を感じていたのでしょうか。

通りの薬局の前には、子ども用の電動遊具がありました。それはプラスチックでできたスマートな赤い兎で、スーパーマンが空を飛ぶように腕を前に突き出し、水平に伸びたポーズをしていました。その背中にある座席に乗り、100円を入れると動力のスイッチが入り、その場で上下左右にゆらゆらと揺れるのです。

いつも、ものすごく乗りたいと思って乗るのですが、乗り物は宿場町通りという生活道路に面しているため、かなり人目があります。皆さん微笑ましいと思って見ているのでしょうが、見られながら揺れるのは結構恥ずかしく、乗ったとたんに降りたくなります。しかし翌日には、そんなことはすっかり忘れて再び乗りたくなるのです。以下リピート。

また、草加駅には『100円両替機』なるものがありました。当時の券売機は小銭対応が主流だったので、なくてはならない機械でした。ジャラジャラと100円玉が勢いよく落ちてくるのが面白くて、やってみようとすると、母が顔を曇らせ、恐ろしげな声で言ったのです。

「いいけど……100円かかるんだよ……」

『100円両替機』の『100円』は、1000円札を100円玉にくずしますよ、という意味ではなく、100円で両替しますよ、という意味だと言い張る母の顔は、とても冗談を言っているようには見えませんでした。

わたしは両替をあきらめ、都会って油断も隙もあったもんじゃないなと思ったのを、よく覚えています。母は、両替するたびに100円かかると、本当に思っていたのでしょうか?

こうして草加での夏休みはお小遣いを大切に使いながら過ぎていき、お小遣いが無くなるのと夏休みが終わるのは、いつでも同じタイミングなのでした。

それはわたしの妹の、その夏の最後の100円玉でした。

家族揃って散歩に出かけたついでに、妹は最後の100円を、衣料スーパーの踊り場にある綿あめ製造機に使うことに決めたようでした。それはお金を入れると自動的にザラメが熱せられ、ドーナツ型の容器の中にできる綿あめを、自分で割り箸に巻きつけるという、わたしたちにとっては大変心躍る装置でした。

100円玉をしっかりと握りしめて、と言いたいのですが、なぜか妹はその100円玉を上方に投げてはキャッチすることを繰り返しながら歩いていました。そして当然のように、その時はやってきました。

妹がキャッチしそこねた100円玉はコンクリートの地面に直角に着地し、それから器用にもタイヤの原理で道を転がっていきました。前のめりで100円玉を追う妹。そしてスライディングしつつ、お椀の形を作った両方の手のひらを、走る100円玉に被せ、その脱走を阻止したのです。

おめでとう! と家族全員が拍手喝采を送った次の瞬間、妹がどけた手のひらの下には100円玉の姿は無く、側溝が雨水を集水するための穴が、ぽっかりとあいているだけでした。

妹の最後の100円玉は、綿あめになることも、乗り物を動かすこともなく、側溝の暗闇に消えていったのです。

多分あの100円玉は、今でもあそこにあるんじゃないかな。

一体どうして最後の100円を、あんな風にぞんざいに扱っていたのか、今度妹に会ったら改めて聞きたいと思っています。

それにしても、親もひとこと注意したらよかったんじゃないかな。

(了)

※世界文化社delicious web連載【まだたべ】を改題しました。

文・イラスト:新井由木子(あらい ゆきこ)/東京都生まれ。イラストレーター・挿絵描き。埼玉県草加市にある書店「ペレカスブック」店主。挿絵や絵本の制作のかたわら書店を営む。著書に『誰かの見たもの 口伝怪奇譚』『おめでとうおばけ』(大日本図書)、『まんじゅうじいさん』(絵本塾出版)ほか。「この世はまだ たべたことのないものだらけ。東京に近い埼玉県の、とあるカフェの中にあるペレカスブックで、挿絵や絵本を作りながら本屋を営んでいます。生まれ故郷の式根島と、草加せんべいの町あたりを行き来しながら、食べること周りのことを書いてゆきます」

http://www.pelekasbook.com

Twitter:@pelekasbook