-[あなたのサッカー観戦力を一段上げる]-知っておきたいサッカー戦術&理論

お疲れ様です。De:Lです!

普段は毎週毎週、愛媛FCの観戦記を書いているんですが、今回は番外編ということで、知っておきたい現代サッカー理論を簡単にご紹介します。

この記事を書くにあたって、

オンライン勉強会、大人気の石本信親さんの戦術回です。3月27日、明日は18時開始です。よろしくお願いいたします 20210327 【戦術】石本さんが振り返る3月の愛媛FC 第13回 非公認オンライン勉強会(ゲスト:石本信親さん今治しまなみスポーツクラブ) https://t.co/GONibI25eH

— いずみ@愛媛サポートクラブ (@ipizumi) March 26, 2021

愛媛FCサポーターは現在、このいずみさんという愛媛サポートクラブを設立された方を中心にして、オンライン勉強会なるものを毎週実施しています。今週は今治スポーツクラブの石本さんをお呼びして戦術解説をしていただく会でした。

そこでの話で、

”戦術を聞くのは面白いけど、5レーンとか言われてもわからないw”

とのお話をいただきまして、この記事を書くことにしました。

もちろん、あくまでライト層のファンでも理解しておくと、見ていて面白いよ~という紹介記事ですので、コテコテの戦術理論を知りたい方はぜひ要所要所で引用するわかりやすい戦術記事をご紹介しますので、ご覧になってください。

また、こちらの記事はあくまで愛媛FCファン向け!というわけではなく、Jリーグや代表戦、その他のリーグなど、様々なサッカーを見る遍くライト層に贈るものとなっております。

なお、この記事は書いてほしい理論や戦術、また新しく認知され始めたものなどを書き足していく予定です。ですので、将来的にはめちゃめちゃ長い記事になるかもしれないので、辞書的に活用するのもおすすめしておきます。

追記

普段はThe press of EHIMEという愛媛FC観戦記を書いています。ご一読よろしくお願いします。

5レーン理論

昨今、サッカー解説でもときたま耳にするようになった単語ですよね。

世界最高の監督と評されるペップグアルディオラが開発したとされる戦術理論です.現在彼はマンチェスターシティの監督です.

ここではあまり踏み込んだというより、これくらいは一応知っときなよ程度の理解を勧める内容に触れます。

概説

まず、前提で知っておいてほしいんですが、この5レーンというものは戦術というよりも理論、もっと言うと概念に近いです。

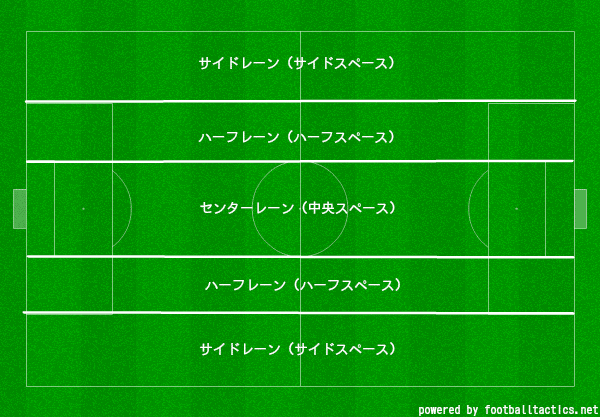

でも難しく考えることはなくて、ただただコートを5分割して、場所に名前をつけて、守備のときどこにいる、攻撃のときどこにいる、といったことを明確化しよう!!ってだけなんですよね本質は。

ただこれで終わると味気ないので、少し歴史から掘り下げていくと、

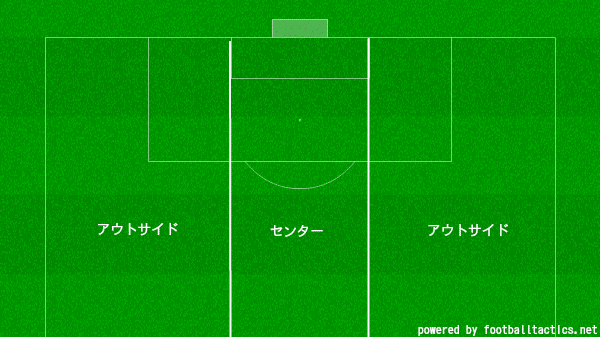

元来サッカーというものは所謂3レーンという概念で作られてきました。

もちろん、ゴールのあるセンターレーンを最も重要視しており、アウトサイドレーン(サイドレーン)はセンターレーンへの過程と位置付けることで、守備陣はその強度を、攻撃陣はその精度を、中央にいくほど高めよう!っていう共通認識を植える狙いをもって作られました。

その後、ルール改正や個人技術の発展、指導レベルの向上、システムの変化など、様々な歴史を経て、ドイツを発端にして、レーンを増やしてその共通認識にグラデーションを設けよう!という動きが起こります。

そこで登場したのが”ハーフレーン”です。

ハーフレーン

・・・相手SBと相手CBの間にあたるレーン。概ね、ペナルティエリアのサイドライン付近に当たることが多い。

では、なぜわざわざハーフレーンなるものを増やしたのか?そこにはハーフレーンのもつ2つの大きなメリットがあるからです。

ハーフレーンの2つのメリット

ハーフレーンは前述から察していただける通り、センターレーンよりは守備強度が低く、アウトサイドレーンよりゴールへの意識が高いわけですよね。さて、ではその新しいゾーンにどんなメリットがあるのか。

まず一つ目が”確保できる視野(Securable sight)とプレー選択肢のバランスがいい”という点です。

人間の視野は一般に水平に180°から200°といわれています。そのことを前提にして、センターレーンで後ろからボールを受けると

コートの中央でボールを受けるので、プレーの選択肢は多いです。全方向へ行けますからね。でも視野の中にはゴールはなく、なかなかゴールへは向かえません。

アウトサイドレーンではどうでしょう?受けると広い視野を得られますが、すぐ後ろがタッチラインですから、中へ行くか、縦へ行くか、後ろに戻るかとプレーの選択肢は少ないですね。

ハーフレーンではアウトサイドレーン同様に広い視野を確保でき、ゴールも視認できます。そのうえで、全方向へ移動可能ですから、プレーの選択肢も多いです。

まとめると

こんな感じ。メリットを赤で、デメリットを青で示していますが、ハーフレーンはセンターレーンとアウトサイドレーンのいいとこどりをしていることがわかると思います。

次に二つ目、”4CBへ効果抜群”という点です。

サッカーのディフェンスの歴史はこれはまた勉強すると楽しいですけど、2CB からオフサイドの誕生でもって3CBへ、そしてゾーンディフェンスの誕生とともに流行した4CB 。現代のゾーンディフェンスの象徴ともいえるこの4CBですが、5レーンはこの4CBの天敵とも言えます。

ハーフレーンは相手が4CBだった場合、プレスにいくにはとても中途半端な位置です。そもそもハーフレーンはその定義から相手のCBとSBの間を言います。だから、誰でもいける、つまり誰がいくか迷う。したがって”そこにいてボールを受けるだけで”、相手に複雑な対応を迫ります。

これによりSBが出てくると、じゃぁアウトサイドレーンが空くよね?とか、CBが出てくるとセンターレーンが空くよね?なんてことが簡単に共有できるってわけですね。

5レーンの定義と概念

忘れてはいけないのは定義では”ハーフレーンはSBとCBの間のレーン”ってことですね。これ指導者でも忘れている方多いです。

つまり、少し極端な例ではあるのですが、

進行方向に対して敵のディフェンスがこのように右に偏っていた場合、5レーンは

このように全体的に右に偏った配置になります。

このことを忘れてはいけませんね。

5レーンの応用

5レーンはあくまで概念。応用しないと戦術になりません。応用例を私の過去記事から引用しようと思います。愛媛FCが例になっています。

トライアングルブレイク型

これは川井監督政権下で愛媛が挑戦した5レーンの応用です。わかりやすいようにボードに落とし込んでみましょう。

わかりやすいように5レーンにおける各レーンも書き込むとこんな感じ。

まずセンターレーンとアウトサイドレーンの3人で作られたトライアングルが作られています。サッカーは大前提として三人でボールを運ぶ球技といわれています。つまりトライアングルさえできればボールがゴールへ近づきます。敵としては早急にこのトライアングルを打破したいところ。

そこで、そのトライアングルを割るように”ハーフレーン”を選手がダイアゴナル(各レーンを斜めにレーン間移動する)に走ります。

すると、敵はマークがトライアングルをつぶしたいのに、急にマークがあやふやな選手が発生するわけですよね。したがって敵ディフェンスの判断を鈍化させ、有利にボールを運べるわけです。

加えて、トライアングルを割るように走ることで、トライアングルを形成する三人の誰からでもボールを受けることができますし、デコイ(囮)に使うこともできるわけです。

まぁ何がいいたいかというと非常に強力な攻撃になるってことです。(脳死)

観戦における5レーンの理解

よく

”観戦する上でこの5レーンてのは知ってないとだめですか?”

”5レーンまだあまりわからないんですけど楽しめますか?”

と不安視される方も多いですが、まったく問題ありません。

・4CBの対して効果抜群

・5CBにされるとちょっと困る

・ハーフレーンが重要

程度覚えておいていただければと。

大前提としてサッカーを知らなくてもサッカー観戦できます。

ですが、私としては

”せっかくサッカーと出会ったのだから、何が面白いのか、何が起こるとスーパーなのか、選手や監督は何を考えているのか、ぜひ知っておいたほうが数倍観戦が楽しい!!”

という持論があるので、ご紹介したまでなんですよね。もちろん、観戦中に

”あ、これ5レーンで選手たち動いてる!”

”5レーンやってるのよね?”

とか気づかなくて全く結構。

上記の5レーンについての知識は試合観戦のあとの戦術解説記事や動画を見るときの助力としていただきたく思います。

まぁ最後に言っておくと、5レーンは戦術ではなく、誤解を恐れずにいうと、ただの決め事、約束事なんです。それだけ知っておいてください。そうすれば難しそうっていう最初のハードルが下がると思います。

最後に5レーンに関して、もう少し理解を深めたいという方には、以下の2記事を勧めておきます。

7レーン理論

”おいおい、元々3レーンだったのを5レーンにしたのに、7レーンだとw”

と思うかもしれませんが、実は大真面目です。

こちらは新進気鋭の若手監督ナーゲルスマンが考案したと言われていて、ライプツィヒというチームで完成したと言われています

概説

まず見てもらいたいのは以下の写真です。

5レーンからどこをさらに分けるのか、という問いの答えともいえるコートですね。これはライプツィヒの練習場です。

この7レーン理論は、5レーン理論がコート全体に対してルールを作り、ハーフレーンに注目した理論に対して、サイドに着目してアウトサイドレーンに注目した理論です。

そしてもう一つ覚えておかないといけない前提条件は

3バックのフォーメーションに対して使われてきたということです。

つまり、7レーンは

・アウトサイドレーンを2分割

・3バック

・サイドに着目する

ことに注力した5レーンとも言えます。

この時、内側のアウトサイドレーンを”インナーアウトサイドレーン(IOSL)”、外側のアウトサイドレーンを”アウターアウトサイドレーン(OOSL)”と呼称します。

3バックシステムと7レーン

前述の通り、この7レーン理論は発祥であるナーゲルスマン率いるライプツィヒの3バックシステムを前提としています。

特に7レーンが活きるシーンとして時より言及されるのが、WBのサポートです。WBが敵からのプレッシャーを受け、ボールを戻したときの、そこからのパスコースの広さの違いが、5レーンと7レーンの大きな違いだという分析家さんも多いです。

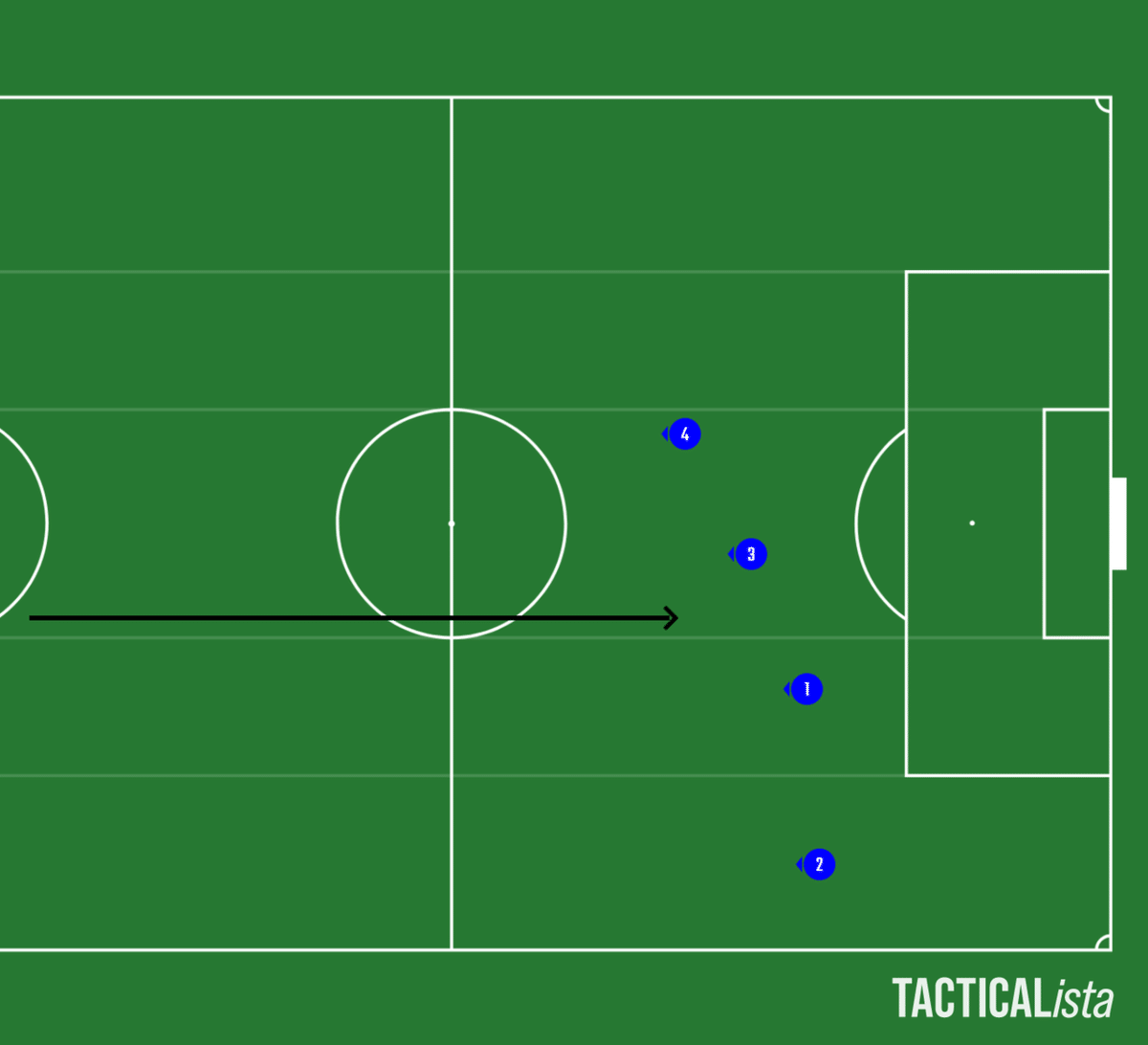

まず5レーンを前提としていた場合、WBがボールを持つと、CBの一角の選手とボランチの一角の選手がサポート要員になるわけですが、WBからのボールを受ける場所としてはハーフレーンになります。

仮に右CBがボールを受けたとして、パスコースは

体がボールが来た方向を向いている考慮すると、出せるパスコースの範囲はせいぜいこの程度でしょう。

一方で、7レーンで考えて、ボールを内側のアウトサイドレーン(インナーアウトサイドレーン)受けたとすると、

こんな感じで広がることが直感できますか?

ボールを受けたときの体の向きがハーフレーンで受けたときより、相手ゴールに向いているため、パスコースが広くなるはずです。

このようにビルドアップ時にこの7レーン理論が活きることが多いとされています。

また相手陣内でトライアングルを形成したときも、

5レーン理論でもって作るトライアングルはこのくらいの大きさ(少なくとも一人はハーフレーンにいるはずだから)になるのに対して、

7レーンだと、3人アウトサイドレーンに入っても、インナーか、アウターかで別れてトライアングルを作れるので、より細かなトライアングルを作ることが可能です。

7レーンの本質的発展

察しのいい皆さんなら、薄々気づいているとは思いますが、

この7レーン理論、元々はアウトサイドレーンを分割してサイドにおけるより厳密で細かな選手配置を実現しようとしているわけですよね。

もっというと、普通なら一人一レーンを担当するようなイメージだった5レーンからすると、7レーンはアウトサイドレーンに複数人入っても問題ないわけです。

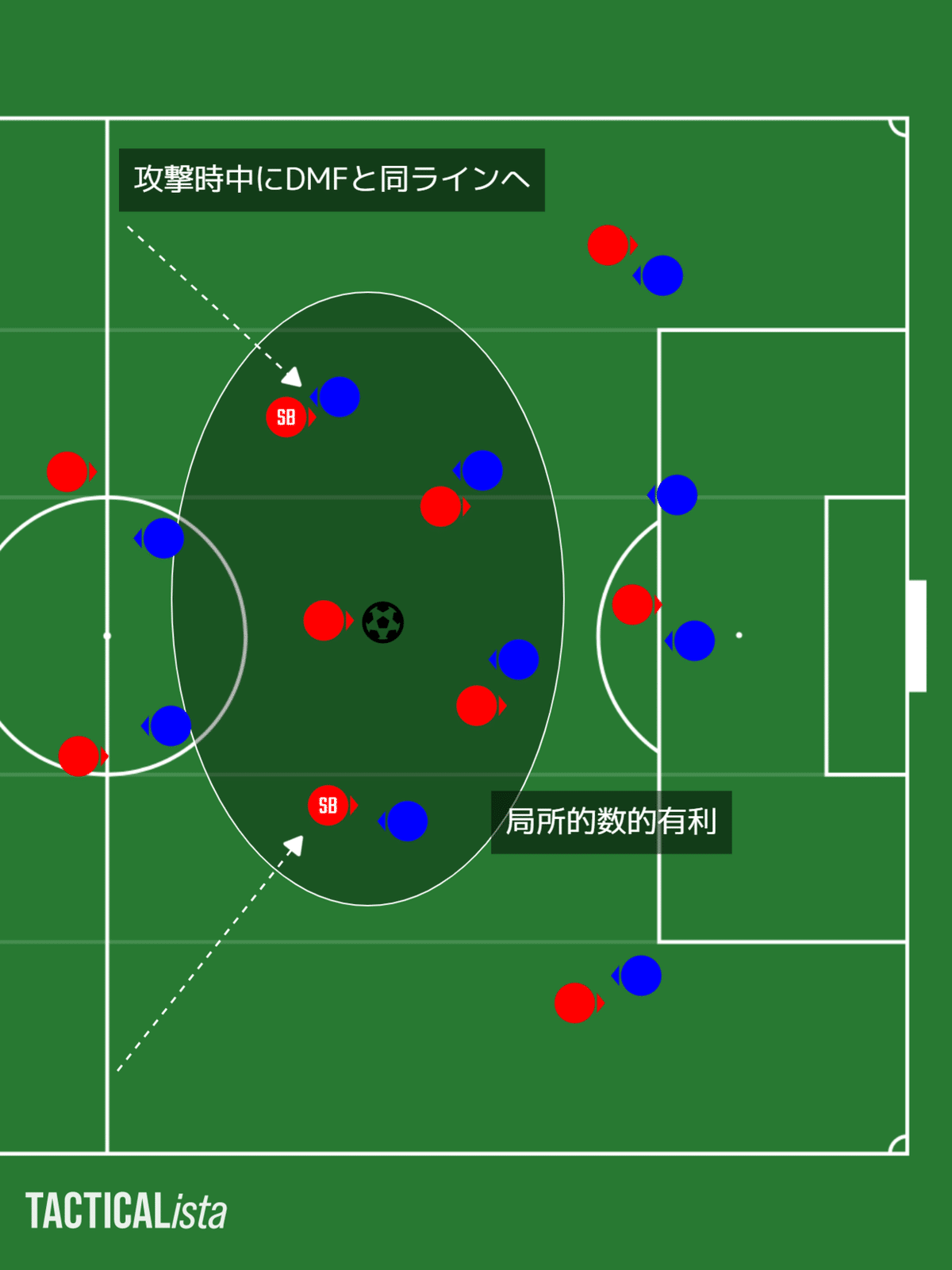

何が言いたいかというと、7レーン理論なら、5レーン理論で定義された各レーンに対して、複数人入っても戦術強度が落ちないため、各レーンで局所的な数的有利を作ることができるはずです。

とどのつまり、5レーン理論からさらに細分化するのは、アウトサイドレーンだけではなく、センターレーン、ハーフレーンについても分割して考えてもいいということです。

そう、ナーゲルスマンが考えた7レーン理論は、各レーンを細分化することでミクロなフィールドでも戦術強度を落とさないことを目標としているわけですから、7レーン理論であると同時に、画像のような10レーン理論でもあるわけです。

もっというと、この10個あるレーンもさらに細分化してもいいという帰納的な背景を持ちます。

5レーン理論から進化した7レーンは実際は7レーンではなく、細分化可能な範囲までレーンを細分化する”Nレーン理論”(N本のレーンを定義する)にもなりうる可能性を、その戦術背景に先天的に有しているわけです。

7レーン理論の実践

さて、7レーン理論を実践するとどんな感じなんでしょうか?ライプツィヒの戦術分析を行っているこちらの英語の「Total Football Tactical analysis」に投稿されているナーゲルスマン分析を引用させていただきます。(できたてほやほやの理論で日本に文献が少なくて、、、ごめんなさい。。。)

こちらのシーン。相手のSBとCBの間のレーン(ハーフレーン)を二人の選手が狙っています。

写真の通り、ハーフレーンに対して、二人が走っています。しかし、入ってく位置をよく見てほしいんですが、ハーフレーンを分割したときの別々のレーンに走っているのがわかります。

ここでは、局所的にハーフレーンを細分化し、7レーン化しています。

結果的にはよりゴールに近い側のハーフレーン(インナーハーフレーン)を走っていった選手にボールが渡り、遠い側のハーフレーン(アウターハーフレーン)を走った選手がデコイ(囮)の役割をになってSBをつり出し、ゴールに近い場所で、CBとFWの一対一を作り出しました。

最後にはその一対一でライプツィヒ側の選手が上回り、ゴールを決めています。

結局のところ、あるレーン(ハーフレーンで受けたとします)にボールを要求するとき、

”ハーフレーンでくれ!!”

というのと、

”ハーフレーンの中でも、ゴールに近い側でくれ!!”

というのでは、プレーの精度が全然変わってくることは素人にもわかります。

4レイヤー理論

さっきは5レーン、7レーンで、今度は4レイヤーかいと。なんて横文字が多いんだいとw

こちらも、5レーンと同様に、戦術というよりは、理論や概念に近いものです。

概説

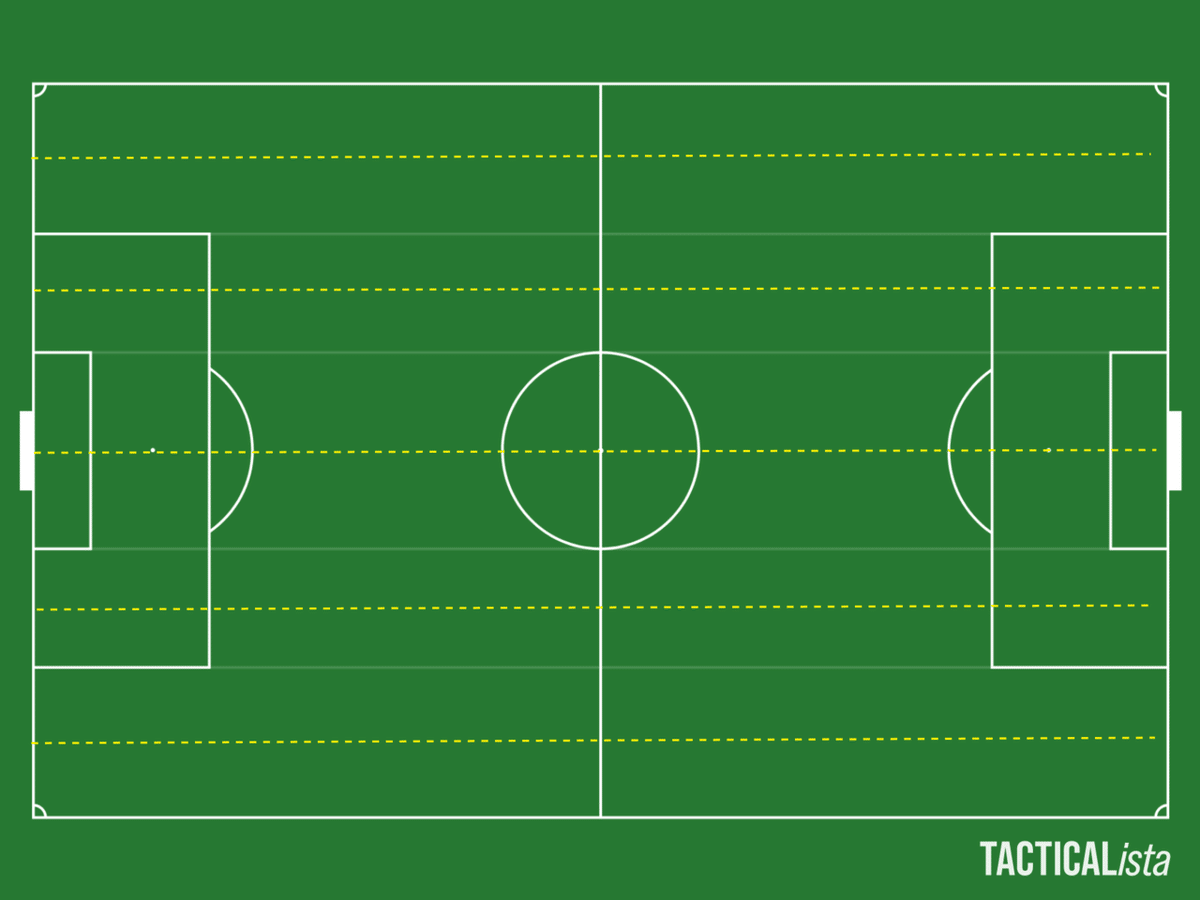

レイヤー(層)はレーン(列)と違って、コートに対して横向きに認識されます。

特に4レイヤーは、相手のシステムに対して定義されるものです。

ファーストレイヤー

・・・相手のFWの正面のエリア

セカンドレイヤー

・・・相手のFWとMFの間のエリア

サードレイヤー(一般にバイタルエリアと呼称されます。)

・・・相手のMFとDFの間のエリア

フォースレイヤー

・・・相手のDFの背後のエリア

それぞれのレイヤーの定義は上の通りです。意外と知らなかったって人も多いんではないでしょうか?

この4レイヤーという考え方も、完全に新しい理論!ってわけではなくて、従来から存在したエリアに名前を付けました!というだけなんですよねw

また、5レーンと同様に、このレイヤーそれぞれの認識は実に動的です。

もし相手が4-3-3だった場合は、こうであるし、

もし局面的にMFとDFの位置が近づいている(レイヤーの圧縮)と、もちろんFWとMFの位置が開きます(レイヤーの拡張)。すると、上記の画像のように各レイヤーの指すエリアが広がったり、狭まったりするわけです。

もっと言うと、相手のシステムによってはフィフスレイヤーまで出てくるかもしれません。たとえばこんな感じ。

このように、とにかく場所に名前をつけるだけですから、5レーン同様理論自体の理解は難しくありません。まぁもちろんこれを応用するわけですが。

サードレイヤーの攻略

皆さん、4つレイヤーあるうちのどこが最も重要だと考えますか?

5レーンでは、ハーフレーンに最もフィーチャーしたわけですが、4レイヤーの場合どうでしょう?

おそらく皆さんの答えは揃っていて、”サードレイヤー”とおっしゃるのでは?

サードレイヤーは従来はバイタルエリアと呼ばれていました。実は昔から重要視されてきたんですよね。ではなぜ元来このサードレイヤーはサッカーにおいて重視されてきたのか?

まず、大前提として、最もゴールの確率が上がるレイヤーは、一目瞭然フォースレイヤー(DFの背後)に当たります。しかし、現代サッカーで、このエリアにボールを運ぶのは基本的に難しいです。(たとえばDFの裏にボールを出したって必ずDFはついてきますよね。厳密にフォースレイヤーに入ったと言える場面はそうそうありません。それに選手の個人能力に非常に依存します。)

では、次にゴールの確率が高いのはどこですか?そうサードレイヤーですね。

つまり、フォースレイヤーほど侵入は難しくない上に、ファーストレイヤーやセカンドレイヤーほどゴールの確率が低くない(ゴールへ近い)。

したがって、このサードレイヤーを攻略し、自由にボールを持つことができれば、ゴールの確率は大いに高まるわけです。

シュートも打てるし、裏へ抜ける味方へスルーパスもできる。ドリブル、パス、つまり、5レーンでも出てきたプレーの選択肢が増えるわけです。

もちろん、このサードレイヤーはMFとDFの間のエリアというわけですから、守備の強度も非常に高いです。そんななかでもプレーできる能力の高い選手こそこのエリアで輝きます。

メッシとか、

女性ファンの多さは随一のハメスとか、

ベルギーの天才、デブライネとか、

彼等はこの位置でもったらまぁ無双といっていいでしょう。

逆にいうとこのエリアで相手にボールを自由に持たれると、守備側は非常にピンチです。

5レーンとの組み合わせ

察しのいい方ならもう気づいていらっしゃるとは思うのですが、4レイヤーを最大限にいかすには5レーンと組み合わせることはマストといえます。

これは4レイヤーの上にハーフレーンを重ねているものです。このハーフレーンとサードレイヤーが重なっている部分(赤く塗っている部分)をスイートスポットと呼称し、現代サッカーでは非常に重要視されています。

サードレイヤーとハーフレーンの両方の恩恵を得られる場所であるわけですから、ここを利用していくとうまく崩せるよう~ってだけですw

ここに選手が入って、ボールを持つと、なんか期待感があるなぁという感覚になると、あなたの観戦力は大幅にアップしていることでしょう。

ではいくつかの詳しい記事を引用しておきます。

2タッチ理論

"止めて蹴る"

最近随分とこの日本語が耳馴染みよくなってはいませんでしょうか?

来たボールをトラップし,正確にパス(シュート)する.

この理論はナーゲルスマンがバイエルンの監督に就任して与えた原則の一つと言われています.端的に言うとダイレクトプレーよりも2タッチでプレーすることを優先することを指します.

ナーゲルスマン曰く,「ダイレクトパスよりもミスが少なくなる」とのこと.彼が言うには,ミスが2種類あり,

判断によるミス

技術によるミス

があると言います.この2つのミスが起こりやすくなるのが,ダイレクトプレーだと.

リヴァプールを始めとして,現代では奪ってから早く,少ないタッチ数で相手ゴールへ迫り,相手に余裕を与えないサッカーが好まれてきました.

その時勢とは相対して,プレーの正確さと一定のスピードを求めた結果,ダイレクトでもなく,3タッチでもなく,2タッチプレーということになったのでは?と考察できます.味方とも合わせやすいでしょうしね.

ただ単純なプレーの成功確率の上昇を目的するだけではなく,別の目的もあったのではないかと個人的には考えています.

それは"当該選手がボールを持っていると相手に意識づける"というものです.

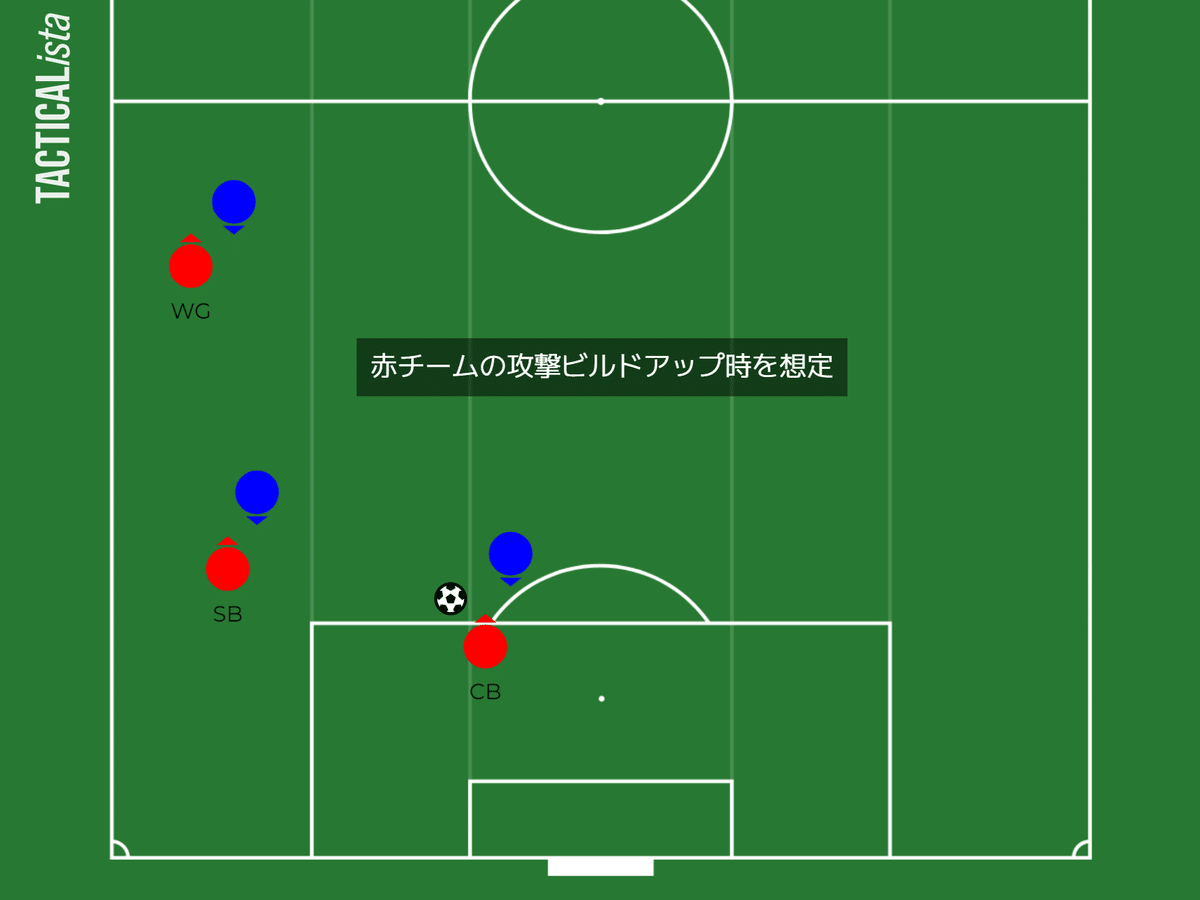

では画像のようなCBからSBがボールをフリーで受け取った場面を考えてみましょう.相手の配置と味方の配置も画像の通りと仮定します.

もしこのSBがダイレクトで受けたボールをポケット(相手DFの裏)にロブパスをしたとしましょう.すると,相手のDFは味方のWGに余裕をもって並走することができます.自分のマーカーをそのままマークしておけばいいのですから.

一方でここで2タッチ理論に基づき一度SBがトラップしたとしましょう.すると,誰かがファーストDFにならないといけないと考え,近い相手DFはSBに寄ってきます.

そこで初めてトラップしてパスを出す旨味を得られます.相手のDFは自分のマーカーとボールホルダー両方の情報を処理しなくてはならず,遅れて反応し,味方WGに余裕を与えられます.

この概念は2タッチ理論というよりは,時間を操る必要があることを説いた理論と言っていいでしょう.

常にダイレクトパスが正義ではないし,時には時間を遅らせる,ただ遅すぎる攻撃はダメなので,2タッチで.この場面でのSBはトラップすることで,パスの経由地ではなく,明確なボールホルダーだと認識される.そこにこの理論の本質が詰まっているのではとも考えています.一方でダイレクトで前に急いぐべきときもあるのも確かです.

この場面は非常に分かりやすい場面ですが,この理論が活きる場面は試合中に大小問わず様々な場面で訪れます.

「今ダイレクトで出せば!」とか「あ,そのタイミングじゃ味方に合わないじゃん!」ってことありますよね.

あれを少しでも減らすための手立てと考えていいと思います.

戦術紹介

ここからは少し細かな戦術紹介になります。詳しくは言及しませんが、名称くらいは知っておいて損はないでしょう。

一応知る限りの史実通りの順番でご紹介しようと思います。

カテナチオ

・1950年から1960年代

・イタリアが発祥

・マンツーマン守備

・カウンター攻撃

・5-3-2や4-3-3のシステム

・リベロの登場

50年代にイタリアで爆発的に流行った戦術ですね。特徴的な守備の戦術をもっており、基本的に相手のFWに対してマンツーマンで守備をする点は従来のディフェンスと同じといえるのですが、リベロの登場というのがこのカテナチオの大きな特徴です。

マンツーマンで、相手のFWが4枚だったら4枚でディフェンスへ、3枚なら3枚でディフェンスへいくわけですが、そこにもう一枚ディフェンスを用意するわけです。

その+1枚のディフェンス要員をリベロといいます。日本ではスイーパーと呼称されます。少し知識を持っている方だとリベロというと普段は攻撃するけど、ディフェンスのときは新たなディフェンス要員として守備に回る、と想像されると思いますが、カテナチオにおけるリベロはあくまで守備専門の選手を指します。だからあまり名前を聞いてすぐわかるほど目立った選手はいませんねぇ。。。

トータルフットボール

・1970年代

・プレッシングフットボールとも言われる

・オランダ発祥

・ハイプレス守備

・ポゼッションを中心とした攻撃

・現代サッカーの祖といえる戦術

現代サッカーの祖と表現しましたが、特に日本には色濃く残るオランダ発祥の戦術になります。

特徴的なのは攻撃です。従来までの選手の”ポジション”という概念を大きく変えた点はサッカーの戦術進化に大きく貢献しました。空いた場所を有効的に活用し、自分のポジションにとらわれず、積極的にポジションを変更してポゼッションする。これは現代の可変システムだとか、5レーンだとかの大本になっている考え方ですね。

守備においても、ハイプレスを基本として、高い位置で奪ってポゼッションに移行していくっていう、まんま現代サッカーといってもいいでしょう。

加えて、攻撃面も守備面も非常に運動量を要求します。日本代表がオシム監督政権下で”走るサッカー”を重視したのはこのトータルフットボールが背景にあると考えらえます。

ゾーンディフェンス

・1980年代

・イタリア発祥

・ショートカウンターが強力

・DFからFWまでをコンパクトに

・ハイライン

・トータルフットボールの発展戦術

ゾーンプレスという単語を流行らせたACミランのアリゴ・サッキが完成させたと言われている守備戦術です。

DFからFWが非常にコンパクトな隊形をつくることを特徴としています。つまり4レイヤーでいうところの各レイヤーが非常に収縮された状態を維持するというわけです。これにより、ボールを持っている選手に対して常に数的有利を作り出すことができます。

また4-4-2をメインで使って成績を収めた最初の戦術といえます。このゾーンディフェンスもトータルフットボールを元にした発展戦術ですね。

ティキ・タカ

・2000年代

・スペイン発祥

・ポゼッションの到達点

・ハイライン

・DFからFWまでをコンパクトに

・トータルフットボールの発展戦術

ティキ・タカって単語皆さんも一度は聞いたことあるですよね。バルセロナという現代では世界最高の一角のスペインのクラブが発祥です。

先ほどのゾーンプレスはトータルフットボールの守備の部分を大きく発展させたものですが、ティキ・タカは攻撃の部分を大きく発展させたものです。

DFからFWまでをコンパクトにするという点はゾーンプレスと全く同じです。ゾーンプレスではボールホルダーに対して数的有利のプレッシングをするためのコンパクトネスでしたが、ティキ・タカは細かくショートパスをつないで、攻撃時間を長くすることを目的としたコンパクトネスなわけです。

システム的には同じではありますが、目的と使用用途は全く違うわけです。

疑似カウンター

・2015年以降

・大分トリニータが発祥といわれている。

・4レイヤー理論を根底にしている。

・カウンターではない

・高速ビルドアップ

なんとこの戦術は日本の大分トリニータ発祥だと言われています。4レイヤー理論とも深い関係があります。

これは4レイヤーと5レーンの組み合わせのところでご紹介したスイートスポットを活用した戦術です。

前述した通り、スイートスポットはとにかく攻撃の起点として非常に重要なわけです。よってこのスイートスポットでボールを持ちたいわけなんですが、敵だってこのスイートスポットは認知していてボールは入れさせたくないわけです。

じゃぁ、”不意に”、”素早く”、スイートスポットにボールを入れればいいんじゃね?

っていう話です。

したがってスイートスポットにファーストレイヤーであるDFラインから、ビルドアップをすっ飛ばして、一気に長いパスを通して、そこから裏抜けにつないだり、FWに当てたり、してやろう!!という戦術です。

そのDFラインから一気に長いパスを使って高速に攻める様子が、カウンターのように見えるわけです。

なので、疑似カウンターって呼ばれていますね。

偽〇〇

偽SB

・2012年~2018年にペップ率いるバイエルン発端

・攻撃時にSBが中盤に参加

・SBが中に入った裏のスペースが弱点

・ポゼッション向き

・カウンターに弱い

近年多様化するSBの仕事に関する戦術ですが、これまたペップグアルディオラ監督が考案したものです。

このように攻撃時にSBが中盤に参加します。

したがって中央に数的有利を作ることができます。

SBが中盤に参加しているときは、アウトサイドレーンは基本的にWGが担当することになり、攻撃のみならず、守備へのトランジッションも含め、能力が高く、かつスプリントに優れる選手が起用されることが多いです。

また、中盤に参加するSBは一気に選択肢が増えるため、タスクフォーカスすることが得意な選手よりも、多彩な戦術を理解し、ゲームメイクセンスのある選手であることが望ましいとされています。

偽WG

・2019年にペップ率いるマンチェスターシティ発端

・攻撃時にWGが中盤に参加

・SBのポジションを高める

・ポゼッション向き

・カウンターに弱い

これもペップ監督なんですww

偽SBと背景は近いです。

とにかく目的は中盤に数的有利を作ること。

偽SBとの違いは単純で、中盤に参加するのがSBではなくWGであるということだけ。

なぜ使い分けが存在するかというと、WGはSBと違って、基本的に試合中ほぼマークされます。そのマークされて然る選手が大きくポジション移動すると、守備側のマークチェンジに滞りを起こさせることができます。

この偽WGで望ましいWG選手は、ドリブル突破が得意というタイプではなく、チャンスメイクや味方との連携能力に長けている選手です。

また、アウトサイドレーンをSBが一人で対応することになるので、豊富な運動量が要求されます。

弱点としては、ボールを奪われて、相手SBが広がると、相手SBとSHを味方SB一人が対応しないといけなくなり、サイドで数的不利を簡単に作られてしまうことです。

偽9番(ゼロトップ)

・2010年以降のペップ率いるバルセロナ発端

・攻撃時にワントップが中盤に参加

・攻撃力の高いWGが輝る

・ポゼッション向き

・優秀なトップが必要

これはイブラヒモビッチを失ったバルセロナがメッシをワントップに起用したことで、一気に周知された戦術です。

これも実のところ単純で、ワントップの選手が降りてきて中盤に数的有利を作ります。

攻撃枚数が2枚になりますが、質的有利を取れる優秀なWGを活かすことができますし、守備面においても4枚残っているので、カウンターにも比較的対応しやすいです。

ワントップが下がってくれば、もちろんマーク担当であるCBを引き出せますし、もし出てくれば、横で控えているWGが一気に中へ切り込んで出てきたCBの裏を狙います。

もしCBがつり出されなければ、降りてきた優秀なワントップがサードレイヤー内で前を向いてボールを持てるので、メッシクラスでなくとも、ミドルシュートを簡単に決めちゃうなんてシーンも。

偽CB

・2019年にペップ率いるマンチェスターシティ発端

・攻撃時にCBの一角が中盤に参加

・SBが中に絞る

・攻撃時3バック

・ポゼッション向き

・カウンターに弱い

これは偽WGと同時期に作成されたと思われる偽CB。

特徴としては、攻撃時に中盤へCBが上がり、SBが中央に絞って3バックになることです。

今までの偽〇〇と同様に中盤に数的有利を作ることは前提で、CBが上がるだけなので、偽SBや偽WGに比べて移動が少ないですし、攻撃は3枚残っているで、攻撃力は高い戦術と言えます。

ということは、守備には弱いわけです。中盤に数的有利は作りますが、3バックなので、相手にWGの選手がいると、いとも簡単にカウンターを決められることもあります。

スリーオンライン

・元来フットサルに存在した概念(サイ)

・三人の選手が一直線に並ぶ

・偽SBと併用されがち

・最近Jリーグではボランチが降りることも多い

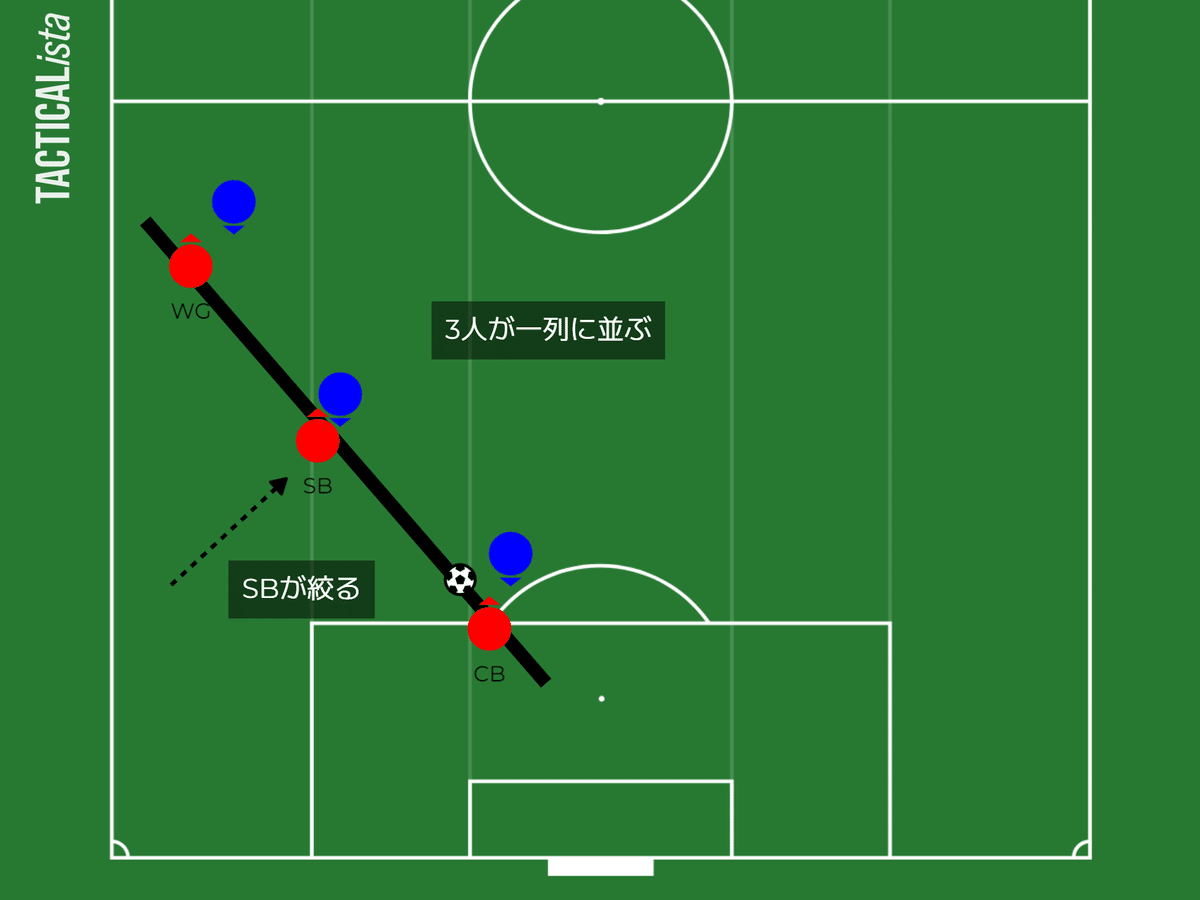

サッカーでは言うまでもなくトライアングルが重要です.3人でボールを前線に運びます.トライアングルを作るにはどうしたらいいか?という前提的疑問から作られたのがこの戦術.

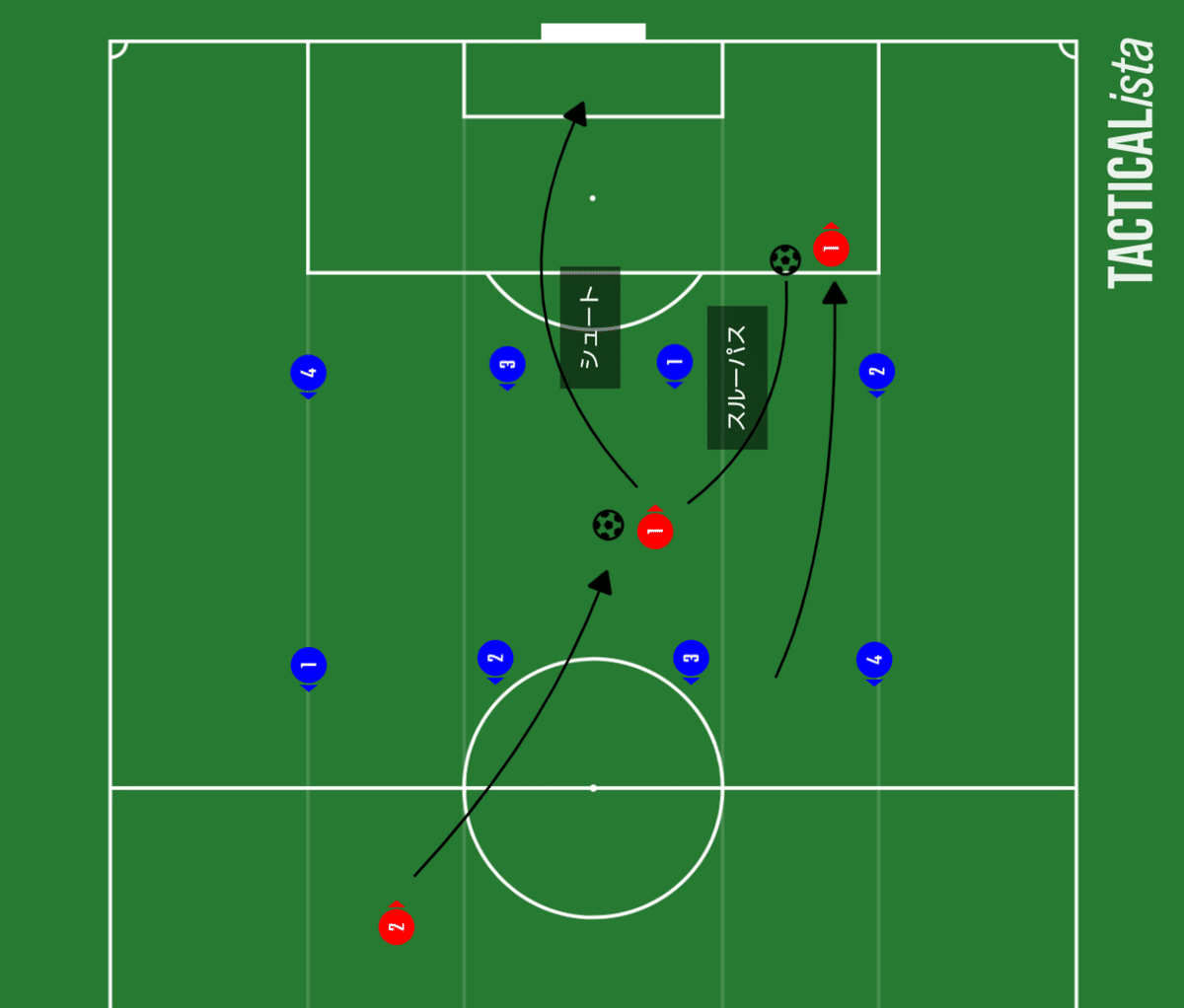

画像内赤チームが攻撃で,今からビルドアップする状態を想定しましょう.

ビルドアップ時にSBが内に入って,まるで3人が一列に並んだように配置します.

そのままSBが中に入っていきます.すると画像のようなトライアングルが形成されます.

もし,元々SBのマーク担当だった青選手がSBについてこなかったら,SBに出せるし,

ついてきたなら,今度はWGへの道が開けるので,CBからWGに当てることができるわけです.このトライアングルをつくるために,一度一列になってから始めることをスリーオンラインと言います.

さて,これを応用したのがボランチがスリーオンラインの真ん中に入るパターンです.

ボランチの一方がCBとSBの間に入ります.従ってLSBは高い位置を取ります.そのとき,LSBの前に本来いるはずのLWGは内のハーフレーン付近に入って,偽WG状態になります.

このようにサイドの選手が円を描くようにポジションを回転させることをヘドンドと呼びます.

ボランチが降りる際に中央の相手DFを引き連れることでレーンが伸びて,CBからLWGへ縦パスが入りやすくなります.疑似カウンターですね.一方で中に入ったLWGにマークがついてくれば,高い位置を取ったLSBが空くので,一気に前へ抜け出せます.

それ以外にも,逆サイドからの迂回経路がスムーズに形成されるし,攻撃力のあるLSBを活かせたり,ハーフレーンに入ったLWGがチャンスメイカータイプなら,関われるプレイヤーが増えて攻撃しやすくなったりするなどの旨味がありますね.

同サイド圧縮

・相手が自陣からビルドアップするときの現代的なディフェンス戦術

・相手が4バックの場合,CBの間をFWで切ることで始まる.

・片方のサイドにボールを押しやることで相手の攻撃を開始させない

・フォアチェックの具体例

相手(青)陣地内からビルドアップしてきた場面でのオーソドックスなディフェンス戦術が同サイド圧縮です.

上の画像の場面だとCF,ST,MF,RSBが画像内オレンジのゾーンを取り囲むように圧力をかけます.ボールを持っているCBは必然に追い込まれたサイドのSBか,近くのMFにしか出しどころがなくなります.これが所謂"ハマってる"ってやつです.

このときに同サイド圧縮のスタートになるのが,CFとSTの役割です.CFはボールを持っていない方のCBを,STはボランチの片方を,しっかりとパスカットできる位置にいる必要があります.パスコースを切っておくということですね.

まずこの作業をしなくはならないので,CFとSTのプレスをかける方向によって同サイド圧縮の成功確率に大きく変化していまいます.

最終的には1枚目の画像のような状態を作ることができると理想的です.

オーバーロードとアイソレーション

・密集と孤立

・ゲームの局面局面で起こる,あるいは起こすスペースの紛れ

・選手個々の特徴に合わせて選択される

試合中に上のような場面を見たことないですかね?

片方のサイドにはたくさん人がいるのに,もう片方のサイドはすっからかん.この状態のことを密集地はオーバーロード,孤立地をアイソレーションと呼びます.

オーバーロード状態を能動的に作っていくことをストーミング.アイソレーション状態を作ることをアイソレートって呼ぶこともありますね.

たとえば片方のサイドでオーバーロードが起こっていて,逆サイドに思いっきりサイドチェンジしたら,アイソレートになりますね.

オーバーロードは,味方が近くに密集しているので,共有力の高い選手,味方を上手く使えたり,使ってもらったりできる選手にとっては嬉しい環境です.逆にアイソレーションは一対一で圧倒できる選手が嬉しい環境と言えるでしょう.

オーバーロードの場合,相手も密集しているので,そこを抜け出せば大チャンスですが,失う確率も高くカウンターを受けると厳しいというデメリットがあります.

一方アイソレーションでの一対一での勝敗はそのあとのゲームの流れに直結します.ここで勝てるとなれば積極的にこの状況を作り出せば点が入る可能性が高まりますし,負ければ相手のDFに自信を与え,こちらは手札を失います.それだけにチームの命運を分ける局面と言えます.

その他の個人戦術

アラコルタ

これも元はフットサルで使われていた技術の一つです.画像のようなSBからWGがボールを受ける場面を想定しましょう.

このとき画像の矢印の方向にWGが相手のDFを引っ張ります.WGが離れたため,WGをマークしている相手DFはボールを持っているSBと自分のマーカーであるWGを同一視野に入れることがかなり難しくなります.直後にSBに寄って,相手DFの前に出ます.

そして,相手DFの前でパスを受け,そのままカットインしていくプレーのことをアラコルタと呼びます.

所謂"こっちいきますよと見せかけてのこっち”ってやつです.

ドリブルアット

アラコルタの延長線上にある個人戦術ですね.アラコルタをして,WGの選手がカットインしていく状況を考えましょう.

WGはボール受けたら,本来自分のマーカーであったSBを引き連れて,別のDF,この場面ではCBに対してドリブルで向かっていきます.

これをドリブルアットと言います.

こうすることで,CBは自分に向かってくるボールホルダーと本来自分がマークしなくてはならなかったCFを同一視野に入れられなくなります.

その際に,CFがCBの裏に抜けて,そこにパスをするも良し.裏抜けしたCFにつられてCBが出てこなかったら,そのままコントロールカーブでシュート.

という非常に判断の難しい状況を相手のCBに押し付けることになります.これがドリブルアットの旨味ですね.

コンドグシオン

別名"運ぶドリブル"

よくCBの選手が行う個人戦術の一つです.画像のような1列目より前でCBがボールを持っている状況を想定しましょう.つまりファーストレイヤーで持っている状態です.

ここからCBの選手がパスすることなく,レイヤーを跨ぎ,セカンドレイヤーに進出することを運ぶドリブル,コンドグシオンと呼びます.

CBの選手がセカンドレイヤーに入ったことで相手MFは中央をケアするため,サイドをあけがちになります.

そこで,ロングパスの能力の高いCBはサイドに一気に叩いて,サイドで数的有利を作り出します.

コンドグシオンは足元があって,相手のFWに取られないドリブル能力があり,かつそこから展開できるパス能力がある選手が使える技ですね.

たとえば久保選手とビジャレアルのときに一緒だったパうトーレス選手(スペイン代表CB)なんかはコンドグシオンの使い手と言えるでしょう.現代的なサッカーではCBもいろいろなものが求められます...トホホ...

正対

追記予定

ストーン

追記予定

レイオフ

追記予定

5.まとめ

さて、駆け足にはなりましたが、いろいろ解説していきました。

重ねてにはなりますが、この戦術リストは増えれば書き足したいと思います。わからないところや追記がほしいという方はぜひDMなりなんなりアクションをください!

普段はサッカーの関連記事を書いております。

The press of EHIMEも含め、ぜひご一読お願いします!

ここから先は

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?