【取材】外食セブン&アイ・フードシステムズのサステナビリティ(前編)

今回はデニーズなどを運営する外食業界・株式会社セブン&アイ・フードシステムズのサステナビリティの取り組みについて、詳しく取材した内容をご紹介します。株式会社セブン&アイ・フードシステムズ の中上冨之(なかうえふゆき)さんにお話をうかがいました。

公益財団法人流通経済研究所

上席研究員 石川 友博

研究員 寺田 奈津美

総括マネジャー/環境部会長 中上冨之さん

セブン&アイ・フードシステムズのサステナビリティ推進体制

――貴社のサステナビリティマネジメント体制について教えてください。

中上さん:総務部のサステナビリティ推進という部署が推進しています。特徴的なのは、全ての部署を横断して活動する「環境部会」があることです。環境部会は、環境に関する課題全般を扱っており、全部署から部会員を募り、活動を行っています。

この体制はセブン&アイグループ全体で共通しています。セブン&アイ・ホールディングスにも環境部会があり、全事業会社を横断して各事業会社の環境部会を統括しています。

――環境部会員というのは、どのような人たちですか?

中上さん:環境部会員は基本的に各部門や部署の責任者が務めています。多くの場合、総括マネジャーや部長が務めていますが、場合によっては、CO2削減に直結する設備導入の担当者も含まれることがあります。また、環境部会の年間活動の一環として、ISOの取得・維持・更新が含まれているため、ISO推進担当者もおり、彼らも環境部会員と同様に課題に取り組んでいます。

――環境部会を含めたサステナビリティの推進体制について教えてください。

中上さん:トップを含む役員層が参加するCSR統括委員会が年に2回開催されます。この委員会は、会社全体のCSRに関する話し合いの場であり、トップも参加してグループ全体の情報共有を行います。また、半年ごとの活動の総括や今後のアクションの決定についても議論されます。環境部会は、このCSR統括委員会の一部として位置づけられています。

さらに、CSR統括委員会の間には、年に2回CSRミーティングが開催されます。このミーティングでは、環境部会を含む各部会の課題が共有されます。たとえば、「環境部会で進めている活動に対し、営業部や商品部にこの部分で協力してほしい」といった具体的な分担や協力について話し合われます。

環境部会は隔月で開催され、商品部、店舗管理部、人事部など、各部署の代表者によって構成されています。セブン&アイグループは『GREEN CHALLENGE 2050』のもと、「CO₂排出量削減」「プラスチック対策」「食品ロス・食品リサイクル対策」「持続可能な調達」という4つのテーマを掲げています。グループ各社は、それぞれのテーマに取り組むための検討を行っています。

セブン&アイ・ホールディングスのCSR推進体制図

――こうした体制構築において、トップ層のコミットメントや関与はいかがでしょうか。

中上さん:環境部会は社長の管轄下にあり、社長は環境推進最高責任者として深く関わっています。年間の環境部会の活動は、ISOの仕組みに基づき、年末のマネジメントレビューで社長から翌年の指示を受けて方針が決定され、それに従って進められます。

――内容が双方で合意されなければならないということなのですね。

中上さん:そうです。営業部が売上目標を立てたり、商品部がコスト削減目標を立てたりするのとは異なり、環境部会は直接的な利益責任がないため、環境部会側から「会社としてこうあるべき、こういう活動をすべき」という提案を行い、社長からの判断を受けて活動しています。

また、私は環境省の公的資格である「環境カウンセラー」としても活動しており、会社にとってプラスになる環境施策を計画し、提案する役割を担っています。そのため、環境に関する新しい情報や取り組みは、随時社長に直接共有するようにしています。

コーヒー豆かすからコーヒーカップへ アップサイクルの取り組み

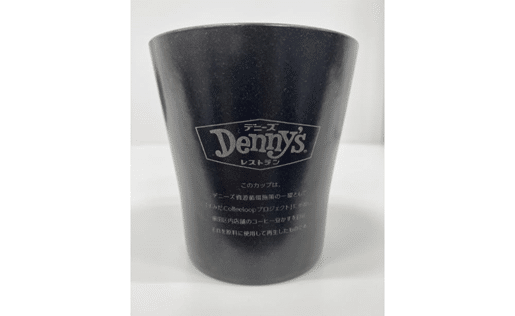

中上さん:このコーヒーカップは、実は当社の環境への取り組みの一環として作られたものです。

カップの裏側に「コーヒーループ」と書かれているのですが、このカップは本来捨てられてしまうコーヒーかすを使って作られています。墨田区内のデニーズをはじめとした店舗やオフィスから出るコーヒーかすを集めて、それを材料に、ヒノキの間伐材や再生プラスチックと合わせて、カップを作るという資源循環型のモデルとなっています。現在、このカップはコーヒー用のカップとしてデニーズのすべての店舗に設置されています。このカップの色は着色しているのではなく、原料であるコーヒーかすの自然な色で、素材が変わると色も異なるんですよ。

この取り組みは、墨田区の「すみだCoffeeloopプロジェクト※」に参加して行っています。デニーズでは全店で毎日2〜3トンのコーヒーかすが出ますが、その大半は焼却処分されています。そのため、一部は食品リサイクルループのメニューに活用し、また一部は堆肥にし、残りはこのような素材に変える取り組みを行っています。

※「すみだCoffeeloopプロジェクト」とは

「墨田区資源循環・地域連携促進補助事業」として、墨田区とアサヒユウアス株式会社が主導し、区内のコーヒー豆かすをバイオマスプラスチックにアップサイクルし、循環させるプラットフォームです。

(https://www.asahi-youus.com/article/202310047700.html)

中上さん:この取り組みの一環として、お取引先様が本部オフィスに来られた際は、できるだけこのカップでコーヒーを提供し、コーヒーループの取り組みについて説明するようにしています。

リサイクルの取り組みをせっかく形にしたので、多くの方々やお取引先にも知っていただきたいからです。

環境への取り組みは、外部に対してニュースリリースを出したり、取材を依頼したりして発信していますが、内部への浸透がなかなか進まないという課題がずっとありました。

そこで、従業員に自分たちの出したコーヒーかすがこのような形で還元されることを実感してもらうために、このカップを全店舗に置いて、お客様にはこのカップでコーヒーを召し上がっていただき、従業員も自由に手に取ることができるようにしています。これは、会社の環境への取り組みを社内に浸透させることも意図しています。

確かに、実際に手に取ってみると、環境の取り組みの成果を実感しやすいと思いました。

中上さん:この取り組みはまだ始まったばかりですが、デニーズの店舗でも非常に評判が良く、多くの方から「販売してほしい」との声が寄せられており、現在、販売テストを開始できるよう検討しているところです。

こうした取り組みはさらに進化させていく必要がある、と考えています。当社では、山梨県北杜市で放置された荒山を森として再生させるプロジェクトとして2021年に「セブン&アイ・フードシステムズの森」を作りました。今後販売を検討しているコーヒーカップには、そこで出た古いコナラの木の、通常はチップにして燃やされる不要な木材を素材として活用したいと思っています。つまり、デニーズから出るコーヒーかすと、セブン&アイ・フードシステムズの森から出る不要な木材を素材として再利用する取り組みにしようということです。

従業員参加型の取り組みや社内報、社内表彰などを通じた、サステナビリティの浸透

――現場において、サステナビリティにつながる行動が継続的かつ本気でとられるようにする上で、どのような取り組みをされていますか?

中上さん:1つは、このコーヒーカップの取り組みのように、目に見える形にすることです。

一方で、知識面では「eco検定(環境社会検定)」を正社員や契約社員を含む全員が取得する取り組みを数年続けており、これが全社員の環境用語や環境に関する基礎知識の習得につながっています。社員が会社の環境方針を理解して活動できるようになるにはとても有効な施策だと考えています。

お店をマネジメントするために「生産性」や「売上」などの言葉を覚えるのと同じように、「COP21」や「地球温暖化」といった用語、さらにはオゾン層の問題などの基礎知識がなければ、会社がいくら『GREEN CHALLENGE 2050』という目標を掲げても、その意義が理解できないでしょう。

2014年からグループ全体で、基本的には環境課題にかかわりが強い部署からeco検定を受験するという方針はありましたが、「環境の取り組みや社員の行動変化のきっかけにするため」という社長の強い意向により、当社では全員取得を目指すことになりました。現在、取得率は約94%です。

他にも、社内の情報発信として、毎月発行している社内広報誌「にじのはし」の中で必ず1ページをサステナビリティの取り組みに割くといった活動もしています。

また、毎月、利益への貢献度が顕著な人だけでなく、社会貢献活動や環境の取り組みにより、企業価値向上に貢献した人も社長賞として全体朝礼で表彰する取り組みも行っています。以前は、企業価値への貢献が数字として現れにくいため、社長表彰の制度はあっても、環境の取り組みの成果はあまり対象にはなりませんでした。しかし、昨年からは利益への直接的な貢献とは別に、企業価値に貢献した人も表彰されるようになり、これまで評価されにくかった取り組みが注目されるようになりました。

また、中上さんは環境カウンセラーとして個人でも今年3月に環境省から

循環型社会貢献賞を受賞されました。素晴らしいです!

――サステナビリティ推進としては他にどのような取り組みをされていますか?

中上さん:同じ部署のスタッフ岩城が責任者となり、地域貢献の取り組みとして、「認知症本人ミーティング」の取り組みを推進しています。

現在、高齢社会が進む中で、認知症の方々が外出し、他の人と触れ合ったり、自分で買い物や食事をする機会が求められています。

そこで、デニーズは認知症の方々と自治体の方々に店舗に来ていただき、自分たちで注文して、お茶を飲みながら話し合う場を提供しています。こうした場で、自治体と連携し、認知症の方々が例えばお会計も自分で行うことができるように積極的にサポートしています。こうした取り組みに積極的に参加し、成功させた店舗の店長は、先ほどの表彰制度で社長賞を受賞しました。

💡中編では、認知症本人ミーティングの開催やマテリアリティの制定とKPIの設定、mottECO(モッテコ)などの本業を通じたサステナビリティの推進についてご紹介します。

そのほかの記事はこちら⇩

サステナビリティ取り組み企業の紹介 その他の記事はこちら

#サステナビリティ経営 #事例 #外食産業 #セブン &アイ・フードシステムズ #本業を通じたサステナビリティ推進 #アップサイクル #mottECO #自治体連携 #7FSの森 #認知症本人ミーティング #おこさま食育スクール #社会課題解決 #流通 #流通経済研究所