【取材】ロッテのサステナビリティ推進(前編)多様性が企業の成長につながる

今回は今年2月に開催された流通大会3日目にも登壇した、株式会社ロッテのサステナビリティの取り組みについて、詳しく取材した内容をご紹介します。サステナビリティ推進部の菅井江巳子さんと飯田智晴さんにお話をうかがいました。

前編では、サステナビリティと事業成長や、人権への対応などのお話を紹介します。

公益財団法人流通経済研究所

上席研究員 石川 友博

研究員 寺田 奈津美

流通大会3日目の講演内容の詳細はこちら👇

※サステナビリティ成長戦略~講演内容、まとめました「流通大会2024」

<3日目>

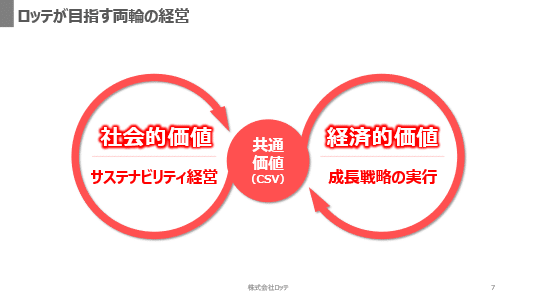

「サステナビリティと事業成長」両輪の経営にゴールはない

――(サステナビリティと事業成長の)両輪の経営について、現状をどのように評価されていますか?

飯田さん:社内の浸透具合はまだまだ道半ばだと認識しています。社内の浸透度を高めるということは、永遠の課題だと思っていますし、ゴールはなく、やり続けなければならないと思っています。

例えば、営業の担当者がお客様からサステナビリティに対応した提案を求められ、初めて自分事として「はっ」としたときに、ちゃんと私たちがバックアップできている状態にしたいと思っています。そういう積み重ねが、社内でサステナビリティの重要度を理解してもらうために有効だと思います。もちろん私たちから発信もしていきますが、お客様から言われる方が100倍ぐらい切実に物事を捉えますよね。

――さまざまなテーマについて取り組みをされていますが、過去1年で特にやってよかったと思われることはありますか?

飯田さん:キシリトールガムの使用済みボトル回収リサイクルの取り組みです。2023年には取引先様のオフィスで回収する実証実験を行いましたが、今年は小売業様と一緒に更に新たな展開ができそうです。このような感じで、取り組みを社内外に発信してきたことで、だんだんと仲間が集まってきていて、ずっと蒔いてきた種が最近少しずつ芽を出しつつあると感じています。

ほかにも、カカオ豆産地での人権デューデリジェンスでは、実際に現地に行けたのは良かったなと思っています。

ガーナの現地農村部はまだまだ電気が安定しておらず、取引データも手書きの伝票だったりします。そうすると、トレーサビリティの確認が結構大変で、カカオ豆がどの農家で生産されたものなのか、把握するのが難しい状況でした。情報も整備されていなかったため、それをブロックチェーン上で整理して、一部だけでも電子化しようとする実証実験をしています。

その中に、農家での児童労働のモニタリングシステムも組み込もうとしています。児童労働のリスクが高いのはどこなのか、そしてその要因は何なのか、例えば、学校が遠いとか、井戸がないとか、そのようなさまざまなリスクを調達データ(生産元農家、購入量など)と一緒に可視化するという取り組みです。

今年はカカオの不作で集荷が若干遅れていたり、インターフェイスの開発や現地での使い方だったり、さまざまな課題はあるものの、現在もデータの収集を進めています。

この取り組みをしたことの意義は、現地が「このような情報を日本は求めているのだ」という認識をしてくれたことです。現地に行って確認してきたところ、生産地によっては農家がリスト化され、把握できるようになっていたので、一歩前進だったのかなと思います。

「ヒヤリハット」の経験から人権への本格的な対応が始まった

――人権への対応はどのように始まったのですか?

飯田さん:これまでも人権デューデリジェンスを進めてきましたが、人権に関する社内の意識が大きく変わったきっかけは、商品のパッケージにアンコンシャスバイアス[i]のようなものが表現されているというお客様からの指摘があり、そのヒヤリハットの経験からです。そこで、人権というものが事業に大きなインパクトを与えうるということを改めて認識し、社内でもちゃんとやらなくちゃいけないということになりました。

もう一つは、今は小中学校でSDGs教育が行われており、小中学生からの問い合わせが増えたことですね。「身近な事例を調べよう」というような調べ学習で、たまたまチョコレートがテーマになると、当社にお問い合わせメールやお便りが届き、カカオ豆産地の課題についての質問に回答する機会があります。やはり若い世代の関心の高さというのは身につまされます。また、将来には我々の顧客になる方々ですし、今でも、商品を指して「あれ買って」って言っていたら、購買の意思決定者ですからね。

[i] 無意識の思い込み。自分自身が気づいていないものの見方や捉え方のゆがみ・偏りをいう。

ポイントは「サステナビリティ」をうまく推進のきっかけに使うこと

――取り組みが着々と進まれているようですね。うまくいっているポイントは何でしょうか?

飯田さん:いろいろな新しいことをやっていくうえで、「サステナビリティ」の文脈で説明すると、みんながいろいろなことを「じゃあやろう」となり、推進しやすいなと感じています。

何か新しいことをやろうとしても、現業が多忙だったり、「本当に意味があるのか?」と懐疑的だったりと社内の協力を取り付けるのに苦労すると思いますが、サステナビリティの文脈で説明すると、サステナビリティが社内に浸透しつつあるので、社内で動きやすくなっている実感があります。サステナビリティをうまく推進のきっかけに使うことは有効だと思います。

Loopの回収の話でいえば、洗浄した容器の品質保証には前例がなく、社内でも難しいのではないかという意見が出たのですが、関係者がサステナビリティという考え方に立ち、必要性を理解したからこそ、いま取り組みが進んでいるのかなと思います。

また、私はこのことをうまく利用して、社内の今までやりたくてもできなかったことを後押ししたいなとも思っています。例えば、カカオハスク(カカオ豆の外殻)の有効活用のような、いろいろなものをアップサイクルする取り組みは過去にもアイデアはあったのですが、石橋を叩きすぎて進まなかった例もありました。

それを突破するのに、サステナビリティの観点で「食品ロス削減のための取り組みでもある」と説明すると、とても合意形成が早くできるようになったと最近感じます。

ロッテのアップサイクルの取り組みについて、詳しくはこちら👇

――サステナビリティと言うと、従業員の捉え方や意味合いが変わってくるということなのですね。もしかしたら、御社の中でサステナビリティという言葉の意味合いがそのような素晴らしいものとして定義や共有がきちんとなされているからこそかもしれませんね。

飯田さん:そうですね。「社会のサステナビリティ」と「ロッテのサステナビリティ」の両立を、社内で理解してもらっていると思います。

例えば商品の寄付の話でいうと、社会貢献と食品ロスの削減のどちらを主な目的とするかで取り組み方は大きく変わってきます。前者の場合、全国のフードバンクにまんべんなく寄付したいが手間やコストがかかってしまう、余っている商品より売れ筋商品の方が喜ばれるのでは、という議論がなされるかもしれません。当社では後者の目的で取り組んでいますので、余剰の未出荷品が発生してしまったときに、その在庫がある場所の近くの寄付先を見つけて、できるだけ効率的に寄付を行うようにしています。このように、取り組みの目的を社内できちんと整理することが大切です。

それは、DEI[i]も同じで、当社ではDEIを世の中の流れだからとか社会貢献のためではなく、会社が成長していくためにイノベーションが必要で、そのために多様性を推進していると明確に定義しています。取り組みを進めるうえでも、「なぜやっているのか」ということを明確にして、ちゃんと丁寧に説明することが重要なのかな、と思います。

――社会貢献とサステナビリティは根本的に考え方が異なるということを会社の中で浸透させることが重要だということなのですね。

[i]「Diversity(ダイバーシティ、多様性)」「Equity(エクイティ、公平性)」「Inclusion(インクルージョン、包括性)」の頭文字からなる略称。

サプライチェーン全体で協力して脱炭素に取り組んでいく

――逆に、この1年でやってみたかったけどできなかったことはありますか?

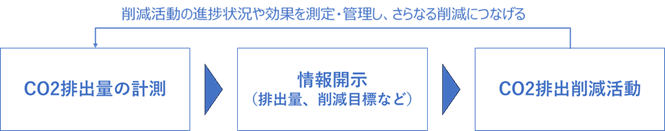

飯田さん:そうですね、スコープ3[i]の算定の中にサプライヤー様のCO2削減努力を反映できるようにするということですね。

現在は環境省等のデータベースを利用して算定しているのですが、そうすると、例えば、小麦粉であれば調達量に係数を掛けて算出するので、(スコープ3を減らすには)小麦粉の調達量を減らすしかない仕組み[ii]になっており、サプライヤー様の努力を反映することができません。

そこから脱却して、例えば再生エネルギー(以下再エネ)を導入しているサプライヤー様から実際の排出量をヒアリングし、係数を設定することができれば、サプライヤー様の削減努力をスコープ3算定に反映できるようになります。

このようにサプライチェーン全体で協力して脱炭素に取り組んでいく流れが、今は大企業主体かもしれませんが、徐々に裾野が中小企業にも広がっていくのではないかと思います。

――もしかしたら、そういう削減の努力を示す数字を自社で出せて、「下げる努力をする」ことが調達量増加につながる、という話が広がれば、サプライヤーさんも、もっとCO2排出量を下げる努力もするかもしれませんし、CO2排出量を開示するために、排出量の測定をする努力もされるようになるかもしれないですね。

飯田さん:そうですね。一方で、今後は我々も小売業様から同じ要請を受けるわけです。それは、「社会全体をよくするためにサプライヤーにエンゲージメントする」ということであり、我々も小売業様から要請を受けるし、我々は上流のサプライヤー様と協働していく。そのようにどんどん上流に遡っていく中で、農家の皆様などサプライチェーン上で相対的に弱い立場の方々に対しては、サプライチェーン全体が連携して、森林破壊を防ぎながらも、生産量を増やせるような工夫はできないかと模索し、All-Winなやり方を考える必要があると思います。

[i] 原材料仕入れや販売後に排出される温室効果ガスの量のこと。

[ii] 一般的な企業のCO2排出量計算では、環境省等が公表している、数年に一度更新されるパラメーターに活動量を掛けてCO2排出量を計算するため、パラメーターそのものの改善に取り組んでも反映されない仕組みになっている。

※中編では、成長とサステナビリティのコンフリクトや、社内外への発信方法についてうかがったお話を紹介します。

サステナビリティ取り組み企業の紹介 その他の記事はこちら

#メーカー #ロッテ #サステナビリティ #SDGs #人権 #事業成長 #脱炭素 #環境配慮 #事例 #ESG #サステナビリティ経営 #人権デューデリジェンス #サプライチェーン #イノベーション #リサイクル #スコープ3 #アップサイクル #食品流通