【出場時間データ分析】さいきんの新卒Jリーガー、いいんじゃない?【Soccer D.B×J.League Data】

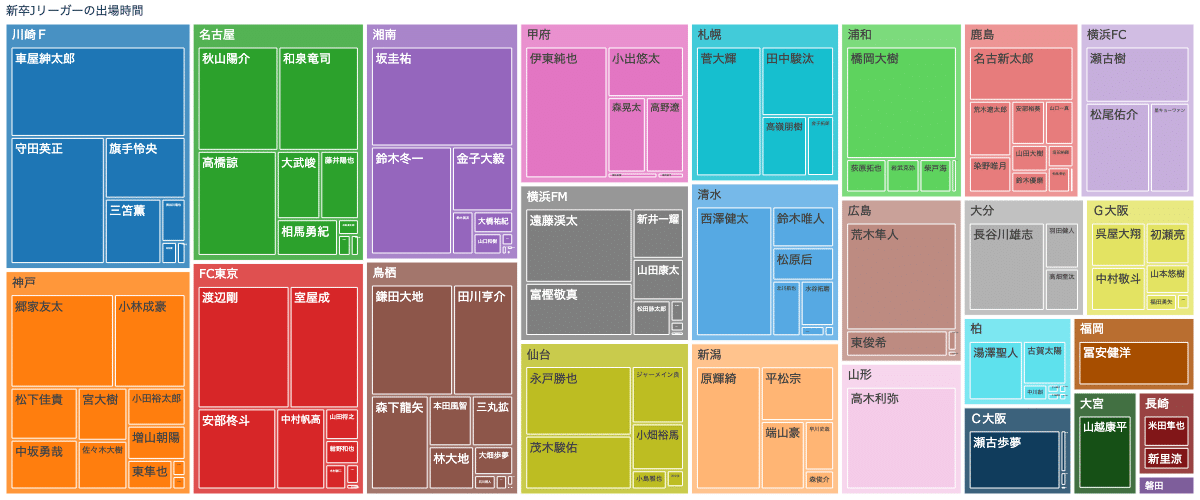

過密日程で進められている今シーズンのJ1リーグで、首位を独走している川崎フロンターレ。そのなかで最もインパクトを残している選手といえば、三笘薫(筑波大)と旗手怜央(順天堂大)の大卒コンビかと。他にも、コンサドーレ札幌の田中駿汰(大体大)、金子拓郎(日体大)、高嶺朋樹(筑波大)のトリオ、明治大卒だとFC東京 安部柊斗、横浜FC 瀬古樹、サガン鳥栖 森下龍矢、高卒だと清水 鈴木唯人(市立船橋)と鹿島 荒木遼太郎(東福岡)など、出場機会を得ながらチームの中心として活躍する選手が今シーズンはとくに多い気がしている。

他にも、若手を中心とした編成で躍進を遂げているJ2 ギラヴァンツ北九州や、J3 ロアッソ熊本や、オリンピック世代を軸にメンバーを選出したコパ・アメリカでの日本代表をウォッチする中で、自分の中である仮説が浮かんだ。

「さいきんの新卒Jリーガー、いいんじゃない?」

- さえない / saenai @saeeeeru

仮説があるなら、データで検証し分析する!のがデータアナリストのお仕事。したがって、「新卒Jリーガーの出場時間が多い気がしている」という点についてデータから検証し、その背景を「育成現場とプロのタイムラグ」から考察する。(データはサラッと、考察をシッカリめに、細かいデータは最後に)

1. 新卒Jリーガーの出場時間傾向

1.1 使ったデータ

今回、新卒Jリーガーの出場時間を分析する上で、下記のWebサイトからスクレイピングによりデータを収集させていただいた。多謝!

■ 新卒Jリーガーの選手リスト [Soccer D.B.]

- 期間 = 2015~2020年度

- Soccer D.B.管理人さん(@soccerdb_2014) に利用を許諾していただきました

■ 選手出場記録 [J.League Data Site]

- 期間 = 2015~2019年度、2020年度のみは2020/08/15時点

- 利用規約

1.2 新卒Jリーガーの選手数(2015~2020)

まずは、新卒Jリーガーの総数を年度ごとに。18年までトータル150人程度だったが、ここ2シーズンは明らかに増えている。要因はいくつかあるだろうが、まずはJ全体として新卒の選手数が増えているという事実を確認することができた。

1.3 新卒選手の出場時間総計(2015~2019)

つぎは、シーズン途中である2020年を除いた新卒選手の総出場時間を年度ごとに。2019年からグッと増えている。ここから、「新卒Jリーガー全員が即戦力として使われている傾向にある!」とは言えないが、リーグ全体として「新卒Jリーガーの出場機会が増えつつある」という傾向は見えてくる。(リーグ戦の出場機会は上限があるため)

1.4 16節までの出場時間総計(J1、2015~2020)

最後に冒頭で挙げた「J1の新卒の出場時間」を、各シーズン16節までに絞って集計した結果(右)を「J1の新卒選手数」(左)とともにプロットしてみる。印象としてあった、今シーズンのJ1での新卒の出場機会の多さは間違いなかった。コロナ下でのレギュレーションの変更(過密日程、降格なし)の影響も多大にあるだろうが、それを差し引いても"J1で新卒が活躍している"と言えるであろう。

1.5 まとめ

ここでは、新卒Jリーガーの出場時間データから仮説を検証してきた。まとめると下記の2点であろう。

■ 新卒Jリーガーの出場機会は"増加傾向"にある

■ とくに、今シーズンのJ1の新卒Jリーガーは異常

まぁなんとなく「さいきんの新卒は1年目で試合に出つつある」ということを確認できた。そこで、次の章ではその背景を「育成現場とプロのタイムラグ」から推測してみたい。

2. 「育成現場とプロのタイムラグ」

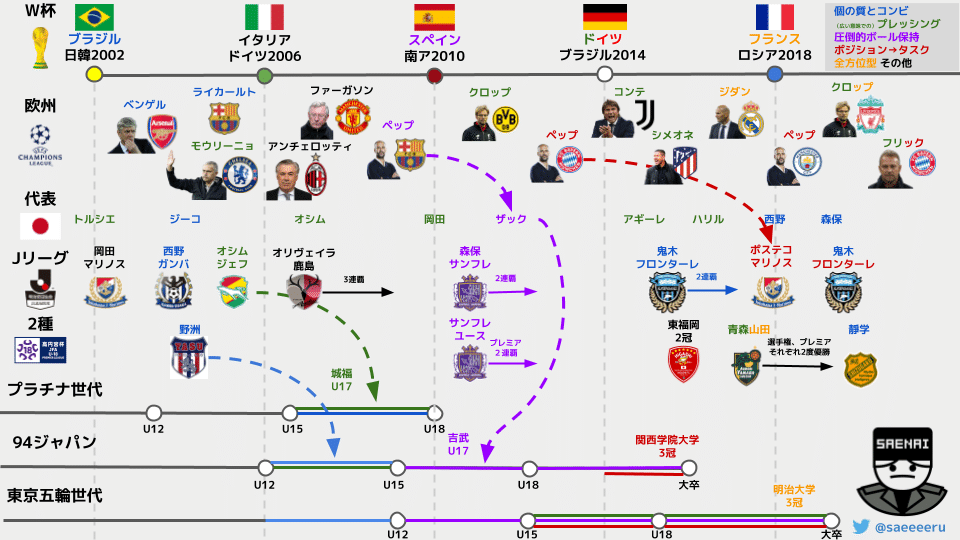

ここでは、前章でデータから証明された「新卒Jリーガーの出場機会の増加傾向」の背景を、「育成現場とプロのタイムラグ」と銘打って、考察していく。まずは、「世界/欧州のトレンド」と「日本代表/Jリーグ/2種の覇者」、「日本の育成の世代」を時系列でまとめた図をご覧いただきたい。また、チーム・監督名のテキストカラーで、その戦略・戦術的特徴を表現している。(ラベリングの異論は受け付けます、これを眺めながら上野で飲みたい人募集中)

上記の年表から主張したいポイントは、下記の2点になる。

■ 「世界・欧州のトレンド」が「育成現場」に落ちてきたあと、その指導を受けてきた選手が、プロで活躍するまで時間を要する

■ 「東京五輪世代」はU-12の段階で「ボールを大切にする」概念を学びながら、U-14あたりで試合映像と指導から「ペップのボール保持」の影響を受けており、ボール保持における当たり前を可能とする選手が多く育っている

上記と、ビルドアップが標準装備になってきたJリーグを加味すると、1章の「新卒Jリーガーの出場機会の増加傾向」の要因は、東京五輪世代の「育成世代で影響を受けてきたスタイル」と「近年のJリーグの戦術トレンド」の重なりで説明がつくのかもしれない。

この点については、らいかーると氏が本人のブログにて「最近気になっていること」と題して、独り言を書き連ねられているので、ぜひそちらも参考にしていただきたい。

また、さえない自身が94ジャパンの候補(の候補)としてナショナル・トレセン(九州)や熊本県トレセンのトレーニングに選手として参加した際の指導を思い返すと、まぁ何にも教わってないなというのが正直な本音である泣 小学生のときはロナウジーニョのエラシコだけ、中学のときは柿谷の1stタッチだけ、高校になっていきなりバルサのボール保持と中央突破・ネガトラを真似してきた自分(n=1)と比較しても、今の若い子たちはボール保持においては、基本的にちゃんとしている。(余談 : ペップバルサとザックジャパンの悪影響で、いまの20代後半は中央で崩すサッカー=美しいと思っている人も多い)

3. まとめ 「さいきんの新卒Jリーガー、いいんじゃない?」

ということで、本noteを一旦締めることととしたい。「さいきんの新卒Jリーガー、いいんじゃない?」というタイトルについて、出場時間データからその証拠を、そしてその背景を「育成とプロのタイムラグ」から年表をベースにまとめた。日本の育成年代の質は間違いなく上がっているし、これからもJで即戦力になる選手がガンガン出てくると思われる。

しかしながらこのままで、世界に勝てるか?世界の第一線で活躍する選手がでてくるか?と、真正面に尋ねられたら、また話は違う。バルディ本 第2弾では、「日本代表にはチームを勝たせられる絶対的な選手がいない」「最後の攻略で裏がない」とツッコミを受けていた。世界に勝てるか?という点については、うっちーの引退会見で語っていた「世界と日本のレベルは離れていっている」発言が興味深かった。個人的にはフィジカル的な要素も大きい気がしているが、第一線でやっていたうっちーはより高精細に要因を分析しているに違いない。彼と岡崎の忖度ない発言には、みなさん要チェックです。

若い子たちは、たくさん飯食ってボディコンタクトも巧みになって、裏も取ってくれよな。あとは守備のステッピングも気にしてくれよな。おっさんたちは、勉強し続けてくれよな。

4. おまけ(最多出身チーム、新卒を使ってくれるクラブ...)

4.1 最多出身チーム「圧巻の明治」

4.2 新卒を使ってくれるクラブランキング「イメージ通りのザスパ」

4.3 新卒出場時間マップ(J1)「フロンターレのフロントと魅力」