釣り人語源考 ゲンロクダイ

『水族志』の58番に、面白い名前の魚が登場する。

「コバムヤケ」だ。

「形状は薄っぺらくて口は極めて小さい。

ほぼヒダリマキ(カゴカキダイ)に似ている」

「眼上から背に至り隆起して背ビレがある。

尾ビレのすぐ近くの上下のヒレは相対な形をしていてイシダイに似ている。

腹ビレは長く、藍色で、もとの方は褐色にして黒斑がある。

胸ビレは淡いムラサキ色で、先は白く、もとは黄褐色」

「身体は"方"にして細かい鱗を持つ。

背は紫褐色で腹側は浅い色。だいたい紫褐色の細い縦條をなす。

頬のエラは紫色をおびて、眼の上下に褐色の條斑がある。」

「第一背ビレの前後から、腹の下ヒレのつけねと尻ビレの頭にかけて、太い横斑がある。

更に第二背ビレから尻ビレにかけてにも太い横斑がある。

色は褐色で、半ばから黄色。

イシダイのような第二背ビレと尻ビレの対は、もとの方は白く半ばから淡い黄色。」

「第二背ビレの後端に、"親指で押したような"黒い点がある。黒点は白い線でフチドリされる。

尾ビレは褐色。岐は無い。」

特徴をまとめると、「カゴカキダイの体型で、眼の上下・身体の前半・身体の後半に褐色の太い帯が通っていて、第二背ビレの後端に特徴的な黒点がある。」

これは記述通りに読むと「ゲンロクダイ」だ。

「ゲンロクダイ」という標準和名は神奈川県江の島付近での呼び名からの採取である。

ゲンロクダイの由来は「元禄時代の優雅な着物ではないか」という説があるが、果たしてそうだろうか。

「コバムヤケ」とは「小判焼け」という事だとしたら、「ゲンロクダイ」は「元禄小判」の意味となるだろう。

皆さんは昔ばなしなどに出てくる「大判小判」にどんなイメージを持たれているであろうか。

おそらくほとんどの方が「ここ掘れワンワン」、「鬼退治」、「親切にしたスズメからのお土産」でゲットした「お宝」だと思う。

埋蔵物は6ヶ月以内に所有者が判明しなければ、土地所有者と等しい割合で所得権を得ることができる。秘密に持ち去るのは犯罪だぞ!

豊臣家の支配する桃山時代に「天正大判」が造られた。

主に大名家に下賜する目的であり、一般に流通させる貨幣ではない。

そして江戸幕府が開かれた時、家康が天下統一を象徴するものとして鋳造されたのが「慶長大判」である。

慶長大判も贈答や記念品として使われた。

そして江戸幕府が一般に流通させる貨幣として威信をかけて造られたのが「慶長小判」である。

現代でももちろんキンピカだ

慶長小判は、家康が尊敬する武田信玄に倣って作らせた金の貨幣である。

全国統一の貨幣制度とするべく、それまで各地で発展していた「小判、丁銀、銭貨」の三貨制を統合整備し、基本通貨を金貨である小判とするため、その品質を上げて秤量銀貨である丁銀よりも信頼度を上げる必要があった。

そのために小判の「品位」(金と銀の含有量の割合)は幕府の最高機密であり、民間での小判の品位分析は厳禁であった。

秤量貨幣にしてしまっては、広く流通して経済を発展させることは出来ないからだ。

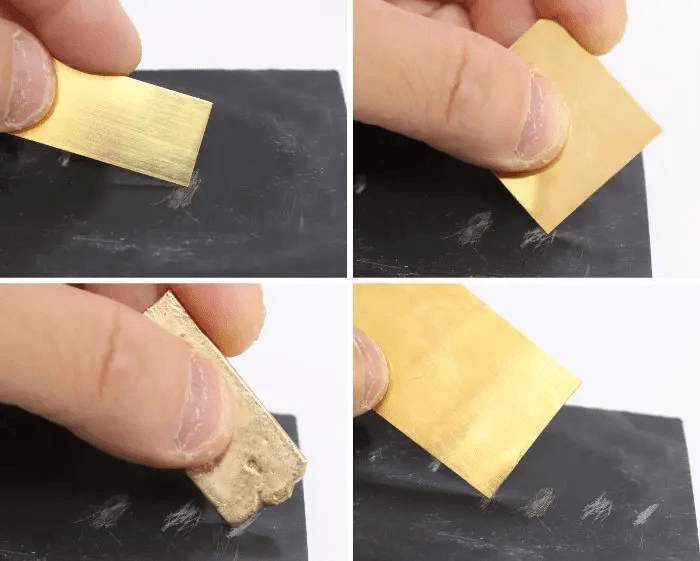

しかしながら「試金石」という言葉が残っているように、密かに金の含有量を測定する方法が江戸時代前期から存在した。

碁石に使われる「那智黒」という石を板状に加工したものだ。

あらかじめ金含有量が定量的に分かっている金の棒を準備し、試金石にこすりつけて条痕を何本か付ける。

そして小判の条痕を付け、濃硝酸をかけると不純物の銀や銅が溶けて金が残る。

残った条痕の様子から金の含有量が非常に正確に測定できるという方法だ。

実際に慶長小判は長い期間、高品位を保ち価値を維持していた。

戦国時代に各地で開発された鉱山は世界有数の金銀生産量を誇り、その採掘は江戸幕府が独占していた。

大阪城の蔵にはかつて莫大な金塊があって、それを減らす嫌がらせのために家康が秀頼に依頼して大仏大判を造らせていた。

江戸時代前期まで、金や銀は日本にたくさん流通し経済を支えていたのだ。

明治時代に実際に科学的に測定すると、慶長小判の品位は金が 84.29%~86.79% と非常に高水準であったことが分かっている。

しかし、徐々に江戸時代中期になるにつれ、状況が変わっていった。

江戸は世界一の巨大都市へと膨れ上がっていた。

経済規模はかつての2倍以上。…いや全国規模では10倍よりも大きくなっていたかもしれない。

貨幣の通貨量が必要であった。

けれどもそのころになると鉱山の産出量が低下してきた。

また貿易による金銀の海外流失も増大した。

将軍家の浪費や江戸の大火の修復費などで幕府の出費は増大し、いざという時に使う幕府の御金蔵に備蓄されていた大法馬金(300㎏あったとされる金塊)は、126個あったものが元禄の初期に全て使ってしまったのだ。

このような状況になると、慶長小判の価値は異常に増大してしまい小判を経済的に使用するよりも、「財産」として貯め込むほうが得となってしまい、ますます通貨量が減少する「通貨デフレ現象」が起きてしまった。

大富豪から庶民まで、蔵や床下に隠した壺に小判を貯め込み消費をしない「デフレ不況」となった。

米の値段は崩壊し、米に依存した藩幕財政にさらに追い打ちをかけることになっていた。

金の産出量の減少によって困窮したのは、小判を鋳造する「金座」の人もだった。

収入を確保するためには鋳造量を確保するしかない。

しかし金鉱山から掘り出す金は減り、人々は大判小判を貯め込み、90年以上にわたり長年使われた慶長小判は摩耗や欠損で痛みが激しい状態であった。

寛文年代に金座衆は老中の土屋直数に「世上何増倍の御徳用」という「改鋳」の旨を申し出たが、経済について詳しくない土屋は「金銀は最も重要な宝であり、それを用いた通貨は品位を落とすべきではない。」と却下した。

しかし金座衆はあきらめなかった。

現代で「世界初のリフレ理論経済学者」と評される、荻原重秀が勘定吟味役に就任したのである。

荻原重秀は「信用貨幣」という概念に気づいていた。

貨幣そのものに価値はなくても、発行する幕府に信頼があれば貨幣として使用できるという、現代の「紙幣」の理論に相当する考えを持っていた。

金座衆と荻原重秀は手を組んだ。

まずは絶対に「品位を落とす改鋳」であることを世間に漏らさないよう、絶対的隠ぺいのために金座を一か所に集め、それまでの民間組織であった金座を、幕府直轄方式である「直吹制」に改め、厳重な管理監視体制を整えた。

幕府の財政と通貨減少不況を一気に解決する、荻原重秀の秘策とは「慶長小判2枚を溶かし、灰吹き銀を加えて新たに小判3枚を造る。」というものだった。

しかし金含有量が約85%まである小判から、約57%にまで品位が低下することになり、明らかに品位が低下したことが一般庶民にばれてしまう。

すると金座衆から驚くべき秘法が重秀に明かされた。

「金の色揚げ法」である。

食塩・硝酸カリウム・硫酸鉄・硫酸銅・硼砂・インド乳香を梅酢に溶かしたものを新小判に塗って、炭火で炙り、拭き取る作業を何度も繰り返すと、表面の銀成分が溶けて拭き取られ、ほぼ純金の表層となる。

金57%では「青味がかった淡黄色」である小判が、「色揚げ」によって純金の「黄金色」となるのである。

元禄8年、「金銀改鋳御触書」が発布され、元禄の改鋳がスタートした。

新しい「元禄小判」に庶民は噂話で持ち切りとなった。

確かにキンピカではあるが、何か色が人工的で変だ。

重さは同じだけど、分厚くなっている。しかも脆くて折れるという。

しかしコッソリと試金石を試した人が言うには「なぜか品位は下がってない」(表面は純金に近いからなあ)

「これは品位を落としてある…でも試金石では分からない…」 秘密の噂は広く流布された。

さらに元禄小判を使っているうちに、表層が摩耗したり傷などが入って銀を含む部分が露出してしまうと、銀が酸化されくすんだ黄褐色となってしまう。

この現象を「金ヤケ」とか「小判焼け」と称する。

色落ちしてくすんでいる

おそらく「ゲンロクダイ」や「コバムヤケ」という魚名の由来は、品位の低い元禄小判が色落ちしてくすんだ色合いや、銀が多量に混ざり青味がかった淡黄色の地金によるものだろう。

本来なら黄金の色となるはずの仏具や装飾品が、それとは程遠い黄褐色の安物などを「元禄」や「小判焼け」と呼んでいたのではないだろうか。

元禄の改鋳によって、幕府には莫大な通貨発行益が転がり込み、取り合えずの財政破綻は回避することが出来た。

しかし元禄小判の悪評によって「悪貨は良貨を駆逐する」で有名なグレシャムの法則が起きた。

品位の高い慶長小判を退蔵し、悪貨である元禄小判を日々の支払いに使用するためだ。

だがやがて改鋳による通貨量の増大が効果を発揮していく。

経済発展に見合った通貨量が確保され、通貨安による持続的かつ緩やかなインフレとなり、それまで貯めこむばかりであった貨幣の価値が年々目減りすることとなった。

大富豪の蔵や土に埋めてあった慶長小判は、市場に出して交換したり、投資に充てた方が得である。

蔵に眠っていた大判小判は取り出され、隠してあった宝の小判は掘り出された。

また社会情勢も景気を左右させる。「生類憐みの令」によって愚公とも評されてきた徳川綱吉であるが、近年の再評価によって「儒教による文治政治」により、現代まで続く「日本人の倫理観の高さ」の発端となったと認識されてきた。

「天下泰平」。

未来への信頼を約束する安全な社会によって、さらなる景気循環が起こったのである。

元禄の好景気のなか、人々は贅沢をし、芸能を楽しみ、そして日々の暮らしの鬱憤を酒と噂話で晴らしていた。

「元禄小判」という悪貨。「小判焼け」という元禄小判の色落ち現象。

実は元禄の好景気のきっかけになったものではあるが、経済などわからぬ庶民の揶揄の対象として、「荻原重秀」や「徳川綱吉」の悪名と共に、その悪名を一つの魚名に残しているのだ。

現代の日本でも、マスコミに悪名を残した政治家こそ実は、日本に貢献した名士だったかもしれない。

関連記事