釣り人語源考 フカ

「フカ」は現在ではサメの別名とされている。

サメとフカの違いは江戸時代の頃からさまざまな説が出されていて、「関西がフカで関東がサメ」とか「大型がフカで小型がサメ」「外洋の深いところに棲むのがフカ、沿岸の浅い海にいるのがサメ」だとか色々だ。

しかしよくサメとフカを調べると、関西・関東説や大きさ説は例外多し…というかほとんど当てはまらないサメ・フカが多過ぎて、俗説としか言いようがない。

かつては色々な種類のサメが「○○ぶか」と呼ばれていたが、それらは現代では「〇〇ザメ」にほとんど置き換わっている。

さてとても有力な説として「フカヒレ」「フカ湯引き」のように、料理名のみフカを使っているという事から食用のサメをフカと呼んだのではという説がある。

「ヨシキリザメ」は最も高級なフカヒレの原料となるサメだが、かつての名前はアオブカやミズブカだ。

アオは体色から、ミズは身質が水っぽくて生食に向かないところからである。

ヨシキリの語源も「足切り」からで、フカヒレを取るためにヒレだけ切り取って捨てていた過去があるからだ。

「あし」を忌んで「よし」としたのは日本語の定番だ。

また食用サメとして有名な「ネズミザメ」だが、東北地方から関東沖にかけ「モウカザメ」と呼ばれる。

この「もうか」とは「まふか」の訛りである。

もともと「真フカ」で、最もポピュラーで美味いフカという意味だろう。

しかし現在残っているフカを名乗る軟骨魚のラブカやネムリブカは食用ではない。

「ラブカ」は深海性サメで、原始的な特徴を残した非常に珍しい種だ。

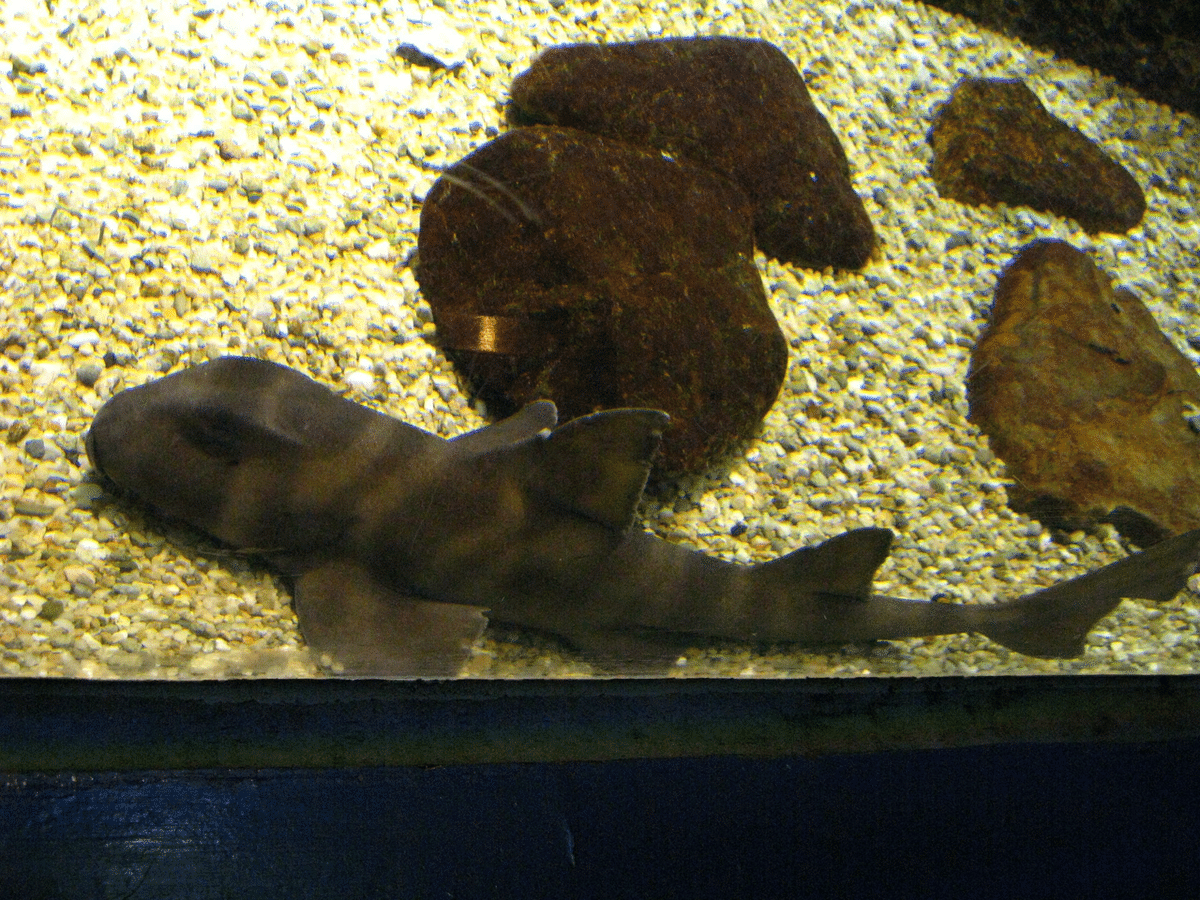

「ネムリブカ」はメジロザメ科の仲間のうち唯一泳がなくても呼吸が出来る種で、珊瑚礁などの洞窟で昼間に眠って夜間に活動する。

「ふかほど眠る」とされるのは本種が由来だろう。

「エイラクブカ」はドチザメ科の小型のサメで、食用とされていない。「永楽」の由来は明の皇帝「永楽帝」で、おそらく「永楽の瓜蔓抄」が語源だろう。

「蔓まくり」とは「芋蔓式」と同じ意味で、永楽帝の恐ろしい粛清を表している。疑わしい人物の一族は全て吊るされた史実を伝えている。

たぶん延縄漁をした時、食用ではないこのサメが大量に釣り上がる様子を見て、博学の漁師さんが「永楽ぶか」と命名したのではないか。

「ドタブカ」はメジロザメの仲間で最大種とされ、外洋を最も広く回遊すると知られる。

この種はフカヒレを利用しているが、現在では乱獲によって非常に数を減らしている。

「ドタ」の意味はよく分かりません…。

(追記 ブリの別名で「ドタ」があることが判明。

ドタブカの意味は「ブリのような(脂が豊富な?体形がブリのように太っている?)フカ」であると思われる。う~む納得。)

このように現存するフカは少なくなっていて、さらにほとんど食用ではないが、古文書に残るフカは非常に多い。

『大和本草附録巻之ニ』の「フカノ類」には、

「をろか」というフカ

「一丁」というフカ

「うさめ」

「白ふか」

「かせふか」

この上記5種は人喰いだと紹介している。

「つのじ」

「ほうふか」

「すねふか」

「おほせ」

「さざえわり」

「つのこ」

「つまりふか」

「かいめ」

をフカの仲間として記載している。

「をろか」はよく分からないが、「イタチザメ」かも知れない。イタチザメは目の前にある物質は本能で全て噛み付く習性があり、流木でもビニル袋でも食べてしまう。

船や人を襲うのも、「とりあえず食べる」という性質だからだ。それを「愚か」と考えたのかもしれない…。

「一丁」は、「ホホジロザメ」、「メジロザメ」「イタチザメ」のどれかだろう。沖縄県での地方名がどれも「いっちょう」の類である。ホホジロザメ、メジロザメ、イタチザメは人を襲った記録がある。

「うさめ」はよく分からない…

「こつう」と関係あるのか…な?

かなり危険な「ヨゴレ」が余っているのでコレで…

「白ふか」は「オオメジロザメ」だろう。淡水の河川でも遡る性質で、体色がメジロザメの仲間ではかなり白い。沖縄方言で「シロナカー」だ。気性が荒く多くの人を襲った記録がある。

「かせぶか」はシュモクザメの事で、「かせ」は「桛、綛」で糸を紡ぐ時や毛糸を巻き取る時に使う器具だ。

大群を形成するサメであり、気性が荒いので将来的に人を襲う可能性がありとりあえず注意が必要なサメだ。

「つのじ」は、「もだま」に似ているとある。

「モダマ」は色んな種が含まれるが、ここでは「ドチザメ」の事だ。「どち」はスッポンの別名である。

ドチザメに似ていて、背ビレの前にツノがある、脂が多い、との説明があるので「アブラツノザメ」だろう。

アブラツノザメは食用として広く流通し、「あぶらざめ」と呼ばれている。

余談だが、シイラの異名は「つのじ」だが、こちらは釣り上げると「つ」の字みたいに身を曲げて固まっちゃう事に由来する。

背ビレの前に太い棘がある

「ほうふか」「すね(子)ふか」はよく分からない。「ホシザメ」と「ネズミザメ」は産業的に入ってないとおかしい種類なので、少々字が重なっているのでコレで…

「おほせ」は「オオセ」だろう。

「さざえわり」は「ネコザメ」の別名で有名だ。

「つのこ」は「おほせに似て腹に角あり。」と記載されているのでトゲを持つ「カスザメ」だろう。

「つまりふか」は噴水孔を持つと書いてあるので「シノノメサカタザメ」だろう。身体の後半はサメのようであるのに、頭の方はエイの様になっている形態を「詰まり」と表現したのだろうか。

「かいめ」は「サカタザメ」の地方名に存在し、「戒名」すなわち「卒塔婆」の形に似ていることから付けられた名前だ。

このようにフカを調べると、ほとんどの種類を「フカ」にしていて、その中で皮が「沙目」のものを、徐々に「サメ」と言い出したのではないだろうか。

物の名前として「ねこぶかの沙目」と皮を呼んでいたら、いつの間にかその本体を「ねこざめ」と呼ぶようになってしまった。

そしてだんだんルールや由来が分からなくなって、さまざまなフカがサメへ変わってしまったのだろう。

では、「フカ」の語源は何だろう。

調べると「海の深い所に生息するから」と出てくるが、はっきり言ってそんな訳がない。

フカヒレは元々、古代中華王朝が「チョウザメ」を神聖視して食べていた、そのチョウザメのヒレを干した物がフカヒレであった。

日本にはミカドチョウザメとダウリアチョウザメが生息していたが、おそらく本州南部から中央のミカドチョウザメは古墳時代には刀剣の需要のために早々に絶滅し、東北地方は平安時代まで、北海道はロシア人が集中的に漁を行った明治時代に絶滅したと思われる。

ダウリアチョウザメは、集団で川を遡上するミカドチョウザメとは違い、川の上流の深い滝壺や淵に大型のメスが単独で生息し産卵を行い、増水した時に川を降り海で回遊し、再び川を遡上する生態である。

おそらく奈良時代や平安時代まで、日本の各地の滝や淵にひっそりと生息していたのではないだろうか。

そして数々の怪魚伝説を残したのだろう。

現代でもかなり珍しい事ではあるが、ダウリアチョウザメが日本各地で捕獲されている。

考察すると、このダウリアチョウザメが深い淵に生息するから「ふか」なのだ。

そして歴史が下り、すでにチョウザメが絶滅してしまった支那への輸出品として、チョウザメの代用品として海の軟骨魚のヒレを「ふかひれ」、その魚を「ふか」とした。また食用魚もフカと呼び始めたのだろう。

これが「フカ」の語源の真相だ。

ミカドチョウザメの日本名「わに」は、日本海側のサメの地方名ワニと、爬虫類ワニへと2つに継承された事になる。

ダウリアチョウザメがフカの由来というのが正しいのであれば、フカが広まる前の名前があったはずだ。

その痕跡が、『和名類聚抄』と福岡・沖縄の方言に残っている。

鱕魚 唐韵云鱕〈音番漢語抄云加㔟佐波〉魚有横骨在鼻前如斤斧者也御覧鱗介部云新婦魚〈弁色立成和名同上〉

鱕魚 唐韻に云はく、鱕〈音は番、漢語抄に加勢佐波(かせさば)と云ふ〉魚は横骨有りて鼻前に在り、斤斧(おの)の如き者なりといふ。御覧鱗介部に新婦魚〈弁色立成に和名は上に同じ〉と云ふ。

これは先ほど見た「かせふか(シュモクザメ)」と全く同じ特徴を述べた文章だ。それが和名抄では「かせさば」となっている。

「さば」がサメやフカよりも前の名前であったと分かる。

ちなみに鱕魚の前の項は「サバ」(鯖)で、

鯖 同食經云鯖〈音青阿乎佐波〉味鹹無毒口尖背蒼

「あおさば」が普通のサバの名称だ。

また、かせさばの次に記載されているのは、

鯆魚 唐韵云鯆〈音甫弁色立成云奈波㔫波〉大魚名也

「なはさば」という大魚だと記述していて、現代の「のうさば」の由来だと思われる。

「のうさば」というのは福岡県付近での、ホシザメやシロザメの干したものの名称で、「さば」がサメのこととなっている。

「のう」とは縄の事で、はえ縄で獲れるサメ類をまとめて「のうさば」や「のーそー」、「のうくり」などのさまざまなサメの地方名となっている。

沖縄県の方言でも、サメを「さば」と呼ぶ。

ヨシキリザメを「カシサバ」「ナンザサバ」、ネコザメは「マヤーサバ」などなど。

南西諸島で広く使われる漁船を「サバニ」と言うが、漢字で書くと「鱶船」で、サバがフカであるとされる。

沖縄の方言に、平安時代くらいの近畿の語彙がたくさん残されている事が知られている。

例えば「かりゆし」は「縁起が良い」「めでたい」という意味のうちなーぐちだが、その由来は「嘉例吉」で、嘉例とは「良い定め、めでたい先例」という意味の平安時代の和歌の用語だ。

平安時代やそれ以前の、サメを表す古い「さば」という言葉が京都や奈良から沖縄に伝わって、現代に残っているという事を示している。

「さば」の語源は、普通のサバと全く同じで「大騒ぎする、右往左往する、騒乱する」という意味の「さばめく」だろう。

普通の釣りの時にサメが間違って釣れてしまったら、それはもう大騒乱だ。

これはピッタリの命名としか言いようがない。

はるか古代の大和言葉で「さば」と命名されたのだ。

その後しばらくの間、青サバやらカセサバと、それぞれ名前が同居していた状態だったのだが、「フカ」というダウリアチョウザメの名前がヒレ用サメに継承され、これ幸いとサバは鯖の専用の名前になり、フカはいつしかほとんどの種類がフカに変更していった…

現代ではサメが主流の呼び名であるが、古代では「サバ」と呼び、そしてほとんど「フカ」に変わり日本海は「ワニ」に変わって、今は「サメ」に統一されようと歴史は動いている。

現代社会は文化の継承なんてすっかり興味がなくなっている。

もう何年か経ってしまえば、こんな名前の痕跡は綺麗に消え去って、未来永劫、語源の謎は永遠に謎のままだっただろう。