釣り人語源考 マナガツオ

「マナガツオ」は、西日本を代表する高級魚とされている。

イボダイ亜目マナガツオ科の魚で、カツオとは種類も見た目も全く違う魚だ。

更にその肉質や食感、そして食べ方も全くカツオとは違っていて、なぜ「マナガツオ」と呼ばれたのかよく分かっていない。

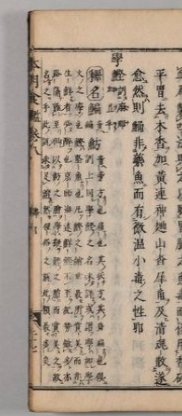

『本朝食鑑』という江戸時代に書かれた書物に、マナガツオの由来を考察する記述があるので解説してみよう。

「京都では、生のカツオが手に入らず、同じ時期に瀬戸内海で入手できるこの魚を鱠にして鰹の生に「学び擬えた」ので、「学び鰹」と称されたからだ。」

・・・なんともへんてこ説だと思わざるをえない。

「学ぶ」という漢字にこんな「なぞらえる」という意味は全くない。

現代に伝わる他の説では、「”本当の”という意味の”真名”が由来で、身がよく締まり、正真正銘の堅い魚であるということから。」

というものがある。

・・・身が堅いとな??? マナガツオは身が柔らかなのは言うに及ばず、骨まで柔らかいことで有名な魚だ。

こんなガセ中のガセな俗説があるのだろうか。

また別の説では「鰹の獲れない瀬戸内海では、初夏に獲れるマナガツオを鰹に見立てて”真似鰹”と称し、それが訛ってマナガツオと呼ばれることとなった。」とある。

「鰹に似ている」という全く意味不明な説だが広くネットで解説されている。

いったいなぜこんなに変な説がまかり通っているのだろうか。

マナガツオをもっと詳しく調べてみよう。

先程ふれた『本朝食鑑』は1697年(元禄10年)に書かれた本草書で、人見必大によって書かれた庶民がよく用いる食物などの詳しい解説が多岐にわたり、単なる本草書を超えて食品の百科事典とも言える。

『本朝食鑑』の「マナガツオ」を解説した項目を現代語に書き下し、調査してみよう。

「學鰹」 訓 麻那加豆乎

「鯿」「魴」 その状は方なり。その身は扁なり。

中略(先程の由来説のくだり)

京師はこれを珍賞し、摂津・和泉・紀伊・播磨に多い。

頭は小さく、頂は縮み、脊(背骨)は穹(曲がり)、腹は𤄃(ひろく)、身は扁、細かい鱗あり、色は青白く、腹の中に肪あり。

味は共に美腴(とても肥え太る)なり。

鮮しき者は膾と作りして最も賞美す。

醤、炙ったものと作りしても、また佳しなり。

もろもろの骨は軟弱で、歯牙を労せず喰らうこと可なり。

あるいは、背鰭と骨を連ねて、半身を頭頂より尾の前まで縦に切りて、偃月の形を作りして、その後薄く細くならしむるずんば、その中洞、𤄃く、上に䏈なり下に放ち、もって筝柱の象を模して膾を作る。

味もまた稍佳なり。

ただこれ庖人の賞㓛の事にして、しかるに京俗に傳えて美玩に爲る。

今はただ、京、近諸州にて、鮓を作り、糟漬けと作りしてのみ。

しかるにまたこれを餽贈(由緒ある食べ物の贈り物)す。

たとえ珍しいと稱えども、鮮に及ばざるなり。

江戸の芝浜および、駿河、伊豆、房総、陸奥の海辺でまれにこれが来る。

しかれども京近諸州のものに似てあらずなり。

解説していこう。

「マナガツオは『鯿』や『魴』と呼ばれた魚だ。

その形状は『方』であり、その身は『扁』となっている。」

古代の支那帝国で編纂された本草書などに「鯿」や「魴」や「鯧」という魚が記載されていたのだが、これらの書物を日本で翻訳するときに日本に生息する魚類に当てはめる人もいたり、支那大陸で書かれたからというので大陸の淡水魚に比定する人もいたりと、「鯿」や「魴」はさまざまな魚に当てはめられてきた。

しかし記述が明らかに海水魚である場合は、現代の中華人民共和国の福建省付近や、台湾の海域で獲れる魚のことである。

とても古い時代に中央から左遷された役人が、この付近の産物を調べて記した書物が当時残っていて、後の学者たちがいろいろな本草書のために参考にしたのだ。

熱帯魚や深海魚の仲間には、身体が非常に薄く平たくて、縦と横の長さがほとんど変わらない形の魚が豊富である。

そんな形の魚を、全部ひっくるめて「鯿」や「魴」「鯧」の仲間だとしていたのだ。

「京師」とは「大きな・人が集まる場所」という意味で、いわゆる京都市街地のことである。マナガツオは京都で非常に珍重されたと分かる。

産地は大阪湾周辺地域、そして和歌山県。

マナガツオは鮮度が落ちやすいので、京都に近い漁場が重要だ。

マナガツオは詳しい生態や回遊経路は不明であるが、深い海の海底付近に生息するクラゲ類やサルパ類、甲殻類や多毛類などをエサとして成長する。

東シナ海では、台湾島付近の深海に生息する一群が、台湾北方海域の沖合から支那大陸沿岸を北上し、5~6月ごろ浙江省の舟山群島の沿岸部の浅場へ接岸し、そこで産卵することが知られている。

深海魚は身体に良質な脂肪分をため込み、浮力調整や低温対応したり栄養保存としている。そのため非常に美味な仲間が多い。

おそらくこの舟山群島で獲れるマナガツオの群れは、古代の中華王朝で非常に珍重されたのであろう。

そしてこの非常に美味しい東シナ海の深海魚マナガツオであるが、なんと日本列島付近の太平洋でも、瀬戸内海で産卵するため回遊する一群が分布していたのだ。

初夏を迎えカツオが回遊を始めるころ、四国や紀伊半島沖合の深い海域で成長したマナガツオは、紀伊水道の沿岸を北上し大阪湾や瀬戸内海の沿岸の浅い海域まで回遊し浅場に接岸し産卵する。

マナガツオは釣ることが出来ないので、漁師たちは網を用いて捕獲する。

はるか昔の飛鳥時代や奈良時代に、遣唐使などで支那大陸に渡った使節や留学生たちは、歴代の中華帝国の宮廷人や宦官、高級役人や大富豪たちが好んで食していたマナガツオを「由緒正しい高級魚」と学んで帰国しただろう。

だいぶ脱線したが続きを解説していこう。

「頭部は小さく、後頭部は縮み、背骨が湾曲して腹部は幅広くなり、身が扁平だ。

ウロコは細かく、色は青白くて、腹腔内に脂肪がある。

味は脂が乗って非常にうまい。

新鮮であれば、ナマス(膾・刺身のこと)が最も美味だ。

ひしお(醤油の仲間)を漬けての炙り焼きも、これまた良い。」

いや~美味そう!!

マナガツオの刺身が絶品であるが、当時のことを思うと京都の近郊で獲れることが重要で、鮮度に勝るものはない。

だけど少し古くなって刺身が無理であっても、炙りも美味そうじゃ~ん。

「もろもろの骨はとても柔らかく、歯で簡単に噛みちぎることが出来る。

背ビレと背骨を切らずに、つながる様に半身を縦に切って『三日月』状にし、更に細かく包丁を入れてから、広く空いた腹腔を上に懸けて下に放ち、

『筝柱(琴の弦を支えて音階を調整する部品)』のような形を真似した刺身を作る。

これも美味しいのだが、京都に古くから伝わる料理人の技巧で、見栄えの美しさを誇るだけのものだ。」

おそらくこの技巧的な刺身は想像するに、柔らかい骨の弾力を利用して立体的な「アコーディオン」のように、ふわっと真ん丸に飾り付けた「お造り」なんだろう。しかし詳細は謎だ。

京都に昔から伝わる、料理人の技巧を競うもののようだ。

現代でも京都の料理法に「マナガツオの障子焼き」というものがあって、食べられる中骨を見えるように身を切って、見栄えする焼き物に仕立てるものが伝わっている。

マナガツオの骨は噛むほどに髄の味が染み出てとても旨いとされる。

この「学鰹の琴柱造り」という美しい刺身は、人見必大先生には技巧に走っていてお気に召さなかったようだ。

しかし「ヤマノカミ」という魚の語源考で引用したように、古代支那王朝では「魚の膾」というのは料理人がその妙技を発揮する食材であるのが常識化していて、文献や詩文でその「絶妙な包丁さばきで生み出される豪華で奇抜な飾り付け鱠」の記述が残っているのである。

既に現代の中華人民共和国では失われたであろう古代の支那王朝の超技巧の包丁さばきの美しい鱠が、江戸時代の日本の京都の由緒ある「お造り」として残っているのである。

文化の継承において日本は世界で最も素晴らしい。

「今は(江戸時代)ただ、京都近郊ではマナガツオは『鮓(寿司)』や『糟(粕)漬け』にするのみだ。

しかしこの鮓や糟漬けでも、『餽贈』するものとされる。

珍重されるが、やはり新鮮なものには及ばない。」

「鮓」はご飯と共にマナガツオを塩漬けして発酵させた保存食で酸味が効いたものだろう。

「糟漬け」は酒かすに塩や調味料を混ぜ魚を漬けこんだ料理で、これは現代でも多く食される。

保存食に加工されたマナガツオは、「餽贈」と呼ばれる結婚式などの祭事やお葬式などの法事など、非常に格式が問われる冠婚葬祭の場面で提供される「由緒正しい魚料理」であったのだろう。

手の込んだ珍しい料理でたいへん評判が高いが、必大先生はやっぱり獲れたて新鮮の魚が大好きなようである。

「江戸の芝浜、静岡県や伊豆半島の沿岸、房総半島、東北の沿岸でまれにこの魚が来ることがあるが、京都近郊で獲れるマナガツオとは似ているが別の魚である。」

これはたぶん、マナガツオに形は似ているけどウロコが大きい「シマガツオ」や「マンザイウオ」ではないだろうか。

これらは「エチオピア」という地方名を持つことで有名だ。

なぜ「エチオピア」なのかは諸説あるが、どれも意味不明だ。

秋田県で初捕獲個体

マナガツオに形は似ているが、いろいろ違う魚だ

さてこの「マナガツオ」の名前の由来は何だろう。

ひとつ有力な説があるので紹介してみよう。

長崎県でのマナガツオの地方名は「マナガタ」である。

この「マナガタ」とは「真菜刀」であり、野菜専用の四角い包丁のことだ。

この「まながたなうお」が訛って「まながつお」になったという説だ。

しかしこの説は弱点がある。

マナガツオの食文化はやはり京都が中心であり、長崎が発祥ではない。

また「まながた」とはカツオの古名であり、なじみの薄い長崎でマナガツオを呼ぶうちに単純に訛ってしまったものと考えられる。

そもそもであるが、「カツオ」の語源を「堅いウオ」とする、江戸時代からの説が間違いである。

「かつお」とは、「搗つウオ」であって、その意味は「細かく砕いて食べる魚」だ。

サンマやニシンの別名である「カド」は、「細かく砕いて飯と混ぜる」という調理法をもつ地方の名前だ。

だから「カツオのように身が堅い」とか「カツオの代用品」というのは全く意味も実態も通らない「俗説」であるのだ。

それでは核心の「まな」という言葉について調べてみよう。

大和言葉で古くから伝わる「まな」が付く言葉を探すと、「まな板」と「愛娘」が挙げられる。

「まな板」の「まな」の語源は一般的には不明とされる。

真菜や真魚として、野菜や魚だという説もある。

しかし単純に考えると、「包丁によって食材を切る時や、可食部分を食べやすく細かく分けたりする作業に使う台」がまな板だ。

野菜や魚といった食材を「手を加えて」いくという意味を持っている。

愛を「まな」と訓むのは「愛娘」「愛弟子」くらいでかなり少ない。

古い時代の日本では、皇族や貴族の跡取りである嗣子は自らと実母の家庭で育てられる。

そして多くの場合、娘と跡取りではない息子たちは乳母や家臣に預けられ育てられる。

日本書紀や古事記に登場する天皇の王女の名前には、家臣の「氏」がつけられている媛が多く存在する。育てた家臣の家名が付けられたのだ。

乳児の死亡率の高かった時代では、男は多くの跡継ぎ候補が必要なため、女は政略結婚のためにこのような慣習となったのだ。

しかし江戸から現代となり、身分の高い家であっても娘を実家で育てるようになっていった。

「自ら手塩に掛けて育てた我が娘」を「まな娘」と呼ぶのである。

「まな」とは「手を掛けること」という意味の大和言葉であろう。

「学ぶ」というのも「真似る」が語源と言われるが、多分「手を掛けて教える」のが由来だろう。

「マナガツオ」とは「手を掛けて細かくする魚」という意味の大和言葉が語源だ。

飛鳥時代から奈良時代に、高貴な、そして技巧を凝らす、貴人のための魚だとする古代中華帝国のしきたりが伝わり、その伝承が長く京都に残ったということだ。

繊細な包丁さばきによって琴のように美しく整えられたお造り。

骨まで美味しく綺麗に食べるよう、細かく切って加工した鮓や糟漬け。

人見必大先生が聞いたであろう「学び擬える」という伝承や、「鰹を真似る」といった俗説は、間違ってはいるけれども「当たらずとも遠からじ」と言ったところだろうか。

遣隋使や遣唐使の時代、日本は必死になって中華帝国から文化を学び、擬え、真似していったのだ。

日本語というのは必ず根幹で繋がっているのである。

参考記事