第十二話 東洋のセシル・ローズ

大正六年の二月、渡米船の出港が間近に迫ったある日、十河信二は、ある男と知り合った。

森恪。

日露戦争中の日本海にヨットで乗り出し、バルチック艦隊を見つけ出して名をあげた、あの三井物産の風雲児である。

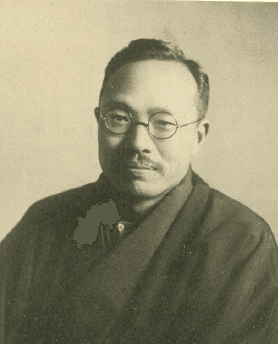

昭和15年『森恪―東亜新体制の先駆』より

十河を森に紹介したのは、太田圓三という鉄道省の土木技師であった。

「三井に森恪という男がいる。お前がいくら元気がいいといっても、所詮まだ省内の風鈴だが、向こうは大陸の暴れん坊だ。アメリカ駐在の経験もある。紹介するから会っておけよ」

森恪は、この数年前に活動の拠点を大陸から東京に移し、三井物産に籍を置いたままあちこちの会社の経営に加わり、手広く事業を展開していた。そのなかに小田原電気鉄道という箱根の山を攀じ登る小さな鉄道会社があり、伊豆出身の鉄道省技師・太田圓三が森恪の相談相手になっていた。

このとき太田三十五歳、森三十四歳、十河三十三歳。

その日、太田圓三は昼休みに風鈴を連れ出して、ぶらりと東京海上ビルの一室に森を訪ねた。東京海上ビルと鉄道省本庁舎とは目と鼻の先である。

「これが、前から君に話していた十河君だ」

「やあ。森です」

と、森は気恥ずかしそうに右手を差し出した。森も小柄である。一六〇センチ足らずの十河信二と背格好は似たりよったりで、上海駐在員時代に欧米の商社マンからつけられたニックネームは、「スモール・モリ」。

だが、二人とも手のひらはぶ厚い。指も太っとい。ふたつのいかにも無骨な手ががっちり組み合わされた。

森恪は、多忙である。この男はいつも忙しい。この頃、森は三井物産から独立して、政界に打って出る準備に忙殺されていた。

「森恪事務所」

とある。まだ事務所開き前らしかったが、そう広くもないその一室に訪問客が列をなしていた。

風鈴は手短かに自己紹介をして、用件を話した。

「アメリカに一年ほど視察に出ます。何か実際的なアドバイスをいただきたい」

「それなら、ぜひともホームステイすることを勧めます。それも上流家庭がいい。アメリカ人の考え方というものがよくわかります」

森は、きれいな目をしている。粒も大きく、切れも長い。その点、風鈴のケシ粒のような目と好対照である。そのシャイな目が、初対面の十河信二を前にして、ちょっとテレていたように筆者には思える。

「わかりました。ぜひそうしてみます」

「映画というものも、勉強になりますよ。アメリカという新しい国のパワーがどういうものか、よくわかります。ぜひ。見てきてください」

「なるほど」

「もうひとつ。アジアを見てきてください、あちらから。ご承知のように目下、アジア問題の中心は中国です。アメリカから眺めると、アジア大陸のことがよく見えますからね」

森の事務所には、正面の壁にドンと大きく一幅の扁額がかかっている。

「博 愛」。

ぎこちない。いかにも下手くそな金釘流である。左隅に

「孫文」

とある。

「……ああこれですか。辛亥革命のとき接触がありまして、そのときに、もらったんです」

と、森はさらりと言う。

孫文は、中国革命派のヒーローである。その孫文とこの男は個人的な親交があるらしい。それだけで、このシャイで小柄の男がとても眩しくみえたであろう。

この日、十河が森恪と向き合ったのは、ものの一〇分足らずに過ぎない。ほとんど立ち話程度で辞した。だが、惚れた。

この男の澄んだ目には、一瞥で人を捉えて放さない何ものかがあった。一方、森のほうも、この鉄道省の無愛想な風鈴に何ごとかを感じたらしい。

この十二話と、この後の十三話、十四話は、孫文と森恪について書く。

十河信二は、ほとんど出てこない。だが、この二人は、のちの十河信二を語る上で欠くことの出来ない重要人物となる。

話は、明治末期から大正年間の中国、日本の鉄道界が我田引鉄合戦に明け暮れていた時代の大陸革命事情におよぶ。

しばし、ご辛抱いただきたい。

ここから先は

¥ 100