ソニーが手掛けるSoneiumのローンチパートナーを全部解説してみる

2024年8月23日、ソニーグループとAstar Networkの開発を行うStartale Labsが設立した合弁会社「Sony Block Solutions Labs」が開発したレイヤー2「Soneium」の詳細が次々と発表されました。

この発表を受けて主に話題になっていたのは、国内大手企業がweb3のインフラ領域へ真正面から参入したことや、Astar zkEVMのOP Stack / Soneiumへの移行計画についてでしたが(移行計画については後ほど解説します)、本稿で注目したいのは、同時に発表されたローンチパートナーの顔ぶれについてです。

以下は、今回発表されたローンチパートナーの一覧です。

Astar Network

Optimism

Chainlink

Circle

Alchemy

The Graph

Transak

Pyth

業界屈指といっていいグローバルプロジェクトが多数参画しています。少なくない年月をこの業界で過ごしてきた筆者にとって、これらが国内発のweb3プロジェクトのパートナーである、という事実はかなりの衝撃でした。

とはいえ、業界外の人にとっては縁のないプロジェクトばかりだと思います。本稿では、これらのプロジェクトについて簡単に解説をしてみたいと思います。

そもそもSoneiumとは?

ローンチパートナーの解説に入る前に、簡単にSoneiumについて説明します。

Soneiumは前述の通り、ソニーグループとStartale Labsの合弁会社「Sony Block Solutions Labs」が開発するレイヤー2のブロックチェーンであり、「Go Mainstream(GM)」、すなわち一般層へのオープンインターネットの普及を目指しています。

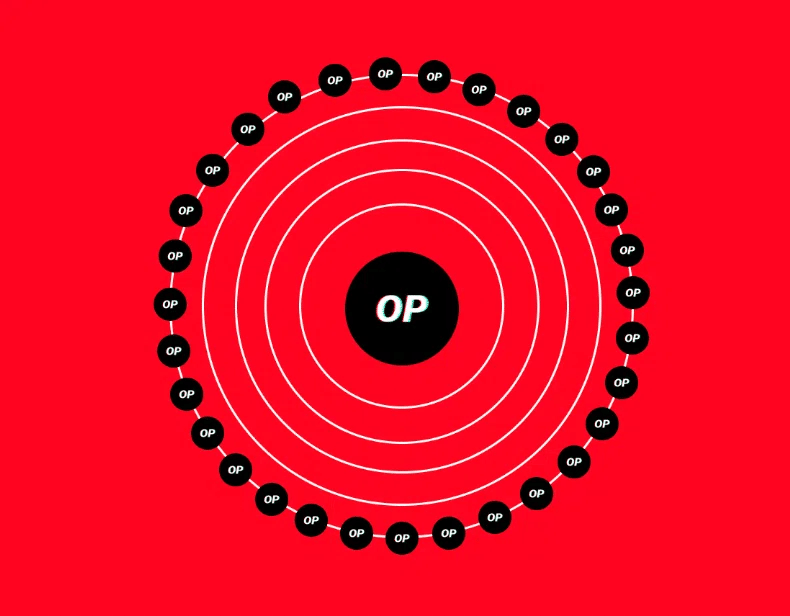

技術面では、既に大きなシェアを獲得しているOptimismというレイヤー2の基盤フレームワークであるOP Stackによって構築されています。OP Stackとは簡単にいえば、それを使って構築されたブロックチェーンはすべて高度な相互運用性を獲得できる、というようなフレームワークです。語弊を恐れずに言えば、データファイルをCSVで作成すれば、CSVに対応するすべてのツールでデータを利用できるようになる、みたいなイメージです。

OP Stackベースのブロックチェーンとしては、Soneium以外にも、Coinbaseの「Base」、Binanceの「opBNB」などが既に稼働しており、また、Uniswap v4も現在テストネットとして稼働中です。したがって、Soneiumはこれらの多数のアプリケーションを抱える有力チェーンと相互に接続可能になることが期待されます。

プロジェクト解説

ここからはローンチパートナーについて解説していきます。web3に馴染みのない方向けに冒頭でより噛み砕いた解説を行います。

Astar Network

初学者向け解説:日本発のパブリックチェーン。誰でも好きに開発・利用できるITインフラであり、既存のもので例えれば、アカウント管理/アクセス権限の管理の必要ないAWS/GCP/Azure?

Astar Networkは日本人起業家の渡辺創太氏が代表を務めるStake Technologiesが開発するパブリックチェーンです。日本発のプロジェクトもいくつかありますが、その中でも代表的なプロジェクトの1つになっています。

異なるブロックチェーン同士でも相互運用性が担保されるという世界観をマルチチェーンと言いますが、マルチチェーン時代に適したスマートコントラクト/Dappsのプラットフォームとして機能することを目指し開発されています。

当初は「XVM(Cross Virtual Machine)」という、WASMとEVMという2つの異なる仮想マシンに対応することで広範な規格/仕様のスマートコントラクトをサポートすることが目指されていましたが、最近のインフラレイヤーにおけるEthereumおよびEVM互換チェーンのプレゼンスの高まりに伴い、レイヤー1としてのAstar Networkは残存させつつ、zk-rollupの技術を採用するAstar zkEVMというレイヤー2の開発に比重を置くようになっています。

(Astar zkEVMについては次のOptimismのセクションで補足します)

Optimism

初学者向け解説:Ethereumレイヤー2。動作の遅いサーバーで処理をする代わりにローカルで安全かつ高速に処理を行い効率を高めるソリューション。

OptimismとはEthereumのスケーリング問題を解決するために開発されたレイヤー2です。Rollupモデルのレイヤー2としては古参であり、2021年1月にソフトローンチ、2021年12月にはメインネットをローンチしています。

単体チェーンとしてはTVLランキングで11位と、競合であり現在5位のArbitrumと大きく差が開いてはいますが、Optimismは前述のOP Stackというレイヤー2開発フレームワークをオープンソースで提供しているため、OPエコシステムとして見ると、6位のBaseや9位のBlastなどのTVLも含まれ、Arbitrumとつばぜり合いするような形勢となっています(All Chains TVL - DefiLlama)。

先にも触れましたが、SoneiumもOP Stackを用いて開発されるOPエコシステム内のチェーンであり、今後はAstar zkEVMもOP Stackへの移行を予定しています。

Astar zkEVMは、元々Polygon Labsが開発を主導するPolygon CDKというフレームワークを用いて構築されていました。Polygon CDKもOP Stackと同じくRollupモデルのレイヤー2開発フレームワークです。

しかし、今年4月にAstar zkEVMのネットワークにて発生した障害が、Polygon CDKのシステムに由来することが発覚しており、一部からPolygon CDKの信頼性が懸念されていました。

そうした懸念を気にしてか、あるいはもっと別の理由かはわかりませんが、今回、Astar zkEVMのPolygon CDKからOP StackベースのSoneiumへの移行計画が発表され、これによりAstar zkEVMは今後、Polygonエコシステムから撤退するとともにOptimismのエコシステムである「Optimism Superchain」へとSoneiumと一緒に参入していくことになります。

Chainlink

初学者向け解説:分散型オラクルの代表的存在。DXをするためにはまず電子化されていない紙のデータをOCRやスキャンによって電子化する必要があるように、ブロックチェーン上に存在しない様々なデータをブロックチェーンの外から安全に取り込むための仕組み。

Chainlinkは分散型オラクルと呼ばれるもので、オンチェーンには存在しないデータ(例えば気象情報や中央集権取引所の価格データ、伝統資産の価格データなど)をオンチェーンへと安全に取り込むための仕組みです。

近年では米国債などの伝統的なアセットをトークン化する取り組み(RWA)が注目されていますが、これらも基本的には分散型オラクルの仕組みを必要とします。また、よりweb3ネイティブなプラットフォームであるUniswapなどのDEXも、悪意のある攻撃を防ぐために分散型オラクルから安全に取得された価格データを利用しています。

Chainlinkは分散型オラクルを構築するプロジェクトのなかで最古参であり、かつ、最大手でもあります。最近ではクロスチェーンメッセージング(レイヤーゼロと呼ばれたりもします)という技術の開発にも力を入れています。

オラクルはスマートコントラクトやその集合体であるDappsをホストするために構築されるEthereumのようなブロックチェーンとは異なり、オラクルという仕組みを実現するためだけに存在するブロックチェーンです。EthereumやEVM互換チェーンだけを相手取っていればいいというわけではなく、仕様の異なる様々なブロックチェーンに対してデータを提供することが重要であり、クロスチェーンメッセージングはそのための技術になります。

Chainlinkのクロスチェーンメッセージング技術はCCIP(Cross-Chain Interoperability Protocol)と呼ばれ、これを基盤にしたチェーン間トークン転送アプリであるTransporterというアプリケーションも提供されています。Transporterには従来のブリッジよりも正確かつリアルタイムにトークン転送のステータスを追跡、可視化できるという強みがあるそうです。

Circle

初学者向け解説:代表的なステーブルコインを開発。ステーブルコインはブロックチェーン上でも法定通貨を使えるようにするためのソリューション。銀行が現金を預金という数字に変換しているように、Circleも法定通貨を預かり、その預り金の証書としてステーブルコインというデータを発行している。

Circleは業界2位のステーブルコインである$USDCや、$USDCを用いた決済ソリューションを開発・提供する大手web3会社です。

Circle社は$USDCを利用したクロスチェーンメッセージング/トークンブリッジプロトコルであるCCTP(Cross-Chain Transfer Protocol)という技術の開発も行っており、最近では、上で紹介したChainlinkの開発するクロスチェーンメッセージングプロトコルであるCCIPとの統合も推進しています。

ステーブルコインという伝統金融の世界に大きく関わるトークンを取り扱っているため、他のweb3プロジェクトと比べても規制当局と密に連携しており、BlackRockやFidelity、GoldmanSachsといった大手金融機関の出資も目立ちます。最近ではIPOも噂されています。

Alchemy

初学者向け解説:web3開発者向けの開発ツールを多数提供。AWSがゼロからサーバーを構築する必要性をなくしたように、AlchemyもブロックチェーンやDappsの開発における面倒な工程(ノード管理など)をスキップできるようにしている。

AlchemyはDapps開発をサポートする開発ツールを提供する企業で「web3業界のAWS」と呼ばれることもあります。

ブロックチェーンやDappsを開発するためには、ブロックチェーンとやりとりするためのノードやAPIが必要になります。個別に開発してもいいのですが、それでは非効率なのでAlchemyはこれらの開発や管理を支援する様々なツールを提供しています。

様々なツールを提供しているためすべてを紹介するのは難しいのですが、最近では同じくweb3開発ツールを提供するSatsumaやBwareといった企業を買収し、開発ツールの拡充を図っています。

The Graph

初学者向け解説:インデックスプロトコル。Googleがオンライン上のあらゆるWebサイトを「検索可能なデータ」としてまとめ直しているように、The Graphは、オンチェーン上の様々なデータを「検索可能なデータ」としてまとめ直す仕組みを構築。

Alchemyと同じようなフレーズを持ち出すことになってしまいますが、The Graphもまた「web3業界のGoogle」と呼ばれる開発者向けのプロジェクトです。

ここでいうGoogleとはGoogle Cloud Platformの開発会社やGoogle広告などのアドテク会社としてのGoogleではなく、Google検索の運営会社としてのGoogleを指しています。

The Graphはweb3の世界にデータの「インデックス(索引)」をもたらすことを目指し構築されている分散型ネットワークです。インデックスとは膨大な情報から欲しい情報へと効率的にアクセスするための索引データであり、例えばGoogleであれば世界中のウェブサイトをクローリングし、HTML構造などから重要であると考えられるデータをリスト(インデックス化)して我々が日々行う検索において結果を表示できるようにしています。

The Graphがやっていることも基本的にはこれと同じで、ブロックチェーン上に保存されているデータを収集し、必要に応じて索引化し、SQLのようなクエリ言語で取り扱えるようにしています。

Dappsだけでなく、エクスプローラーやアナリティクスなどのバックエンドにも活用されており、もはやWeb3の世界では必需品と化しています。

Transak

初学者向け解説:暗号資産決済サービス。店舗決済やECサイトでのオンライン決済など、既存の世界における決済において暗号資産を利用できるようなサービスを展開。また逆に暗号資産取引所を使わずともワンクリックで日本円やドルを暗号資産に交換できるサービスも提供。

Transakは160超の国々で利用可能な暗号資産と法定通貨の両方に対応する決済サービスです。最近ではVisaと提携しウォレット内のトークンを法定通貨化してVisaの口座に送金するサービスなども提供しています。

こういった法定通貨の世界と暗号資産の世界をつなぐ決済の仕組みをOnramp/Offrampと呼びます。競合としてはOnramperが有名です。中央集権的に運営される暗号資産取引所も法定通貨と暗号資産を交換できるという意味ではOnramp/Offrampと見ることもできます。国内では大手取引所のCoincheckが「Coincheck OnRamp」というサービスを提供しています。

Transakは2024年3月にweb3決済プロバイダーとしては初のSOC Type2の認証を得ています。これは米国公認会計士教会が開発した情報セキュリティに関するコンプライアンスフレームワーク及び評価基準であり、このような高いセキュリティ意識がSoneiumとのパートナーシップにも繋がっているのではないかと思います。

Pyth

初学者向け解説:分散型オラクルその2。あらゆるデータを取り込めるChainlinkに対して、金融関連のデータに特化している点が特徴。

PythはChainlinkと同じく分散型オラクルのプロジェクトです。ガバナンス面ではChainlinkと比べるとより高度に分散化されており、またデータをブロックチェーンにフィードする速度や頻度の面においてもChainlinkより優れていることが知られています。

一方で、PythはDeFiや金融セクターに焦点を当てておりデータの種類や内容を問わない汎用的なオラクルとして設計されているChainlinkとは異なります。

PythとChainlinkの最も大きな違いはオフチェーンのデータをネットワークに送信したり中継したりするのが誰かという点にあります。Chainlinkの場合はノードオペレーターによって中継されるのですが、通常、ノードオペレーターはオフチェーンの世界にあるデータを自分で見つけて中継するという流れになるため、データの出所はノードオペレーターに問い合わせないとわかりませんし答えてくれる保証もありません。

対して、Pythの場合は金融セクターに特化していることもあり、取引所や機関投資家などの価格データを保有するエンティティから直接データを供給するというモデルを採用しているため、データの出所を明確にできます。

データの誤差がシビアに取引体験に影響したり、信頼性を確保することが重要となるDeFiのようなセクターではPythの方が好まれるかもしれません。

ローンチパートナー以外のパートナー/エコシステム参加プロジェクトについて

ここまでローンチパートナーにフォーカスして解説してきましたが、ローンチパートナーの発表後も続々と追加のコラボレーションが発表されています。結びに代えて、ひとくちメモ的に執筆時点でのSoneiumパートナーについてもまとめておきます。

※執筆時点でhttps://soneium.org/en/ecosystem/に掲載されているVC以外のプロジェクトをリストしています。

Across:EVM互換チェーン間のクロスチェーンブリッジ。リレイヤーに競争させる仕組みを組み込むことで競争力のあるブリッジコストを実現。

Bifrost:Polkadotベースのリキッドステーキングプロトコル。マルチチェーンに対応しており、様々なトークンのステーキングをサポート。

Blockscout:500以上のチェーンをサポートするオープンソースのエクスプローラー。

Cyfrin:スマートコントラクト監査サービス。zkSync, Wormhole, Ondo, Linea, Lido, Securitize, Chainlink, farcaster, beefyなどの監査を実施。

Hacken:スマートコントラクト監査サービス。暗号資産取引所向けにProof of Reserve(オンチェーン上での残高証明)のサービスも提供。Binance, NEAR, Avalanche, KyberNetwork, KuCoinなどの監査を実施。

Heal3:国内発のWeb3ヘルスケアアプリ。Walk2Earn。

JokeRace:報酬付きのオンチェーンコンテスト(例えばハッカソン)を簡単に作成できるDapps。

Kyo Finance:?

Layer3:エアドロポータル。オンチェーン報酬付きのミッションを集約。

Layerswap:CEXにも対応するクロスチェーンブリッジ/DEX。

Layerzero:クロスチェーンメッセージングプロトコル(レイヤー0)。ULN(Ultra Light Nodes)という軽量ノードによる検証方式を採用することでトランザクションの高速化を図る。

Macaron Finance:Binance系のチェーンをメインに展開するDEX、ファーミングプラットフォーム。

Metadomo:トークンベースのポイントサービス。

Neemo Finance:Soneium上のリキッドステーキングサービス。$ASTRのリキッドステーキングに対応。9月9日にメインネットローンチ。

Nightly Wallet:マルチチェーンをサポートするweb3ウォレット。

OAK:調査時アクセス不可

OpenEden:米国債のトークン化サービス。EY監査済。

openfort:ゲーム向けweb3ウォレット。「Invisible Wallet」をコンセプトに、シームレスなオンボーディングやガスレス取引をサポート。

OpenZeppelin:スマートコントラクトのオープンソースライブラリ開発プロジェクト。

Orbiter Finance:レイヤー2相互の取引に特化したクロスチェーンブリッジ(Cross-Rollup)。EVM互換チェーン以外にも対応。

Owlto Finance:Cross-Rollup ブリッジ。EigenLayerに基づくOIIP(Owlto Instant Interoperability Protocol)という決済ネットワークを開発中。

PocketFarm:?

Privy:Web2的なUXに近いWeb3オンボーディングのためのAPIを開発。ウォレットコネクトのほか、メールアドレスやソーシャルアカウントでの認証に対応。

Quantstamp:スマートコントラクト監査。Ethereum2.0, Solana, Polygon, TonNetwork, Avalanche, Arbitrum, Square enix, Curve, MakerDAOなどの監査歴あり。

QuickSwap:Polygon上では一時最大のTVLを誇ったDEX。現在はUniswapniに次ぐ2位。

Rair:クラウド環境へのDappsインフラデプロイツール。node-as-a-service。

Reservoir:NFT関連のAPIを開発。

Router:クロスチェーンインフラストラクチャ。

Runtime Verification:スマートコントラクト監査。Optimism, Lido, Uniswap, Gnosis Safeなどの監査を実施。

Sake Finance:Soneium上のDeFiプラットフォーム。詳細は不明。

Scalebit:Bitcoin L2、zk、クロスチェーンなどの監査に特化するセキュリティ会社。

Sentio:Dapps向けのモニタリング・デバッグツール。

Sequence:オールインワンのBCG開発ツールの提供。

Slowmint:スマートコントラクト監査。1inch、PancakeSwap、Celer、OKX、Binance、TON Network、Wormholeなどの監査を実施。

solv:Bitcoin中心のDeFiプロダクトを構築するプロジェクト。

SoneX:調査時アクセス不可

Sonova:Astar zkEVMのネイティブNFTマーケットプレイス

StakeStone:リキッドステーキングプロバイダー。今後BTCのリキッドステーキングをローンチ予定。

Stargate Finance:LayerZeroに基づくクロスチェーンDEX。

Startale Cloud Service:Astar Networkを開発するStartaleの提供するRPCノードサービス(node as a service)

Superbridge:OP StackのエコシステムであるSuperchain Ecosystemのネイティブブリッジ。

SuperVol:?

SynStation:Soneium上の合成資産プラットフォーム。WBTC, ETH, stETH, USDC, USDC, OPなどを裏付け資産として利用。

Thirdweb:Dapps向けのノーコードサービス。

Trail of Bits:スマートコントラクト監査。

Untitled Bank:?

Velodrome:Superchain Ecosystemの流動性ハブとして機能するように設計されたDEX。

Walkmon:ウォークマンにインスパイアされたNFTコレクション。Astar zkEVMでリリース。

waveX:Soneium上で展開予定の永久先物DEX。

Web3Auth:Dappsやウォレット向けの認証インフラサービスで、ソーシャルログインやウォレットログイン等、web2ライクな認証方式とweb3ならではの認証方式とのシームレスな統合を行う。

Yay!:ナナメウエが運営する匿名性SNS。トークンエコノミクスを導入しSocialFi化を目指す。

Yoake:国内エンタメ企業の合弁会社YOAKE entertainmentが運営する web3を活用したエンタメプロジェクト。、総合プロデューサーに秋元康氏が、取締役にはAstar Networkファウンダーの渡辺創太氏が就任。

Zellic:スマートコントラクト監査。これまでにLayerZero、Sui,Scroll、Solana、TON Network、Wormhole、Cosmosなどの監査を実施。

▼ コンサルティングやプロダクト開発のご相談は当社ホームページのお問い合わせよりご連絡ください

▼Decentierでは仲間を募集しています

コンサルタント

プロダクトマネージャー

サーバーサイドエンジニア

書き手:web三郎