電脳解体新書 第一章 カード解説編【マスターデュエル】

月を跨ぎましたが特に改訂等はこなかったということで、まだまだVFDを使える喜びを噛み締めていますD使いです。

マスターデュエルは絶賛流行中で、個人主催の大型大会も増えてきた昨今、BO3形式での大会も増えてきました。

そうなってくるとランク戦と違い複数のデッキの練度を上げることが大会シーンで勝つためには必要となります。

そんな人たちのために今回は大会・競技シーンで【電脳堺】を使うにあたっての知識を記述していきます。

自分が持っている知識を総動員するので凄まじい文字数ですが、小分けにして暇な時にでも読み進めてください。

本記事はある程度【電脳堺】に理解のある、回したことがある人向けの記事ですので、まだ触ったこともなくカードもどれがどれだかよくわかっていないという方は先日挙げたこちらの記事から読み始めることを推奨します。

【遊戯王】はじめてのでんのうかい ━プラチナ1帯20連勝━ 【マスターデュエル】|Dーchannel|note

第一章 カード解説編

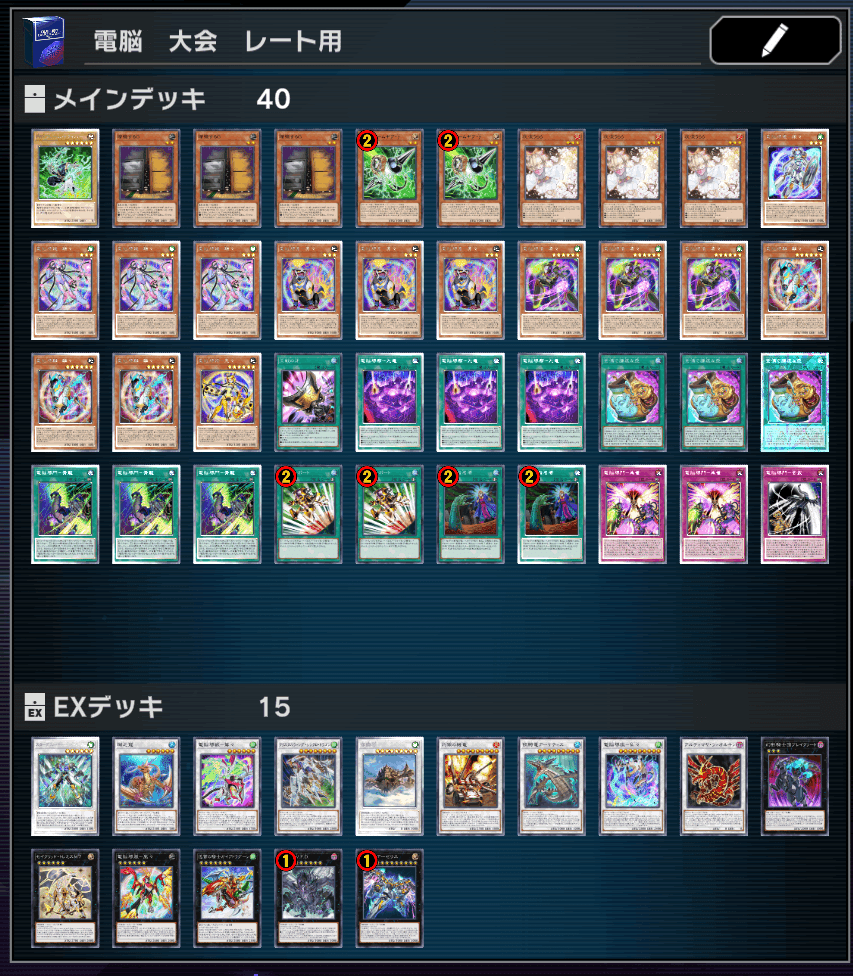

構築は先日挙げたブログと変わりません。

各カード解説を詳細にしていきます。

基本的にカードは略称を使用しますのでご了承ください。

メインデッキ モンスター

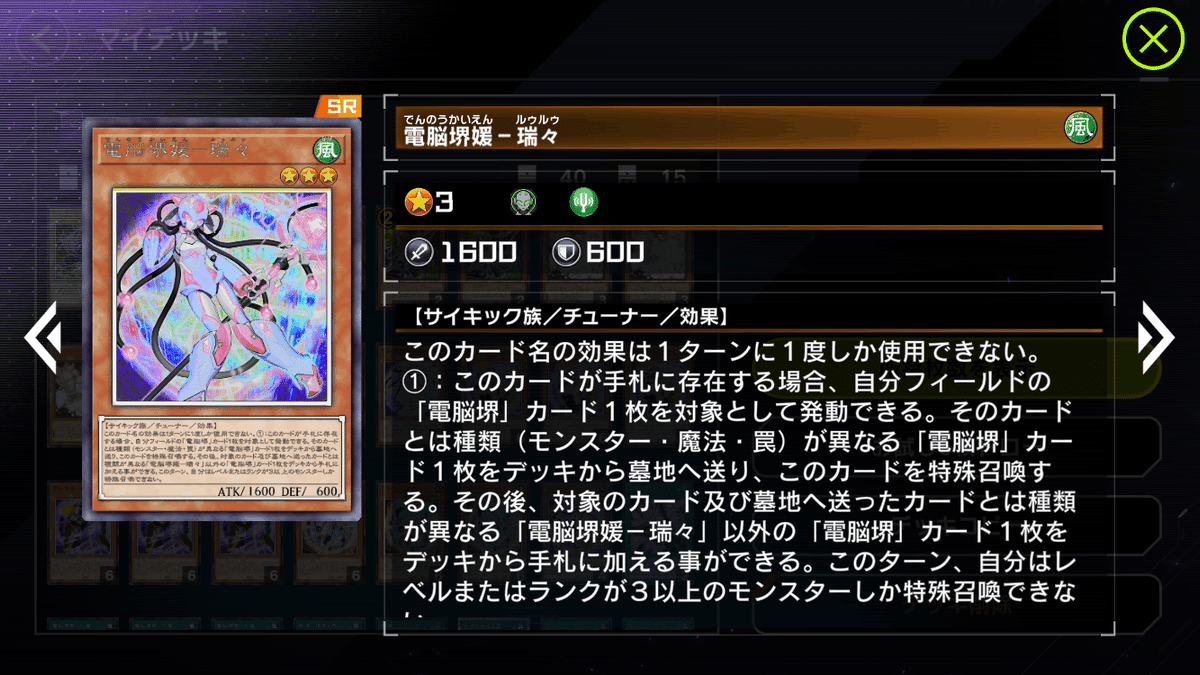

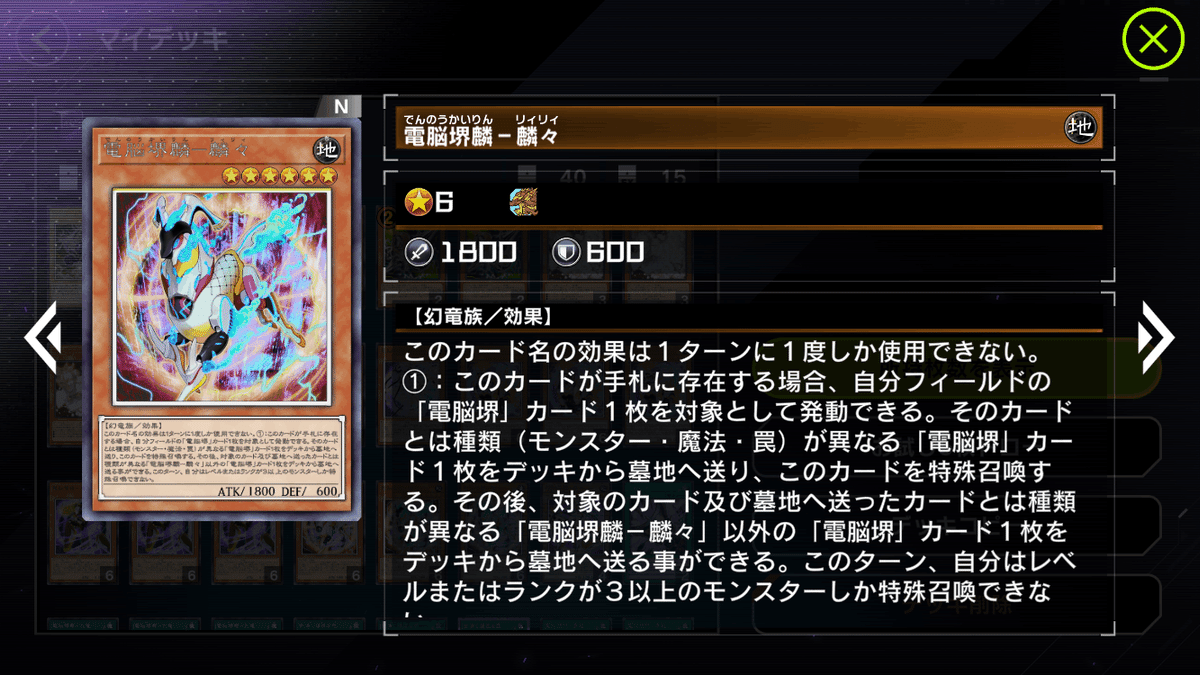

【電脳堺】というテーマの美しさが詰まっている1枚

これなしでは電脳は語れません。

語ることが多すぎますが丁寧に1つづつ語っていきます。

まずステータスが全て完璧です。

レベル・種族・打点・チューナーである点、どれが欠けていてもここまでの美しさは出せません。

レベル&種族・・・レベル3サイキック族という完璧に調整されたステータス。レベル以外のステータスが全く同じで、レベルのみが6に変更されていた場合電脳は環境トップではなかったと思います。

そのステータスにより《緊急テレポート》に対応しておりこのデッキの幅を何段階も広げています。このカードではなくジイがサイキック族だったらこのデッキは終わっていました。

この一文が少し変更されるだけで一つのデッキの運命の分かれ道となる、ルウのステータスを見ると、遊戯王はとても緻密で深いゲームであることがわかります。

ルウのレベルが6ではなく3であることはこのデッキにおいてとてつもなく大きな枠割を果たしています。

3であることの重要性について深掘りしていく前に、

遊戯王というゲームにおける数字

というものについて少し触れます。

このゲームにおいて数字が増えるということはとても大きな影響をもたらします。

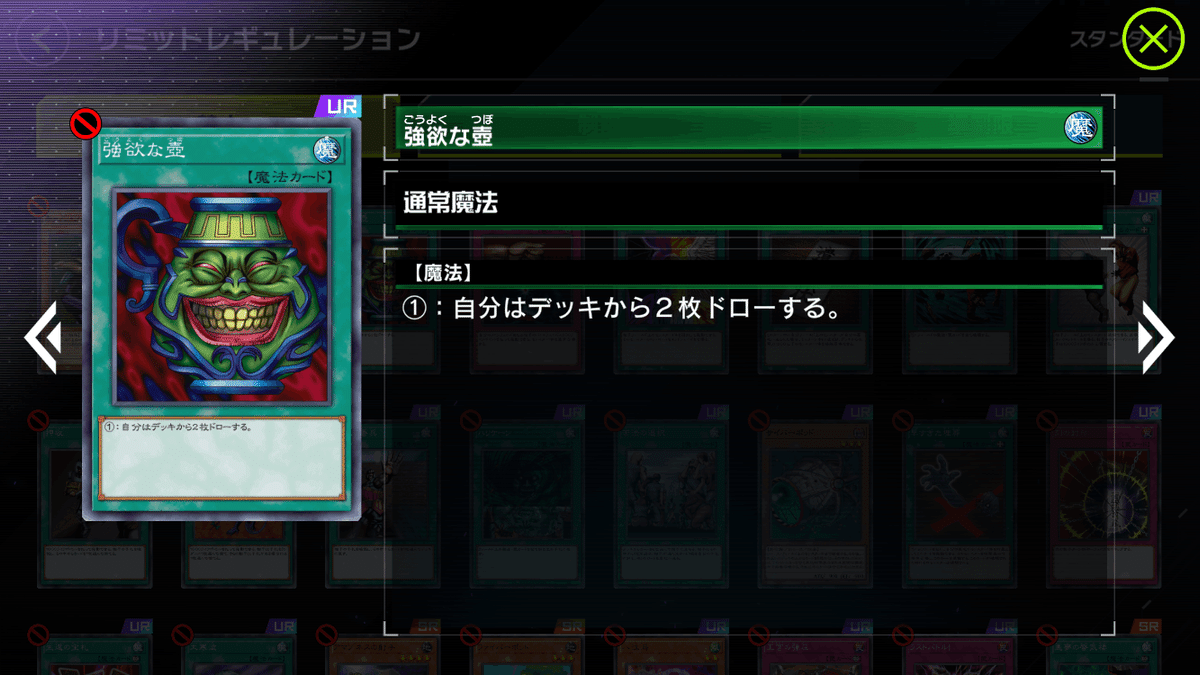

たとえば遊戯王をやってない人でもご存知の《強欲な壺》。

カードを2枚ドローするというシンプルな効果ですが、1枚のカードが2枚のカードに変わるということは凄まじいアドバンテージを生み出す効果のため、禁止カードに指定されています。

《強欲な壺》の調整版である《強欲な瓶》はドロー枚数が1枚に変更された上に罠カードに変更されているため一度伏せてターンを跨ぐ必要があります。強欲さがカケラもなくなりましたね。

また近年調整版として登場した《強欲で貪欲な壺》は魔法カードで2枚ドローとスペックは《強欲な壺》と同等ですが、誓約としてデッキを上から裏側表示で10枚除外するというすさまじく重いものが設定されています。

裏側除外というのは触れるためにはかなり限定的な手段をとる必要があり、実質除外されたカードはゲームに干渉できないことと同様の扱いになります。つまり発動した際にキーパーツが除外されてしまった場合、最悪デッキコンセプトそのものが崩壊する可能性すら孕むカードというわけです。

まずはドローにおける数字を増やすということの重みが理解してもらえたと思います。

他に遊戯王に存在する数字といえばライフですね。

一枚で大きくライフを変動させるカードはパワーカードという扱いをされがちです。

たとえばライフコストを例にすると、ライフを半分払うという誓約だと初期ライフで考えると4000もの数値を払うことになります。

その対価として与えられるのが《神の宣告》のような凄まじい無効範囲を誇るカウンターや、《レッド・リブート》のような遊戯王というゲームの性質・歴史を変化させるほどのパワーカードです。

禁止カードでいうと《ソウルチャージ》は知っている方も多いと思います。

効果は単純で一体につき1,000のライフを失う代わりに墓地から好きなだけモンスターを出せます。(なぜ?笑)

このカードに関しては何回考えても9期に発売のゴーサインが出たのはイカれてると思います。

バーンダメージを例にすると、先行ワンキル(8000以上のダメージ)にて悪用された結果禁止カードとして指定された《マジカルエクスプロージョン》や《マジック・テンペスター》などがあります。

ここまでの例に漏れることなくレベルも大きくなるごとにより強力(プラス)になっていきます。

ここまでがルウのレベルが3であることの素晴らしさを語るための前座となります。

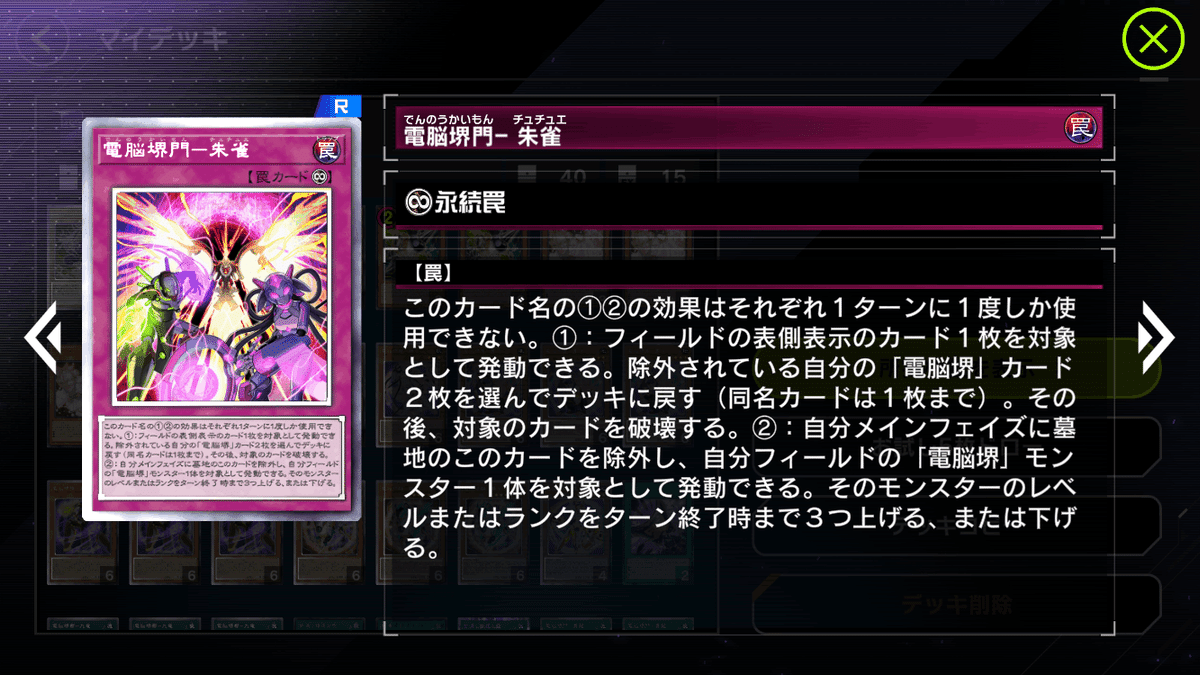

ここからが本題ですが、電脳にはモンスターのレベルを変化させる効果をもつ《電脳堺門ー朱雀》というカードがあります。

このカードによってレベルを変更できるため元が3でも6として扱うことができ、元が6でも3として扱うことができます。ここで先ほどの数字は上がる方が強いという話につながります。

レベルを下げる効果は選択肢として存在しますが使うパターンは一部の例外を除きほぼありません。遊戯王の原則に従ってレベルも上がる方が有効に働く場面が多いからです。

ただしレベルが6であれば朱雀であげることで9になれるためV F Dの素材とすることができます。しかし電脳のレベルを上げて素材にするのは誘発を打たれて展開が正規のルートから外れた場合か相当弱い展開の2択になります。普通に動く分には9にしないでシンクロ・エクシーズの素材とした方が強いです。

なので朱雀のレベル変更効果は基本的に3の電脳を6にするものとして使います。

更には元が3であることで6シンクロを出す際にスムーズに素材にできるため後攻時の選択肢を増やすという意味でも3という数値は優秀です。

また通常召喚が可能なため同名2枚による展開も可能で文句の付け所がありません。

打点・・・1600という数値はほぼレベル3の中では高水準です。どのくらい高水準かというと、効果をもたない《ハウンド・ドラゴン》ですら1700でとどまります。

バニラの100倍強い効果を持っている上でこの打点というのは普通にバランス崩壊してます。

インフレが進む遊戯王において下級の打点なんて何の意味があるんだ、と思われる方もいるかもしれないので具体的にどんなラインが存在するのか話していきます。

1600ライン(相打ち)・・・2素材アポロウーサ、双龍、サラブレード素材ドランシア

アポロウーサに対しては3素材の場合、ルウの手札効果で1度効果を使わせ、1600にした上で相打ちで処理することが可能です。

双龍は除去の種類がバウンスであるため効果を使わずに召喚して殴るだけで相打ちか手札に戻すか相手のみが不利な選択肢を押し付けることができます。

ドランシアに関しては殴ったら破壊されてしまうので特に意味はありませんが、効果を使わせられるというのは大きいです。

1500以下のライン(戦闘破壊可能)・・・マスカレーナ、烈風の結界像

烈風の結界像に対してめっぽう強く、手札効果で特殊召喚した後に戦闘破壊することでメイン2から普通に展開していけます。リンクシムルグの効果により対象をとる除去では処理できないため戦闘破壊が1番有効な除去手段となります。

ここまでの説明でわかったと思いますが、ルウが戦闘を行うことで大きなアドバンテージを得られるのは鉄獣戦がメインになります。

対鉄獣ではバトルフェイズを一度挟んでから展開するということもテクニックとして覚えておきましょう。

マスターデュエルでは様々なデッキと当たることになるためそのほかにも色々と抜けるライン等はありますが全てあげてるとキリがないためここでは比較的対面する機会の多いものに絞って紹介しました。

現代においてもバトルフェイズは重要な要素です。

チューナー・・・最も目立つメリットが灼銀にて回収できることです。電脳堺のチューナーは(おそらく意図的に)カードアドバンテージを獲得するのに優れており、灼銀で自壊した分の損失をすぐに取り返せます。

灼銀はルウにとって最高の相性のカードです。

ルウの効果の性質上最も場に出る機会も多いため低レベルのチューナーであるという点は、そこから生み出される選択肢の豊富さを考えると、かなり重要な働きを持ちます。

チューナーというのはシンクロ召喚を行う際に必ず必要となる要素です。電脳はメインデッキのモンスターが6種類いますが元からチューナーなのはルウとラオのみとなります。

ラオはその効果の性質上シンクロ召喚をおこなったあとの展開中盤〜終盤に出すのが強力です。ルウは効果の性質上展開の起点となることが多く序盤に場に出ることが多いです。

序盤に場に出るレベルの低いチューナーということでどのモンスターともシンクロすることができ、細かい調整のきく起点役という完璧な役割をこなしてくれます。

ここまではステータスについて触れたので次は効果について触れていこうと思います。

ルウは電脳で唯一手札が増える共通効果持ちであり、柔軟性の高いサーチ範囲によりこのデッキの幅を何段階も広げています。

まず選択肢は6択あります。

1番選択するのが②で九竜をサーチすることで朱雀をデッキから置きます。

これにより後続の電脳が朱雀を対象としてモンスターを落とすことができるため一気に展開が強くなります。

次点で多いのが⑥で九竜を引いてる際に青龍を落としながら好きなモンスターをサーチできます。展開の項にて詳しく説明しますが、九竜+ルウは始動役の電脳が一枚のみにも関わらず4種類全てに触れる強展開です。それほどまでに九竜というカードのパワーが高く、それをサーチできるルウも必然的にカードパワーが高いといえます。

選択することはあまりありませんがパワーが1番高い選択肢は④です。

というのも電脳罠は2種類とも墓地効果にて展開が強化されるため、展開の際は両方絡めたいのが本音です。

しかし現実は、青龍を落とすのに一回、足りない電脳モンスターを落とすのに一回、ニャンを落とすのに一回、と三回は落とす先がほぼ確定しており、落とせても罠は1枚になることが多いです。

ところが青龍が場にあると罠を落としながらモンスターを持ってくることができるため落とす方でもサーチする方でもアドバンテージが発生しています。そのため1番強力な選択肢は④となります。

このカードを使う際の1番の注意点が

デッキ内の罠の枚数を把握すること

です。というのも九竜をサーチするためにはデッキから罠を落とす必要があるため、朱雀を置くことを考慮すると朱雀+1枚罠が必要となります。

ルウから入った展開ではまずミスすることはありませんが、リイから入った展開の際に得だからといって適当に罠を落としてしまい、もし手札に1枚でも罠を引いているとルウから九竜を持ってきても朱雀を置く方ができなくなってしまいます。青龍は置くことができますが青龍を置く最大のメリットである罠を落としながら展開できる、という部分がデッキに落とす罠がないので完全に無意味なものとなってしまっています。

私の構築では採用されていませんが《強欲で貪欲な壺》を使った際も注意が必要です。

デッキ内の罠が1枚になってしまった際は九竜で貼るプランが取れないため①を選択して直接朱雀を手札に持ってくるプランに切り替えます。

また後攻時によく使うのですが、①を選択した際に青龍を落としつつ玄武をサーチし、青龍のコストに玄武を使うことで攻めの択を増やすことができます。

このプランを使うことで青龍を落としながら、アーゼウスで一度流してメイン2から再展開というプランが取りやすくなります。

玄武を落として九竜をサーチすれば場に電脳を供給する手段は豊富なものの肝心の電脳を1枚引いている必要が出てきます。

裏を返せば電脳を引いている際のアーゼウスプランは玄武落とし九竜サーチが1番強い択となります。

またルウとリイは特殊召喚の後に固有効果の処理を挟むため召喚成功時関係のタイミングは逃します。

具体例でいくと《激流葬》が打てません。

一時期【エルドリッチ】に電脳の展開を捲るために後攻でも激流葬をいれるというものがありましたが、普通にやってたらまず当たることはありません。

当たることがあったらそれはあくまでも電脳側に打たされている激流葬であるため有効な場面ではありません。

シングル戦という魔境においてこういう知識はあるに越したことはないので覚えておきましょう。

ここからは一気に軽くなるのでご安心ください。

このデッキにおけるリソースの要です。

初心者と経験者の差が1番顕著に出る部分となります。

発動時に全くカードアドバンテージが発生しない代わりにエンドフェイズに好きな電脳モンスターを回収という強力なリソースを得ることができます。

いうなればこいつは

虎(ルウルウ)の威を借る狐

です。

簡単にいうとジャイアンをバックにイキるスネ夫ポジションですね。

発動時に何の成果も得られないポンコツに見えますが、回収対象のルウルウが強すぎるため間接的にこいつのパワーも上がってしまっています。

最終的にはこいつはルウになります。

この「発動時にはカードアドバンテージが発生しない」という特徴から初心者の方はこのカードよりラオを優先しがちです。

ラオを優先する理由として考えられるのは、「蘇生効果により一気に展開が楽になるから」です。確かに蘇生効果を使えば適当に展開してもVFDが盤面に立ち、それっぽいことをしている気分になれます。

しかし現実はジイを選択しないことによりルウという返しのターンで最強のカードを失ってしまっているため、もし盤面を全て破壊されてしまった際次ターンの展開がかなり苦しくなります。

初心者と経験者の違いはこういう時に表面化します。

初心者の使う電脳は「VFD朱雀製造マシーン」です。

VFD朱雀という盤面を製造することに全てのリソースを消費してしまっているため、盤面が一掃されたらもう力は残されていません。

しかし返されなければ簡単に次のターン勝つことができてしまうため、自分がちゃんとできていると錯覚してしまいがちです。

例えば、《サンダーボルト》と《ハーピィの羽根箒》により盤面が崩壊してターンが返ってきたが、リソースがないため再展開する力はなく次ターンに相手の展開が通って負け、という試合があったとします。

普通に展開していればリソースとして、ジイの回収、青龍、シェンの3個のリソースが残っているため盤面の有無に関わらずワンキルor再度VFD朱雀の盤面形成が可能です。全体除去なんて引かれれば引かれるほど相手側のハンデスでしかないので嬉しい限りです。

しかしリソースを先行1ターン目の展開に全てつぎ込んでしまうと、一度盤面を返されたら虫の息となってしまい、そこら辺の先行全振りカジュアルデッキと同じレベルに成り下がってしまいます。

そうなった際に負けたのは自分のプレイのせいではなく相手の引きが強かったと思いがちです。

相手の引きのせいにするのは楽ですがそれでは上達はしないのでしっかりと展開ルートを覚えましょう。

回収対象はルウです。それ以外ありません。

というのもルウは朱雀が残ってターンが返ってきた場合モンスターを増やす役割があるため、青龍の墓地効果と合わせて3種類ものモンスターに触ることができます。

そうなれば《サンダーボルト》を撃たれて盤面のモンスターが全ていなくなった状態からも簡単にワンキルすることができます。

唯一1枚が2枚になるのがルウなので最も回収先として多くなるということです。

このカードを使う際の注意点は、ブレイクソードを使ってアーゼウスを妨害として残す際にブレイクソードの効果を使うために抜く素材をルウにする、ということです。

最も多いシチュエーションだったためブレイクソードを例としましたが要はアーゼウスの下にルウを残さないようにしましょう。

あとはシェンを展開に絡める際に先にシェンを出すことで後続のシンクロ素材を除外し朱雀の弾を増やすというテクニックがありますが、この際にもジイの回収まで見越した素材選びが必要となります。

ダメ、ゼッタイ、落としすぎ

ルウに引き続きこのカードも大概イカれてます。

ついでのような効果でアドバンテージを倍増させます。

初動としてこのカードを考えた際、基本的にはモンスターを召喚して効果発動か、九竜発動から朱雀を設置して効果発動、の2択となります。

モンスターの場合魔法罠を落とすことができ、罠の場合モンスター魔法を落とすことができるため、繋ぎである青龍を落としながらさらに墓地効果のある有効牌を落とすことができます。

他のデッキで例えると、

【ドライトロン】デッキではドライトロンモンスターの効果のコストとして《機械天使ー弁天》をリリースすることで弁天の効果も発動しカードを2枚サーチします。

ルウとリイはこれを1枚で行なっています。

いかにこの2体の効果がやばいかがお分かりでしょうか。

他の電脳はどう足掻こうともどちらか1枚しか落とせないため、単純に他の倍の枚数落とせるこのカードがいかに優れているかが分かります。

ルウの次に強い効果であるのに、ルウと対となるレベル6なので展開の組み立てがしやすく優秀です。

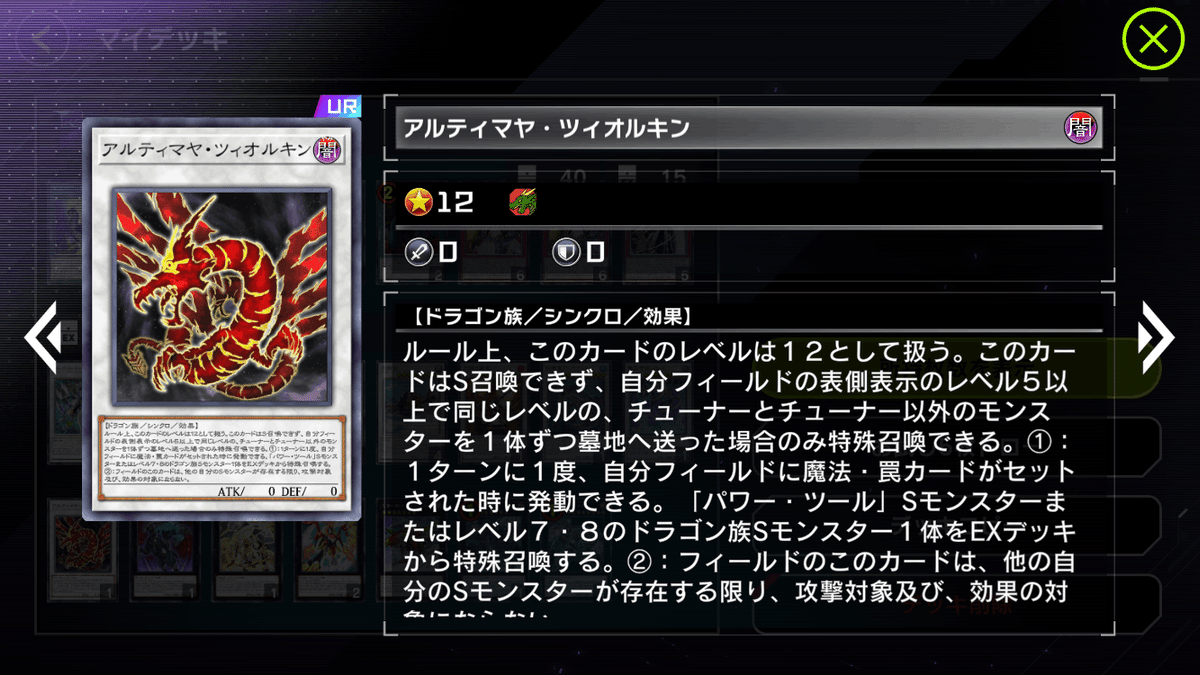

ルウと合わせて灼銀になりラオを回収するもよし、ルウのレベルを上げて《アルティマヤ・ツィオルキン》を出しニビルケアをするもよしで展開の際の使い勝手がいいです。

効果も優秀ですがもちろん打点も優秀です。

昔ならエースアタッカーである1800という打点を持ちそこらへんの下級なら軒並み上から殴ることができます。

ルウの項でも述べましたが現代遊戯王においてもバトルフェイズというのはカードを消費せずに妨害を踏むことができる貴重な機会であるため、リイは戦闘でアドバンテージを取れるカードだということは覚えておきましょう。

リイを使う注意点として

「過剰な落としをしない」

というものがあります。

2枚落とすことが出来るのは強力ですが毎回2枚”落とさなければいけない”わけではなく選択が可能な効果です。

電脳では効果を使う際に魔法を対象とすることがあまりないため、リイで魔法を落とす機会が最も多くなります。

電脳は効果の性質上デッキ内に電脳カードがないと効果が使えません。

1、2ターンでデッキ内の電脳がなくなるということはまずありませんが、4、5ターンもの長期戦となってくるとデッキ内の電脳カードの枚数はかなり絞られてきます。

さらにいうと「デッキ内の電脳が少ない=朱雀が成立していない」状況なのでデッキ内の電脳カードはモンスターと魔法しか残ってなく、効果の対象はモンスター、ということが多々あります。

そうなった際に「電脳の効果を使える回数=デッキ内の魔法の枚数」となりますが、九竜青龍は展開で使ってることが多いため基本的には「6ー2=4」が残数となります。そう考えた時に展開の際に適当にリイの効果が余っているからといって魔法を落としていたらあっという間にガス欠となってしまうのは容易に想像できると思います。

結論:2枚落とす効果は強力だが考えなしに落とすのはやめましょう。

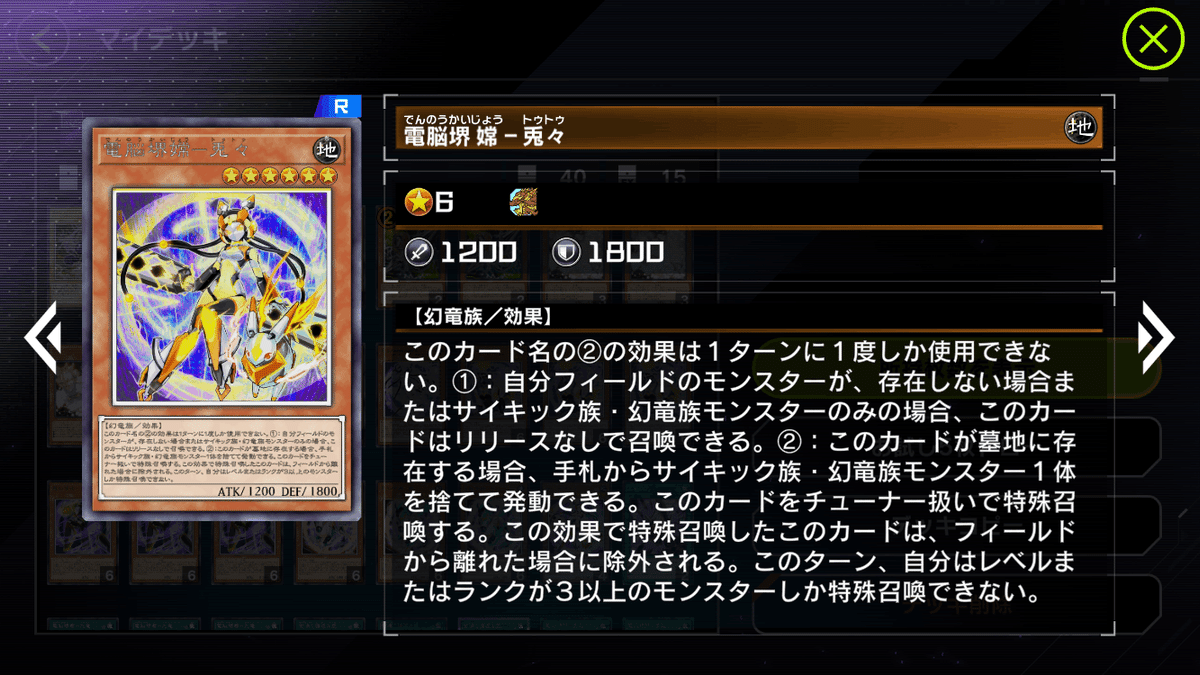

こいつは電脳四天王の中でも最弱

電脳四天王の中では最弱ですがほかのテーマのカードと比べた場合はかなりのオバケカードです👻

効果により自身を手札からだしつつモンスターを一体蘇生できるため、単体でシンクロ・エクシーズが可能です。

基本的にはこのカード+蘇生したカードで2面の展開となりますが、ニャンを落としつつレベル3の電脳を蘇生すると処理後にニャンの効果が使えるので実質3面展開していることになります。

ワンアクションで3面並ぶ効果が弱いわけはありません。

しかし「電脳算」に基づいて考えるとラオでレベル3のモンスターを蘇生することは機会損失となります。

本来であれば一人で星12ものパフォーマンスを発揮出来る人材を、ニャンとかいう外部から来た派遣の補佐として配置したばかりにパフォーマンスが星9に落ちてしまうということです。ニャンと合わせることで星12となりますがそれは本来の彼の力ではありません。

これは決して適切な人材配置ではなく、この方法では電脳という企業のパフォーマンスをフルに発揮出来ません。そのためニャンとかいう派遣の補佐は下っ端のジイに任せて、彼にはリイと組んで働いてもらうのが最適です。

というわけで3面展開できるのは魅力的ではありますが、展開の結果としては弱くなってしまうパターンも多いため毎回使う訳ではないということを覚えておきましょう。

このカードの強さについては理解してもらえたとおもうので次は弱さについて語っていきます。

効果の性質上初動として使うことは出来ますが初動で使ってしまうと一気に展開が弱くなります。

具体的にどれくらい弱いかというと、九竜+電脳の展開の際、ラオ以外は「VFDトレミス朱雀」になりますが、ラオだけは「VFD朱雀」で止まってしまいます。

このデッキにおけるトレミスは殴れる強欲な壺なのでいるかいないかは、天と地ほどの差があります。

何故こんなに差がつくかというと、

ラオは展開途中に灼銀で回収する設計

だからです。トレミスでもまあまあ回収します。

詰まるところラオの役割としては展開が進んでいく過程で墓地へ落とし→回収、という流れで触れ効果を使う、というのが主になります。

灼銀でラオを回収することで墓地にレベル9のモンスターが自然に落ちるため、その後の展開のどこかでレベル9シンクロができれば浮鵺からVFDへと繋がります。

この流れは電脳における基本であり鉄板の動きであるため、ラオを初動で使わざるを得ないということは、灼銀を展開に絡めることが難しく、かつ蘇生がない分モンスターが1体減っているということになります。

そうなるとトレミスを作る余裕はないため、ラオ初動の展開のみ明らかに他の展開と比べ一段レベルの低い展開となってしまいます。

他に電脳を引いている際は必ずラオ以外から使いましょう。

ラオが真価を発揮するのは単体のカードパワーが低いデッキ相手です。

デッキパワーが低いとモンスターの横並びに対する回答がありません。

具体的な例を出すと閃刀姫相手は特に輝きます。

閃刀姫はそのデッキの性質上守備力の高いモンスターを抜くことが難しく、横に広がったモンスターを他面処理してライフを取ることも難しいです。

そのため守備力が2400とかなり高く、蘇生効果と合わせてモンスターを横に広げられるラオは閃刀姫対面においては重要な役割を持ちます。

シェンと合わせて4面守備表示で構えておくと、まずシェンの効果で魔法が墓地に送られないため早期にウィドウアンカーにアクセスする必要がありますが、たいていはドローソースやエンゲージを使用してのアクセスとなるためそこからウィドウアンカー2枚目を使ってワンキルなんて夢のまた夢です。

また構えられる妨害の質も効果無効ぐらいしかなく、無限やヴェーラーが効かないといわれているこのデッキ相手ではほぼ無に等しいです。

なので閃刀姫相手は無理にVFDを出さずにラオを使ってモンスターを並べることを意識しましょう。

ここからは共通効果を持っていない電脳モンスターです。

過剰評価されている1枚

人によってかなり採用枚数が分かれるカードです。

まずはその理由から解説していきます。

自分の構築だとずっと1枚採用となります。Twitter等で見かける構築では2枚採用が主流なように思えます。

時々3枚採用の構築も見かけますが個人的には不要だと思っています。

このカード自体は共通効果を持たず素引きした場合でも効果の対象にしかならないため、引きたいかと言われると別に引かなくてもいいカードです。

このカードの真価は②の効果にあります。

除外からカードを戻す、という効果なため裏側表示で除外されたカードを戻すことができます。

これにより強貪や金謙のコストで除外したカードを戻すことができます。

世間的に主流なのは強貪のほうなのでそちらを採用した体でまずは話を進めます。

枚数が少ない電脳罠がコストによって飛んでしまうと展開に影響が出てしまいますが、ニャンの効果で戻すことで通常通りの展開にできることが多いです。これにより電脳罠の採用枚数を増やす必要がなく最低限の枚数で済ませられます。

強貪を採用する際”飛んで困るカード”は”採用枚数を増やさなければいけない”という実質的な誓約があるためこれを無視できるのは非常に大きなアドバンテージです。

そうなった際にニャンで戻すことを想定して他のカード枚数を絞っているため、ニャン自体の枚数を増やすという構築がスタンダードとなります。

ここからは自分の構築の話に戻ります。

自分の構築では強貪ではなく金謙を採用しているためデッキの中に1枚あれば十分に機能します。

除外されたニャンは朱雀やシェンの効果で戻すことが出来るためゲーム上は1枚あれば十分です。

長期戦になった際でも、ニャン朱雀のデッキ戻しループさえ切れなければ無限に電脳がデッキに戻るため電脳の効果が無限に使えるようになります。

このカードの2枚目を採用するよりはトウを採用した方が選択肢が劇的に増えるため、強貪を採用しているなどの特別な理由がなければニャンとトウで散らすのがいいと思います。

①の蘇生効果ですがあらかじめこのカードが墓地に存在する状態でレベル3のモンスターが召喚・特殊に成功する必要があるので、例えばジイでニャンを落としてそのままニャン効果というのはできません。

今ではあまり見ませんが発売当初は勘違いしてる人も多く動画などでも出している動画があったため注意してください。

ニャンが出ないのはバグではありません。

このカードに関するテクニックの1つとして、①の効果がバトルフェイズでも使用できるため緊テレを絡めることでバトル中に打点を伸ばすことが出来ます。

相手に攻撃力1500のモンスターがいる際に有効で、ニャンで相打ち→緊テレでルウ特殊→ニャン蘇生、という流れで3000ものライフを取ることが出来ます。

主な役割は、Gへの耐性強化、最強展開の補助、の2つ

通常召喚できるレベル6というのは様々な利点があります。

・Gを撃たれた際にルウを使いつつ少ない召喚数でVFD朱雀を成立させることが出来る

・ルウで九竜をサーチしつつツィオルキンへと繋げることが出来る

・後攻で6エクシーズを即立てることが出来る

特にGに対するケアは使う場面が多いです。朱雀を対象にルウを使った際にこのカードをサーチし、青龍の効果でリイを加えることでシェン青龍というリソースを残しながら4ドローでVFD朱雀までいけます。

クリスタルを出しやすいというのもポイントが高く、後手のワンキルの際にこのカードから入りクリスタルを立てた後誘発などを無視して容易にワンキルすることができます。

コストは必要なもののレベル換算すると12もの数値となるため、絡める余裕がある際は積極的に絡め展開を伸ばしていきます。

このカードを採用していたおかげでVFDトレミスに加えシェンも立てられるという場面は多いです。トレミスの効果をレベル6のチューナーに変換できるのが非常に優秀です。

手札コストがいるため比較対象として玄武が挙げられます。

結論から言います。

トウよりは玄武の方が優先して効果を使います。

というのも玄武は、

・手札コストは何でもいい点

・レベル、チューナーか否かを自由に選択できる点

が明らかに優れており、罠ということでモンスターを対象にした場合でも落とせるため展開に絡めるハードルとしてはかなり低いです。

なので基本的には玄武>トウが展開に絡める優先度となります。あくまでもトウは玄武を使った後に展開を伸ばすための手段ということを覚えておきましょう。

誘発3種。

ここに関しては電脳とは関係のない話となるので深掘りはしません。

メインデッキ 魔法

住まなくてもわかるスゴい都

レアリティからもわかる通り、やってること自体はそんなに派手ではありません。

デッキから電脳堺門カードを置く

これだけです。

テキストは長々といろんな効果が書いてますが実質使うのは2種類以上ある時に電脳をパンプする効果ぐらいなのでそこから下は消しても問題ありません。

ただこのデッキにおいてはこのシンプルなテキストのカードが最強のカードとなります。

電脳というデッキにおいてモンスター以外の電脳を供給するというのは大きな役割を持ちます。

電脳はその効果の性質上モンスターを対象とした場合、魔法罠をデッキから落とし特殊召喚することになるため、基本は青龍朱雀玄武の3択が落とす択になります。

しかし魔法罠を対象とした場合落とす択にモンスターが増えるため、先程の3択にモンスター6種が加わり爆発的に選択肢が増えます。

電脳が難しいといわれる所以はここにあり、強いといわれる所以もここにあります。

ルウの効果の択は6パターンあるということをルウの項にて説明しましたが、あれはあくまでも大枠の話で、落とすカードと加えるカードそれぞれに分岐があります。

なのでルウの効果を使うだけで、大枠は6パターンですが詳細には数十パターンが分岐します。

明らかに使わない択やその場におけるマストな選択肢はありますが、電脳モンスターの効果を使うだけでそれだけの分岐が発生するという事象がこのデッキを難解なものにしています。

というわけでこのカードの存在が爆発的に電脳というデッキのパワーを上げていると共に難易度も上げています。

ここまではカードを置くという事象の強さについて話してきました。

しかしこのカードはそこで留まらず置くカード自体もかなりハイスペックです。

・モンスターを無効にして妨害を踏みつつ展開の起点となる青龍

・展開のパワーを大幅に上げつつ返しのターンの強力な妨害となる朱雀

置くのはこの2択です。

先行の朱雀、後攻の青龍と覚えておくといいと思います。各カードの詳細は各カードの解説の項にて述べます。

明確に先行用と後攻用で強いカードが用意されているため、いかなる場面でも九竜が腐ることがありません。

さらに魔法罠を置くこと自体に大きな意味があるため魔法無効などはこのカードに当てなければいけない場面が多いですが、なんとこのカード発動無効にされた場合もう一度発動できます。

どういう基準でテキストを作っているかわかりませんがこのカードが発動無効にされて使えるのはミスってると思います。

青龍の存在から初動の九竜を発動無効にするのが強要された上、展開の途中でルウの効果から九竜をサーチしもう一度発動される、ということはよくあります。マジで無茶苦茶もいいところです。

打点を上げる効果もまあまあおかしくて、横並びが容易な電脳の性質と相まって強力に働きます。

たとえばルウリイジイシェンと並べた場合通常ではワンキルできませんが追加効果を使うとワンキルできます。

雑に電脳って書いてあるカードを並べるだけでいいのです。ラオは打点がないのでジイと合わせてシェンにしてしまいましょう。

さらにこの効果の最大の強みはシェンが3000になることです。元から大抵のモンスターを上から叩いて除外できますが、打点が上がることでエルドリッチを上からしばけるようになります。

これはかなり大きく対エルドリッチにおいて、赤きでのライフカットを許しません。リイリイが2000になるのもでかいです。エルドリクシル黄金卿というエルドリッチデッキを支える墓地リソースを軒並みなかったことにできます。

3種以上の効果は完全に蛇足ですが、このカードを弱くするために作られた効果だと思われます。

というのも、3種以上の効果は「デッキ上からカードを3枚落とす」という効果なため、それを含む九竜の発動に対してうららを撃つことができます。

これがなければこのハイパーパワーカードはうららすら当たらない化け物カードになっていたので賢明な判断だと思います。

通すも地獄、止めるも地獄

発動を通せば妨害を止めつつもっともリターンの高い展開へとつながり、止められれば即座に墓地効果により場面に合わせたモンスターをサーチすることが出来ます。

そのためどう転んでもアドバンテージを取ることができる非常に優秀なカードです。

ただしジイとラオは青龍とのくっつきが悪く2枚だけでは展開出来ません。

ルウとリイは強すぎるため青龍とでもくっつきます。

効果発動のコストには電脳カードを除外する必要がありますが、コストというよりはむしろ+です。朱雀の弾を捻出することができます。この除外により自ターン中に朱雀を使えるようになることが多いです。

墓地効果の強さはいわずもがなです。

手札に足りない電脳を持ってくるのが通常の使い方ですが少し変わったものを紹介します。

1.ジイの回収対象を落とす

これは主にGを撃たれた際のストップとして使います。ランクマにおいては相手のデッキがわからないため基本的にはGはツッパしますが、競技シーンでは配信などで相手のデッキを事前に確認した上で体験することもしばしばあります。

そうなった際に誘発が大量に入っているデッキタイプや、そもそもVF Dの通りが悪いデッキタイプなどを相手にする場合Gツッパは得策とは言えません。

そういう時にジイで青龍を落とし効果を発動し手札に加えたいモンスターをサーチした後にそのまま捨てることで手札コストなしにサーチができていることとなります。さらに除外に電脳が1枚増えるため朱雀の弾もしっかりと確保できます。

2.ニャンを加え即捨て

これは展開を横に広げたい際に使います。実質的にニャンを直接墓地に送ることができているため、電脳を通常召喚すると即蘇生でき横に展開が伸びます。

これは対鉄獣などで有効なテクニックで、こちらの電脳の効果に対してチェーンはできないがこちらの場には干渉できは状況で役に立ちます。

具体的な話を出すとリボルトから出てくるシュライグの除去です。

対象にできるカードがモンスターしかなくそこにシュライグを当てられたら負けというような場面ではニャンを落とすことが有効です。

ルウです。

リクルートはルウです。

ルウを引いている時のみニャンを出します。

展開中のドローで引いた場合はニャンを出します。ルウを出すのは灼銀でサーチするためであってルウを場に出すこと自体は意味がないからです。

場によってはγを出します。スタチャとあわせてクリスタルにでき、誘発をケアできるからです。

ドローで引いた場合展開が伸びるように思えますが、レベル3が1体増えるだけなので特に展開は伸びないことが多いです。

速攻魔法であるため、バトルフェイズ中に発動することでマスカレーナの効果を使わせずに殴れることは覚えておきましょう。

十二鉄獣のように誘発が大量に入っているデッキがトップtierの場合はこちらより、強貪+三戦のパッケージの方がいいときもあります。

ここの枠は環境の流行をみて変えましょう。

現在の環境ではランダム性の低い金謙の方がデッキの安定感を上げ、勝率を上げる結果につながるため良いと判断しました。

誘発を弾く枠です。

抹殺ではなくこちらなのは強貪を採用してないこともあり抹殺が余った場合妨害になる可能性はかなり低いですが、墓穴だと妨害になること、ドライトロンの流行により朱光を止めれる墓穴の方が先行展開は安定すること、などの理由から墓穴を採用しています。

先行用というよりは後攻用です。

さまざまなデッキが環境にいるためこういったパワーカードは採用するに限ります。

同じパワーカードの枠としてはライストや一滴などが挙げられます。

ライストは打ちたい対面が鉄獣ぐらいしかないこと、一滴は強貪型じゃないためコストが順当に重く先行時の役割がないこと、といった理由から今回は採用していません。

メインデッキ 罠

鬼に金棒、VFDに朱雀

無敵の制圧力を誇るVFDを真の無敵たらしめているカードです。

このカードは、展開、妨害、リソース、を一枚に集約した誇張なしの化け物です。

まず①の効果、「除外の電脳をデッキに戻しつつ表側のカードを破壊」という効果ですがこの文だけで3個強いところがあります。

1.除外の電脳の種類を問わない

電脳ならなんでもいいんです。モンスターでも、魔法でも、罠でもなんでも対象になります。

電脳は効果の性質上全ての種類のカードが除外にいくためすぐに除外に溜まります。

2.2種類をデッキに戻す

普通こういう効果のコストは、手札を捨てるだったり、フィールドのカードを墓地送るだったり、墓地からカードを除外するだったり何らかのコストっぽいものを要求します。

手札やフィールドであればカードアドバンテージが減り、墓地から除外であれば墓地アドバンテージが減ります。普通妨害効果にはそれなりの代償を伴うものです。

ですがこの朱雀とかいうカードはリソースを回復する行為をさも、コストかのように表記してあります。

アドバンテージを取りつつ妨害をしてるんです。いかにこれがおかしいことかお分かりいただけたでしょうか。

『2種類除外にないと妨害できないなんて弱いなー』みたいなことを言いながら朱雀を使っている人がいますが他のテーマを使ってる人に見られたらゴッドハンドクラッシャー間違いなしです。

いともたやすく行われるえげつない行為、です。

3.表側表示のカードならなんでも破壊できる

最後まで強たっぷりのカードなのでこの部分ももちろん強いです。というかこの部分が一番強いでありんす。

相手のカードを破壊して妨害するもよし、無効効果に合わせて自分のモンスターを破壊するもよしで自由自在な上、魔法罠も破壊できるので対永続もなんのそのです。

朱雀が相手のカードしか割れないなら電脳はここまで最強デッキにはなっていませんでした。

テーマ内には相性の良いカードまみれですが中でもシェンとの相性は他の追随を許しません。

まずシェンの蘇生効果のコストでモンスターが二体除外できるので即座に朱雀のコストがまかなえます。これにより戻るのが電脳モンスターであるため必然的にデッキ内の電脳の枚数は増えドローの質が向上していくこととなります。

ここまででも打点形成+妨害+ドロー強化と相当強いのですが、朱雀は破壊対象がないと効果を使えないため相手の場に伏せカードしかない場合効果を使用できないことになります。

「効果を使えないとドローが強くならないよー」

そんなお困りのあなた!そんなときはシェンシェン破壊してしまいましょう!

シェンの項にて深く触れますがシェンの蘇生効果のコストはコストぶってるだけでないに等しいので遠慮なくぶっ壊しましょう。朱雀に破壊されるならシェンも本望です。

というわけでシェンを絡めることでどんどん墓地の電脳をデッキに返していくことができます。電脳を引いたらそのまま相手は死ぬのでここまで来たら勝ったも同然です。

先ほど少し触れましたが相手の場に表のカードがない≒セットカードしかない状況では効果を使えません。当然セットされているモンスターを破壊する事もできません。

3000のモンスター3体とジイが場にいて朱雀がはってあるとします。相手の場にはモンスターがセットされておりライフは8000です。

ジイの打点は1000しかないので大抵のモンスターは戦闘破壊できません。

ですが相手の守備力がいくら高くても攻撃してしまえば表になるため朱雀で破壊出来ます。

今回は例としてジイを出しましたが打点のないうららですらセットモンスターは表に出来ます。

このテクニックによってワンキル出来ることは多いので覚えておきましょう。

二つ効果がありますが使うのは②だけです。

そんな②の効果ですが案の定強いです。

電脳に弱いカードなんてありません。

まず蘇生対象に特に縛りがないためシンクロやエクシーズも蘇生できます。さらに攻撃表示での蘇生が可能なためワンキルの補助となります。

この2つの強みはかなり噛み合っており、電脳でワンキルできないという人は玄武でジュジュを蘇生することを意識するといいと思います。

また発動条件に電脳カードを要求しないことも非常に強力で、場が更地の状態から場に電脳を捻出できます。

これによりエクシーズからアーゼウスで場を一掃してからメイン2で安全に展開という芸当が可能になります。

電脳というデッキの性質上、召喚権以外で電脳を捻出できるのは非常に強力といえます。

また蘇生効果の処理順が最近の遊戯王では珍しい、蘇生→コストを捨てる、の順となっているため、チェーンして速攻魔法を打つなどで手札がなくなっても蘇生は問題なく行われます。

これにてメインカードの解説は終了となります。ここからはエクストラの解説となります。

エクストラデッキ

レベルが余った時に出すモンスターです。

その際に展開に絡む札を引いたら展開が伸びることはありますが、上振れを期待してこのカードを出すのはやめましょう。

スタチャを出さずに朱雀でレベルを上げていればトレミスが出せたのにスタチャを作ったせいでトレミスを絡められなくなる展開もあるため、このカードのご利用は計画的に。

特殊召喚されたモンスター全てを攻撃できる効果は正直あまり有効な場面は少ないです。

というのも特殊召喚されていてステータスが低いモンスターというのは何かしらの妨害効果を持っていることが多いからです。

例を挙げると双龍やマスカレーナが環境ではよく目にすると思います。

こういったモンスターはそもそも戦闘を拒否されることが多いためあまり有効な場面はない、というわけです。

緊急テレポートを引いた場合γを出してクリスタルを出すことができます。

このカードを出す=展開に余裕がある時なので積極的にクリスタルを出して誘発をケアしましょう。

またその場合クリスタルが5回目の特殊召喚になることが大抵なのでニビルをケアできます。特殊召喚回数が嵩んでいてクリスタルが着地できなくても、ニビルを釣り出せているので目的はクリアしています。

使う機会はそこまで多いわけではありませんが確実に覚えておくと得をするテクニックになるので覚えておきましょう。

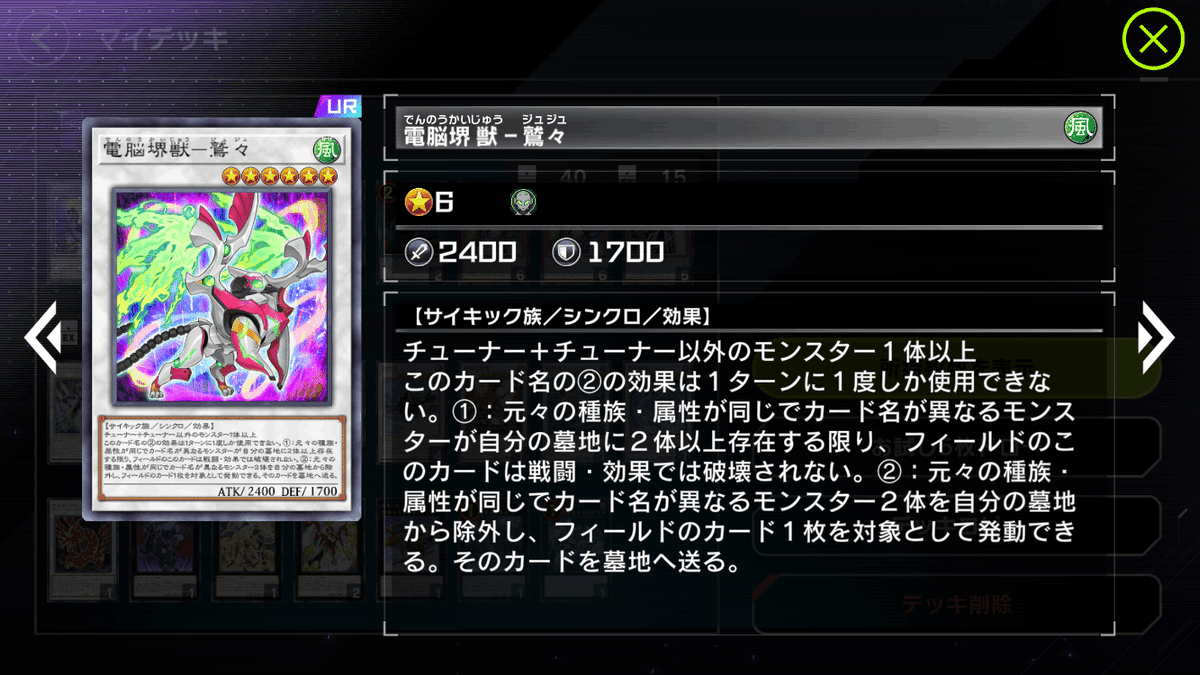

名前が強い上効果も強いです。

謎の耐性効果と除去効果を持っており、2つの効果の条件は共に「属性・種族が同じで名前が異なるモンスター2体(以上)」となっています。

耐性効果に関しては狙って使うものではないのでオマケ程度の認識で大丈夫です。

しかし遊戯王自体に触れたのが初めてという人が多いマスターデュエルの環境においてこの謎の耐性効果はまあまあ役に立ちます。

皆知らずに殴ってくることが多いのです。

一応耐性としてはかなり優秀なものなので意識しないと抜けない事も多く、エクストラを使うことの少ないエルドリッチなんかはジュジュ1体でライフを守れる事も多いです。

耐性効果を狙って使うには相手のデッキに対する理解度が求められるので元々紙の環境やっていたような人以外はあまり覚えておかなくても大丈夫な効果だと思います。

相手のデッキに解答が入っている場合は塵のように消えてしまいます。過度な期待は込めないようにしましょう。

除去効果はとても優秀で使い勝手がよく、展開の過程で墓地に溜まった電脳モンスターを除外するだけで墓地送りの除去を使うことができます。

”破壊”ではなく”墓地へ送る”というのもかなり強力で、自身もそうですが破壊耐性を持ったカードを上から処理できます。

またフィールドのカードならなんでも割れるためモンスター魔法罠、裏表問わずに除去でき、相手の妨害を踏む役としては優秀です。

さらに自身が電脳ネームを持っているため除去したあとにさらに展開に繋げることも可能です。

変わった効果の使い方だと自身の青龍を破壊することで展開に繋げるというものがあります。

緊テレ2枚+青龍のような手札の際に展開できるようになります。

緊テレが2枚しか入ってないので機会はあまりないですが覚えておきましょう。

展開ルート

1.緊テレ2枚からルウニャンリクル

2.2体でジュジュ

3.青龍セットからジュジュで青龍破壊

4.青龍効果ルウサーチ

5.ルウ効果玄武落とし九竜サーチ

6.九竜朱雀設置

7.ルウジュジュで灼銀 自壊でルウ回収

8.ルウ召喚

9.玄武効果ジュジュ蘇生

10.2体で浮鵺

11.2体でVFD

といった流れです。

玄武で蘇生できる打点としても優秀なので後攻で積極的にプレイしていくカードになります。

先行はほぼ使いません。

というのもドロー効果がシンクロ素材にした際じゃないと出ないため、トレミスの素材として使えなく、このカードをわざわざ経由するほどモンスターの数に余裕がありません。

基本的にはスタチャを出した後にこのカードを出すこととなりますが、その時点でレベル3モンスターを4体消費することとなり、さらには9シンクロをするためにさらにレベル3モンスターが必要となります。

通常の展開だとルウジイニャン+召喚で4体がマックスとなり、そこから追加するには蘇生効果の対象をレベル3にする必要があります。

ですが蘇生効果で蘇生するのはレベル6の方が圧倒的にメリットが多く不確定なドローのためにレベル3を出すということはまずありません。

以上の理由が先行でコーラルを使わない理由です。

後攻では余った手札を除去に変換できるのが非常に優秀なため使う機会はかなり多いです。

コーラル→灼銀と繋げることで自然に展開を伸ばしながら相手の場のカードをどんどん破壊することが出来ます。朱雀で灼銀を破壊して浮鵺で釣ることによりさらに相手の場を荒らしつつVFDまで繋がります。

後攻ではかなりやる動きです。

また相手の場を荒らしながらツィオルキンに繋げる動きも強力でワンキルまでの行程を一気に縮められます。

まとめると先行では出さない後攻専用のカードという認識のカードとなります。

魚です。

手足や長い尾の存在から、全体像は「アットキケトゥス(Attockicetus)」等の古代鯨がモチーフと考えられます。

名前の由来はギリシャ語における「archaios(古代の)」と「鯨(cetus)」を組み合わせたアーケオケトゥス、または「魚(ichthys)」を組み合わせたアーケオイクティスと思われます。

棘のある容姿や、「がく」が顎(あご)ではなく鰐(わに)である等、複数の生物を組み合わせたモチーフである可能性も考えられます。

どうしてこんな説明をしたか不思議に思った人も多いと思います。

その答えは

こいつはほぼ使わないので語ることがない

からです。

スタチャの際も述べましたが基本的にドロー効果というのは暇な時に使う副産物みたいなもので狙って使うことはありません。

なのでこいつも暇なときに出すことがほとんどですが、レベル9シンクロとなるとこいつの出番なんて来ません。

出した回数より金謙で除外した回数のほうが絶対多いです。

そんなアーケティスですが2枚展開の時は数少ない出番が来ます。

無限などの誘発をケアするために浮鵺を使うことを避け9シンクロを2回するパターンです。

誘発をケアしない場合は灼銀を使い確実にリソースを回収しに行きます。

一応ニビルケアの際に使うカードです。

アーケで適当にドローした後にツィオルキンを出すとニビルがとんで来ます。その後浮鵺からアーケを蘇生しVFDを出すことが出来ます。

紙の頃は結構使う展開でしたが最近はめっきり使うこともなくなりました。自分が下手になったのか、環境が変わったからなのか、、、

そんなわけでこいつの説明は 魚 以上です。

このカードに関しては語ることが多すぎて一個のブログが完成しました。

電脳堺における”灼銀の機竜”の役割・採用について ─トレミスと灼銀に違いはあるのか─|Dーchannel|note

詳しくはこちらをご覧ください。もちろん無料で最後まで読めます。

灼銀の役割は展開補助・リソース管理です。

後攻では妨害を踏む役割も加わります。

ジイと同じく練度によって全然使用率が変わる1枚であり、動画などで紹介されている電脳では使われているのをあまり見ません。

しかし展開の項を見てもらえればわかりますがほぼ全ての展開でこのカードをだしたほうが展開が強力になるのでつかわにゃ損です。

灼銀の相棒枠であると共にシェンという愛人も抱えているやばいヤツです。

エクストラにおける使用ランキングはVFD灼銀と並んでTOPで9割近く展開に絡みます。

自壊した灼銀を蘇生するのはもちろん、シェンのレベルを6にして3チューナーと合わせて浮鵺という流れもよく使います。

9のシンクロですが蘇生効果のせいか打点が0にされており、VFDにして打点に変換します。

よくわからない攻撃抑制効果がついていますが自分のワンキルの邪魔になる上相手の攻撃を止めることは皆無に等しいため消して欲しいです。

皆さんはバトルに入る前に必ずVFDにしましょう。

鬼👹悪魔😈仙々🦊

最悪の世代の1人です。

こいつなら4皇の一角でも崩せます。

というわけでこいつはカードパワーが摩訶不思議アドベンチャーです。

例えるなら少年編の敵として魔人ブウが出てくるぐらいハチャメチャが押し寄せてます。

生まれる時代は正しかったのでそこまで注視されていませんが、世が世ならこいつ一体で世界が終わります。悟空がいない未来トランクスの世界線のようですね。

本題に入りますがこいつも例にもれなく全部効果が強いです。こいつらほんとになんなんだ、、、

まず①の効果ですが墓地が第2の手札といわれている現代遊戯王においては絶大な効力を発揮します。

エルドリクシルはただのデカブツ生産機になり、閃刀魔法はテキストの半分が消滅し、プランキッズたちはただのガキになります。

墓地をリソースとするデッキは大体終わります。

”もちろん”、”ちゃんと”、デッキからはカードがおちるので自分達は通常通り展開できます😊

③の効果に関しては効果も無効にならずフィールドから離れても除外されることもないのでただの完全蘇生効果です。

「属性が種族が異なるモンスター2体を除外」ときついようなフリをしているコストですがあってないようなもんです。

むしろニャンの効果と絡めることで墓地の好きなモンスターをデッキに戻せるため+の要素です。

②の効果は地味に見えますが③の効果のコストを捻出できるため、実質③の効果のコストを1枚に出来ます。また他のモンスターの攻撃宣言時使えるので使えるのでクリスタルで破壊することでワンキルの補助になります。

こいつの役割はVFDの刺さらないデッキに対して差し込む役割で、VFD仙々と並べた場合ほぼ全ての対面を封殺できます。

誘発のケア(主にニビル)とワンキル用の枠です。

クリスタルで自分のモンスターを無効にすることで打点を上げることができるためシェンと並べることでワンキルとなります。

競技シーンではしっかり誘発が飛んでくるのでエクストラの自由枠はこの2枚にするのがベストだと考えています。

完全なる後手用の1枚です。

青龍を破壊しつつアーゼウスでさらに妨害を踏むことができるので優秀なカードです。

ニャンは蘇生効果を使うと除外されますがエクシーズ素材にしてしまえば墓地に戻るので次のターンも蘇生効果を使えます。貴重な手数となるので後攻ではエクシーズ素材にすることが多いです。

灼銀と同じくブログが書けます。

灼銀との最大の差別点は

場に残ること

です。

継続的なアドバンテージの獲得が見込めるため先行展開では積極的に絡めていきたい一枚です。

返しのターンに残った際は手札にない電脳を回収、アタックからガイドラアーゼウスと繋げることで場を一掃できるため何枚カードを伏せられても消し炭にできます。

その際VFDの効果を使うことで誘発をケアした上で安全に展開できるためVFDトレミスという布陣が決まったらほぼ負けることはありません。

このカードの注意点はこのカードを絡めることに固執しないことです。

このカードは一枚回収できるとはいえ、レベルを12消費した上VFDの素材になることができません。

このカードを出してもVFDが出なければなんの意味もないのであくまでもVFDに添えるものだということを忘れないようにしましょう。

後手用のカードで場と墓地に触れるため非常に対応力の高い一枚です。

VFDがささらない対面(エルドリッチ閃刀姫等)で主に強く積極的に出していきます。

このカードは電脳であるため一度使って墓地へいっても青龍やシェンの効果で除外し朱雀で戻すことで再度使うことができます。

1度に2枚のカードを除外できるためこのカードが刺さるデッキに2回出すだけで相手はノックアウトです。

②の効果も強力で、「効果を無効にして破壊する」といった妨害効果持ちに対して使うことで、無効にしてモンスターを2体展開されるかor効果を通してアーゼウスを展開されるか、の2択を選ぶことになります。

どちらの択をとっても相手から不利でしかないためこのカードを出した時点で有利となっています。

普通に効果を使い終わったあと場においておくのも強く、対エルドリッチでこのカードでスキルドレインを開かせ耐久したのちに朱雀でスキドレを破壊しつつ展開を決めるといった流れは強力です。

どこかでみたアーゼウスの座布団という表現は的を当ていて面白いなと思いました。

貫通効果はワンキルの際に計算に入れることがあるので大事です。

神

このカードについては何か語らせていただくのも憚られます。

神っていっぱいいることを教えてくれたカードです。

こいつも神です。

1時期の遊戯王では環境デッキたるかという一つの基準としてアーゼウスを使えるかというのがありました。

それほどまでにこのカードは強力です。

除去効果にターン1がついてない上同一チェーンでの発動もできるので本当の無敵はこういうことなんだと教えてくれます。

オマケのように付いている素材を入れる効果も電脳堺門を入れることでリソースとしてしっかり機能します。なんてことだ。

以上でカード解説は終了です。20000字を越えたので一度切ります。

次章展開解説。

2枚展開21パターン、3枚展開31パターンとなります。お楽しみに。