誰も知らないデザイン領域〜本当の「電子書籍のデザイン」の話をしよう!

「電子書籍のデザイン」は、未だ「論」として語られたことがない。書店のデザインコーナーに行けば、「マンガのデザイン」に関するカタログ本はあるけれど、あくまで主役は紙の本であり、その電子版についてはページが割かれてない。MdNなどの先鋭的デザイン雑誌は休刊し、それを語る場もほぼない。トップ画像は、拙著がカバーを彩った2011年「アイデア」増刊『漫画・アニメ・ライトノベルのデザイン』だが、もちろんここでも電子書籍のデザインについては触れられてはいない。

しかし、漫画家(作者)の目線では、電子書籍には「紙以上のデザインの豊かさ、自由さ」を感じる。例えば、紙の本だと予算の制約や印刷の仕組みによってカラーページに制限があるけれど、電子書籍はデータなので無制限にカラーを使える。紙の本は「書店映え」や「可読性」が優先されるけど、電子書籍は「書誌データと同じ文字情報が最低限入っていればOK」なので、例えば「読めない文字」をあしらうこともできるし、全く「映えない」装幀だって可能。かつて和田誠が徹底抗戦した「バーコード」もない。そもそも「カバー裏」が存在しない。

例を挙げると、田中芳樹『銀河英雄伝説』の電子書籍には一切のイラストがなくデザインも簡素。じょじむら作品のカバーは全て手描きでフォントすら未使用。それでも電子書籍は流通可能。

上記は「脱デザイン」的な極端なケースだが、島島ではデザイナーを立てた上で「紙の制約からの解放」として、様々なデザインの実験を実践している。例えば...

1)タイトルロゴが読めない

2)カラーページを自由に挟む

3)帯位置を気にしない

4)カバーに絵がない

5)奥付が変な場所にある(そして世界は奥付の上を疾走する)

6)架空の文字を発明する

などなど。以下、順にその試みを紹介する。Vtuberヒカル・ミナミの雑談も参考にしてほしい。

1)タイトルロゴが読めない

電子書籍はデータとして「作品名・作者名」が表示され関連付けられるため、紙の本のような「視覚情報(グラフィック)としての作品名・作者名」はそれほど重要ではない。「帯」も「出版社名」「レーベルロゴ」も必須ではない。電子書籍には最低限「作品名・作者名を明記する」ことが義務付けられているため、文字要素は必要。だとしたら・・・?

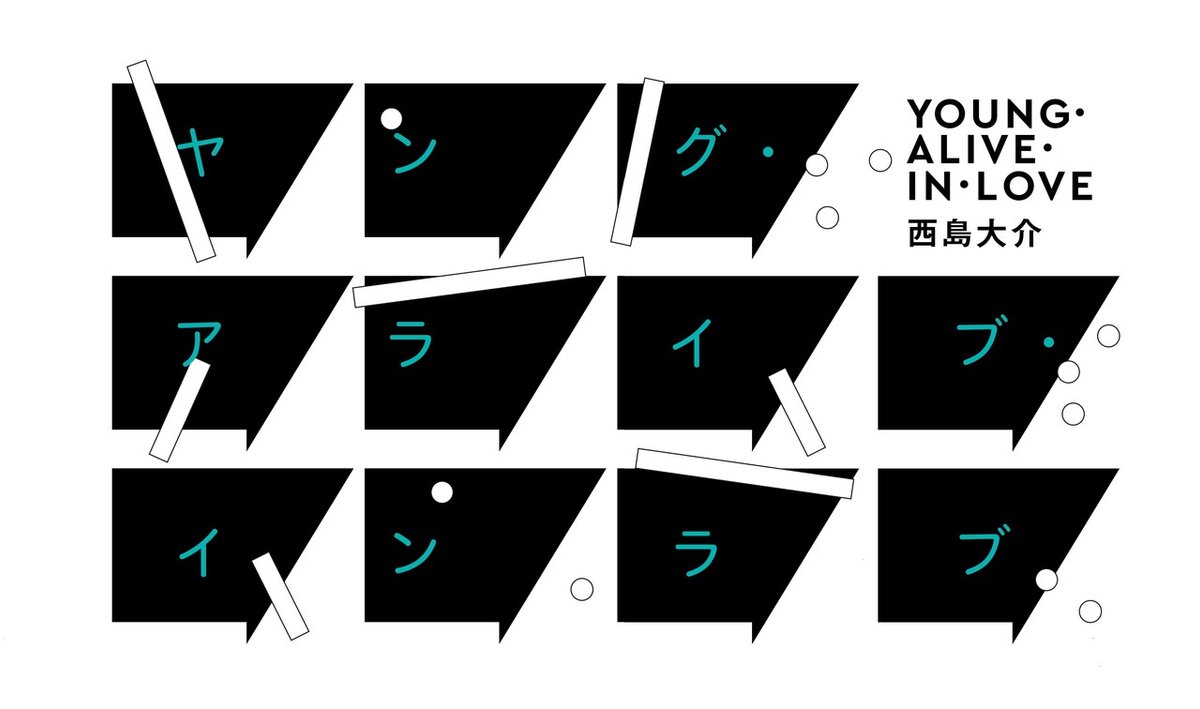

というわけで『ヤング・アライブ・イン・ラブ 完全版』では、可読性ギリギリのロゴをレイアウト。一見フキダシまたはブロックのような物体の羅列だが、これで片仮名表記の「ヤング・アライブ・イン・ラブ」と読む。大胆な省略が試みられたロゴは、紙の本の場合「お客さんが困る」「書店さんが困る」と却下されそうだが、電子書籍なので書誌データを参照すればギリギリ判読できるし、各巻はデータによって紐づけられるため混乱はない。

(ロゴ、読める?読めない?)

(読み仮名を振ってみます)

(本編より。決まった! うぉええ...)

装幀&ロゴを担当したのは、個性的なロゴデザインで多方面に活躍するサワイシンゴ(HUNDSAM.inc)。書籍だけでなく、音楽パッケージ、グッズ、スマホゲーム、TV番組など、メジャー、インディーズ問わず様々な媒体で斬新なグラフィックを作り出している気鋭のデザイナー。島島の電子書籍では『ヤング・アライブ・イン・ラブ 完全版』1-3巻、『アトモスフィア 完全版』1-2巻、『凹村戦争 完全版』の合計6冊を担当。

でんぱ組.inc「ワレワレハデンパグミインクダ」の創作文字のアートワークや、クマリデパートのタワレコポスターなどの仕事を参照し、今回「読めない文字」を依頼するに至った。

2)カラーページを自由に挟む

同じく『ヤング・アライブ・イン・ラブ 完全版』本編から、各話の間に挟まれるブランクページを紹介。2012〜2014年にかけて「ジャンプ改」(集英社)に連載されていた本作、権利的に集英社時代のデザインは改訂する必要があり、せっかく改めるならと新規デザインをカラーで依頼した。

物語が破滅的な方向へ進むのと歩調を合わせるように、グラフィック・デザインも段階的に暴走をしていて面白い。全25話分のポスターのようでもあり、結果的に旧版よりもリッチさが増している。

(原発? 霊的現象? 内容については「好書好日」インタビューも併読ぜひ)

3)帯位置を気にしない

電子書籍に「帯」はない。帯に踊る「〇〇万部突破!」「〇〇で話題!」という言葉は、あくまでセールスのための宣伝文句なので、厳密にはそれ自体が「本」であるとは考えにくい。だから電子書籍の多くには帯がない(意図的に残す場合もある)。

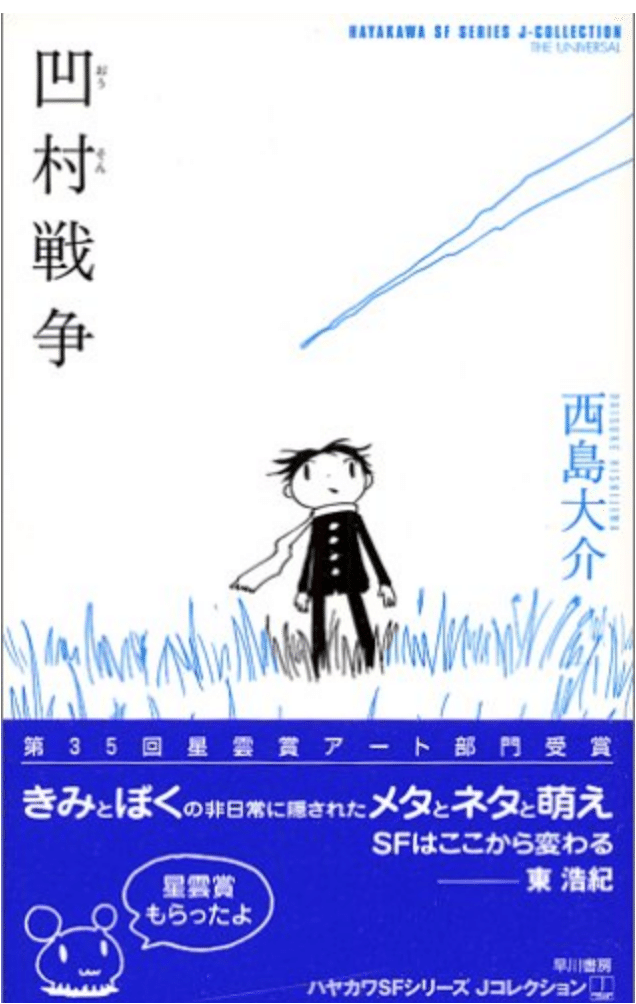

紙の本の場合は、下の画像のように大抵「帯」が入る。ゆえにカバー絵のモチーフや文字レイアウトは、「帯の下に隠れないこと」が何よりも優先される。多くのデザイナーや著者、書店、さらに読者までそれを「自然なこと」あるいは予め備わった「仕様」として受け入れている。でも冷静に考えると、実はデザイン以前に「宣伝」が常に優先されているだけとも言える。

(東浩紀さんの帯コメントに加え、第35回星雲賞受賞を明記した帯ver.2。星雲賞を受賞したのは厳密には作品ではなく、その年の「アート部門」なのだが、明らかにミスリードを誘っている=これぞ宣伝!)

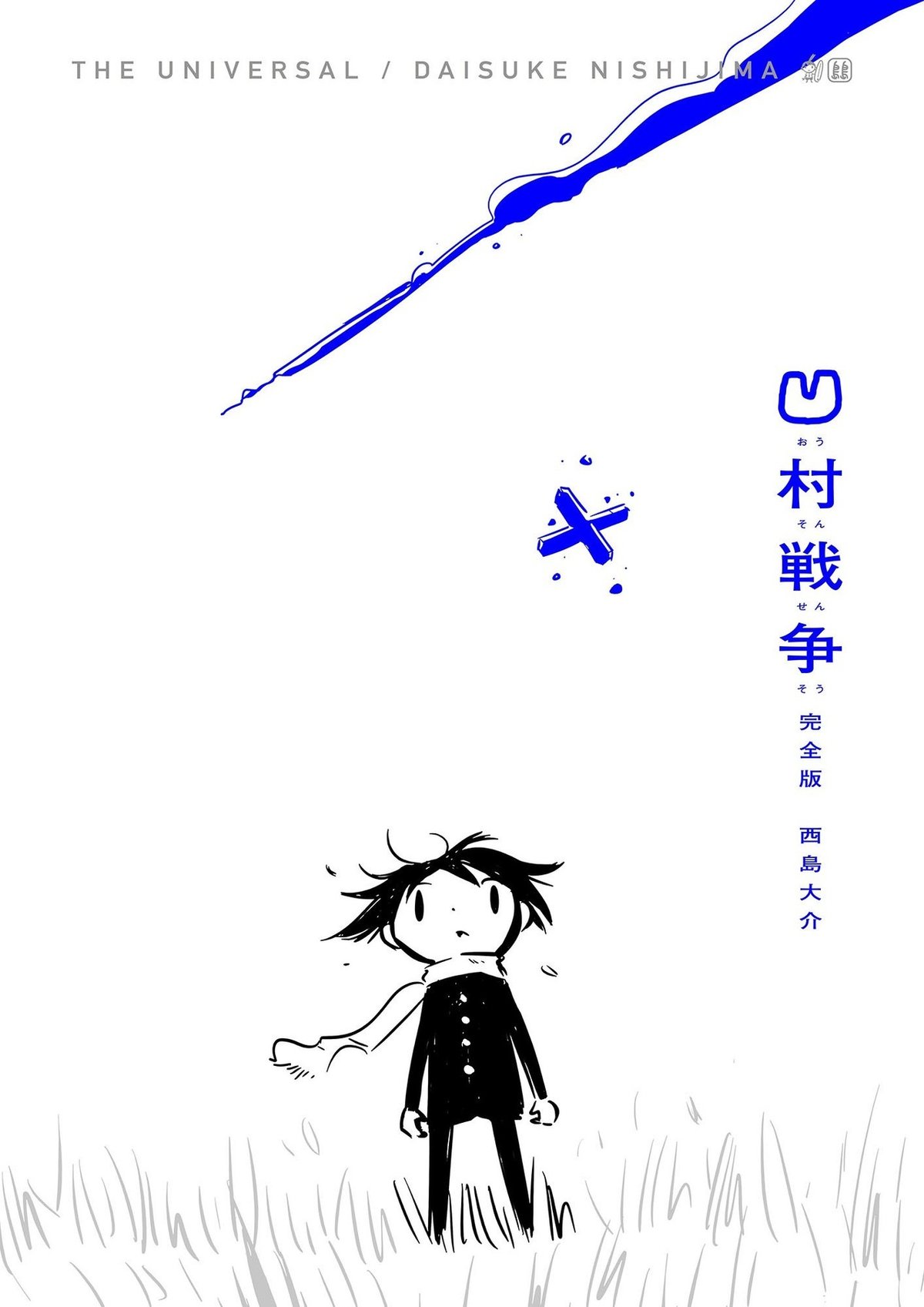

しかし電子書籍に帯はないので、レイアウトは自由。『凹村戦争 完全版』デザインのコンセプトは、SF小説の名門出版社である「早川書房」のイメージを引き継ぎつつ、2020年バージョンにさりげなく改めること。結果的に「島島」の電子版は、早川書房版の印象を大きく変えずに、より抜け感の良い洗練されたデザインになった。実はカバー絵はデジタル直描きの描き下ろし。キャラクターは帯があったら見えないような場所にレイアウト。紙版でも印象的だった「青色」も、モニター映えを考慮し強めに微調整。しかし、全体としてはぱっと見は変化に気づかない設計。凹のロゴもカワイイ!

つまり、宣伝よりザインを優先できる。どうしても宣伝を入れたいのなら、「書誌データ」に文字情報として書き込めばいい。個人的には電子書籍の最大の宣伝は帯ではなく「値下げ施策」。これは電子取次代行を「電書バト」に一任している大きな理由の一つだ。

というわけで「島島」の電子書籍は、書誌データからも極力宣伝文句を減らし、説明をしすぎないように設計している。宣伝文や煽りはなく、説明も簡素。例えば・・・

(『凹村戦争 完全版』より)

(『ディエンビエンフー 完全版』より)

一方、双葉社『ディエンビエンフー TRUE END』の場合は書誌データは、過剰なまでに情報が詰まっている。文責は西島。2017〜2018年頃の「完結への必死さ」が伝わってくる。

(双葉社『ディエンビエンフー TRUE END』より、くどい、早口、煩わしい、三つろそった必死感よ!)

当時の『ディエンビエンフー』関連インタビューはこちらを参照!

4)カバーに絵がない

2006年に早川書房のSF小説レーベル「Jコレクション」から描き下ろしで刊行された上下巻の電子復刊『アトモスフィア 完全版』1-2巻も同じサワイシンゴによるデザイン。物語は「分身」「赦し」をテーマにした謎めいたSFミステリーで、「一冊の労力で上下巻を作る」「小説のように読める」が執筆時のコンセプト。以下の画像のように極端に絵が少ないマンガ。1巻がほぼ丸ごと読める試し読みはこちら(pixiv)。

必ずしも「マンガ的デザイン」ではない旧・早川版カバーにはそれでもキャラクターがあしらわれてたが、「島島」電子版では思い切ってカバーから一切の「絵」を消去。結果、より「小説ぽい」装幀になった。小説『陽だまりの彼女』をなど自著以外の作品のカバー・イラストを手掛けることが多いが、仮に自分の絵に強い商業性があるとして、その反対に「自著ではあえてその価値を捨てる」という倒錯した試みでもある。

(まるで他人のSF小説! 無限に続いていくかのような不思議なロゴ・デザインは物語をオチまで理解した上で作成されています)

5)奥付が変な場所にある(そして世界は奥付の上を疾走する)

まず、前提として電子書籍に「奥付(クレジット)」は必須ではない。最低限「作品名・著者名」に加え、「電子版のデザイナー名」さえあれば良く、紙の本のような「初出」や「問い合わせ先」「担当編集名」などを含む詳細な注意書きは、実はあってもいいし、なくてもいい。

例えば『ディエンビエンフー 完全版』の場合は、IKKIコミックス(小学館)時代の完全復刊なので、レイアウトはそのままに文字を改変する形で奥付作り、当時の担当者名や初出表記が詳細だが、実はこれは必須ではない。

紙においては最終ページ付近に配置される「奥付」。『凹村戦争 完全版』では紙版とは構成を変え、それを少し手前に配置している。奥付をまたぎ、その後に「文庫版描き下ろし(2010)」と「電子書籍版の描き下ろし(2020)」が入る構成。

(この後に2010年と、2020年の描き下ろしパートがスタート!)

『アトモスフィア 完全版』2巻ではさらに実験を試みている。「原因不明の分身現象」が拡大し、人も、宇宙も、銀河系すらも分身しまくる「果ての世界」で、それら全てを超越する究極のオチ(原因)が描かれ、世界は「傍点=キャラクター」になる。

(「傍点」になったキャラクターが「電子紙面」を疾走する!)

(てってけ、てってけ、奥付を超えて左へダッシュ、スクロール!)

(カバー裏すら超え、電子書籍の外部に到達して、おわり!)

奥付やカバー裏すらも突っ切って走るというデザインは、「奥付」という紙のルールによって「閉じられる(綴じられる)」物語を突破するという考えを反映したもの。原本(旧版元版)と比べると、大幅な増補とも言えるが、電子書籍は「折り」や「ページ予算」の縛りがなく、無制限にページ数を増やすことは簡単。

6)架空の言語・文字を発明する

上記とはまた違う作品だが、1)タイトルロゴが読めないの発展系として、最近は新たに言語・文字を生み出そうと考えている。言語・文字は、常に歴史や政治性を伴い、支配・非支配という関係性を作み出す。出版社や印刷所に用意された既存の言語やフォントではなく、それを新規に生み出し「電子書籍」に実装することは、結果的に「物語」を強化するはずだ。

(呪詛、呪いを電子書籍に刷り込むぞ〜〜〜、プー!)

最後に

こういった様々な「デザインの実験」こそ電子書籍ならではの特性だと感じるし、ビジネスを理由に類型化するのではなく、自由なアイデアを商品として試せることが楽しい。

最後に、このようなデザインの実験に向かい合ってくれた担当デザイナーに強い感謝を示し、このエントリを締めくくる。今後も「島島」の電子書籍のリリースとそのデザインにご期待を。

サワイシンゴからのコメント

どうもみなさんこんにちわ。

「ヤング・アライブ・イン・ラブ 完全版」、「アトモスフィア 完全版」、「凹村戦争 完全版」のデザインを担当したHANDSUM inc.のサワイシンゴです。

西島さんとは以前僕が自主制作した書籍にイラストのご依頼をしたときからのお知り合いで、「十中八九断られるだろうな」というご依頼を快く受けてくれたのが非常に嬉しく、今も印象に残っています。

ご依頼いただいた3作品はその恩返しのつもりで気合を入れて、作品を読み込んだ上でロゴデザインやブランクページのデザインなど、かなり自由にさせて頂きました!デザインを提案した後の西島さんからのフィードバックも「もっとやってくれ!」的なものが多くて楽しく制作できました。

無理を承知でお願いした流れで西島さんから逆に3作品も書籍のデザインをお願いされるなんて、とにかく連絡してみるもんだなぁとしみじみ感じます。

というわけで皆さんも僕にデザインして欲しいという事があれば連絡してみよう!

サワイ漫画のデザイン大好き!

そして西島さん!西島さんのお仕事楽しいのでもっとお仕事ください!

お待ちしております!

sawaidesignshingo.myportfolio.com

急にテンションが上がってしまいました。

新しいデザインになって見え方や感じ方も少し変わった西島さんの3作品、読んだことある方もない方も是非購入してください!よろしくお願いします!(サワイシンゴ筆)

おまけ)CM

ところで、「ePUBでは美しいデザインを堪能しきれない・・・」という本格派のあなたのために直販ショップ「島島DLストア」では、「島島」の電子書籍のほぼ全作がPDFリリース中。ぜひ、ご利用ください。

【追記】2023年、まさかのオチ?

Xin Chao.

— 西 島 大 介 ● 島 島(クラファン102%達成、新刊『コムニスムス』) (@DBP65) June 10, 2023

雑誌「アイデア」402号特集「小さな本づくりがひらく」に、『コムニスムス』の版元 @rn_press さんのインタビューが掲載。極厚800P仕様の経緯などが語られています

本編からはヴァースキ(蛇)が見開きで掲載。無敵かよ。 #やっぱ紙だろhttps://t.co/LUTiAvPzeQ pic.twitter.com/dEAchzjO4p