【法規・構造】一級建築士「出題傾向」(備忘録)

公式サイト

更新日:2023.11.09

法規

法規の学習は、法令集のセットアップからスタートする。インデックスや線引きから始まり、自分で使いやすい形の法令集を作り直し、問題演習を繰り返す中で書き加えていく。法規は、他の学科に比べて、近年の設問の長文化や条件の不足化により解答時間の不足を克服することが大切だ。その際の4つの学習方法を意識する。

5科目の試験時間

計画(学科Ⅰ)20問 + 環設(学科Ⅱ)20問

=40問の解答時間:2時間(3分/問)

法規(学科Ⅲ)30問の解答時間:1時間45分(3.5分/問、52秒/枝)

※1問4枝を2分30秒以内で解答できるような訓練が必要

構造(学科Ⅳ)30問 + 施工(学科Ⅴ)25問の解答時間:2時間45分

全学科の問題数 125問(解答時間:6時間30分)

根拠:出題科目、出題数等

法規の対策

① 設問主旨を的確に把握して、法令集を効率よく確認する

② 一般用語の定義などの基礎知識や計算問題の解答方法を暗記する

③ 法令集のセットアップ:インデックス、線引き⇒自分自身が使いやすい形に法令集をつくり上げる

法規の長文問題

近年の長文の正解率75%(不正解率25%)=4枝の中で長文以外の選択肢を優先して解く

法規の4つの学習方法

① 法令集の参照箇所を暗記(学習)する

※特殊用語、面積・高さ、一般構造、道路など

※法令集をセットアップして、問題の反復学習をする

② 条文構成の参照の手順(学習)を理解するする

※手続き、防火規定、用途地域など

※下記のような法令集を参照する手順を覚える

建築基準法→施行規則

建築基準法→施行令→施行令

建築基準法→法別表→施行令

③ 条文構成とともに内容を理解(学習)する

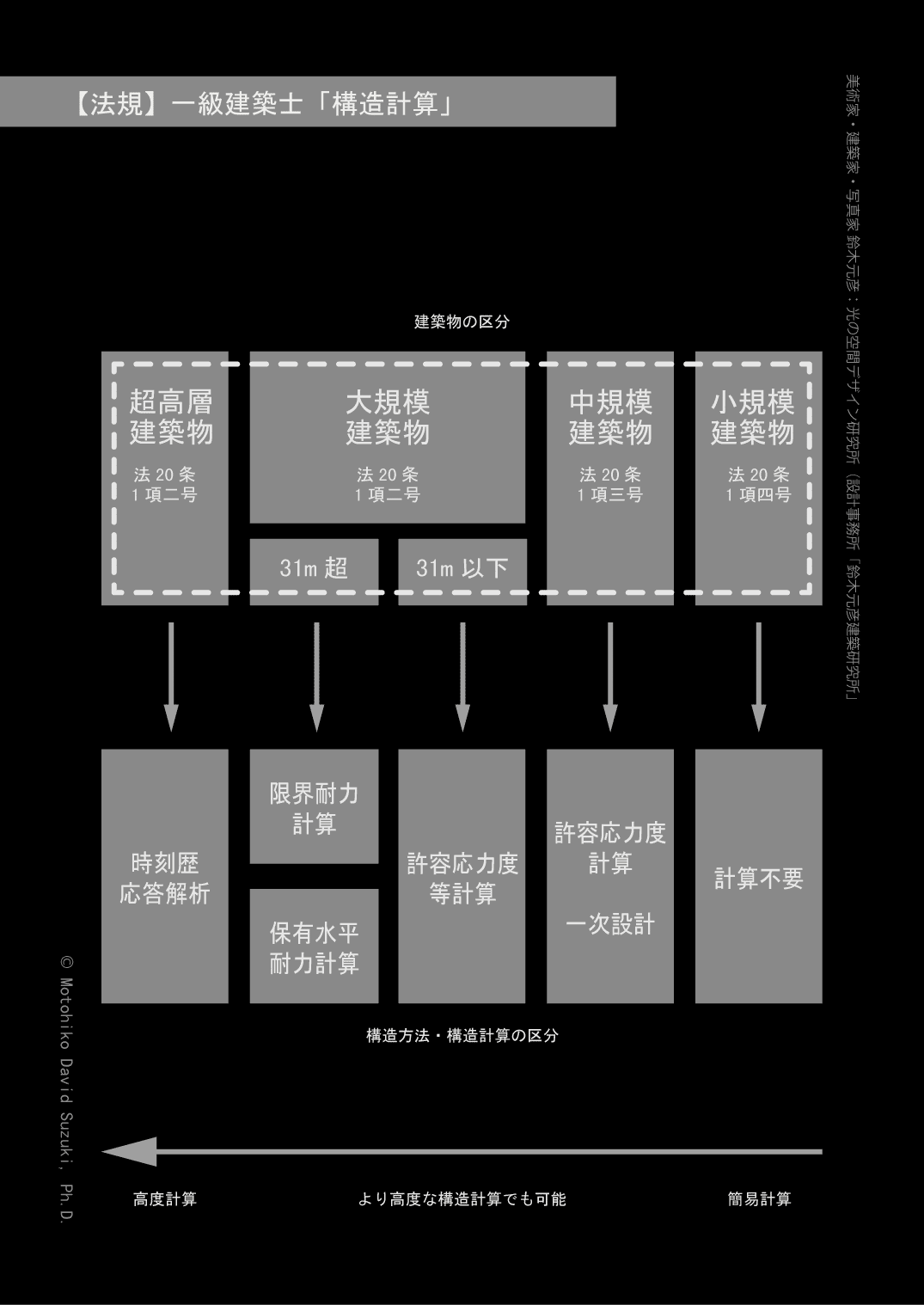

※構造計算

「建築物の区分」(法20条1項)

→「構造方法の区分」(令36条)→「構造計算の区分」(令81条)

「超高層建築物」(法20条1項一号)

→構造方法「時刻歴応答解析」(令36条1項)

……耐久性等関係規定

「大規模建築物」(法20条1項二号)

→構造方法「限界耐力計算」(令36条2項)……耐久性等関係規定

→構造方法「保有水平耐力計算」(令36条2項)……仕様規定(一部を除外)

→構造方法「許容応力度等計算」(令36条2項)……仕様規定(全て)

→高さ31mを超える場合(令81条2項):

構造計算「保有水平耐力計算」「限界耐力計算」「大臣の計算」

→高さ31m以下の場合(令81条2項):

構造計算「許容応力度等計算」「保有水平耐力計算」「大臣の計算」

「中規模建築物」(法20条1項三号)

→構造方法「許容応力等計算」(令36条3項)……仕様規定に適合

構造計算「許容応力等計算」(一次設計)「大臣の計算」

「小規模建築物」(法20条1項四号)

→構造方法「仕様規定に適合」(令36条3項)

構造計算「不要」

④ 計算手順や計算の数値を暗記(学習)する

※容積率、建蔽率、高さ制限など

「容積率」(法52条)

12m未満→道路幅員による容積率 住居系幅員×4/10

12m以上→道路幅員による容積率 商業・工業系幅員×6/10

容積率の限度

「道路幅員による容積率」と「都市計画の指定容積率」の小さい方

「延べ面積の限度」:敷地面積×容積率

計算問題で検討する特例・緩和規定「容積率」(法52条)

① 前面道路の最大幅員が12m未満(2項)

② 2以上の地域・地区にわたる(7項)

③ 特定道路に接続する前面道路がある(9項、令135条の18)

④ 幅員4m未満の道路に接続する(法42条2項)

計算問題で検討する特例・緩和規定「建蔽率」(法5条)

① 2以上の地域・地区にわたる(2項)

※敷地を分割して、各部に建築面積の最大値を計算し、それを合計する

② ・防火地域に耐火建築物等を建てるか、準防火地域以内に耐火建築物・準耐火建築物を建てる

・角地指定があるか(3項)

※それぞれの建蔽率を1/10づつ加算する

③ 適用の除外(8/10、防火地域、耐火等、6項)

※制限がなくなり、建蔽率は10/10となる

④ 敷地が防火・準防火地域の内外にわたる(7項、8項)

※耐火建築物等は、全体を防火地域内とみなす

※耐火・準耐火等は、全体を準防火地域内とみなす

⑤ 幅員4m未満の道路に接する(法42条2項)

※道路中心線から2mの範囲を接する道路とみなす

構造

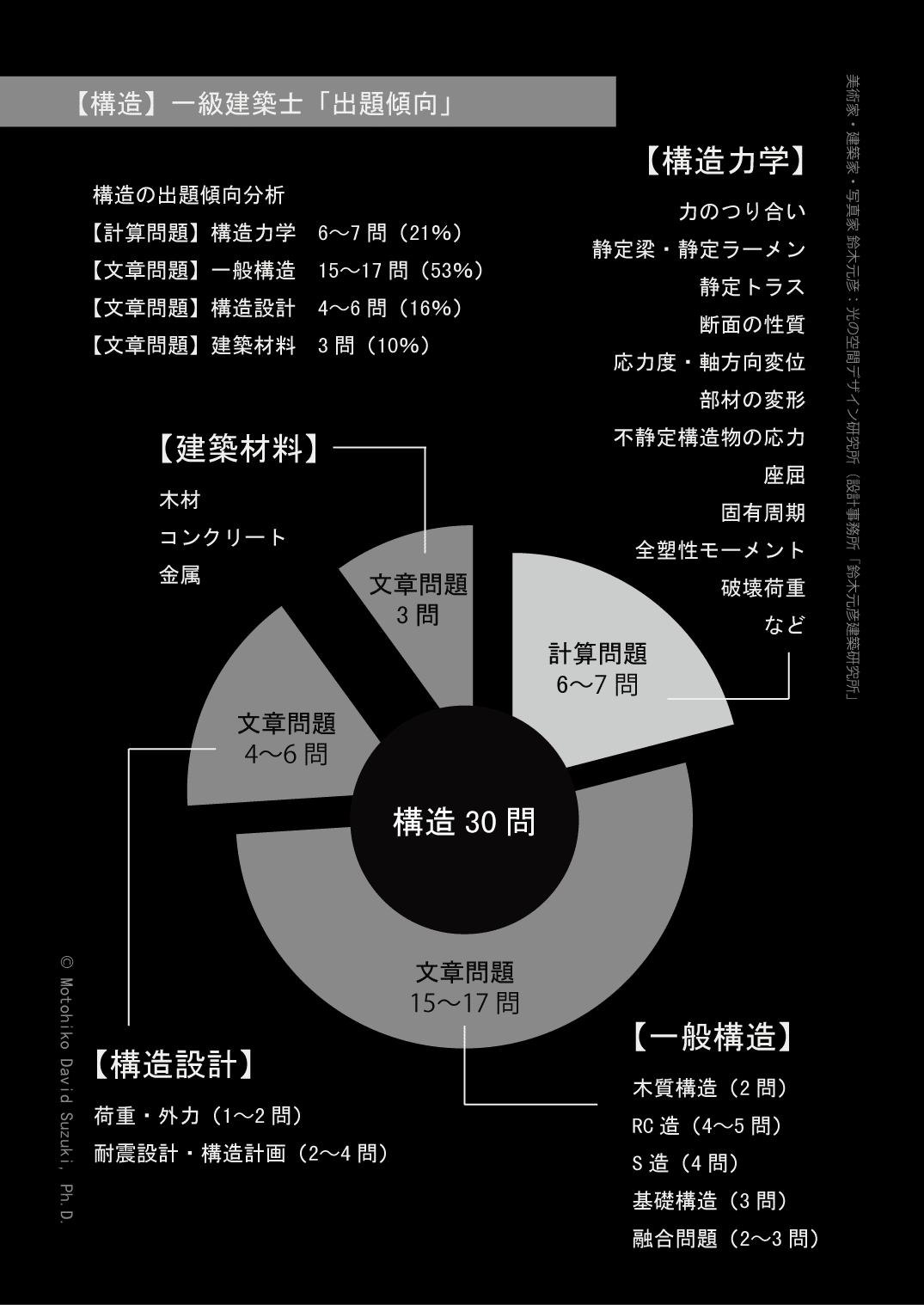

合格者の本試験における構造力学の平均点は 5 点を超えている。合計点での基準点をクリ アするため、構造力学で 5 点以上(16%)を得点し、30 問出題される構造で得点を稼ぐことが必要である。本格的な学習が始まる11下旬までに、構造力学の基本的知識を身に付けておく必要がある。そもそも、一級建築士の構造の問題は、どのような問題が出題され、各問題の点数はどのくらいかを把握する必要がある。

30問が出題される構造(学科Ⅳ)は、計算問題と文章問題があり、計算問題においては5点以上獲得したい。15〜17問出題される文章問題の「一般構造」では、4〜5問出題される「RC造」と4問出題される「S造」の学習が得点アップに効果的であろう。もちろん、全体的な学習は、言うまでもなく必要だが、学習時間を出題確率を考慮して実施したい。最後に、記載内容は、今までの傾向を示しているものである。

構造の出題傾向分析

【計算問題】構造力学 6〜7問(21%)

【文章問題】一般構造 15〜17問(53%)

【文章問題】構造設計 4〜6問(16%)

【文章問題】建築材料 3問(10%)

構造力学(6〜7問)

力のつり合い

静定梁・静定ラーメン

静定トラス

断面の性質

応力度・軸方向変位

部材の変形

不静定構造物の応力

座屈

固有周期

全塑性モーメント

破壊荷重

など

一般構造(15〜17問)

木質構造(2問)

RC造(4〜5問)

S造(4問)

基礎構造(3問)

融合問題(2〜3問)

構造設計(4〜6問)

荷重・外力(1〜2問)

耐震設計・構造計画(2〜4問)

建築材料(3問)

木材

コンクリート

金属

主な仕事内容のご依頼・ご相談方法

ご依頼・ご相談のお問い合わせフォーム