Hikakinのゲーム実況から学ぶコンテンツ戦略!~ChatGPT×感情分析~

YouTubeの影響力はますます拡大し、企業やクリエイターにとって重要なマーケティングプラットフォームとなっています.

そんな中、AI技術を活用したコンテンツ分析が注目を集めています.

今回は、大人気YouTuberであるHikakinのゲーム実況動画を例に、ChatGPTによる感情分析がどのようにコンテンツ戦略に活かせるのか、探っていきましょう.

1. 感情分析とは

感情分析(Sentiment Analysis)とは、自然言語処理などを用いて文章から感情や意見を自動的に抽出し、分類する手法です。

この技術は主に、文章をポジティブ、ネガティブ、中立などのカテゴリに分類することを目的としています。

近年ではChatGPT・Claude・Geminiといったテキスト生成AIの登場によって、感情分析の技術的なハードルが大きく下がったのは注目すべき点です.

2. Hikakinのゲーム実況:分析対象

今回の分析対象として、Hikakin(チャンネル登録者数619万人、2024年9月30日時点)の人気ゲーム実況動画を選びました:

これらの動画の文字起こしテキストに対し、ChatGPTを用いて感情や意図の抽出・分類を行いました. さらに、分析の効率化のためLooker Studioによるダッシュボード化も行いました.

分析の方法については以下のnoteもご覧ください.

4. 分析結果と考察

スプラトゥーン3(アクションゲーム)

文章数や文字数の統計の観点では、スプラトゥーン3配信が際立っています. 動画尺1時間4分で1,354文と、最も多くの文章を話していました. さらに、1文あたり文字数が10.3文字と最も短いです. スプラトゥーンシリーズはアクションジャンルですが、短めの文章を中心にテンポ良く配信を行なっていると推測できます.

「喜び」の感情割合が51.11%と最も高く、また「怒り」が18.32%と最も低い.

8番のりば(ホラーゲーム)

「恐れ」の感情割合が7.43%と最も高い結果でした. また、「驚き」の感情割合は11.71%とこちらも最も高い結果となりました.

3作品のうち、8番乗り場だけがホラージャンルとなっており、実況中の恐怖・驚きのリアクションが反映されたものと思われます.

マインクラフト(シミュレーション)

「怒り」の感情割合が28.47%と最も高い.

スプラ配信では感想が多い

次にテキストの意図に目を向けると、出現回数が多いのはどのゲームでも「笑い」「ツッコミ」がTOP2となっています.

注目すべきは、スプラトゥーンでは「感想」のトピックが3番目に多い点です.

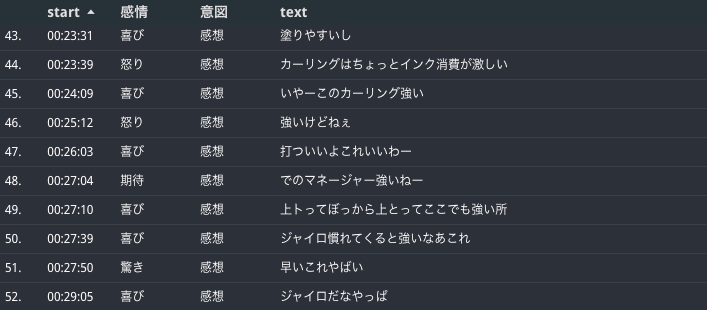

スプラトゥーン配信での「感想」に分類された発言を抽出すると、刻一刻と変わる状況への反応が感想として発されているようです.

アクションゲームではリアルタイムなコミュニケーションが求められ、その結果率直な感想が多く出現すると推測されます.

5. コンテンツ戦略への活用法

分析結果から、以下のような戦略が考えられます:

ゲームジャンルに合わせた演出:

アクションゲームなら短い文章をテンポよく話す

ホラーゲームなら「恐怖」や「驚き」を強調(= オーバーリアクション)といったように、ジャンルに即した感情リアクションの徹底

視聴者のエンゲージメント促進:

感情を込めたリアクションを通じて、視聴者は配信者への親しみを感じることでしょう. ここからファンとの信頼構築に繋げていくことが、視聴者からの高評価・コメントなどのエンゲージメント促進のカギになります.

6. おわりに

AIを活用した感情分析は、YouTubeクリエイターにとって強力なツールとなります。視聴者の反応を数値化することで、より戦略的なコンテンツ作りが可能になるでしょう。

ただし、数字に頼りすぎず、クリエイターとしての直感やオリジナリティとのバランスを取ることも重要です。AIは道具であり、最終的な判断はクリエイター自身が行うべきです。

今後も技術の進化とともに、より精密な分析が可能になっていくでしょう。常に最新のトレンドやツールをキャッチアップし、自身のコンテンツ戦略に活かしていくことが、YouTubeでの成功につながるのです。