想像力のスイッチを入れて、生成AIと向き合おう

★ICT活用実践備忘録★

下村健一さんの『想像力のスイッチを入れよう』の授業時のこと。

最初に下村健一さんのインタビューを聞いたので、大まかな主張を下村さんの生の声で聞きました。

その後に、フェイクニュースに関する報道を見せました。

見た瞬間、

「こんなニュースあるはずないよ」

「ニュースキャスターの口元がおかしい」

と言う児童もいれば

「でもニュースで流れてるのなら本当かも?」

と言う児童もいました。

今の子どもたちには、ディープフェイクについても知らないとメディアと向き合えないと思い、生成AIに関しても少し触れながら授業実践をしました。

ちなみに、ディープフェイクに関しても、名古屋大学の笹原和俊先生のメッセージを児童と聞きました。

筆者の下村健一さん、そして名古屋大学の笹原和俊先生のメッセージをもとに本文に入りました。

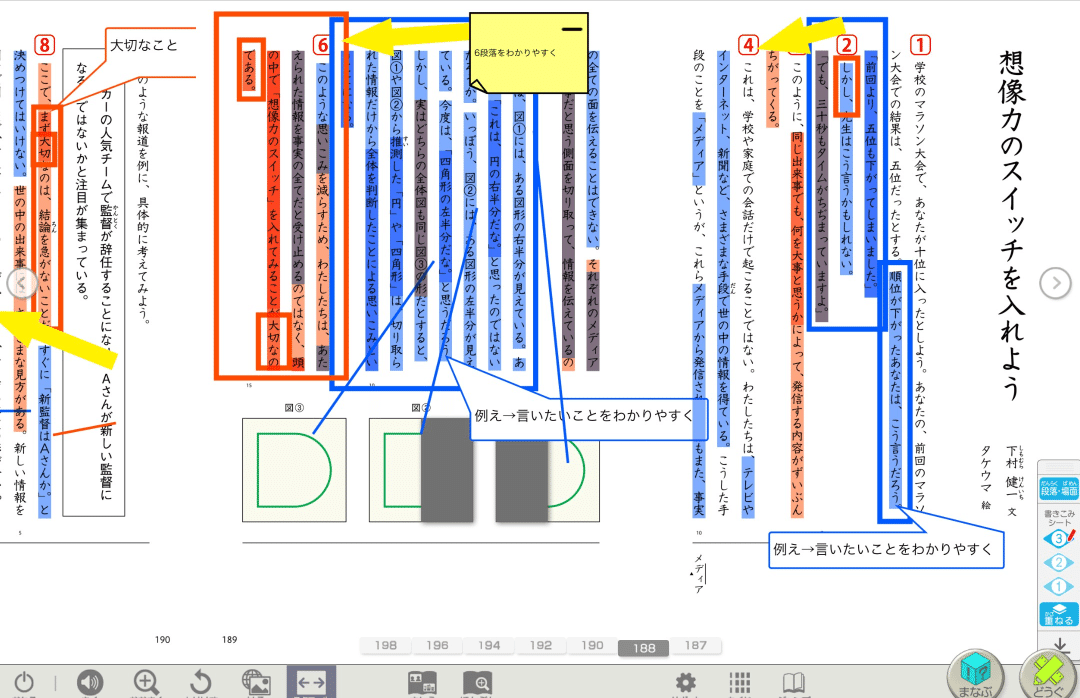

本文では、デジタル教科書を活用して何度も何度も読み込みました。どうすれば読み込むか考えたのですが、このようにしました。

このように1時間での課題に対する答えや、わかったことなどをレイヤーに書き込み、レイヤーを重ねながら読みを確かめていきました。

ちなみに、

レイヤー①が初発の感想での課題及び答え

レイヤー②が自分が考える想像をのスイッチのON/OFF

レイヤー③が精読から見えてきたこと

としました。

初発の感想による課題は、①主張に迫るもの、②内容理解に関すること、③論の展開に関することと分類し、②に関しては、文章の意味理解が多かったので、すぐに解決を図りました。

児童が最初に考えた想像力のスイッチは、『考えること』でした。

『考えるっていろいろあるよね、例えば比べるとか、予想するとか、本当にこれでいいかな。』と問い正したり

Perplexity.AIに聞いてみたりしました。ちなみにAIには『想像力のスイッチとは』と聞くと、だらだら長い解答が。ただ1人の児童が『わたしも事実と印象を考えることは同じだと思っていた』と。

そこで、しっかり読み込むことが必要であることを児童から言ってきたので、読み込むことに。

「大切」という言葉をたどると、実は想像力のスイッチが見つかります。

「ここで大切なのは〜」とありますが、『ここ』は『事例』を指します。『事例』を根拠に『意見』を述べていることも押さえます。

そうこうしていくと、『事実かな、印象かな』には辿り着くのですが、他のものは簡単には辿り着きません。

そこには『言い換え』だったり、『文法理解』が必要だと考えました。『まずは結論を急がないこと』と同じ意味で言い換えている文章を見つけたり、「さらに大切なのは、AだけでなくB」から大切なことが何かわからないと辿り着けないと考え、授業を展開しました。

後半にある児童がこう言いました。

『何で、「結論を急がない」ことでいいのに「まだわからないよね」と言い換えているのだろう』

面白いなと思って聞いていたら、こんな児童が

『AIにも「小学生にもわかるように」ってみんなで指示したことあるよね。下村さんも僕たちにわかるように書こうと思ったからじゃないかな』と。

それからメディアとの向き合い方などある程度学習を進め、単元の最後に、もう一度Perplexity.AIに想像力のスイッチを聞いてみました。

今度は「小学生にもわかるように」を付け足して。

「これは、勉強したから言いたいことはわかる」

「これは何を言っているかわからない」

などガヤガヤする中で、こんな発言が

「この文、多分だけど、本文を読み違えてるからこうなったんじゃないかな」

「え!!AIって文章読んでいるの!?」

ディープラーニングやデータに関する話も交えながら、少しだけ生成AIとの向き合い方も考えてみた実践でした。