【韓国、データを狙った侵害事故歴代最多】サイバー脅威と政策に関する重要ニュース

こんにちは。S2W NOTE編集です。

今回の記事では、グローバルニュースを元にサイバー脅威や関連政策に関して重要なニュースを抜粋してお届けします。

以下、2024年12月 16日『アジア経済』の記事を翻訳・編集した内容になります。

[AI時代の警告]韓国、データを狙った侵害事故歴代最多…企業33%「回復不可能」

今年の申告だけで1,800件を突破…最多の集計結果

中小企業・学校などがハッカーグループの標的に

中国政府が支援する「i-SOON」も登場

デジタル化と人工知能(AI)技術が拡散するにつれサイバー空間を脅かすハッキングなどの侵害事故が増加していることが分かりました。

今年集計された侵害事故の申告件数が統計の集計以来最多を更新し、サーバーハッキング、DDoS攻撃など脆弱性を狙った攻撃が大幅に増加しました。

16日、韓国インターネット振興院(KISA)によると、今年のサイバー侵害事故の申告件数は初めて1,800件を突破する見通しです。

KISA関係者は「12月現在の基準で今年の侵害事故の申告件数が1,800件を超えた。これは年度別に見ても集計以来最多」と述べています。

2022年には1,142件、昨年は1,277件を記録しましたが、今年に入って急増しました。

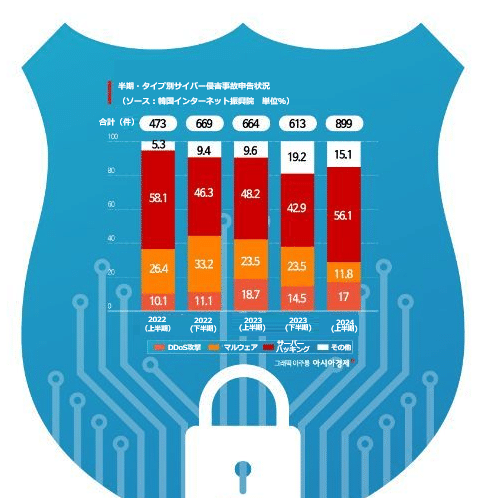

『KISAサイバー脅威動向報告書』に掲載されている半期別の申告件数も今年上半期899件で最も多い結果となりました。

2022年上半期473件、昨年同期間664件より大幅に増加した侵害事故は▲サーバーハッキング▲DDoS攻撃▲ランサムウェアなどマルウェア感染▲その他(スパムメール)に区分されています。

特に今年上半期は、サーバーハッキング件数が504件と昨年上半期より58%急増しました。他にDDoS攻撃は153件、ランサムウェアなどマルウェア感染の申告が106件、その他は136件を記録しました。

サイバー侵害が増加した理由として、中小企業などセキュリティ管理が脆弱な企業に対する攻撃が急増したためです。

サイバーセキュリティ企業「cqvista」によると、過去5年間に発生した侵害事故のうち、中小企業の被害の割合が82%を占めました。

中国ハッカーグループ「nian(年)」は淑明女子大学校や韓国内の教育機関、政府サイトなどを攻撃しました。今年5月には、済州大学と広雲大学のアカウント情報を盗み出したと主張しTelegramに該当情報を公開しました。

中小企業を狙う代表的なサイバー脅威はランサムウェア攻撃です。文書ファイルなどの企業の情報資産を人質にして身代金を支払わなければ復旧できないようにする攻撃方法です。

cqvista社の関係者は「2022年全世界のランサムウェアの状況調査の結果、被害企業の76%は身代金を支払った。しかし、このうち3分の1はデータ復旧ができなかったことが分かった」としています。

近年では企業だけでなく、格安スマホの不正開通、スミッシングなどを悪用した金融詐欺、投資詐欺を通じて経済を脅かし、国民の日常に不便を招く水準にまで拡大しています。

中小企業のセキュリティが懸念されるのは、ランサムウェア感染時に大企業、公共機関などにまで被害が拡大する可能性があるからです。

現実的に、中小企業は資金と人材が不足しているためセキュリティシステムを維持し更新するのが困難です。また、セキュリティに対する認識が大企業に比べて相対的に不足しているため、脆弱性が発見されればハッカーの標的になりやすいです。

特に今年はサイバー犯罪を事業モデルとする新しい組織も登場しました。中国の「i-SOON」は、8年余りに渡りアメリカの大手IT企業と韓国を含む20か国以上の政府と自治体を標的としました。

「i-SOON」が盗み出したデータがGitHubにアップロードされ、全世界に公開されましたが、これは内部者の犯行と見られます。「i-SOON」はサイバーセキュリティ企業を名乗っていますが、実は中国政府主導の下で組織的なハッキング活動をしていたことが分かりました。

最近では生成型AIでマルウェアを誰でも簡単に作って拡散できるようになり、既存のサイバー攻撃がさらに自動化されたことで、懸念が高まっています。

ユーザーが入力した機密データがAI学習資料として使用される場合、その情報は不正に他のユーザーに公開または悪用される可能性があります。

KISAは「重要な情報を扱う従業員のPCは、インターネットへのアクセスを最低限にしたり、必要なアクセスのみを許可するなどの強化されたセキュリティ対策を講じる必要がある。公共のレポジトリ、公開ソフトウェアを使用する企業や開発者にも留意しなければならない」 と説明しました。

国家安保戦略研究院のユン・ジョンヒョン副研究委員は「生成型AIでテキスト、イメージ、音声、映像を結合したフィッシング攻撃を最大化するなどサイバー攻撃が高度化する可能性がある」と診断しました。

同氏はまた、「生成型AIが悪用されれば国家安全保障の脅威にもなり得るだけに、多様な可能性を想定して、政府レベルの戦略と法制度の改善策を模索しなければならない」と強調しました。