ENHYPENを読み解くキーワード 〜②さかさまの世界とカーニバル

祝・復活(※1)、

祝・結成1周年、

祝・DIMENSIONシーズン始動~‼

でENGENE界隈が沸いてるというのに

なぜ私はまだCARNIVALにいるのか……。笑

このお題、なんだかんだ3ヶ月も放置してしまった。でも新シーズンの活動が始まる前にやっぱりスッキリしたくて、今さらながらこうして書いている。

とてもシンプルな疑問だ。

なぜBORDER、なぜカーニバル、なぜさかさまだったのか。

これから書くことは、けして万人受けしない話。

でも、もし私と同じ疑問を抱いていた人がいたら、何かのヒントになるといいなーと思う。

(本記事は以前投稿した ↓この記事からゆるく続いています)

以前、ENHYPENとシェイクスピアの関係について思うところを書いたが、その際余裕がなくて触れられなかったシェイクスピアつながりのキーワードがもうひとつある。

それは「さかさまの世界」だ。

(COMEBACK SHOW CARNIVALより)

上下さかさまになった舞台セット。アルバム

『BORDER:CARNIVAL』活動期は歌詞やMV、

コンテンツに「さかさま」が頻出した

BORDERシリーズ…とくにCARNIVALの活動期、彼らがやたらと「さかさま」にこだわっていることが気になった人は多いと思う。

私もめちゃめちゃ気になっていた。

そんな時、シェイクスピアもさかさまにハマっていたことを知ったのだ。

うそやろww って言いたくなるけどホントの話。

今日はそのへんから始めよう。

(※1)2021年9月、ソヌを除く6人のメンバーが新型コロナウイルス感染症を発症し活動を休止。9月16日に復帰すると、その夜0時『Intro:Whiteout』公開とともに『DIMENSION:DILEMMA』シーズンがスタートした。

中世の不思議なブーム

「さかさまの世界」

(DOWN ver.)

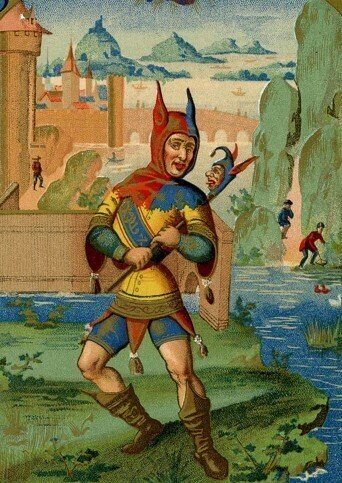

「さかさまの世界」というのは、中世ヨーロッパの、とくに絵画や文学、演劇などの分野で大ブームになっていた表現方法のことだ。

シェイクスピアもその影響をモロに受けた芸術家の1人だった。

(※シェイクスピアは近世初期の人物だが、ここでは中世からの流れでとらえる)

簡単に言うと、作品の中で常識や秩序がひっくり返っておかしな現象が起きることをさす。

たとえば王様と召使が入れ替わったり、人間が馬を背負ったり…というような、立場や関係の奇妙な逆転現象が起きていたら「さかさまの世界」発動中ってことだ。

シュールで滑稽な景色の中に出現するのは弱者たちのパラダイス。つまりこれは、社会規範や秩序の否定、人間の愚かさへの皮肉などを込めたブラックユーモアというわけ。

(嵐の中のリア王と道化)』/William Dyce

シェイクスピア作品では、とくに『リア王』の中に「さかさまの世界」が色濃く現出している。王の転落、娘の裏切り、馬を曳く馬車、朝に夕食、昼に就寝、裁判官と泥棒の入れ替わり……そこはたしかに逆転のオンパレード。中でも決定的なのが狂気の王と真実を語る道化の対峙だ。

ケント「誰かいるのか、そこに?」

道化 「いるよ、お上とお下が。つまり

利口(道化)と阿呆(リア)がさ」

この頭キレッキレの道化が、平気でリア王のことを空っぽのアホ呼ばわりするのが面白い。孤独で狂いかけているリアも道化の言うことには素直に耳を傾ける。王と道化のこの表と裏のような関係は物語のもっとも重要なさかさまポイントだ。

ちなみにこの道化、さんざん刺さる言葉を残して後半は忽然と姿を消してしまう。はたして彼はリアルなのか、幻想だったのか。

「きれいはきたない、きたないはきれい」という魔女の台詞でリアリティを破壊しながら始まる『マクベス』しかり、シェイクスピアの「さかさまの世界」では現実と非現実の境界がぐにゃりと歪むような不思議な感覚を味わう。

どっちが現実? どっちが正解?

足元がふわふわした状態で戸惑っていると、ふいに炙りだされる人間の本質。どうやら「さかさまの世界」とやらは、使い方しだいで哲学にも魔法にもなるみたいだ。…

中世のカーニバルで

何が起きていたのか

ふと「もしかしてこれ、さかさまENHYPENと何か関係あんのかな?」と思い、さかさまブームの源流をたどってみた。

すると、あっさり中世ヨーロッパのカーニバルに行き着いた。

Pieter Bruegel ピーテル・ブリューゲル

愚者の祭りはカーニバルの原型のようなもの。

エイプリルフールの起源とも言われる

そもそもカーニバルとは何か。

復活祭の前に40日間続く四旬節には肉食を絶つ習慣がある。その四旬節に入る前に、思いきり肉を食べて遊び楽しむ目的で設けられた期間が謝肉祭(カーニバル CARNIVAL)だ。

中世におけるカーニバルのもっとも奇異な特徴は、一時的に社会の常識やルールを転倒させた乱痴気騒ぎが繰り広げられたことにある。

この期間には秩序の崩壊が起こり、痛飲飽食、罵詈雑言、性的放縦、性別・身分の転換、破壊行為……他にも放送コードOUTのあれやこれや……いや本っっ当に何でもありのトランス空間が生まれていたのだ。

そしてその中心には、神をも恐れぬ過激なパフォーマンスで人々を熱狂させるFOOL=道化たちがいた。

『リア王』の道化もそうであったように、当時の道化は賢者と愚者の両面を持つ神秘的な存在とされ、王を批判することさえ許された。

そんな彼らが、カーニバルの始まりとともに世界をひっくり返したのだ。身分や地位の高い者はあらゆる権利を剥奪され、大衆は見えない鎖から解き放たれた。抑圧された欲求が爆発し、そこにはルールの存在しない倒錯した世界が出現。人々は束の間のパラダイスに酔いしれたのだった。

やがて数百年続いたこの習慣も、中世末期になると宗教改革のあおりを受け徐々にその姿を失っていく。

だが、芸術家たちのイマジネーションと結びついて多様な作品の中へ浸透した「さかさまの世界」は、時を超えて私たちにも多くの気づきと問いをもたらすこととなった。

すなわち、すべての事物は逆方向からも眺めなければ真の姿を現さない。お前が見ているものは本当に真実なのかと。

BORDERの中に現れる

「さかさまの世界」

さて、何が言いたいかもうお分かりと思う。ENHYPENが表現したのはもちろん単なるお祭りとしてのカーニバルではなかった。

シェイクスピアらが行ったように、「さかさまの世界」の哲学と芸術を融合させようとしたのがBORDERシリーズなんじゃないか、ってことだ。

BORDER──それは世界を2つに隔てる境界だ。

境界はあらゆるところに存在し、境界があるところには必ず反転世界も存在する。

【Given-Taken】ー BORDER: DAY ONE

「運命の矢 雨の中で 向き合った僕の中の境界線」

「僕はもう世界を覆す」「2つの世界をつなぐ」

1本の境界線によって生じる2つの世界。それは今までの自分ーこれからの自分、あるいは今の自分ー未来の自分、そして過酷な日々の中で何度も突き付けられてきた自分の中の光ー闇かもしれない。

「世界を覆す」ときに一瞬現れるCARNIVALの映像も意味深(スポかw)。

【Let Me In (20 CUBE)】ー BORDER: DAY ONE

青いイプニと赤いイプニ…対照的な印象を与える2組の少年たちが入れ替わり現れるミステリアスな展開。他のMVにもたびたび出てくる赤と青は相対する価値観の象徴だ。葛藤や混沌が表現されるときに現れる傾向あり。

【Outro: Cross the Line】ー BORDER: DAY ONE

「逆さになったカーニバルのような日々

上が下で下が上の 生と死が入り混じった人生」

「夢も見れない この眠りから覚めたら

明日は夢のように始まりますように」

『ハムレット』の引用が多く、後半は「生きるべきか、死ぬべきか」から始まる長い台詞の内容と重なる。生ー死、夢ー現実が交錯するモノローグは、物語の中の少年たちが生と死を繰り返していることの暗示のようにも思える。

【Intro : The Invitation】ー BORDER: CARNIVAL

ソネット146をベースにしており、主題は肉体と魂の対立。ということは「華麗に装う反逆の地であり 儚いわずかな時間を売り 快楽を買える場所」は生、「裏返された世界」は死を意味する。

【Drunk-Dazed】ー BORDER: CARNIVAL

「ルールのない世界は

すべて逆さに 逆さに立っている」

「境界線を越えて僕を呼ぶ 僕を

すべてが変わり すべて崩れる」

中世のカーニバルに渦巻いていたカオスな空間=現実と非現実の境が曖昧になる無秩序でヤバい瞬間を再現したのがこの曲だ。BORDERを挟んで世界がひっくり返るときの混乱、2つの世界が繋がるときの混沌。そこを抜けた先にはまた新たな次元が広がっている。

********************

以上、ENHYPENの楽曲に現れる「さかさまの世界」をいくつかピックアップしてみた。

が、そうしてるうちにふと思った。

もしかしてHYBEはENHYPENに、カーニバルにおける道化師の役割を担わせてようとしているんじゃないだろうか?

ジョーカーのカードを見せるジョンウォン

「道化」───

それは秩序と混沌、正気と狂気の間に立って、世界をひっくり返し、あらゆる境界を取り払う存在。

それはたとえばトリックスターと言い換えることもできる。

世界各地の神話には,臨機応変な知恵をひねり出して危機を脱したり,強大な敵をまんまと出し抜く動物や人物が,ユーモアをもって描かれていることがある。こうした存在類型をさしてトリックスターという。一方,人間界に秩序と文化をもたらしたとされる神話的存在を〈文化英雄〉と呼ぶが,トリックスターにもそうした性格がある。秩序と混沌,文化と自然,善と悪などの二元論的世界の間を自由に往還して硬直した状況に流動性を与え,活性化するのがトリックスターの特性。

百科事典マイペディア「トリックスター」より

トリックスターは道化の神話的形象だ。

異なる世界をつなぎ、自由に行き来することで状況変化の起爆剤となる存在。愚者にも救世主にもなりうるトリッキーなキャラクター。

HYBEの思想と切り離せないユング心理学においては重要な元型のひとつでもある。

もしもそれがENHYPENだというなら、

「これから彼らが奇跡を起こしますよ」という予告のようにも取れるじゃないか。

前々からパンPDという人は本気で世界を変えようとしているなと感じていたけれど、その特別なパートナーとして厳しい目で選んだのがENHYPENだと私は思っている。何ならI-LANDの過酷な仕組みも全部そのために考え抜かれていたと思う。

たぶんそれは、業界の枠を超えた活動になるだろう。たとえばBTSが「LOVE MYSELF」で世界にどんな影響を与えたか考えてみると想像がつく。ただそれもほんの一例に過ぎないし、彼が目指すのはそのもっと先だ。

BIG HITからHYBEにトランスフォームしたことも、企業のアイデンティティに定めた内容も、ENHYPENを構成するディティールの1つ1つも、これから始まる長い旅のため一気に装備を揃えたようにしか私には見えない。(※2)

嵐の中へ突っ込むことになるが腹はくくれてるか、とメンバーは常に問われていると思う。もちろん少年たちはYESと答えているだろう。それが本当にはどんなものかもわからないまま。

その純粋な覚悟を、常にこういう形で込めてくるところが好きだ。

【補足】 道化の意味について

祝祭が男女や階級といった日常的秩序の逆転を目ざし、いわゆる「逆さまの世界」の現出を目ざすように、役割としての道化も、たとえば両性具有的であるなど、徹底的な両義性を特徴とする。モトリー(だんだら服)とよばれるそのちぐはぐな衣装に道化の両義性は象徴される。日常世界の二項対立的な範疇の境界域に出没して、世界がどちらか一元的な価値観へと硬化するときには、抑圧された側の価値観の側から、そうした世界を嗤い攻撃する。(中略)

あるいは、道化はもっと深い次元で人間生命力の抑圧された無意識の部分を表現しているということもできる。すなわちフロイト心理学でいうエスEs(本能的欲動。イドidともいう)ないし快楽原則を、ユング心理学でいうアーキタイプArchetype(元型)を表現する。文化が人間の肉体的猥雑さを抑圧し精神に優位を与えようとするとき、道化は抑圧された肉体性を担って表れ、文化の硬直化に対して、「補償」(ユング)として機能するのである。

日本大百科全書(ニッポニカ)「道化」の解説より

(※2)2021年3月31日、Big Hit EntertainmentはHYBEへと社名を変更。HYBE:NEW BRAND PRESENTATIONの中で、マルチレーベル化にともない大規模なリブランディングを図ったことを説明した。HYBEとは「連結、拡張、関係」を意味。

********************

【今回のスピンオフ】

BORDERとブリューゲル

実は今回のタイトル、もとは「さかさまの世界とブリューゲル」だった。

本当はブリューゲルおじさんの話を書きたかったのだ。でも色々無理だったので、おまけで強引に出す。

彼はシェイクスピアとほぼ同時期に活躍した画家で「さかさまの世界といえばブリューゲル」と言われるような存在だ。

さかさまの世界にまつわるものに『ネーデルラントの諺』という有名な作品があるのだが、今回はカーニバルつながりということで別の作品を紹介しておく。

『謝肉祭と四旬節の喧嘩』 (1559年)

細かくて見えないと思うので一部拡大。

左の太ったおじさんは謝肉祭、右の痩せたおばさんは四旬節を擬人化したキャラクターだ。カーニバルの由来の部分で触れたが、四旬節は謝肉祭の後にやってくる肉絶ちの期間。つまりこれは享楽と禁欲の葛藤を描いたものだ。赤と青の使い方にも意味があって、ここでは割愛するが、BORDERシリーズ制作時には彼の作品も色々ヒントにしたかもなぁ…と思ったりする。

というのも、ブリューゲルはすでにHYBEと縁があり、

某先輩の某MVの、きわめて重要な場面に登場しているからだ。

(この話は次回する予定)

ブリューゲルとHYBEの世界がまたすごく合うんだよ…笑

ちなみに、ブリューゲルの名を知らなかった人は結構いるかもしれないが、この絵を見たことないっていう人は少ないのではないか。

『The Tower of Babel(バベルの塔)』(1563年)

天に達する高い塔を建てようとした人間が神の怒りにふれ、…っていう例の有名な物語を描いたブリューゲルの代表作だ。

一般的には傲慢さへの戒め、実現不可能な計画の比喩として用いられる題材だが、ブリューゲルの『バベルの塔』は「人間の挑戦」に焦点を当てたものだという見方がある。

私はその解釈が好きだ。愚かで無謀なのかもしれないが、夢の実現に向かって小さなレンガを必死に積み上げる人間が愛おしく思えるじゃないか。

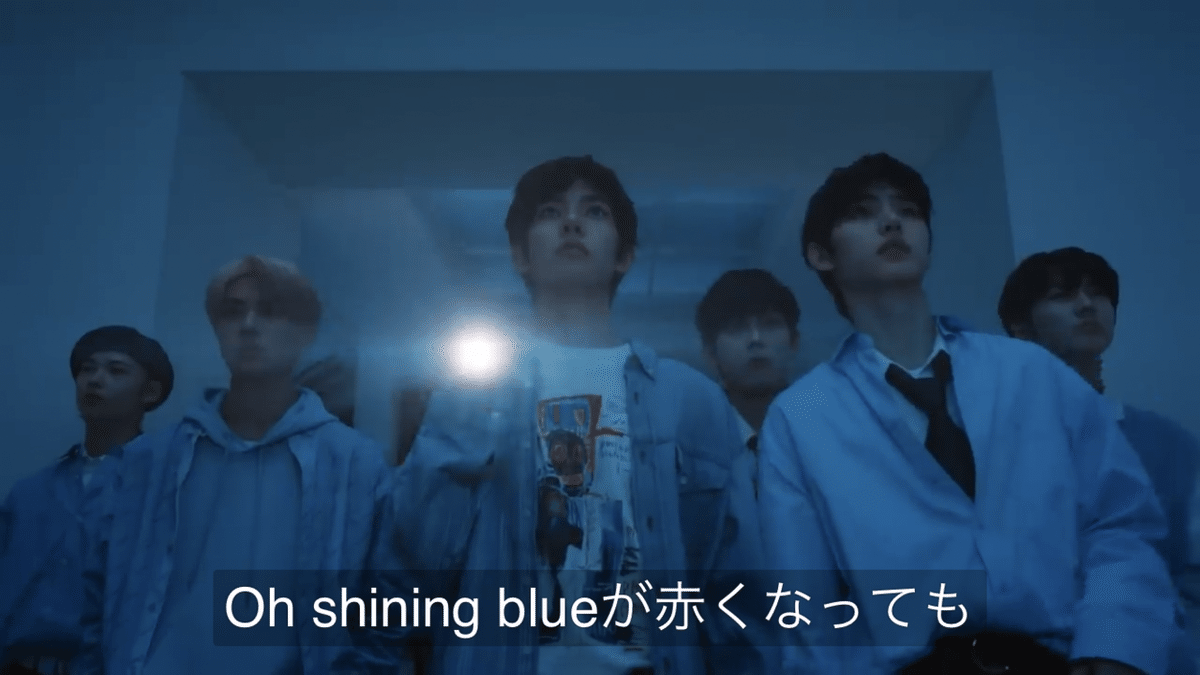

だから私は、彼らの目の前にそびえるこのボロボロの建造物をブリューゲルのバベルの塔だと思っている。

無謀な挑戦を前に、失敗を恐れず進もうと決めた少年たち。

この建物を静かに見据える彼らの眼差しを見るたびに、何度でも胸を熱くしている私なのだ。

★お付き合いくださりありがとうございました!

♡していただけたらエナみくじが引けます♪