テンニエス「ゲマインシャフトとゲゼルシャフトー純粋社会学の基本概念ー(上)」

本書は1887年に書かれたもので、日本での第1刷も1957年とかなり古いです。ゲマインシャフトとゲゼルシャフト、という2つの似たようでちょっと違う概念について解説されています。

概説

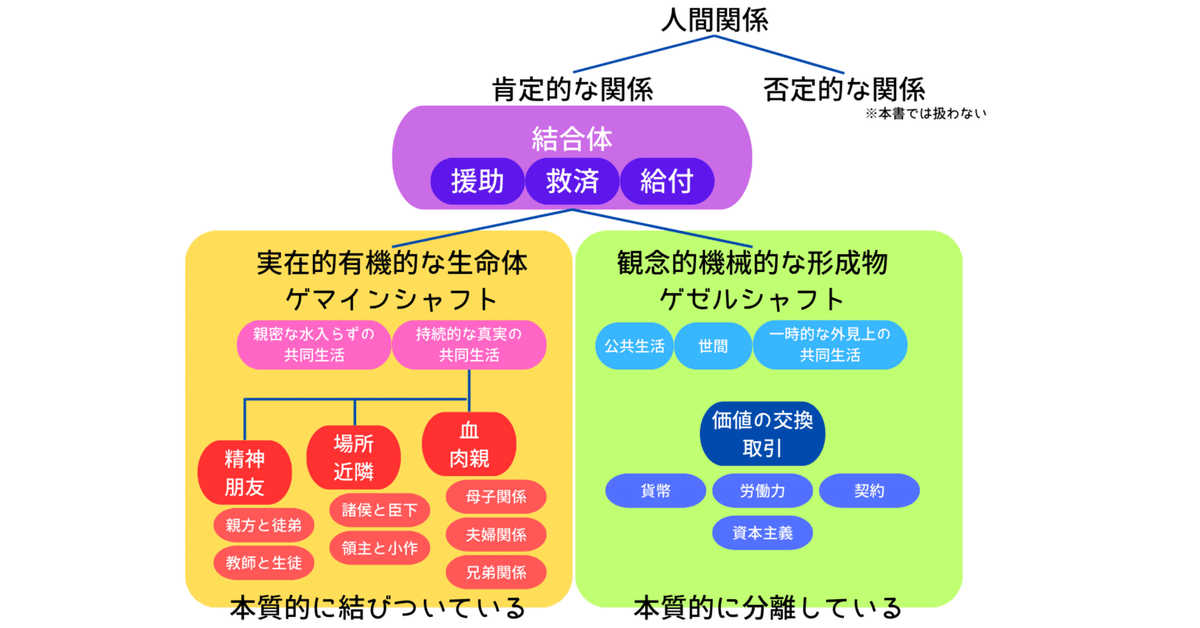

人間関係は大きく「肯定的な関係」と「否定的な関係」に分けられるそうです。「否定的な関係」というのは、敵対関係みたいなものでしょう。

さらにこの「肯定的関係」を2つに分けると「ゲマインシャフト」と「ゲゼルシャフト」に分けられるそうです。

端的にいうと「ゲマインシャフト」は「贈与的な関係」。損得なしに自然と結びつく関係。家族とか、地域住民とか。血縁関係がもっとも強いですが、領主と小作人、親方と徒弟などもゲマインシャフトに入るそうです。

一方の「ゲゼルシャフト」は「売買的な関係」。常に相手と価格を交渉して、価値と価値を交換する資本主義的な関係。商人とか。

資本論

本書は、マルクスの資本論の影響を受けて書かれたそうで、特にゲゼルシャフトの章では労働力とか価値の話がえんえんと書かれています。なんか既視感が強かったのであんまり真剣には読みませんでした。

具体例

戦争をしているウクライナとロシアは「敵対的な関係」です。では中国とアメリカのような、かなり敵対しているようにも見える関係はどうなんでしょうね。お互いバチバチに交渉しつつも、貿易したり、価値を交換しているゲゼルシャフト的な関係と言えそうです。

会社と社員の関係はどうでしょう。労働力を提供することで給料を得る、とてもゲゼルシャフト的な関係に見えます。しかし、昔ながらの終身雇用の企業は、そんな金銭の雇用関係を越えて、家族のようにお互いに親身になって公私ともに交流したりします。これは、ゲマインシャフト的な関係と言えるでしょう。

昭和の意識を引きずるおじさん世代は、まだまだ会社にそうした愛着をもってゲマインシャフトで新入社員と接しようとします。しかし今の若者たちにとって、会社は単なるキャリアパスの1つで、現在のプロジェクトに要求される技能を提供するという雇用契約を結んでいる、純然たるゲゼルシャフトです。ここに大きなすれ違いがありますね。

このnoteに書かれている「日本人にとって組織は形式的なものであって、お互いが心でつなぎ合っている。それが日本の和だ」というのは、まさにゲマインシャフト的な組織ですね。同質的な日本人同士だからこそできる、個と集団が融合したような組織。人種のるつぼのアメリカには決して真似できないやつですね。まぁ、同質性の高い組織は環境の変化に弱いという欠点もありますが。

贈与と寄付

日本は、もったいないとか贈与の文化があるような気がしますけど、寄付の文化はないですよね。贈与と寄付なんてほとんど同じような気がしますけど、なんででしょうね。贈与というのはゲマインシャフト的な関係の中でのやりとりで、寄付というのはゲゼルシャフト的な関係の中での援助・救済なんでしょうね。なんか違うんでしょうね。