釣りという趣味について自分の経験を振り返る。

noteを書き始めて二週間くらい経ちました。Xでも気の向くまま時事ネタを投稿していますが、あまり系統立てて自分の好きな事・趣味・特技を文字起こしして書くことはありませんでした。長文が投稿できるnoteでは好きな事を中心にしてものを書きたいと思います。今回は「魚釣り全般」に関して自分の原体験を書いていきます。駄文ですが魚釣りに興味がある人は読んでみてください。

いつから「釣り」を始めたのか

人生で初めて釣りを経験したのは親に連れて行かれた時、釣りをやる人のほとんどはコレじゃないかと思います。私が生まれ育ったのは海や河川が近くにあって、遊び場として身近だった土地でした。親に限らず、大人が釣り道具をカブに乗せてブォーンと走り去る光景が当たり前でしたね。幼稚園に通う前から休日には親と一緒にサビキ釣りでアジ、サバ、イワシを釣ってたのを覚えています。釣れた魚は母が天ぷらや寿司にして食べさせてくれてました。サビキからフカセ釣りへ

小学校に通い始めると友人と釣りに行くようになってきます。畑のそばに積んである肥料置き場をスコップで掘ればミミズが無限に回収できました。土曜日や日曜日には仲良しグループでミミズを掘っては川でフナを釣ってました。そこには自分たち以外にも年長者が釣りをしてて巨大なコイやナマズを釣り上げています。それを見て「すげえ、自分も釣ってみたい」とターゲットになる魚種が増えていきます。ついに大きな鯉を釣り上げる!

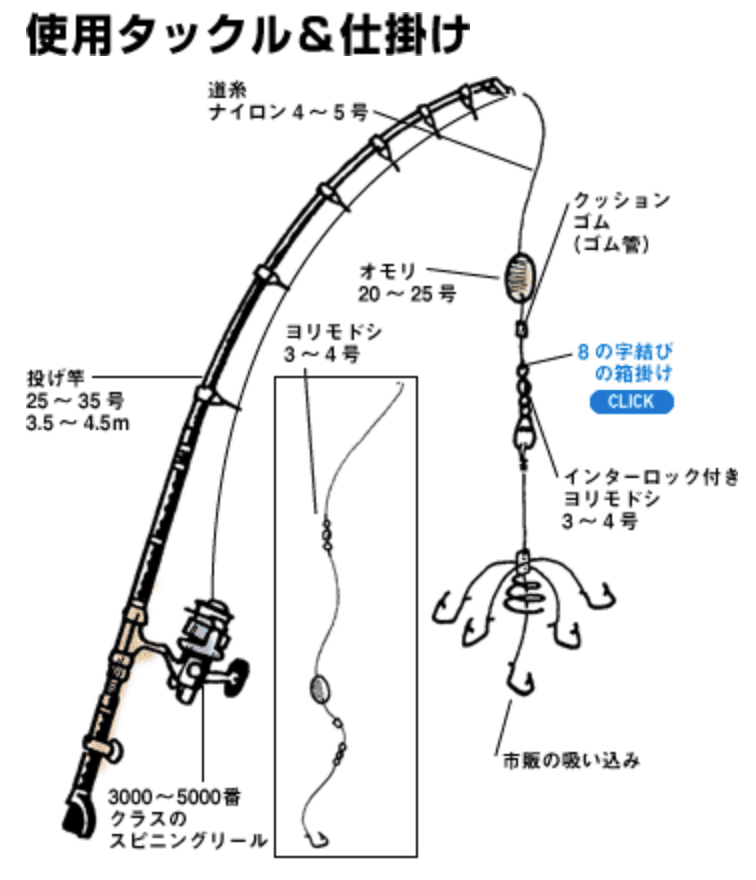

ミミズを餌にして釣りをしてても一向に鯉は釣れません。でも周りで釣ってる年長者はバンバン釣り上げます。これがもう悔しい。何とか自分でも鯉を釣りたい。何が何でも自分でも鯉を釣りたくて、鯉を釣る方法を本屋で立ち読みして調べます。そこで「吸い込み仕掛け」なる不思議なものの存在を知ります。そこに蒸したさつまいもを潰して練って餌にします。これを川の中にぶっ込んで70cmの鯉を仕留め、大物を釣る興奮と喜びを知ってしまいます。小学生にとって、これは強烈な体験でした。喜んで鯉を自宅へ持ち帰って庭にあった小さな池に放して金魚と一緒に泳ぐ野鯉を眺めてましたが、翌朝には野良猫に狩られて庭の隅で無惨な姿になった鯉を見ることになります。

魚を釣るということへの理解が少し深まる

大きな鯉を釣り上げて魚釣りに対する概念が少し変わりました。同じ川の中に生きている魚(フナとコイ)でも食べているものが全く違うことを学習します。見た目はほとんど一緒でヒゲが生えてるかどうかの違いしかありません。また同じ鯉ですら、生息している河川によって食性がかなり違うことを実体験として学習しました。大きな鯉を釣り上げて、この後何度か鯉を釣りに出かけましたが全く釣れません。友人たちも巻き込んで鯉釣りをやってましたが、釣れないと面白く無くなって、じゃあ違うものを釣ろうという話になって、今度はナマズを釣りに行こうという話になります。ナマズをどうやって釣るのかを考える

ナマズを釣るにあたって本屋で立ち読みしながら仕掛けや餌の知識を一生懸命仕入れます。ミミズで釣れると書いてある本もあれば小魚、カエル、テナガエビと書いてある本もあって、これは困ったぞという感じで何が正解なのかわかりません。簡単に調達できるのはミミズなので、大ぶりなミミズで釣ってみようという結論になって大きなナマズが生息しているという噂のため池へ友人四人と出撃しました。大ナマズをバラす痛恨の経験

本で調べた限り、ナマズは中通しオモリのぶっ込み仕掛けで底を狙うと釣れると書いてあります。道糸は6号で、ハリスも6号、オモリは8号、針はチヌバリの5号くらいだったと記憶しています。今にして思えばもう少し大きな針を使えよという感じですが、その辺は小学生ですので未熟だったのでしょう。仕掛けを投入して程なく穂先にクイクイというあたりが出ました。何か餌を突いてるかなと思って竿を握って待ってると強烈な引きで竿がひん曲がります。慌てて巻き上げると水深1mもないところから背中の真っ黒い巨大なナマズが浮き上がってきます。足場が少し高くて網がないと魚が上がらない所なのに、小学生ではたも網など持っていません。強引に抜き上げようとするとフッキングしたところが浅くてナマズの重さに負けて身切れしてしまい、逃げられてしまいました。今まで数多くのバラシを経験していますが、人生で初めて大物をバラした瞬間で、悔しくて悔しくで堪らない経験でした。その後も試行錯誤を繰り返して同じ場所でナマズを狙いましたがついぞあのナマズに出会うことはありませんでした。ナマズをバラしていろんな事を学ぶ

今ではフィネスという釣りが流行ってて細いラインで小さな魚を痛めつける、私好みではない形の魚釣りに多くの人が興じています。産卵前の小型の根魚を100匹釣って全部持って帰るとか、狂気の沙汰をSNSで投稿して炎上する方々もいるようです。産卵期に魚を釣って持って買えると、次の魚が育ちません。結果、魚のいない海になります。根魚は回遊しないのでそこで数が減ればもうそれで絶滅します。

話を元に戻しますが、大ナマズの痛恨のバラシから子供なりに色々と反省しました。大きな魚を釣るためには大きな餌と大きな針が必要で、それに耐えるだけの釣り糸と道具がいるのだと学習しました。もちろん小学生に高級ロッドや高級リールなど買えません。親が大昔に買った安物の竿とリールを借りて釣りをするわけです。仕掛けも既製品は高いので基本は自分で作ります。そうすることで経験的に針が多少大きかろうが、糸が太かろうが魚は餌さえあれば釣れるという事を学習していきます。ルアーフィッシングの流行に全く乗れない時期

ちょうどその時期はルアーフィッシングが世の中で大流行していました。TVなんかでも釣り番組がたくさんあって、村田基さんがかっこいいボートに乗っかってブラックバスを釣りまくってる時期でしたが、私の住んでた地域ではブラックバスがまだほとんど定住しておらず、あれはTVの中の世界であまり現実味がない話でした。

小学校の高学年になっても私の釣り熱は全く冷めることはなく、暇な時間があれば友人とハゼを釣ったりキスを釣ったりして河や海を行き来してました。シオマネキの大群・葦にかかった鳥の巣・砂の上を歩くシギの群れは今でも明瞭に記憶に残っています。無茶をして堤防から転げ落ちたり、牡蠣の殻でスネを激しく切って血が止まらなくなって焦ったり、大事な親の竿をへし折ったり、いろんなアクシデントを経験してきましたが、年齢が上がるにつれて行動範囲も広がり、今にして思えばいろんな釣り場でどんな時間帯にどんな魚がどんな餌で釣れるのかを実験していた時期でした。魚を釣るというのは魚がいつ釣り場にいて、何を食ってるのかを理解する事から始まるのです。中学生になって冬ボラ釣りへ

中学生になってお小遣いが増えて釣りに注ぎ込めるお金ができます。今まで餌を自分で調達してましたが、店ででいろんな餌を買うことができるようになってきました。自分の竿やリールを買えるようになったのもこの時期でお年玉で自分の道具を買い揃えたのを覚えてます。河口を自転車でパトロールしながらおっちゃん達がデカいボラを何本も釣り上げているのを目の当たりにして釣りたい衝動に駆られて見よう見まねでボラと知恵比べを始めます。ヒトヒロ半からフタヒロのタナで飛ばしウキ仕掛けで青虫をつけて釣ってると50cmくらいあるボラがたくさん釣れました。それなりに引くので面白くて何度か食べられるかと思って魚を持って帰ったこともありましたが、河の中に入ってきて住み着いているボラだったので泥臭くて食べられませんでした。この時に魚を捌くスキルを身につけ始めた気がします。中学生の3年生とかになってくると高校受験で忙しくなってきます。この時期は流石に釣りから遠ざかっていましたね。世の中的にはバス釣りが絶頂期を迎えていた気がしますが、相変わらず私は興味がない状態でした。高校生になってクロダイ釣りに目覚める

無事に高校に進学してすぐに、親父が黒鯛を釣りに行くかと言って、沖堤防へ連れて行かれました。オキアミのフカセ釣りだったのですが、沖堤防の凄さに感動したのを覚えています。黒鯛もたくさんついているのですが、それにまして小魚(アジとかサバ)が無限に釣れる状態です。初めてクロダイを釣るわけですが、フカセ釣りは奥が深く、タナをうまく合わせて、潮の流れにうまく乗せないとクロダイという魚は釣れません。親父とか周りのおっさんたちはバンバン釣れる中、自分はカサゴとかフグしか釣れません。そろそろ迎えの渡船が来るぞというタイミングになって、自分にもクロダイらしき魚が掛かりますが、この辺はクロダイ釣りの面白い所で下へ下へぐっと潜る魚です。うまくやり取りしないと根ズレしてバラしてしまいます。細いハリスでかけた魚とのやり取りをするのが初めてだった私には魚と上手くやり取りする技術がまだなく、あえなく逃してしまいました。ここでは一応技術という言葉を使いますが、これは運の要素に左右されると思います。魚がどっちに走るかとか海流の具合は技術を超えた要因です。私が細い糸でフィネス的な釣りを嫌うのもこの辺の経験から来ているのかも知れません。掛けた魚をしっかり取るのは太いラインが必要だという結論に至っているのもこの経験が大きい気がします。その後、フカセ釣りからカニや貝の落とし込み釣りにスタイルを変えてクロダイを狙いましたが、あまり大きな魚体には恵まれず30cm前後の釣果しか得られていません。それでもクロダイの引きは強烈で、沖堤防にはよく通いました。大学生になってついに海のルアーフィッシングを開始

高校生の間は沖堤防でクロダイを釣ってましたが、時々、水面が爆発して何かが小魚を襲っている様子を見ては「スッゲェ」と思ってました。それがシーバスを意識し始めた最初です。世の中ではブラックバスの釣りが落ち着いてシーバスをルアーで釣る番組がTVで始まった頃でした。もう一つシーバスの良いところは夜でも釣れる点です。学生なので日中はそれなりに忙しく、釣りに時間を割くことは難しいですが、場所をうまく選べば夜でも魚は釣れるのです。港の中で常夜灯がついてるところにはプランクトンが集まっておりそれを狙った小魚が集まります。それを捕食するためにフィッシュイーターと呼ばれる魚も集まってきます。シーバスや太刀魚がそうなのですが、これ、ものすごい数を釣りました。特に面白かったのは夜のトップゲームです。当時はブラックバスのルアーだったDog-XやPop-Xでチャポチャポ水面を泳がせてると50cmくらいのシーバスが無限に釣れてました。ここでルアーで魚が釣れるんだと学習してその世界の奥深さにはまり込んでいきます。道具にこだわり始めたのもこの時期からですね。大学院に進学しても研究の合間に時々海へ

大学院に進学して生命科学の研究に従事し始めても、週末時間を作っては海でシーバスを釣ってました。関西圏の大学院だったので大阪湾をあちこち巡り、いろんな場所に行きましたが、夜明け直後、明石市の二見人工島で90cmのシーバスを仕留めたのが一番の思い出です。明石海峡は潮の流れが非常に早く、この海域で90cmの巨大なシーバスを釣り上げるのは本当に大変でした。ランディングした時に周りの釣り人がたくさん喋りかけてくれて、おめでとうと言ってくれたのを覚えてます。ヒットしたルアーはラッキークラフトのB'freeze 100、ロッドはスコーピオンOCEAベイタイプ SCO-S9021SB、リールは95STELLA3000を使ってました。ルアーが丸呑みになってて、リーダーがシーバスの歯でボロボロになってたのを覚えてます。このルアーは宝物として自分の部屋に飾ってあります。

この頃のスコーピオン(ロッド)はまだ村田基さんが関わっていない時期だと思います。かなり胴調子のロッドで飛距離は出るのですが大きな魚をかけるとかなり苦労しました。今でも実家の倉庫に眠っています。95STELLAの開発には村田基さんのとったデータがフィードバックされてたと本人が語っていましたね。やっぱり、村田さんは釣りの世界では神様です。釣り人に考えて欲しい、魚への理解

日本の海には多種多様な生き物がいて、お互いに持ちつ持たれつの関係を維持しながら命を繋いでいます。釣りをする人にはその複雑な持ちつ持たれつの中に入れてもらって遊ばせてもらう、こういう気持ちを持って欲しいと思います。死んでしまったフグやサバが半分干からびて放置されているのを見るとなんとも言えない気持ちになります。食べるから持ってかえる、これも限度があるでしょう。クーラーいっぱいになるまで魚を釣っても、食べ切れる量ではありません。産卵期の卵を持ってる魚を大量に持ってかえる、これをやってると海が枯れてしまいます。ご近所へ配るという人もいるかも知れませんが、自分が奪った命については自分が最後まで責任を負って食べるのがルールだと思います。海洋民族として持続可能な環境に興味があるなら、必要以上に魚の命を奪うのは控えるべきだと思います。