街から遊離した大学という場所

7,80年代に流行った大学の郊外移転。当時は目新しかった郊外キャンパスも今や4,50年経過して年季が入ってきたように思う。しかし、縁もゆかりもない土地に大学が移転していったことに強い違和感を覚えるのは自分だけだろうか。

ここでは大学の郊外移転の話題でよく言われる、交通の便が悪いとか繁華街がないなどといった実利的問題を語りたいわけではない。ここで問題として取り上げたいのは、移転先の「街」と大学との関わりである。

そもそも郊外移転は、その土地が大学の研究・教育上の利益になるからではなく、パンクしている都心キャンパスの学生を分散させるためという経営上の目的で行われるのが大半だった。

そして移転先はと言えば、都心から4,50キロ離れたのどかな農村。もちろん大学の側はその土地に縁もゆかりもなく、単に広くて安かったからということで購入したにすぎない。せめて創立者と多少なりとも関わりのある土地であればその必然性も理解できるものの、本当にカネと面積の問題でしかなかった。

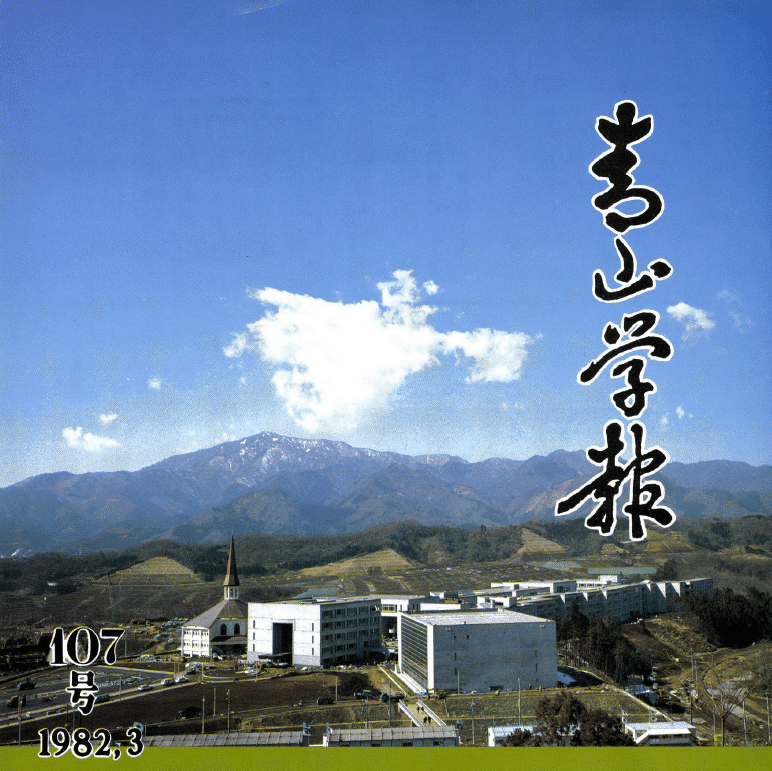

しかも、大学が移転してきた街はほとんど開発されることがない。大学だけが街と溶け合うことなくいつまでも白く浮かび上がっている。代表的なのは青山学院大学の旧厚木キャンパスで、約20年もキャンパスがあったのにもかかわらず、周辺地域はほぼ手つかずのままだ。撤退して20年経つ今でも旧キャンパス周辺はまるで大学など初めからなかったのような、田畑の広がる静かな農村である。

大学は街に馴染めなかった。青学は20年も厚木にいたのに街の一部となることもなく去っていった。あとに残されたのは旧キャンパスと大学名から取った「森の里青山」という地名のみ。旧キャンパスは日産の研究所として再利用されているが、もう青学とは一切関係がなくなったのに名前だけが残されている「森の里青山」という地名からは見捨てられた土地の哀愁が漂っている。いや、あるいは土地のほうが大学を見捨てたと言えるのかもしれない。