象徴主義とは?:わかるようでわからなかったにケリをつけよう

古今東西、あらゆる芸術運動が起り廃れ、次の主義・主張に時代を乗っ取られてきた。その中で、皆さんも好きな時代や芸術作品があるのではないか。今回取り上げる象徴主義も一つの流行を生み出した訳だが、この主義がどうにもわかりづらい。象徴主義とは何か、どんな特徴があるか問われた際、うまく答えられるだろうか。今回はそんな掴みどころのない”象徴主義”を紐解く。

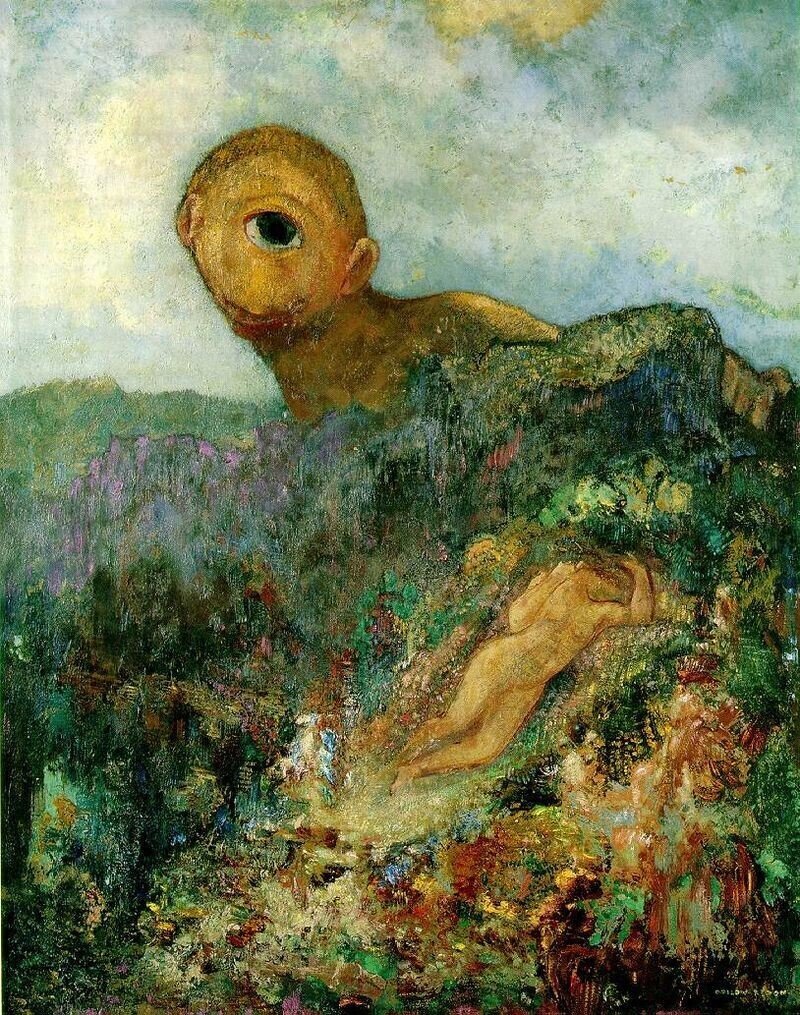

ルドン《キュクロプス》1914年

【画家ではなく、詩人が提唱した”象徴主義宣言”】

絵画が好きな方で象徴主義と聞かれてイメージするのが、モロー、クリムト、ゴーギャン、ルドンなどではないだろうか。しかし、これらの画家が作り出すイメージの共通項を挙げるとなると、果たして何が象徴主義なのだろうと困惑する。その原因となるのが、象徴主義を発した人物が画家ではなく、詩人であることが挙げられる。つまり、象徴主義は絵画から生まれた思想ではなく、詩や小説から同定されたものなのだ。このように、芸術の異なる分野がイズムを唱えた事で、わかりづらくなっているのではと考える。そして、象徴主義を唱えた人物が詩人ジャン・モレアスであり、著書『象徴主義宣言』(1886年)である。本著を読み解く事で絵画における象徴主義を理解できるのではないだろうか。宣言の冒頭は、このような文句で始まる。

「全ての芸術がそうであるように、文学もまた進化する。すなわち周期的な進化であり、まさしく決然たる回帰を伴い、時代の歩みと、社会の大混乱によってもたらされた多様な変化が複雑に絡み合ったものである。」

芸術が時代の変化とそれに呼応する形で進化し、変化すると述べている。これは下記の記事でゴンブリッチが唱えたような、2つの主義や手法の対立の歴史を指す。

その後、ロマン主義が廃れ、自然主義に台頭され、両者の情けなさを説き、それらを覆す物として、”象徴主義”を宣言する。その特徴をモレアスはこのように述べる。

【象徴主義の特徴は?】

”教訓、美辞麗句、虚偽の感覚、主観を混えない叙述”の敵である象徴派の詩が探求するのは、「理念」に感性的な形態を纏わせることであり、それでも、感性的な形態そのものではあるまい。

この文章において難しく感じるのは、”教訓、美辞麗句、虚偽の感覚、主観を混えない叙述”という文句であろうが、この部分は単に”正しそうな装いをしている、最もらしい事”であると考えれば問題ない。その欺瞞に満ちた対象を浮き彫りにする為に、象徴主義はあるのだと説き、表現方法として、理念に感性的な形態を纏わせると述べているのだ。

【象徴主義は愛を香りで表せる】

され、”理念に感性的な形態を纏わせる”とは何だろう。それをわかりやすく述べているのが、『象徴主義宣言』の訳者、城牙咲くらはさんのコラムである。そこでは、ディオールの香水がキャッチフレーズに”愛のように香る”と謳っており、引き合いに出している。

本来は香りを持たないはずの”愛”によって形容されるこの曖昧な表現は、まさに「理念に形態を纏わせる」象徴主義の表現そのものです。《象徴主義宣言》の中で、「味覚や自然は、確かに美しい事物ではあるが、そこに詩情を見出さなければ意味がない」とあるように、味覚や聴覚や視覚によって他の感覚を想起させたり、モノに別の意味を付与する”曖昧な表現”がその特徴なのです。

以上より、象徴主義の意味するところが理解頂けたかと思うが、引っかかる点もある。

【象徴表現≠象徴主義】

絵画では中世から、理念に形態を纏わせる行為はなされてきたのではないか。例えば、”百合=聖母”、”薔薇=愛”、”林檎=罪”などの”寓意(アトリビュート)”によってである。しかしそれらは”象徴表現(symbolisme)”とされ、固有名詞として”象徴主義(Symbolisme)”という呼称が与えられているわけではない。象徴主義とは、それまでの伝統にない”主観的で個人的な象徴”が用いられる場合によるのだ。加えて、”正しそうな装いをしている、最もらしい事”ではない、正直で本質的な物語のエッセンスを画面に描き出している。

モロー《出現》1876年

【つまりどういう事?】

最後に、モロー《出現》を読み解き、象徴主義の要素を汲んでいく。本作は聖書におけるサロメの物語の一場面を描いている。詳しくは下記のリンクから確認していただきたい。

中世から19世紀末まで、この物語は”近親相姦の不貞”を教訓として語り継ぐ役割であった。しかしモローは教訓よりも、物語に登場する人物の理念(精神)を絵画で表現したのだ。それはサロメの未熟さである。

サロメは母の言いなりになり、ヘロデ王にヨハネの首を求めた。この行為は、彼女が自我の確立されていない未熟な少女であると表しているだけでなく、その未熟さを甘えにし、殺人に肩入れし、自らの罪を他責にしているのだ。これを象徴化しているのがサロメの衣装である。オリエンタルで華やかな装いにしなければ彼女の未熟さは隠せない。それどころか、衣装は肌け、乳房が露わになり、半裸の状態でヨハネと対峙している。これはまさにサロメの未熟さを象徴しているのだ。

このように、「あるモチーフ(衣装)で理念(未熟さ)を表している」のが象徴主義の特徴である。しかし、今回取り上げたのは象徴主義の一つの要素に過ぎない。どの時代の芸術も分類する際、複数の要素が組み合わさっている為、一様には表せない。特に象徴主義においては、そんな曖昧さも一つの要素であり魅力なのかもしれない。