【MTG】ラヴニカシリーズ・M20 スタンダード落ち追悼式

ご無沙汰しております。妥協の嵐です。

もうじき次ブロックの「ゼンディカーの夜明け」が発売されますが、それと同時に「ラヴニカのギルド」「ラヴニカの献身」「灯争大戦」「基本セット2020」がローテーションにより、スタンダードで使用不可能になります。

ここではそれらのカードを順に並べて、思い出に浸ったり環境を見直してみたりする企画になります。gooブログの方でやっていた企画なのですが、前回は多忙で中途半端に終わってしまったため、いわば2年ぶりの開催となります。また、今回は色別などに分けず、個人的に印象に残っているカードを100位から順にカウントダウン方式で掲載していこうと思います。

早速まいりましょう。

100.ギルド門

ラヴニカのタップインランドといえば門ですね。環境初期の不足している2色マナベースを支えた後、『ゴロス原野』にて土地7種類を達成するために各種ピン差しで採用されていました。現在はほぼ上位互換の「占術土地」「3色サイクリングランド」があるため使用されていないですね。

99.解呪

エンチャント・アーティファクト破壊のカードを総じて「ディッチャ」と呼びますが、その語源となった古のカードです。実に13年ぶりにスタンダードに再録されたのですが、今回で再びローテーション落ちとなります。主に「創案の火」の同型対策などで使用されていました。

98.暴君の嘲笑

収録された「灯争大戦」で使用されたエスパー関連のデッキに入っていた青黒の除去になります。除去を打ちながら「第1管区の勇士」の能力を誘発するという面白い動きができるカードでした。低マナで使い勝手がよく、死亡させたくない生物や自身のクリーチャーをバウンスさせられる利点が効くこともあって、下の環境でもチョコチョコ使われているようです。

97.不和のトロスターニ

セレズニアのトップを勤める人(じゃなくてドライアド)です。ラヴニカ環境初期は横展開と全体強化を買われて白緑トークンに、中期はコントロール奪取関連の対策としてサイドボードに採用されたりしていました。もうちょっと流行れば「裏切りの工作員」は禁止にならなかったかも・・・そんなことはないか。

96.イゼット副長、ラル

青赤のプレインズウォーカーです。主に青赤(+白)のコントロールや、フェニックスデッキに採用されていました。総じて、モダンの方が活躍の場があった気がします。能力はドロー、除去、奥義と及第点な気がしますが、青は他のPWが強すぎました。

95.追われる証人

書いてあること自体はドチャクソ弱いのですが、「敬慕されるロクソドン」の招集を考えれば0マナで唱えられるクリーチャーになります。鷹や隼のように飛行は持っていませんが、破壊されても1/1絆魂トークンが出るので一応除去耐性持ちと言えます。最近は破壊不能を付与する犬とかがいるのであんまり見かけませんが。

94.灯の燼滅

主にエスパーのサイドボードになります。追放なので「弧光のフェニックス」とか、あとは種類をあまり選ばないのでプレインズウォーカーが対象になったりします。ラヴニカ時点では「屈辱」があったのですが、エルドレイン発売以降もちょこちょこ見かけました。燼滅はじんめつと読むそうです。

93.ナーセットの逆転

主に相手の呪文を対象に、タイミングをずらしつつ先に相手にその効果をくらわす、というようなトリッキーなカードでした。スタンダードの最終期では「荒野の再生」が流行っていたため、その対策カードとして入れられた「思考のひずみ」を更に打ち返すためにサイドボードに採用されたりしました。

92.正義の模範、オレリア

環境初期のボロスに採用されていた天使です。今見てもブッチギリの性能をしているように見えるのですが、デッキが弱かったかあまり見かけることはありませんでした。コイツや「タージク」「フェザー」などの赤白は『思ったより奮わなかったな』という印象です。なお、パワー2なので「民兵のラッパ手」でサーチできたりしました。

91.無頼な扇動者、ティボルト

赤単とかに入っていたPWになります。相手のライフ回復を抑止する常駐能力が赤単のニーズとバチクソマッチしたんですね。というよりは、最近の緑のクリーチャーはおまけレベルで回復が付きすぎですよね。「ハイドロイド」「ウーロ」「ガーガロス」「軟泥」、ローテ前だと「野茂み歩き」もですかね。

90.戦慄衆の将軍、リリアナ

トークン生成、除去、奥義と、いつぞやの「エルズペス」を思わせる性能な上に、条件付きでドロー能力も持っている破格の6マナPW。それでも90位という順位になっているのは、今期のコントロールデッキの厳しさ、黒がらみの重たいデッキの厳しさを物語っている気がします。リリアナはM21でも収録されていますが、全然別物になっていますね。

89.押し潰す梢

イクサランから連投された緑のグッド・サイド・カードでしたがここでローテ落ちとなります。また収録されるかもしれませんが一旦載せておきます。最近だとサイクリングが付いた「萎れ」などが代わりに収録されています。「垂直落下」系のカードはあまり使われていないようですね。

88.火消し

2マナの不確定カウンターカード。収録されたのはラヴニカの献身ですが、ローテ後のエルドレイン環境くらいが一番使われた印象です。ただ、使用されるデッキに偏りが多く、最終的にこの枠が準色メタの「神秘の論争」になったのは面白い変容の仕方とも言えます。再生デッキとの対戦はちっとも面白くないでしょうけど。

87.焦がし吐き

赤単に採用された1マナのカード。実質2/1だし「舞台照らし」や「トーブラン」と相性がよく、M20の発売から長く使われたカードになります。赤単の1マナの代わりに関しては適当なカードがあてがわれるでしょう。

86.成長室の守護者

2マナでプレイ、3マナで順応という流れはリソースも確保できるので当時は非常に強力でした。クリーチャーデッキそのものが厳しい環境になってしまったので使用されなくなりましたが。

85.大集団の行進

かつての「荒野の確保」を彷彿とさせるトークン生成カードになります。セレズニアのトークンデッキや出来事デッキに入っていました。召集は強いキーワードでしたが今回でスタン落ちになります。

84.ケイヤの誓い

所謂3点ドレインな伝説エンチャント。主に早いデッキに対してかなり強いデザインでしたが、アグロが衰退したり白黒という色があまり強くなかったりで、後半はあまり使われませんでした。ボーラスがアレしたりギデオンがアレしたりした大戦でしたが、そういえばこの人ゲートウォッチになったんでしたっけね。

83.幽体の船乗り

シミックフラッシュに採用されてから広く青デッキのサイドボードに採用された1マナのスピリットです。フラッシュデッキはテフェリーに弱かったのですが、バウンス返しに1点与えられる存在は大きかったです。もちろんドローも強力でした。この環境アンコモン強すぎない?

82.争闘+壮大

グルールに採用された分割カード。当時はまだ「ライラ」が居ましたし、6点だと「ニヴ・ミゼット」にも使えたので勝手がよかったんですね。赤緑自体あまり見なくなりました。

81.開花+華麗

セレズニアトークンに採用された分割カード。序盤の土地事故防止と終盤の詰めを一手に引き受けるカードでした。最近は全体除去多いので緑白も見なくなりましたね。

80.可能性の揺らぎ

イメージとしては予期の代わりのようなカードでした。主にファイヤーズで使用されていました。パイオニアにちょこちょこ採用されているので今後も見かけることはあると思います。

79.迂回路

カード効果としてはよくあるデザインですが、「死者の原野」や門デッキなど、マナ加速以外の部分で土地が増えることにメリットがあるデッキが多かった1年前くらいの環境では結構採用されていたカードになります。

78.本質の把捉

青単に使われた生物打消しです。+1カウンターを乗っける効果を見るに、コントロールと一見相性が良くないイメージのある変わった打消し呪文でした。

77.アングラスの暴力

主にラクドスサクリファイスなどに採用されたカードになります。このカードもモダンとかで使用頻度の高いカードになります。

76.時の一掃

白青のラスになります。全体除去は他のカードとの競合が激しい環境でしたが、今は白単色で4マナの全体除去がある状況のため使用頻度は大分落ちましたね。

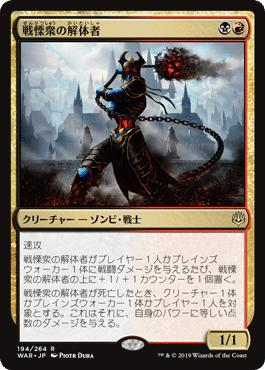

75.戦慄衆の解体者

ラクドスアグロに採用された「スリス」系のカードです。死んでもダメージを飛ばせるのは強かったですね。序盤から対処を迫られるカードは基本強い、というのはマジックの定説だと思っています。

74.スカルガンのヘルカイト

グルールアグロのマナカーブの頂点に居るドラゴンです。一昔前は「グローリーブリンガー」だったところに添えられている感覚でしょうか。この環境はドラゴンが全然いないシーズンでしたね。

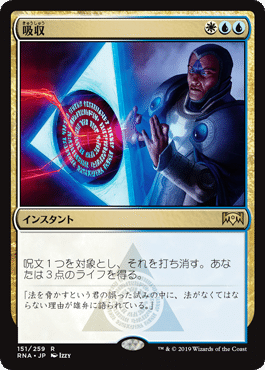

73.吸収

インベイジョン以来の収録になったゲイン付打消しもスタン落ちになります。青白コントロールにはまず採用されていました。打消し自体はローテ後も数がありますが、対アグロにデザインされたものは新セットで出るのでしょうか。

72.暗殺者の戦利品

下の環境での使用率の方が高いので今後も見かけることになると思います。スポイラー当初はものすごい話題になりましたが、スタンダードではそこまでの活躍はしなかった印象です。

71.拘留代理人

主にコントロールのサイドに使用されるカードになります。「拘留の宝球」を彷彿とさせるカードでした。これもパイオニアなどで「集合した中隊」で呼ばれ続けるカードになりそうです。

70.狼の友、トルシミール

ちょっと前にバント系のデッキがアグロ相手にサイドインしていたカードになります。基本6/6換算で除去持ちなのでスタッツはかなりいい部類になるのですが、役割が対アグロカードのため、「ウーロ」登場後はあまり見かけなくなりました。

69.ケイヤの怒り

こちらは白黒の全体除去です。「灯争大戦」くらいでエスパーが溢れていたときは挙って使われました。今は対照的に白黒関連のコントロールが環境に居ないためほとんど見かけなくなりました。

68.死者の原野

つい最近ヒストリックでも禁止になった土地カード。バントゴロスのフィニッシャーが土地カードというのも不思議なものです。

67.牢獄領域

「払拭の光」枠ですね。4マナなので大分動きは遅いですが、プレインズウォーカーを対象に取れるため遅めのデッキ対策に起用されたりしていました。

66.変容するケラトプス

打ち消されないだけでなく「霊気の疾風」も聞かない対青の最終兵器みたいなカードでしたが、これもスタン落ちになります。代わりになる呪禁持ちがちょっと見当たらないですね。

65.軍団の最期

ざっくりいうと「原野」デッキのゾンビトークンに充てる用のカードになります。「胆汁病」とかが帰ってきてくれると嬉しいですが。

64.ゴブリンの電術師

イゼットゴブリンです。主にフェニックスデッキに採用されていました。実は再録カードだったりします。青いゴブリンっていうのも珍しい。

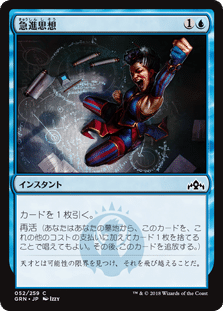

63.急進思想

これもイゼットフェニックスに採用されているカードになります。アドバンテージを稼ぐカードではないのですが、これが採用されるくらいフェニックスを墓地に落とせるカードは当時貴重だったということになります。

62.根の罠

前ローテの際のターボネクサスに採用されていたカードです。なまじっか「ラヴニカの献身」で再録されたばっかりに、いわば残りカスのような形で環境に残ってしまった形です。

61.肉儀場の叫び

黒の定番3マナ全体-2のソーサリーです。このカードは墓地追放能力が高く強かったのですが、逆に登場した初期は墓地から復活するカードが多すぎたという特徴もあります。

60.秋の騎士

強い「再利用の賢者」ですね。環境初期のころはセレズニアが台頭していましたので結構採用率が高かったのですが、後半からは割るべしエンチャアーキが減ったためサイドボードに見なくなりました。

59.風の騎兵

ファイヤーズの主力の1枚。というかファイヤーズでの採用枚数のみで59位になりました。5/5/5飛行なのでスタッツはばっちりですね。騎兵サイクルはすべてスタンダード落ちになります。

58.徴税人

白単ウィニーの2マナ枠として、ある程度の除去耐性を持って採用されていました。ファイヤーズのサイドにも採用されていましたね。

57.大食のハイドラ

まだオーコが使用可能な時期のミシックフードのサイドボードに採用されていました。このカードも下環境で「信心」や「鱗」デッキで活躍していますので、今後もリストに見かけることがあると思います。

56.集団強制

ネクサス系のデッキで採用されたコントロール奪取系カード。これも前環境で使用数が多かったカードになります。

55.エリマキ神秘家

シミックフラッシュに必要な瞬速持ちクリーチャーと打消しが1つにまとまったスゲーカード。ただ、3マナの「テフェリー」だけはやはり天敵でした。

54.弧光のフェニックス

前環境初期のトップメタの一角、イゼットフェニックスのキーカードです。このデッキを見据えて追放除去や墓地対策がサイドボードにあふれていました。エルドレイン以降はあまり見かけませんでしたね。

53.燃えがら蔦

置物とコントロールの両方に睨みを利かせるグルールのエンチャントになります。ジャンドサクリファイスのサイドにも採用されていたりしました。対戦相手だけが対象っていうのが意外とナイスでした。

52.培養ドルイド

スゥルタイミッドレンジやマナ加速要員として、ミシックのいろんなデッキに採用されていました。「荒野の再生」には合わなかったため最終盤には登場しなかったですが、マナクリとしては高い採用率でした。

51.グルールの呪文砕き

自ターンのみながら本体+プレイヤーに呪禁を持たせる、赤緑では非常に珍しいカードになります。スタッツも普通に高く、グルールのメインアタッカーとして活躍しました。

50.クロールの銛撃ち

主に青単相手にサイドインする、ほぼ除去呪文として起用するクリーチャーになります。パワーが一瞬だけ上がるので「ドスン」系のカードとコンボとかもできました。使われませんでしたが。

49.プテラマンダー

イゼットフェニックス、青単アグロと初期には採用率の高かった1マナクリーチャーになります。シミック以外で採用された順応カードはこれくらいでしょうか。

48.樹上の草食獣

1マナのマナクリ「ラノワールのエルフ」「金のガチョウ」と時期が被りましたが、土地を追加で置ける1マナは珍しかったですね。壁としてもそこそこ活躍しました。ちなみに猿と呼ばれてましたが、猿は雑食です。

47.裁きの一撃

赤白の除去です。固定値でないダメージのため範囲が広く、2マナの除去としてはかなり頼りになりました。ボロスのデッキは中期以降は極端に減りましたが、このカードはちょくちょく見かけました。

46.漆黒軍の騎士

1マナだし吸血鬼だし騎士だし、でアグロの初手にうってつけのカード。さらにマナフラッドに強いという。1/1/2の能力持ちはやはり強いですね。このカードがなくなると黒単アグロはちょっと組みづらくなりますね。

45.伝承の収集者、タミヨウ

最初は「運命のきずな」を探し当てる『ポチ』でしたが、禁止改定後も色んなデッキで細々と使われるPWでした。常駐能力忘れやすさNo.1かもしれません。

44.炎の一掃

「焦熱の連続砲撃」の亜種ですね。割といろんなデッキのサイドボードに採用されていた気がします。インスタントタイミングで打てる全体除去の流れはここで止まってしまうのでしょうか。

43.終局の始まり

打ち消されないドロー+動員として、フラッドしやすい再生デッキなどのサイドボードに採用されました。動員はスタン落ち以降はなくなります。

42.予見のスフィンクス

ファイヤーズに採用された4マナ枠。序盤の占術で確実に「創案の火」を持ってきつつ、配置したターンの「2プレイ目」におけるカードとして居場所を確保しました。禁止改定後はほぼ見なくなりました。

41.炎の騎兵

こちらもファイヤーズの主力として採用されていました。タダ出しして速攻で殴って全体パンプして、死んだらさらに打点が上がるっていう、なんともインチキ臭い能力でしたが、他では使用されませんでした。

40.パルン、ニヴ=ミゼット

環境初期のコントロールのフィニッシャーとして採用されていたセクスタプルシンボル君です。流石に色拘束が強い上、青赤がコントロールから脱落、別タイプのデッキで台頭したため使用されなくなりました。

39.どぶ骨

スタッツと復帰能力から、黒単アグロとサクリファイス、一応2種類のデッキに採用されていたため結構高い位置に来ました。黒の1マナは一気に枯れることになりますね。

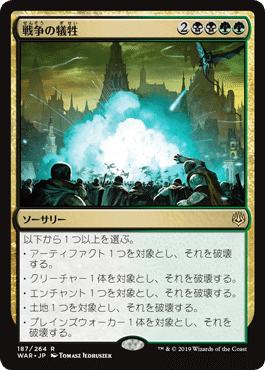

38.戦争の犠牲

非常に重いカードですが、普通にゴルガリ系に入っていたり、「フェイ」でサイドボードから引っ張ってきたりと、意外と打てるタイミングがあった気がします。結構珍しいタイプの除去でした。

37.遁走する蒸気族

赤単の2マナ域を支えた超強力ユニット。打点も出るしマナも出るという赤のカードっぽくないデザインでした。赤単は3~4マナは続投しますが、このカードが居なくなるとちょっと2マナ域が怪しくなりましたね。

36.舞台照らし

同じく赤単のリソース確保カード。1マナで使用できるのがまたインチキ臭い。これと「実験の狂乱」が両方いなくなるので、赤単は占術持ちなど新しいリソース確保のすべが必要になると思います。

35.採取+最終

ゴルガリに採用される分割カード。回収と全体-4/-4という、「殺戮の暴君」のセットメニューのようなカード。スゥルタイくらいまでは使用されましたね。

34.敬慕されるロクソドン

召集ゾウさんもスタン落ちです。クリーチャーを5体強化しつつ0マナで出てくるとか、日本語にすると大分おかしいですな。環境初期の白アグロ、セレズニアトークンに採用されたのち、中期の「オーコ」「原野」「ファイヤーズ」のお祭りには参加せず、最終期にひょっこり戻ってきて再び存在感を示しています。最後の華といったところでしょうか。鼻かも。

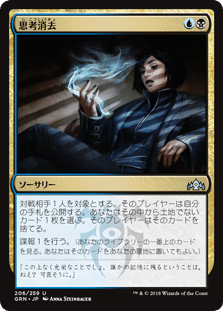

33.思考消去

諜報付きハンデスです。2マナでクリーチャーも対象にできるのは破格でした。最近見かけないのは、青黒というデッキがそこまで上位に居ないのが原因かと。まぁハンデスは「苦悶の悔恨」があるのでいいかな。

32.弾けるドレイク

フェニックスのお供ですね。飛行、キャントリップ、上がりまくるパワー、「クラリオン」を回避するタフ4と環境初期のアンコモンでは非常に強力でした。

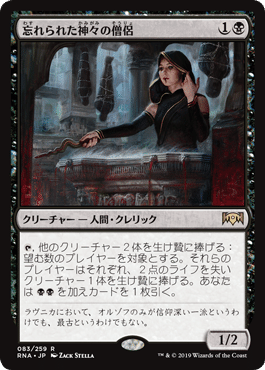

31.忘れられた神々の僧侶

2体生贄に捧げて、なんかいろいろする人もスタン落ちします。イメージとしてはフード系のサクリファイスに採用されていたね。そういえばアリストクラッツみたいなデッキもあった気もしました。

30.敬虔な命令

主に対赤単アグロのサイドカード。「ガラスの棺」が色を選ばないのに対し、アーティファクトを割られてしまう可能性があるため赤単に限定すればこちらの方が性能は上ということになります。イコール、ローテ後は「棺」がそのままその枠に入ることになりますね。

29.真夜中の死神

主にゴルガリ系のデッキに採用されていました。相手の除去でリソースが確保できるため使い勝手がよく、大体1~2枚の採用でしたが、クリーチャー主体のデッキであれば場所を選ばないため、この2年での採用枚数は意外と多かったようですね。

28.実験の狂乱

昔の赤単のリソース確保要素として採用されたエンチャントです。手札に頼らず火力を生み出すため非常に強力で、またクリーチャー主体の赤単にあってエンチャントというカードタイプが非常に対処されにくいデザインでした。最近は4マナの枠を「トーブラン」に取られているようですね。

27.ゴルガリの女王、ヴラスカ

ゴルガリに採用されたゴルガリの女王。特に-3の除去能力が強力で、先行・後攻の差を明確に感じる1枚となりました。中期以降はあまり見かけなくなりました。

26.悪意ある妨害

イゼットフェニックスを中心に環境初期の打消しカードとして広く採用されました。その後「吸収」と枠を争った後、最近は2マナに優秀な打消し呪文が増えたため採用されるケースは減りました。

25.議事会の裁き

環境初期の白系アグロの詰めに使われていました。除去対象がパーマネントだったので、使い勝手は非常によかったです。「ロクソドン」が入っていないデッキにも採用されていたりしたため、こちらの順位を上にしております。

24.朽ちゆくレギサウルス

デカーい。説明不要。手札も不要なレギサウルスもスタン落ちです。黒がらみのアグロに採用されていました。騎士じゃないのに騎士デッキに採用されて「エンバレスの宝剣」装備してたりしました。トーナメントシーンで、行弘プロがメチャ使っていた印象があります。

23.虐殺少女

クリーチャーデッキに採用される除去、全体除去内蔵のクリーチャーというかなり珍しいデザインのカードでした。「戦慄衆の指揮」と合わせたり出来事デッキの1/1勢を全滅させる役割を担いました。

22.爆発域

除去性能のある土地ってだけでもう強いw土地を大量に場に出すことが多いこの環境において、大体1~2枚ほど採用されているのですが、対象デッキが幅広いためトータルの枚数はかなり多くなりました。

21.波乱の悪魔

ジャンドサクリファイスのキーカードですね。このカードがスタンダード落ちして、フードだけ残って、ジャンドサクリファイスって継続できるのかなぁと考えていた矢先に猫が禁止になってました。

20.覆いを割く者、ナーセット

相手の追加ドローを許さず、自身のリソースはメチャ稼ぐインチキ臭いカード。下の環境でも幅広く使用されているあたり、カードパワーの高さがうかがえます。ナーセットはイコリアでも収録されていますが、全くの別物でしたね。

19.ドビンの拒否権

やはり確定「否認」は強い。環境にマスト・カウンターカードが多い中で光り輝きました。この環境は白に強いカードが少ないのですが、このカードがある=白の利点といえるだけの効果があったと思います。

18.軽蔑的な一撃

打消しカード2連投。こちらはタルキールから久々の再録でしたが、次回以降は持ち越しならずということで、2度目のスタン落ちになります。特に「ゴロス」が流行っていた際は、2マナで対処できる手段として、メインから投入されていたこともありました。

17.軍勢の戦親分

初期のボロスに採用され、以降メインボードとサイドボードを行ったり来たりしながら色んなデッキに採用されました。今環境のクリーチャー単体除去が弱かった原因として、このカードのように単除去では裁ききれないカードが多数存在したことがあげられるでしょう。

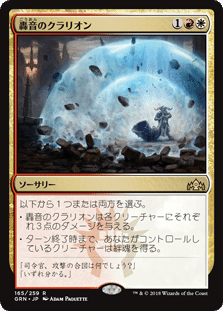

16.轟音のクラリオン

ラヴニカのギルド発売から採用されていた全体除去。主に対ボロス・赤単としてコントロールに採用されました。また「創案の火」デッキにも採用され、中盤以降の絆魂モードも多少使用されていたみたいです。近年は白、赤共に4マナの全体除去が採用されているために出番は減りました。

15.薬術師の眼識

結局環境初期に刷られた4マナ2ドローインスタントは、どうあれデッキに組み込まれ続けるのが近年のマジックのようです。ただ、このカードは1枚で都合4ドローまで見えたので、過去の同系統のカードと比べてもカードパワーは高いと思います。

14.夏の帳

色対策カードなのに禁止になったやべー奴。しかも発売して数か月という。そしてそんなに早く禁止になったのに採用率が半端なくて14位となりました。それだけ緑は強かったですし、これを禁止にしてもなお緑が強かったのです。

13.夜群れの伏兵

シミックフラッシュの雄。4/4/4瞬速の高スタッツに加えてトークンを自動生成でき、いわゆる「放っておくと即負けるカード」でした。特にテフェリーの存在がインスタントタイミングのカードを否定し続けていた中で、ここまで採用されるとは思っていませんでした。

12.発展+発破

再生デッキの『フィニッシャー』です。強力なX火力とドローが内包されていて、終盤のまくりは(自分で使っていたら)爽快かつ(使われていたら)屈辱的なカードでした。何気に発展の効果も面白い能力でした。主に環境終盤の採用率が高かったため12位となりました。

11.害悪な掌握

緑と白を対象に取れる色メタ除去が11位です。当然サイドボードの採用がベースになるのですが、「オーコ」「テフェリー」「ニッサ」と対象に取れるプレインズウォーカーが多く、重宝しました。この環境の色メタはどれもこれも強いですね。

10.荒野の再生

最後の最後にBAN喰らった四天王が一人。環境最終盤の最強デッキとしてインパクトは絶大でしたが、登場したシーズンが若干遅いため本記事では10位となっています。僕もそこまでMTG期間が長い訳ではないのですが、アンコモンをキーとしたデッキでここまで環境を支配したデッキて他に何かありましたっけ。

9.楽園のドルイド

「荒野の再生」を差し置いて9位オマエかい!という意見もごもっともですが、世の大オーコ時代に「金のガチョウ」と共に鹿とマナベースを支えたマナクリになります。「女人像」の時もそうでしたが、やはり呪禁持ちマナクリは強いですね。

8.溶岩コイル

エルドレイン環境で「ネコかまど」の台頭から「焦熱の竜火」が採用されるようになってあまり見なくなりました。それでも8位にこれを入れたのは、それだけ環境初期の単除去が乏しく、また「フェニックス」が猛威を振るっていたり、「採取+最終」の回収能力がよほど厭らしかったことを表現しています。後継者も収録されて、お役御免といったところでしょうかね。

7.世界を揺るがす者、ニッサ

土地をクリーチャーにできるのは強い、というかニッサってずっと強いですよね。青緑Xとか居なかった。半永久的に3/3クリーチャーを供給できて忠誠値も高く、「ハイドロイド」とも相性がいいという。こいつを見た後「オーコ」見ると、そりゃ禁止だわって気持ちになれます。

6.時を解す者、テフェリー

最後の最後にBAN喰らった四天王が一人。やっぱりインスタントが使用できないって相当だったんだなーって印象でした。テフェリーを入れたいがために白をタッチするまであった環境でしたのでね。次シーズン以降はM21の4マナテフェリーに頑張ってもらいましょう。

5.ハイドロイド混成体

恐らく今環境のローテ対象クリーチャー・カードではトップだと思っています。環境的にマナを伸ばすデッキが多い中でデザインがマッチしまくっていたし、打消しされてもドローとゲインは残るという。ラヴニカブロックがシミック環境であることの象徴と言えるでしょう。当時トップメタだったゴルガリが青をタッチしてでもこのカードを入れたりしてました。

4.否認

否認がこの順位であることに違和感は何一つないのですが、M20を最後に否認が収録されていないことに驚きです。「まぁ、どうせゼンディカーで収録されるだろうなー」くらいの感覚でしかありませんが、こういうことでもなければ否認を追悼することもないので、どうせならということで。

3.成長のらせん

最後の最後にBAN喰らった四天王が一人。2マナで手札リソース確保しつつランパンできるのはバグでした。「荒野の再生」デッキと「ランプ」の2大デッキにほぼ全力投入されたし、それ以前からちょこちょこ使われていたし、でこの順位となりました。因みに四天王最後の一人はエルドレイン産なので本記事には登場しないです。

2.霊気の疾風

色メタカードが2位・・・いかに赤・緑が強い環境だったかというのが改めて思い知ることができますね。場のカード・呪文問わず山札に置けるというのは、時間稼ぎとしては非常に便利でした。

1.ギルドランド

はい、というわけで1位はギルドランドになります。単純に「繁殖池」の採用枚数がブッチギリでトップだっただろう、というのが選出理由なのですが。新環境になると多色土地の減少やタップイン土地など、マナベースが一新されるので影響面としても多大だと思います。

ということで今環境の追悼式は終わりです。とんでもないミシック祭りでしたが、ローテ後は白の復権はあるのでしょうか。