【MTG】フォーゴトン・レルム探訪 リミテッド最速考察

「発売後の考察記事」の精度はプロプレイヤーの人たちにかなわないので、スピードを売りにしていこうと思います。ファ○通の最速攻略本の立ち位置を目指します。

1.キーワード能力のおさらい

1.1.ダンジョン探索と踏破

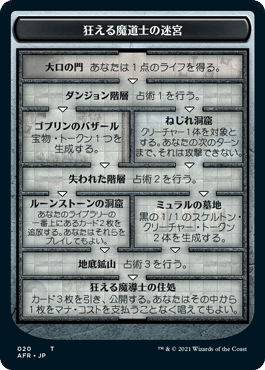

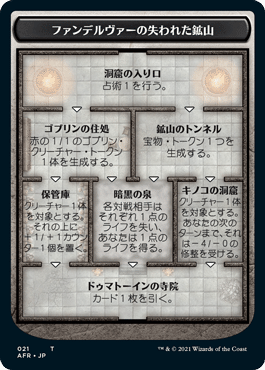

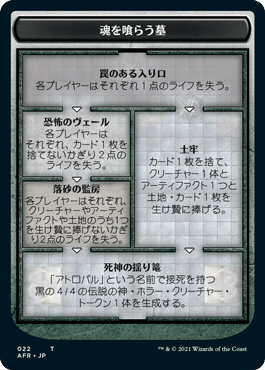

画面の外部からダンジョンを1つ選び、探索の度に部屋の効果を発動。最後の部屋まで行くと踏破となるようです。ダンジョンは3つ用意されていて、1度探索を開始すると踏破するまで出られず、踏破したダンジョンを再び探索することは可能なようです。

『狂える魔道士の迷宮』はトータルの恩恵がかなり大きいですが、部屋が多く踏破に時間がかかります。

『ファンデルヴァーの失われた鉱山』は効果が小さめですが、部屋が少な目。

『魂を喰らう墓』は自身にもデメリットがある効果が複数、最後に4/4が出るという仕様です。

最初に探索するダンジョン選びとしては、デッキに「探索できるカードがどれだけいるか」「踏破した際に恩恵があるカードがどれだけいるか」が判断基準になりそうです。踏破のメリットが少ないなら『狂える魔道士の迷宮』、とっとと踏破したいなら『ファンデルヴァーの失われた鉱山』でしょうか。『魂を喰らう墓』は生贄のデメリットを解消できるようなデッキ構成か、自身のライフも犠牲にしつつ、相手のライフを削りたい速攻デッキの場合に選択肢にあがりそうです。

1.2.D20(20面ダイス)を振る

私はかつてモンスターコレクションというカードゲームをプレイしていたのでなんとなくダイスを扱うカードゲームの構築論には慣れ親しみがあるのですが、こういう運要素のカードを評価する際には、基本的に一番弱い能力でカードとして強いかどうかを判断すればOKです。

ダイス目を操作できるカードの評価については、デッキにダイス能力がどれだけ居るかによりますね。

1.3.クラス

最初はレベル1。マナを払ってレベルを2、3と上げるごとに能力が増えていきます。レベルが上がった時に解決される誘発系の能力もあるようですね。レベルが上がっても前のレベルの能力は継続、1→3への飛び級は不可能です。

見た目は英雄譚ですが、性質的には以前あった、クリーチャーのレベルアップに近いかと思われます。

2.環境概要

2.1.地上クリーチャーの性能

大まかに分けて4ステップあります。まずステップ1は異様に多いタフネス1のクリーチャー。

最も大事な要素として、この環境にはタフネス1のクリーチャーが滅茶苦茶多いです。カードリストを流し見しただけでも「多!!」てなります。

数えてみると、前エキスパンションのストリクスヘイヴンと比較して凡そ2倍、30枚近くのクリーチャーがタフネス1になっています。

まさかこいつが環境の覇権になるとは・・・というのは7割片冗談ですが(3割本気です)、タフネス1が多いわりに、この環境にはダメージ割り振りなど、タフネス1にとって劣勢になり得るカードがそこそこ収録されています。

その他、相手がカード不足で泣く泣く入れた1/3クリーチャーとか、何かのオマケで出てきたゴブリントークンが「意味を成すもの」に昇格してしまうのを防ぐために、クリーチャーのタフネスは『2』を基準にしたいところです。

特に最序盤に展開する2マナ圏域は2/2を重要視したいところです。これがステップ1になります。因みに・・・

1/3のクリーチャーに関しては、上記の条件を満たしているので最低限のラインは確保しているのですが・・・次のステップ2で、2/2の方が優先順位が高い理由を説明します。

2/3とか3/3は文句ありません。メッサ強いです。

君のことは2マナのクリーチャーだと思っていません(笑)つーかゴブリンなのね君。

で、ここからステップ2です。

3マナ圏域に入るとアドバンテージを稼ぎに来るクリーチャーが増えるのですが、中でも厄介なのが「魂刀のスパイ」。

コモンなので比較的見かけることが多そうです。その上、放っておくと手札枚数に差をつけられてしまうため、しっかりと壁を用意し、最悪でも相打ちして処理したいカードになります。

どの道ひかれてしまう・・・自分も引けるけど。

これが1/3と2/2の差です。2/2は「魂刀のスパイ」と見た目上相打ちが取れるので、要件を最低限満たしているといえます。若しくは、攻撃を完全に封殺できるタフネス4がステップ2のラインと言えます。

どちらかでいいですよ。

なお、「魂刀のスパイ」を使う側の観点としては、寝かせたり飛行をつけたりブロックできなくさせたりと、ダメージを通す手段が青に結構あるので、採用自体は前向きに考えた方がいいと思います。

で、ステップ3については、前ステップのパワー2とタフネス4を処理できるカード。大まかにいうと4/3のクリーチャーになります。

特に4マナ4/3は個人的にかなり評価しています。というのも、続く5マナ圏のカードがほとんど4/4以下のマナレシオで、タフ5は3枚、うち1枚は神話レアで飛行、残りのコモン2枚のうち「ゾンビ・オーガ」はパワー3なので攻め要員としては心もとないです。

彼だけ別格。

いつものリミテッドにおいても凡そ主軸となる4マナ圏のクリーチャーの採用観点はこんなところだと思います。これがステップ3。

で、ステップ4。大型です。

ざっくりすぎー。

ただ、5マナが一生懸命頑張って4/4とかなのに対して、コモンでも普通に6/6とかなので、各マナ間で一番差が大きいところになると思います。また、後述の除去の項目でも話しますが、5点除去が多いので、タフネス6あると大分安心できます。

まとめると

ステップ①:タフ1は採用するな

ステップ②:パワー2かタフ4がほしい

ステップ③:4/3クリーチャーが目安

ステップ④:6マナが異様にデカい

といった感じ。

で、ここまでは地上クリーチャーに限った話になります。

飛行クリーチャーについては別角度のお話になります。

2.2.回避能力

飛行ではなく回避能力と銘打った理由として、今回カードリストを見ていて、ブロック側で強そうだな、と思ったカードがいくつかありました。

代表例が「ディスブレイザー・ビースト」です。こいつにブロック→手札に戻るを繰り返されると、無限チャンプブロックされる上にダンジョン踏破されてしまうという・・・

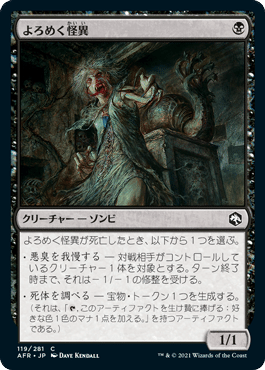

他にも墓地復帰してくるゾンビ君がちらほらいます。

ゾンビじゃない奴も。

この人たちと持久戦をしていてもジリ貧な上、追放除去が環境に全然ないこともあって、比較的<蓋をされやすい環境>と言えると思います。

そのため、回避能力持ちはこの環境ではかなり重要だと思います。特に上記のシチュエーションにおいて、トランプルは大分染みる能力になりますね。

なお、コモンは飛行クリーチャーのマナレシオは3/3が2体いて、6マナに2/5バウンス持ちの「大気教団の精霊」。アンコモンは6~7マナに4/4のドラゴンが各色にあります。

緑単色の飛行持ちは久しぶりですね。

「大気教団の精霊」以外のこの辺のクリーチャーは到達持ちの「エルターガルドのレンジャー」や、「ドライダー」あたりと相打ちになります。

神話レアのドラゴンたちはどれも化け物で、初手クラスの性能です。

2.3.除去

前述のとおり追放除去がほぼ無い環境になります。

コモンの除去は癖のある「平和の心」枠の「幽閉」と、攻撃クリーチャーに5点入る「君は見張り中に物音を聞いた」の2つ。アンコモンに低マナ除去の「ポータブル・ホール」があります。

「神聖なる一撃」は黒には追放除去になりますが、それ以外にはフェイズアウトにしかならないので、さすがにサイドカードかな、と思います。

青は久々タップオーラの「魔法の眠り」、バウンスに「君は川にたどり着いた」、アンコモンに「説得の力」「パーティーの分裂」というバウンス2種と、色メタありのタップオーラとして「レイ・オヴ・フロスト」があります。

打消しの2つ「ゲートを塞げ」と「君は悪党の住処を見つけた」はどちらもクリーチャーを対象に取れるので、1枚なら採用してもいいかと思います。

黒はソーサリーですが宝物トークンを出せる「不気味な報奨」、ダンジョン踏破で強くなる「急な落下」、6マナでマイナス11の「ビホルダーの眼」の3種がコモンにあります。

アンコモンは「パワー・ワード・キル」「レイ・オヴ・エンフィーブルメント」の他、ものすごいややこしい全体系除去としてレアの「スフィアー・オヴ・アナイアレイション」があります。

赤は2マナ3点の「ドラゴンの火」、3マナ2点の「間に合わせの武器」、5マナ5点の「ファリダの火の玉」がコモン。

2マナ2点(緑だけ6点)の「バーニング・ハンズ」、3点ばらまきの「マジック・ミサイル」がアンコモンにあり、8点ばらまきの「ミーティア・スウォーム」がレアにあります。

緑はコモンの「狩りの戦利品」、アンコモンの「ハンターズ・マーク」は両方一方格闘です。後は飛行対策に「垂直落下」。

そして無色に「とげの落とし穴」です。6マナ5点といったところ。

評価として、まず大型が除去しにくいです。5点除去が3枚あるので、タフネス6が大分セーフティゾーンになっています。確定除去の精度の高さとしては「不気味な報奨」か「魔法の眠り」、一歩下がって「幽閉」といったところ。「ビホルダーの眼」はちょっと重すぎです。

軽量除去としては「ドラゴンの火」が群を抜いてます。「君は見張り中に物音を聞いた」の方がダメージ量は多いですが万能ではないので。また、黒は1~2マナの除去がないので、速攻デッキに苦労しそうです。

評価が難しいのが「垂直落下」で、この環境は緑にもアンコモン以上には飛行クリーチャーが存在する環境のためデッキ観点で見て腐りにくく、BO1でもギリギリ採用が見れるのでは、と思っています。刺さればでかいのは間違いありません。

また、今回は赤の全体2~3点、黒の全体-2~3、白の全体除去が見当たらないため、総じて横にクリーチャーを並べる戦法が有効と言えます。(ただしタフネス1のクリーチャーは「マジック・ミサイル」で一掃される危険があります)

総じて、除去は弱めの環境と思います。クリーチャーに内蔵されている除去や接死、コンバットトリックなどを駆使して、クリーチャー主体で戦っていきましょう

3.色毎の評価

初めに。

基本的にはリミテッドはアーキタイプによってカード単体の評価は大きく変わります。色毎の評価はあくまで目安でお願いします。

また、基本的には構築の大部分を占めるコモンカードの評価になります。「ぶっ飛んでるレアがあるから強い!!」というのは、カードの評価でしかないので。

・白

メインアタッカーになり得るのは「アルボレーアのペガサス」と「プレイナー・アライ」の飛行2種。これに2マナ2/2絆魂持ちの「不動のパラディン」があるのでこの3体が基本軸になります。

3マナについては、壁と割り切ってキャントリップ付きの「古代の伝承の僧侶」を採用しつつ、アーキタイプに応じて「グルーム・ストーカー」「天界のユニコーン」を入れていきます。

2マナがレアまで含めると9種類あるのですが、2/2はわずか2種類しかなく、代わりに5マナ以上のクリーチャーがレア以上に居ないため、制圧力がちょっと足りていないです。(しかも「オズワルド」の効果はリミテッドだと使いづらい)

先述の飛行も結局相手がドラゴンを出したら止まるので、全体的にちょっと弱めだなという印象です。

・青

先に紹介した3マナ「魂刀のスパイ」、5マナ「霧氷盾のフロスト・ジャイアント」の間に4マナ「ジンの風予見者」という構成。

更に6マナにバウンス持ち飛行の「大気教団の精霊」があり、コモンだけでもそこそこタレントがそろっている印象です。

唯一、低マナ帯が少ないのが難点ですね。そもそも2マナが4種類しかおらず、2/2が居ません。0/4の「隠し扉」でしのぐか、「ピクシーの案内人」でチマチマ削るか・・・このあたりは他の色に任せてしまってもいいでしょう。

因みに余談ですが、青のアンコモンドラゴンだけ5/5です。

・黒

スタッツで見れば2マナ「雇われた魔剣士」、4マナ「かたつく骸骨」、6マナ「悪意のビホルダー」当たりが強そうです。3マナに接死持ちの「ユアンティの毒牙刃」か、ドレイン持ちの「吸血鬼の落とし子」かといったところ。

黒によく見る疑似破壊内蔵クリーチャーは今回飛行になっているため、かなりパワーアップしていると思います。ただ、「かたつく骸骨」も強いので悩ましいところ。

「ハダルの伝令」はスタッツは微妙ですが、終盤の詰めに使える能力を持っているので、1枚は採用してもいいかと思います。同マナ帯コモンの「ゾンビ・オーガ」と2択になりますが、あちらの能力はややデッキを選ぶ者の、4/4よりは3/5の方が貴重なので悩むところ。

いつもの3マナ2枚ハンデス枠がアンコモンになっていますが、これ以外と強いと思っています。

・赤

3マナに「武勇の歌い手」、4マナに「疲れ切った売剣」、6マナ「大地教団の精霊」とクリーチャーのスタッツはまずまず。特に「武勇の歌い手」は自身に使えば3/3相当だし、回避能力持ちに使ってもいいし、「クリティカル・ヒット」と合わせてもいいですね。

赤にしては低マナ帯のクリーチャーが少ないですが、2マナ2/2に「武器庫の古参」があるので及第点です。「ゴブリンの投槍兵」はタフネス1を一方的に倒すことができます・・・が、わざわざタフ1でこいつを防御するくらいならダメージ通すと思うので、基本は採用しない水準とみています。

「決闘のレイピア」は1マナと軽い上に装備トリガーをクリアできて、かつ場に残るのでお勧めです。アーキタイプ的には白赤と赤緑で取り合うことになるのかな。装備コストは重たいですが、後半つけなおす分には問題ないかと思います。

個人的に好きなのが「バーバリアン・クラス」のレベル3です。全員速攻だと相手プレイヤーの想定するダメージ計算式を狂わせることができるので、ミスを誘いやすくなります。

・緑

2マナ「ノールの狩人」、3マナ「月の円環のドルイド」、4マナ飛ばして5マナ「アウルベア」に6マナ「群喰らいのヒル・ジャイアント」という布陣。「アウルベア」はキャントリップとトランプルが付いていて、5/4/4勢の中ではかなりできる子だと思っています。

2マナに接死持ちの「アンダーダークのバジリスク」、生贄にして森を持ってくる「ネヴァーウィンターのドライアド」など低マナ帯はそこそこ充実してるイメージです。

大型枠にはアンコモンに「パープル・ウォーム」がいます。条件によっては5マナで出てきます。それより上は神話レアなのでここではスルーします。

実をいうと、ダンジョンを探索するコモンのクリーチャーが居なかったりします。一番ダンジョンに依存していない色とも言えますね。

個人的な強さのイメージは赤>青>緑>黒>白になりますが、最初に言った通り、アーキタイプがどれだけ強いかのほうが重要と考えているので、本当に目安程度の指標になります。

4.アーキタイプ

・白青

ダンジョン探索の色になります。探索を進めるのは「プレイナー・アライ」や「発掘者の松明」、「フライ」を付けたクリーチャーに。踏破ボーナスは「グルーム・ストーカー」や「回廊のガーゴイル」を狙っていきます。もちろん、「無私のパラディン、ナダール」があれば言うことありません。

青はどちらかというと除去だったり、飛行クリーチャーの水増し補助のようなポジションになります。「奇抜な弟子」なんかがあると、踏破後に自身の飛行クリーチャーを増やす or 相手の大きな飛行/到達クリーチャーを1/1に変えるなど、立ち回りが有利になります。

・白黒

こちらもダンジョン探索のアーキタイプ。「ナダール」は取り合いです。黒の踏破ボーナスを」持っているカードが「ダンジョン・クロウラー」くらいしか見当たらないので、「狂える魔道士の迷宮」を探索して恩恵をたくさん得たいところ。

どちらかというといつもの白黒みたいに、除去を詰め込んだコントロール寄りのデッキに落ち着くのかな、と思います。

・白赤

装備品の色になります。「ドワーフホールドの勇者」「武器庫の古参」あたりに「決闘のレイピア」をつけて殴っていきます。また、「板金鎧」を手軽に運用できるアーキタイプとも言えますね。装備品は、トータル3-4枚くらいは欲しいかな。

「巧妙な鍛冶」のようなアーティファクトをサーチするカードがあれば、装備品だけでなく「とげの落とし穴」や「ポータブル・ホール」などの除去も引っ張ってこれるので、ぜひ採用したいところ。

・白緑

ライフ回復の色になります。回復だけでは勝てないので「天界のユニコーン」を育てたり、「隠れ潜むローパー」を使っていきます。

実際のところ、ライフを回復するカードはあれど、ライフ回復時に恩恵があるカードは少ないのでやる機会自体少ないかもしれません。ただ、「高貴なる行いの書」がピック出来たら全凸でいいと思います。

・青黒

プレイヤーにダメージを与えた際の恩恵を駆使するカードが多いので、それを通すアーキタイプになります。ざっくりいうといつものテクニカルな青黒になります。回避能力持ちのクリーチャーと、除去で構成されるイメージです。「ギルドのシーフ」育てゲーもできます。

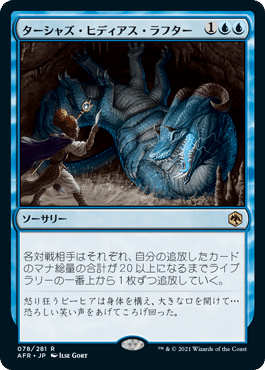

また、側面的に、「ターシャズ・ヒディアス・ラフター」のピックから入って、ライブラリーアウトデッキにすることもできます。その場合はクリーチャーはほぼ壁のようなものでよく、バウンスやタッパーを駆使することになりますね。

・青赤

20面ダイスの色です。ダイスの個数を増やせるカードや、ダイス振った際に恩恵があるカードをピックしていきます。「ブラス・ドラゴンのドワーフ」を並べて、ダイスを振るたび本体に大ダメージを当てられるようにしたいですね。

注意点として、ダイスを振るカード自体は、どのデッキでも普通に運用されるので、狙ってピックするのが基本的には難しいです。また、「フェイワイルドのペテン師」はデッキの核になるレベルだと思うので、ここから青赤を始めるのもありかと思います。なんにせよ、早めに色を決めてダイスカードをかき集めるのが青赤のピック方針になると思います。

・青緑

プランとしては2つあって、1つは純粋に緑系の大型を出すためにランドブーストをしまくる形。もう1つは各色のドラゴンを集めて圧倒するデッキです。

ランプデッキになるのは「オーカー・ジェリー」や「タラスク」などがピック出来た場合、ドラゴンデッキになるのは「ティアマト」を使いたい場合などになります。どちらも、決め手となる大型クリーチャーがいないと成立しなさそうです。色拘束のデメリットについては、「未開地」や宝物トークンである程度緩和できるかと思いますが、「ファインド・ザ・パス」が緑しかでないのがちょっと気がかりです。

・黒赤

宝物トークンを使用した際に恩恵があるカードを使っていきます。が、その恩恵が大したことがないカードが結構多いです。パッと見うれしいのは「雇われた魔剣士」くらい。

「命取りの論争」は宝物トークンを」生贄にできれば、実質2マナ2ドローだなーとか、色々ありますが・・・およそ、マルチのカードから入って、グッドスタッフ気味に組むのかな、と思います。

・緑黒

クリーチャー死亡時に誘発する能力を使っていきます。「ミルクルの死の僧侶」でトークンを増やしたり、「ブレイ」を育てたりしていきます。

なお、除去の項目でお話しした通り、緑の除去が両方とも一方格闘なので、「ワイト」と相性がいいです。「ワイト」取ったら黒緑!!というわけではないですが。

・赤緑

「攻撃クリーチャーのパワー合計が6以上」の時に何かするカードで構成します。基本的に低マナ帯のクリーチャー、特にゴブリンをたくさんピックすることになります。

従来の赤緑と比べて非常にスピーディなマナカーブになるため、コンバットトリックをたくさん積んで早期決着をつけたいところ。「君は二匹のゴブリンを見つけた」のほか、「クリティカル・ヒット」や「武器を選択せよ」での倍化なども狙っていきたいですね。

アーキタイプ毎の特色はそこまで大きくなく、どちらかというと特定のカードのシナジーがある上での、カードパワーの押し付け合いになりそうな気がします。

個人的には青赤のさいころデッキと、赤緑のパワーデッキが面白そうです。

本日→明日に日付が変わった際にアップデートされるとのことで、非常に楽しみですね。

それでは皆様、よいMTGを。