AXE FX II XL+ Tone Match(トーンマッチ)のやり方

みなさん、AXEライフを楽しんでいますでしょうか。自分は長年AXE FX IIでギターを楽しんでいましたが、最近真空管アンプを購入しました。真空管アンプ、キャビネットから出る音の迫力やダイナミクスはとても素晴らしいですが、マイクを通してレコーディングした音となると、AXE FX IIも相当クオリティが高いものだったのだと痛感しました。FX IIIはもっとすごいのか?!気になるところです。

今回は、Note投稿2回目になります。以前Polyphiaの音をAXE FX IIで作った記事を書いたのですが、その中でTone Match機能について触れていました。

憧れのギタリストの音に近づけたいと願うギタリストの方たちに参考になればと思い、これからTone Matchのやり方、より音源に近づくよう試行錯誤してわかったことなど紹介していきます。

自分はAXE FX II XL+を使用していますが、AXE FX IIやIIIなどでも同じ考えで通用すると思います。

1.必要なもの

・Fractal Audio AXE FX II(XL,XL+、III)

・PC

・DAW

・USBケーブル

・ご自身のギターやベース

・トーンマッチしたいギターやベースのリファレンスオーディオデータ

※ミックスされたものでも、単体で鳴っている箇所があれば大丈夫ですが、可能であればミックス以前のドライデータ推奨です。

2.トーンマッチについて

・トーンマッチの原理

トーンマッチはリファレンスのオーディオAと自身が弾いたオーディオBの周波数を読み取り、EQをすることによって音を近づける仕組みです。

トーンマッチはあくまでEQです。AXE内のパラメトリックEQは5バンドですがトーンマッチは2048?バンドもあるようです。すごいですねぇ。

しかしながら、EQだけで音を似せるというのはやはり厳しいものがあるようで、適当に音作りしてトーンマッチに頼っても音はあまり似ないです。

・重要な考え方

最も大事なことは、リファレンスとなるギタリスト(弾き方や使用機材)を知ること、そして本人のようなニュアンスで弾くことです!どのアンプ、キャビ、エフェクター、マイク、ギターが使われていて、ピックアップはフロント?ハーフ?ハム?シングル?で弾かれているのか。とにかく大好きなギタリストの情報をあらいざらい調べてください!

そして、可能な限り弾き方もニュアンスも真似て弾くことこそが重要になってきます!

それでも何か物足りない、、そこで最終手段としてトーンマッチ機能を使うのです!

・トーンマッチのデメリット

トーンマッチは使い方さえわかれば驚くほど音が似るのですが、もちろんデメリットも存在します。

それは、リファレンスデータがミックスやマスタリングされたものあれば、その音になってしまうのです。普段弾いてキャビやスピーカーから出る音になるのではなく、音源に適したEQやコンプがかかった音によってしまう。音源を作る専用の音になるということを忘れないでください。

ミックスされる前のドライデータがあれば、そちらをもとにトーンマッチすることをお勧めします!

3.トーンマッチの手順

1.AXE EDITを立ち上げて、本人が使っているアンプやキャビを選択し、自力で極力近い音を作る

ここで最も意識したのは、ゲイン(歪み)量を近づけることです。アンプの前段にドライブエフェクトが入るのか入らないのか、インプットドライブは思ったよりも低くて、ブライトスイッチをオンにすれば歪み増えるからそっちの方が近いのか。などなど試行錯誤をして近づけてみてください!

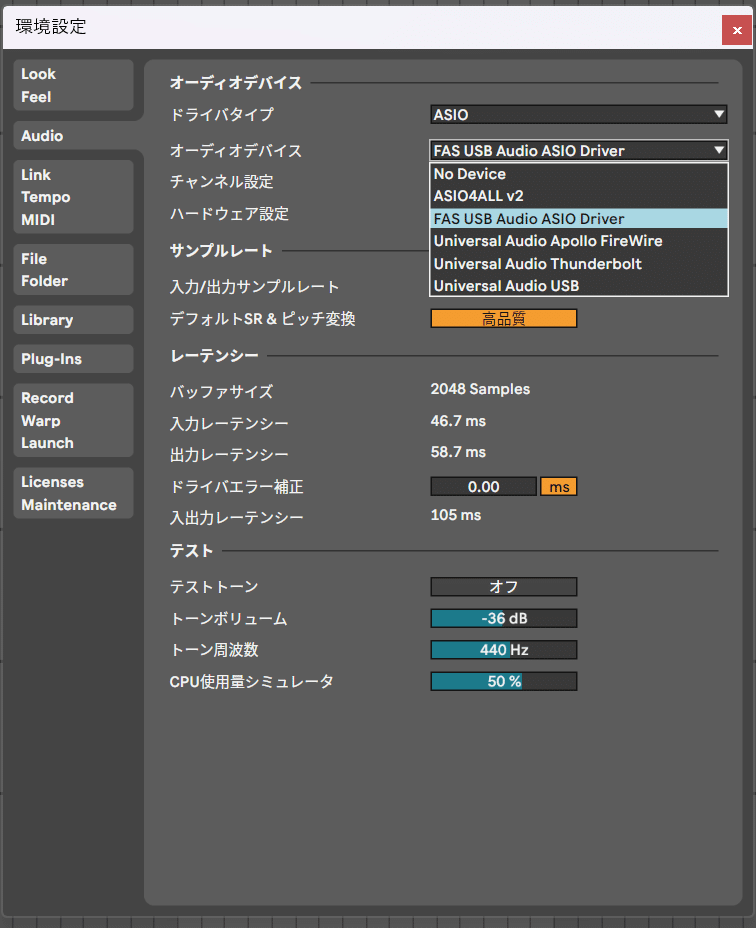

2.DAWを立ち上げて、インターフェースの設定でAXE FXを選択する

トーンマッチするときだけ、インターフェースを普段使用しているものではなく、AXE FXに変更してください。

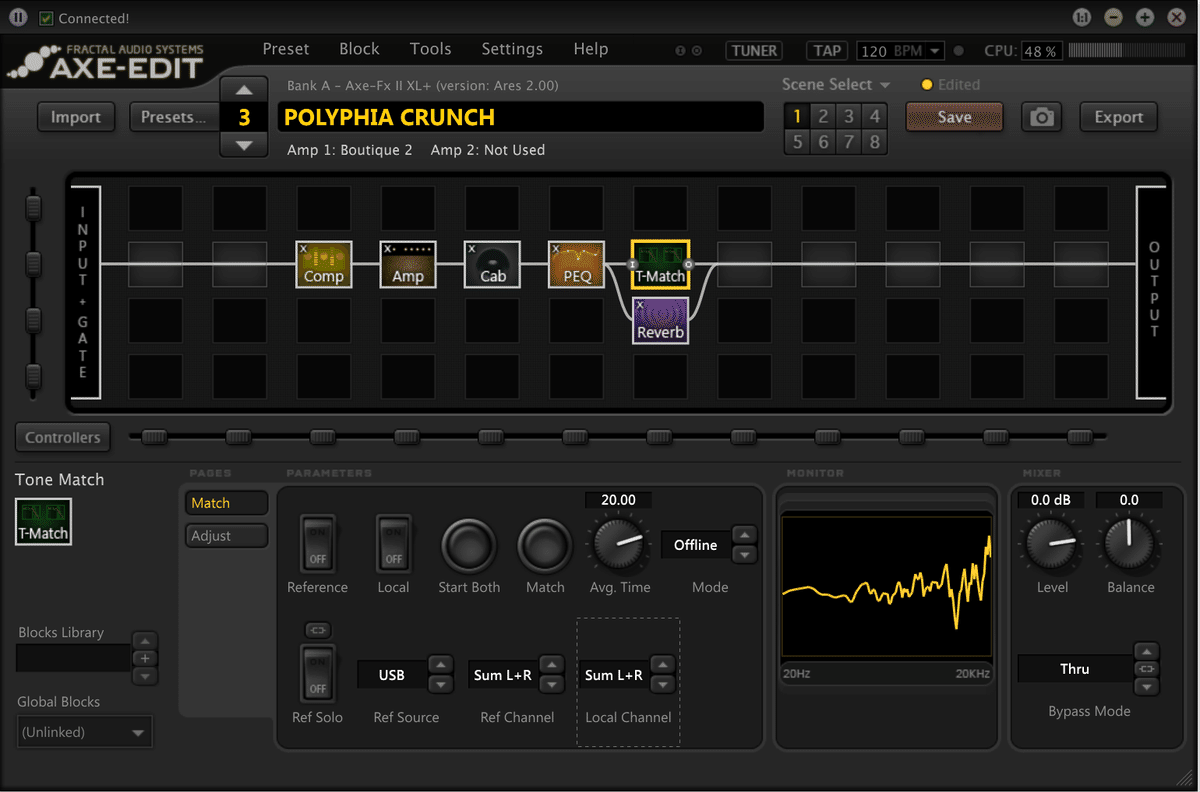

3.AXE EDITでTone Matchブロックを置く

Tone Matchを置く位置ですが、キャビネットをオフにして代わりにTone Matchを置くなどしてみましたが、自分はアンプ、キャビで音を近づけて最後にTone Matchを置くやり方が一番しっくりきました。(場合によってはそのあとにEQを置くこともありました。)

3.1.つまみの説明

Reference :オンにしている間トーンマッチしたいデータをAXEが記憶

する。

Local :オンにしている間自身が弾く音をAXEが記憶する。

Start Both :ReferenceとLocalが同時にオンになる。

Match :ReferenceとLocalの差がEQされトーンマッチされる。

Avg. Time :設定した数値(秒)の平均周波数を記憶する。

Mode :Liveにするとリファレンス信号とローカル信号同時に生成で

きるみたいですが、自分はオフラインで進めました。

Ref Solo :オンにすると他の信号が遮断されリファレンスのみ読み込む

そうですが、使っていません!

Ref Source :リファレンス音源をどこから読み込むか、こちらはUSBに設

定しましょう。

Ref Channel :こちらはSum L+R推奨です。モノラル音源であればどれで

も同じかもしれません。

Local Channel :こちらもSum L+R推奨です。

4.DAW上で2トラック用意する

一つはリファレンスデータ用、もう一つは自身のギターレコーディング用の2トラックを準備してください。

※リファレンス音源とご自身の演奏音量を同じにしておきましょう。重要です!基本的に音作りの方は他のプリセットとの兼ね合いもあるかと思うので、リファレンス音源の方をフェーダーで上げ下げして調節するのがお勧めです!

5.リファレンス音源の秒数を確認して、Avg.Timeをその秒数に変更

みなさんリファレンスにする音源が違うため、数値は異なると思います。Avg.Timeが長い方が正確に読み込んでくれるので、自分は20-30秒に設定して、DAW上で2,3回ループ再生して読み込んでいました。

しかしループで再生中に演奏ミスが起こると悲しいので、2,3回ほどの時間に抑えておくのが良いかと思います。

6.Referenceをオンにしてリファレンス音源を再生させ読み込み

まずリファレンス音源を読み込みたいので、Referenceをオンにして音源を再生しReferenceをオフにする。

7.Localをオンにして同じように弾く

ここでご自身の演奏です。気合を入れて本人と同じように演奏しましょう!

8.演奏終了後、Matchを押す

見事トーンマッチ成功です!お疲れ様でした。

お勧めというか割と必須なのは、自分の音もレコーディングしておくことです。トーンマッチ一回だと演奏ミスやら何やらで、あまりいい結果が出ないことがありました。何回かやってくと慣れてくるので、トーンマッチのEQのグラフが何度やってもほぼ同じカーブを描けばそれは成功と言えると思います!

以前の記事でも貼りましたが、自分が過去にトーンマッチしたPolyphiaというバンドの音作りをしたときのデータをサウンドクラウドにアップロードしていたので、こちらでも貼らせていただきます。

4.まとめ

トーンマッチ後の音はとても感動しました。レコーディングした自分の音とリファレンス音源を交互に聞き返して、友人に聴かせるとどっちがどっちかわからないと言ってもらえて、音作りの沼から脱出するきっかけとなりました。毎日つまみを少しいじって寝て起きてはつまみをいじってと、完全に沼にはまっていたので、そういう方は一度ほぼ全く同じ音にたどり着くことによってギター演奏、音作りの本質を思い出す良い機会になるかと思います!

こんなことをやって書いていますが、指弾きに転向して必死に練習する日々を送っています!そちらについても今後記事にしてみたいと思うので、その際はまた読んでいただけると幸いです!

ここまで読んでくださって大変感謝です!

次回は同期ありのライブなどで有効なプリセットを自動で切り替える方法を記事にしてみようと思います!それでは!