なぜ絶望から前を向けたのか〜車いす起業家・高橋尚子さん「生きる」を読んで

熊本在住の車いす起業家で、「心のバリアフリー」をテーマに活動をされている高橋尚子(しょうこ)さんの「生きる」を読んだ。

この記事では、この本を通じて感じたことや思ったことを素直に書いていきたい。本に触発されて、私個人のことについても行数を重ねることを前もってお詫びさせていただきたい。このことが、いまの私にとってどうしても大切なことだと思ったためだ。「ただの自己満足じゃん」という批判も覚悟の上で、書かせていただきたい。

壮絶な経験を、飾らずに伝える姿

私は尚子さんのことを11月中旬、Youtubeでたまたま「おすすめ」に表示された動画で知った。「人生どん底を味わった私が前を向けた5つの理由」というタイトルの作品だった

心ひかれるままにクリックしてみると、身なりを整えたきれいな女性が、飾らない姿で現れた。琴線に触れるBGMに溶けこむように、ゆっくりと静かな声で、一言一言語りかけていた。17分の間、ひとつひとつのエピソードが、私の胸の奥に響いた。気づけば、涙していた。

彼女は全日本レベルの卓球選手として活躍していた高校3年生の17歳の時、不慮のトラック事故に巻き込まれた。首を折り、頸髄(けいずい)を損傷するという重傷を負った。鎖骨から下が動かず、手足は麻痺し、卓球選手として夢見ていた未来が突如閉ざされ、一生自分の足で歩けない車いす生活を宣告された。

病院で2年間のリハビリを続ける中、何度も「死んで楽になりたい」と思ったという。目に見える障害だけでなく、自分で排泄できない障害などもあり、退院してからも外出ができず、周りの友人と比較しては落ち込み、前を向くことができない時期が続いたのだという。

未来への希望にあふれていた17歳の彼女に襲いかかった悲しみ、苦しみ、痛み、後悔、絶望は、どれほどのものだったのだろうか。私が想像できる範囲を遥かに超えていた。言語を絶する壮絶な経験と、その経験を落ち着いて語る現在の彼女の姿に大きなギャップを感じずにはいられなかった。その飾らない姿が心に刻まれた。

きゃしゃな「真の勇者」

彼女は絶望のトンネルを乗り越え、その後ウェブデザインを学んで仕事にしたり、自身の体験をYoutubeで発信したり、さらには2021年には熊本の仲間たちと心のバリアフリーをテーマに会社を立ち上げたりしている。現在約8万人が登録している彼女のYoutube「しょうこチャンネル」にある動画のコメント欄を見ると、多くの方が彼女の姿に生きる勇気をもらっていることがわかる。

彼女の動画を見ているうち、自然と心に浮かび上がったことがある。「強者」と「勇者」の違いだ。

競争に勝ち続ける人を、人は「強者」というだろう。一方で真の「勇者」とは、絶望から立ち上がった人の呼称なのではないか。

筋骨たくましく不動のメンタルをもつヒーロー以上に、私には、きゃしゃな姿で方言混じりに訥々と語る彼女が真の勇者に見えた。

絶望から立ち上がり、飾らない姿で発信を続ける彼女からは、深い悲しみを超えた者だけがもてるであろう内面からの輝きを感じた。

彼女の飾らない姿とその言葉が、心の奥底で深く響いた。

崖から急落した私の経験

ここから私自身のことについて書くことを許してほしい。

私はこの2024年、1月から10月下旬までほとんど何もできなかった。自分の人生で、こんなことになるとは夢にも思わなかった。正直に言えば、39年生きてきて一番心が沈み動けなかった。

独立し、日本一周し大学院に合格

私は3年半前に12年勤めた新聞社を退職し、コーチング業で独立した。記者11年目でたまたまコーチングに出合い、学び始める中で、職業や年齢を超えた多くの魅力的な仲間と出会った。学べば学ぶほど、コーチングは私にとって無理がなく、かつチャレンジングで、未来をひらく仕事だと思えた。

2021年3月末に退職してすぐに軽トラキャンピングカーを買い、オンラインでコーチングの仕事をしながら7ヶ月をかけて日本一周をした。心ふるえっぱなしの旅だった。翌年には自分にとって、とても魅力的な大学院(京都芸術大学大学院の学際デザイン領域)にも運よく入ることができた。人とのつながりに恵まれて、京都への移住も具体的に考えた。

独立して3年ほど、常に背中を押してくれる追い風を感じていた。仕事は必ずしも軌道に乗っていたわけではないけれど、やりたいことはできていて、仕事や学びに対して思い切った挑戦をし続けることができていた。自分ひとりでやるのではなく、仲間とともに進んでいる実感があり、それがとても嬉しかった。

あまりにもうまくいきすぎていることに、心の片隅ではすこし怖さを感じることもあったけれど、せっかく独立したのだから、思い切りアクセルを踏み続けることが大事だと思っていた。

崖からのあっけない急落

しかし大学院も終わりが見てきた昨夏ごろ、ちょっとしたズレのようなものを感じ始めた。独立してからずっと心のままに突っ走ってきただけに、必要以上に悩み始めた。そして、私はあるかなり極端な判断をした。その判断は、いま振り返れば、とても頭でっかちなものだった。

その判断をきっかけに、それまでの勢いが一変し、転がり落ちるように負の連鎖が始まった。それはまるで、山頂へ向かって全力で駆け上がっていった登山者がちょっとした石に足を取られ、急崖からあっけなく転落するようだった。

昨秋ごろから心身が安定しない状態になり、次第に学びも仕事も何も手がつかなくなった。あれほど充実して楽しく、仲間にも恵まれていたはずなのに、なぜこうなってしまったのか。自分がやったことなのに、それを受け入れられないという、自分で考えても、おかしなことになった。

勝手に迷い込んだ絶望のトンネルの中で、正直言えば、何度も何度も消えてしまいたいと思った。言葉にできないこともした。家族を巻き込んで、はかり知れない心配と迷惑をかけた。

「つながりを台無しにした」という自責の思い

偽りなく正直に書けば、何よりも私が苦しかったのは、大切にしていた仲間とのつながりを、自ら台無しにするようなことをしてしまったという自責の思いだ。

私は小さな時から人間関係を作ることがどちらかと言えば苦手の方で、だからこそ親しくなった人とは関係を深めていきたいと思うタイプだった。それは3歳上の兄が、私から見れば人付き合いが上手で、人間関係を広げていくことに長けていたということもある。兄と比べて、私は人付き合いにおいて器用なタイプではないことは自覚していた。

誰かと何かを一緒にするということに苦手意識があり、だからこそ憧れがあった。コーチングに惹かれたことも、セッションをクライアントの方と時間を共に創ることにあったし、芸大院でも仲間とともに学び合いながら「共創」していくことに大きなやりがいを感じていた。

受け入れられなかった入院

その判断によって、大切にしていたはずのつながりを、ちゃぶ台返しのように裏切るようなことをしてしまったことに対し、なんでこんなことをしてしまったのかという思いや申し訳なさのような思いが募り、自分自身が信じられなくなった。

このことを繰り返し頭の中で反芻していると、生きる意欲が失われていった。何もかも手がつかなくなった。2月のある朝、起きた途端、両親に両肩を担がれて、車に乗せられて、福岡県内の医療施設へ連行された。そのまま「医療保護入院」となった。なぜ自分が入院までしないといけないのか。なぜこうなったのか。何もかもが受け入れられなかった。

大学院は除籍に

退院して少し落ち着き始めた7月ごろ、なんとか社会復帰したいと思い、まずはやり残している大学院にもう一度戻りたいと思った。

事務局に連絡をすると「除籍になっています」と言われた。信じられなかった。あれほど好きで熱心に学び、仲間たちにも恵まれていたのに。教授に手紙を書き、これまでの事情と今の思いを率直に伝えた。本当にありがたいことに、教授は動いてくださった。しかし、時すでに遅く、叶わなかった。

なぜ除籍にならないといけないのか。悪いのは、手続きを済ませなかった私だ。それなのに、信じられなかった。現実を受け止められなかった。正直に書けば、このことが立ち上がることが遅くなった要因だ。

会社員時代にも悩んだ経験はあるけれど、30代も終わりになってまさかこれほどに悩み苦しむことが起きるとは思わなかった。母からも「あんたがこうなるなんて、夢見てるみたいだよ」と心配しすぎてやつれた表情で何度も言われた。

正直に言えば、その状態からまだ完全に抜け出せたわけではない。失ったものの中には、もうおそらく戻せないものもある。偽りなく書けば、この期間、人を恨めしく思ったこともある。ただし、時間が経つにつれて今回のことは、自分の責任以外の何ものでもないと思わざるを得なかった。車椅子の尚子さんが不慮の事故に巻き込まれたこととは異なり、自分の意志があったわけだから、誰も責められるはずがない。

10ヶ月ぶりにひらいたSNS

引きこもり生活中、私は父の実家の大分・宇佐市の田畑に囲まれた家にいた。この家は四方を山に囲まれた安心院盆地にあり、季節の移り変わりを感じやすい。

10月に入り、朝晩少しずつ冷え込むようになってきた。その空気から、季節が夏からすっかり秋に変わっていくことを感じた。

このことが、心を動かす変化のきっかけだった。「季節は変わっているのに、自分は何も変わっていない」。このことに、言い知れない不可思議さを感じた。同時に「もういい加減にしないと」と心底思った。

私の場合、現実に戻ることは、まずはメッセンジャーをひらくことからだった。仕事で使っているためだ。

立ち止まっていた10ヶ月、メッセンジャーに紐づいているSNSをまったくやろうとは思えなかった。正直に言えば、SNSをひらくこと自体が恐ろしかった。連絡がつかないことに対して、仕事でつながっている方から、どれだけの怒りを買っているのだろうか。考えるだけで怖かった。

そしてSNSをひらけば、大学院の同期の仲間や、コーチの仲間が前に進んでいる投稿が目に入るだろう。見る勇気がまったく湧かなかった。

でもその頃には、立ち止まっている状態自体が、耐えられないほど辛くなっていた。10月22日、メッセンジャーを今日こそは開こうと決意した。たった一つクリックをするだけなのに、実際に開くまで3時間くらいかかった。仏壇に何度も手を合わせた。止まっていた時間を、自分の意志でもう一度動かすことが、あまりに恐ろしかった。

「つながりの一員」という実感

そこから1ヶ月半ほどがたつ。正直に言えば、まだ精神面での波があり、本来の調子と言える状態ではない。独立当初の勢いは、今の自分にはないことは受け入れざるを得ない。

しかし、うずくまるだけだった状態から脱して、立ち上がることはできている。これは、何よりも繋がってくださっている人のおかげだ。

どうしようもない自分を見捨てることなく支えてくれた父母、そして心配してわざわざ帰省してくれた兄と弟、高校時代の親友、大学時代の友人、コーチの仲間、会社員時代の同僚、大学院時代の仲間、仕事で知り合った友人たち。

そうした方たちが声をかけてくれ、オンラインで話を聞いてくれ、励ましの声をかけてくれたりしたおかげにほかならない。自分はすべての縁がなくなってしまったと思い込んでいた。だけども、顔を上げてみれば、自分の周りには有形無形のたくさんのつながりがあり、その中で生きている一員なんだと実感した。

車椅子の尚子さんも「前向きになれた5つの理由」のうち一番初めに「支えてくれた家族や友達」をあげている。私も同じだ。

生かされている命

どん底の状態からすこしずつ抜け出しながら、感じていることがある。

人は「生きている」けれど、実は「生かされている」と言い表すほうが、より真実なのではないかと思う。

この命を生み出してくれたのは、父母であり、その父母を生み出したのも、またその父母であり、その父母も、また父母から生まれた。生まれてからもその時代ごとの多くの人との関わりの中で育まれていった。そう考えると、自分のこの命というのは、どれだけの人の命の中で与えられたものなのだろうか。

生きていると思っていたけれど、本当は生かされている。このことが胸の内をよぎった時、凍り切った自分の心に、懐かしい温かさが蘇ってきたように感じた。肚の底から静かに湧き上がるような安堵感のようなものも感じた。孤立に打ちひしがれていた私に、生気を取り戻させてくれた。

命ある限り希望はある

尚子さんは、著書の中で「命あるかぎり希望はある」という言葉を残している。

人生は時に、前を向くことすらできないことも起きる。「常にポジティブであれ」「どんなことでも前向きに」という言葉はよく聞く。けれど、そうできない時だってあるのが、自然なことだ。尚子さん自身も「無理に前向きにならなくていい」と語る。

前向きになるためには、時間がかかるし、受け入れたとしても、波があるのが自然な人間な姿なのではないだろうか。100%ポジティブでいることはできないし、皆どこかで影の部分も抱えながら生きているのが人間だと思う。それが自然な姿だろう。

希望を取り戻すためには「前向きになろうと決心すること」。そして「自分自身が自分の力で一歩踏み出す勇気を持つこと」だという。私もそのように思う。

立ち止まっていた10ヶ月で、無くしたものも実際にはかなりある。大学院在学中に勢いをもって立ち上げた合同会社も一度解散して、個人事業主として再スタートすることになった。独立4年目で、本当にゼロからのスタートとなる。だけれども「命ある限り希望はある」と思って、もう一度やるよりほかはない。崖から落ちたのだから、私は落ちたところから立ち上がり、もう一度歩き始めるしかない。

どん底に落ちて原点に戻る

何もできなかった10ヶ月、もう社会復帰すらできないと思った。コーチングという仕事は自分が選んだのに、それはもうできないとさえ思っていた。

どん底の闇がすこしずつ薄れていく中、本当に自分ができることはなんなのだろう。自分が無理なく、これからもやっていけることはなんだろうと考えるようになった。それは私の場合、2つのことだった。

「聴くこと」そして「書くこと」。

自分は大勢の人の前で、魅力的なスピーチができるタイプではない。たくさんの人を率いるリーダータイプでもない。私ができることは、限られている。

それでも、自分は新聞記者として12年間、人を聞く仕事をしてきたし、人に伝えるために書く仕事もしてきた。コーチングと出合ってから「聞く」だけでなく「聴く」こともやってきた。

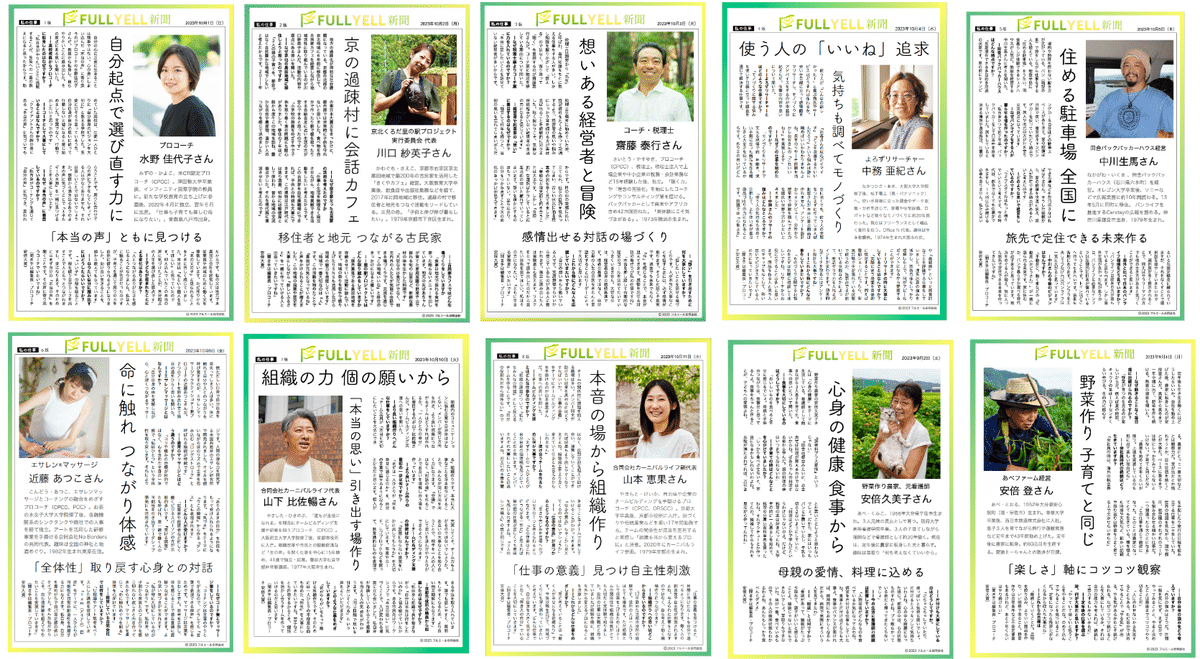

復帰するために、まずはシンプルにこの「聴くこと」「書くこと」の2つのことをやれればいい。このことを思った時、自分ができることは新聞作りだった。

個人向け新聞のアイデアは、独立当初からあった。かなり紆余曲折があったけれど、戻ってくるところは最初の思いだった。シンプルにこれをやっていこうと思えた。「いい仕事をしたい」、それが私にとってもう一度、やり直そうと思った原点だ。

立ち上がり、もう一度歩き始めて1ヶ月半。日々「つながり」のありがたさを実感しながら生きている。もうできないかもしれないと何度も思った新聞作りの仕事も、いろいろなつながりでご依頼をいただけている。まずはこれに集中して、ご依頼いただくお一人おひとりのために仕事をしていきたい。

歩いているうちに景色も変わり、いろいろとやりたいことも出てくるだろう。「誰かと一緒とチャレンジしていくこと」にもまた再挑戦したい。大学院時代に創りたいと思っていた自然の中でのリトリート体験も、もう一度、心をともにする仲間と取り組んでいけたらいい。

さらけ出すことへの正直な思い

この記事は、この辺りで終わりにしたいと思います。正直に言えば、この文章をnoteという不特定多数の人に見られるSNSの媒体で公開することに、対外的に何の意味があるかわからない。

自分自身のどうしようもない影の部分や弱さを曝け出すことに対し、どう思われるのか、わからないし、恥ずかしいとも思うし、ためらいや不安な気持ちもある。こんな駄文だから、読まれない可能性の方が圧倒的に高いけれど。

それでも自分自身をさらけ出したいと思ったのは、自分が選んだ「コーチ」という職業への意識がある。一人ひとりの生き方と向き合うこの仕事を再開する以上、私自身が負の部分も含めて公開することが、誠実なあり方を取り戻すために必要だと思った。実際にコーチの仲間が、一般的には公にしずらいことも、真摯に言葉にして発信し、活動している姿にも勇気づけられた。

もっと端的に言えば、私自身の「絶望のトンネル」から真の意味で抜け出すため、この文章は書かざるを得なかった。

この「生きる」という本や200本以上の動画を通じて、口にはしづらいことも公開している尚子さんにも触発された。高橋尚子さんに出会わなければ、書くことができなかった。心から感謝したい。

こんな長文を読んでくださった方がいれば、本当に心から感謝したい。そして、だれか一人だけでもいい。この文章の何かが心に届けば、望外の喜びです。お付き合いくださり、ありがとうございました。

▽高橋尚子さんのチャンネル「しょうこチャンネル」