こどもの自殺はなぜ減らないか。生きたいと思えない社会構造。

なぜ書いたか

こどもの自殺は今年も減らない

本日(2025/01/29)、厚生労働省から2024年のこどもの自殺者数の速報値が出ました。その数527人。こどもの数は減っているのに、こどもの自殺者数は減らない。

こんなの異常だ。憤りさえ感じます。

当事者と掲示板管理人の視点から

自己紹介が遅れました。NPO法人第3の家族代表の奥村です。第3の家族は、家庭環境に悩む少年少女向けのネット掲示板gedokunを開発・運営しています。

日々対峙する少年少女たちの様子から、自分なりに「こどもの自殺が減らない理由」を書いてみようと思います。

こどもの自殺が減らない理由

こどもの自殺が減らない理由は、少年少女が生きたいと思えない社会構造になっているからだと思います。

自殺は一つの理由で起こるわけでもありません。特定の何かが悪いわけでもなくて、私たち一人一人が少しずつ悪くて、その社会構造の産物としてこどもの自殺が生まれているように感じます。

以下にその社会構造を構成しているであろう要素を並べていきます。

①親子だけの子育て

例えば「教育に厳しい父」は昔からいたと思います。息子のAくんはいつもより悪いテストの点数をとったとします。

その後に「父から叱られるだけ」か「父からは叱られたけどおばあちゃんは褒めてくれた」かの差はあるでしょう。

他にも、「両親が忙しくて鍵っ子」も以前からありますが「家でYouTube見るだけ」か「友達の家で遊んで友達の親の姿を見る」のに差はあると思います。

親も望んで孤独に子育てをしているわけではないと思います。後述するようなそういう社会構造です。

②人間関係のサービス化

生活を便利にする一方で、人間らしさが失われているのではないでしょうか。

昔は託児サービスがなくても、地域や親戚で支え合っていたでしょう。また、推し活をすれば、リアルに人間関係を作らなくても喜怒哀楽を手に入れることができます。他にも、相談窓口がいろんな分野にあって頼り先はたくさんあるように見えます。

しかし、あくまでサービスなので、「サービスを越えた範囲の困りごと」は助けてくれません。

③SNSはこどもには早い

今のSNSには、こどもには処理し切れないほどの情報がまわっているように感じます。

とある子が、自分の体重と「シンデレラ体重」というのを比べて心底落ち込んでいました。シンデレラ体重というのは、いわゆる「モデル体重」のことで、誰でも望んでなれる体重ではありません。

また、「NPOは悪い団体だと思ってた」と言われたこともありますが、これも刺激的なコンテンツに流されているのでしょう。

私たちもネット掲示板をやっていますが、「返信はできない」「危険なワードは投稿できない」「推薦する情報は安全なものだけ」などの安全な仕掛けを細々と配置しています。

今のような、刺激的なコンテンツを流す商業目的のSNSは少年少女に有害と言えると思います。オーストラリアでは16歳未満のSNS利用を禁止する法案が可決されましたし、日本も考えた方が良いかなと思います。

④自傷が身近にある

gedokunでも、ここ最近「リストカット」「オーバードーズ」の投稿は増えています。別にかまってほしいからやっているわけではなく、どうしようもない気持ちの表れであることは昔と変わっていません。

しかし、今はその方法があまりにも身近にありすぎる。少年少女がターゲットの漫画・アニメ・曲・ゲームにはそんな表現がたくさん出てきます。

私もそういったコンテンツは趣味で見ますが、オーバードーズをさせることで有名配信者を目指すゲーム(NEEDY GIRL OVERDOSE)や、なとりさんのOverdoseも流行りましたね。

少年少女といると「家も学校も居場所じゃないから、リスカしようか悩んでいる」という話をよく聞きます。学生の世界観が「家か学校」になりやすいことは昔に変わりないと思いますが、次の選択肢に「リスカ・オーバードーズ」がくるという印象です。

世代によって具体は違えど、「学校では教わらないようなこと」「わるっぽい」ものは学生には一定流行ると思います。それが今はリスカ・オーバードーズなのかなと思います。

自殺と自傷はイコールではありませんが、他の危険なコミュニティに接しやすくなることや、意識がもうろうとして正常な判断がしにくくなるために、自殺を加速させる可能性がありそうです。

⑤おせっかいが減った

思春期真っ只中でおせっかいおばさん・おじさんに接しているときは「やめてくれ」と思うかもしれません。でも、ふとしたときに救われていたこともあったと思うのです。

例えば、運動部で成績が伸びずに暗い気持ちで下校していたとする。そんな時に、おせっかいおじさんが「遅くまで練習かい!えらいね〜俺の時は〜」なんて語り出したら「始まった…」とその時は思うかもしれないけど、後から思えば暗い気持ちに風穴を開ける何かになっていたかもしれない。

作りすぎたおかずを持ってきてくれるおばさんも、家事の助けになっていただろうし、気付かぬうちに虐待の抑止にもなっていたかもしれない。

しかし、今そんなおせっかいをすると、「不審者」「迷惑」と言われてしまうかもしれません。

⑥ゆるさが失われた

家庭環境に悩んだ経験のある年上の方達から「夜に家を追い出された時に、学校の警備員さんが学校に入れてくれた」「塾に行くふりして遊びに行ってた」というようなエピソードを聞きました。

しかし、今の時代に警備員さんが勝手に生徒を夜の学校に入れたらクビになりそうですし、塾も入退室管理をするアプリやカードがあるのでズル休みをごまかすことも難しいです。

ゆるさの中にあった抜け道が、今は大人の都合によってどんどん閉ざされていっているように感じます。

⑦クレーマーの優先度が高い

「最近の若者はゲームやスマホばかりして」と思う方もいるかもしれませんが、今は公園が楽しく遊べる場所になっていません。少年少女に話を聞いていると「スイッチで遊ぶ方が楽しいから結局そっちにみんな流れていく」と言っていました。

公園が「うるさい」「危ない」というクレームが入ったからこその今の姿だと思いますが、人に迷惑をかけたり、痛い目に遭う中で学ぶこともあったのではないでしょうか。

また、大学の教授と話していたら「プライベートに深入りするとハラスメントになるから、悩んでいそうな学生がいても学生相談室を紹介する方針になっている」と聞きました。

相談室も良いですが、生徒のことを理解している教授だからこそできるサポートもあったと思います。

これらは、クレーマーやハラスメントなるものにみんなが怯え、「触らぬ神に祟りなし」状態になっているからでしょう。

⑧介入してくる大人が減った

おせっかいにも近いですが、それよりもっとその人の心に介入してくるような大人も減ったなと思います。

悩みについて深く立ち入ったり、気にかけてくれたり、時には怒ってくれるような大人。

例えば、SNSで病んでる感じの投稿をしていて、でもリアルで会うと大人には塩対応な高校2年生の女の子の知り合いがいたらどうしますか?

「自分にはできることないし何もしない?」「逆に自分が深く関わって傷つけたら嫌なので様子見?」「あの子は大丈夫だろう」「めんどくさそうだしパス?」

こうやってみんなが「自分はいいかな」を繰り返しているうちに、本当にその子は1人になっていることがあります。

1人がその子に寄り添い続けることは難しいけど、みんなが少しずつ介入していく、そんなバトンを繋いでいくうちに生き抜ける命もあると思っています。

話を聞いてあげるでも、遊びに連れて行ってあげるでも、SNSに反応してあげるでもいいと思います。どれがその子にとって望ましい対応かは分かりません。でも、少なくとも見て見ぬふりで一人で傷つくことは避けたいです。

私たちにできること

ここまでご覧いただきありがとうございました。あくまで私の考えですし、いろんな考えがあると思うので、よければ感想や意見など聞かせてください。

こどもの自殺を一足飛びに解決する特効薬はないと思います。上述のようないろんな理由が複雑に絡み合っていて、でも確実に大人がつくり上げた社会構造によってこどもが死んでいると思います。

私たちにできることは何があるでしょうか。

①社会活動に取り組んでみる

まず、おすすめは社会活動に取り組んでみることだと思います。

第3の家族は、今回でいう①に取り組んでいます。そういった子がまずは少しでも生きてみようかなと思えるように、同じような悩みを抱える同世代で集まれるような掲示板を運営しています。

また、これからはそもそもの家庭問題の根本的解決に挑むために、心理的虐待の再定義にも取り組みます。(これは長くなるのでまた今度)

もし、少しでも少年少女が生きたいと思える社会を一緒につくりたいなと思ってくださった方は、ご寄付いただけますと幸いです。

私たち以外にも、素敵な取り組みをしている団体がたくさんあります。

みんなで少しずつ問題を緩和してくことの積み重なりなが、今の社会に必要なのかなと思います。

②地域の人への挨拶から始める

あとは、一人の人間としてできることは、「地域にいるこどもに挨拶をする・声をかける」ところから始まるのかなと思います。

20代女の私でさえ、困ってそうな子に声をかけたら怪訝な顔をされたり、銭湯で危なそうな子に声をかけたらお母さんから嫌な顔をされたこともありますが、きっとプラスに働いたときもあるはずだと思いながら、少しずつ身の回りにいる人たちと繋がることがまずははじめの一歩なのかなと思います。

私たちはWebが主戦場ですが、結局は人間なので手の届くところに拠り所があってほしいと思います。

自分たちが失ったものはどうしようもないけれど、今悩む少年少女たちに何かできないかなと考え、少年少女の心に一緒にゆられながら、活動を頑張っていきたいと思います。

NPO法人第3の家族 代表

奥村春香

付録:こども支援に関して思うこと

ここからは、こども支援に関連する人向け?ある意味本編とも言えるかもしれません。「具体的にどんな支援が必要か」今の私の考えをまとめます。

相談以外の支援を増やしたい

「相談をしない層」もいることを考え、相談以外の支援を増やした方が良いと思います。

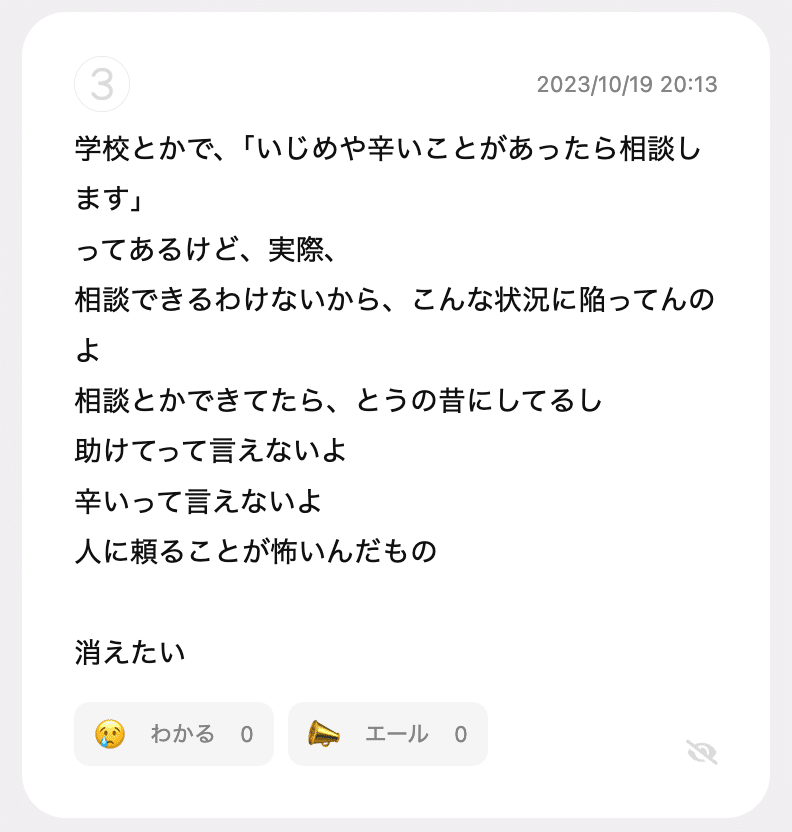

実際にgedokunの投稿では相談窓口の認知度は以前よりも高まっていることを感じます。しかし、「知っているけど相談しない」子たちが一定数おり、そこが今の支援からごそっと抜け落ちているのではないかと勘げます。

gedokunは相談の場ではないので、見る専でも使えますし、普段は言えないような言葉をぶつけても大丈夫です。

あくまでネット掲示板は私たちの一つのやり方ですし、相談以外のいろんな選択肢が増えるといいなと思います。

傾聴だけでいいんでしょうか

話を聞く姿勢として傾聴が良いことは、私も学んでいます。

しかし、gedokunの投稿には「保健室の先生がうんうんしか言わない」「話しても無駄だった」と言う声が一定あります。

反抗期や思春期真っ只中の時に、大人から優しく「うんうん」と言われたら「は?」となる気持ちもわかります。親との関係から大人不信になっているならなおさら。

一方で、推しのライブ配信では相談する子もいます。いわゆる「お悩み相談配信」では、それぞれの配信者のカラーがあって、面白おかしくする人もいれば、可愛く答える人まで様々です。こちらも見る専でも他の人の悩みへの回答を知れるところが良いと思います。

ある種、配信者の方が「人間らしさ」を持っているように感じます。そして、そこに相談して見たいという少年少女たちがいるのでしょう。

ここの解像度はまだ荒いので、また今度書きたいなと思います。

終わり

本当にこれで終わりです。あくまで主観なのでお手柔らかにお願いします。

また、第3の家族のサービスのQRコードが書いてあるチケットがあるので、支援者の方はよければ受け取っていただけると嬉しいです(無料)。