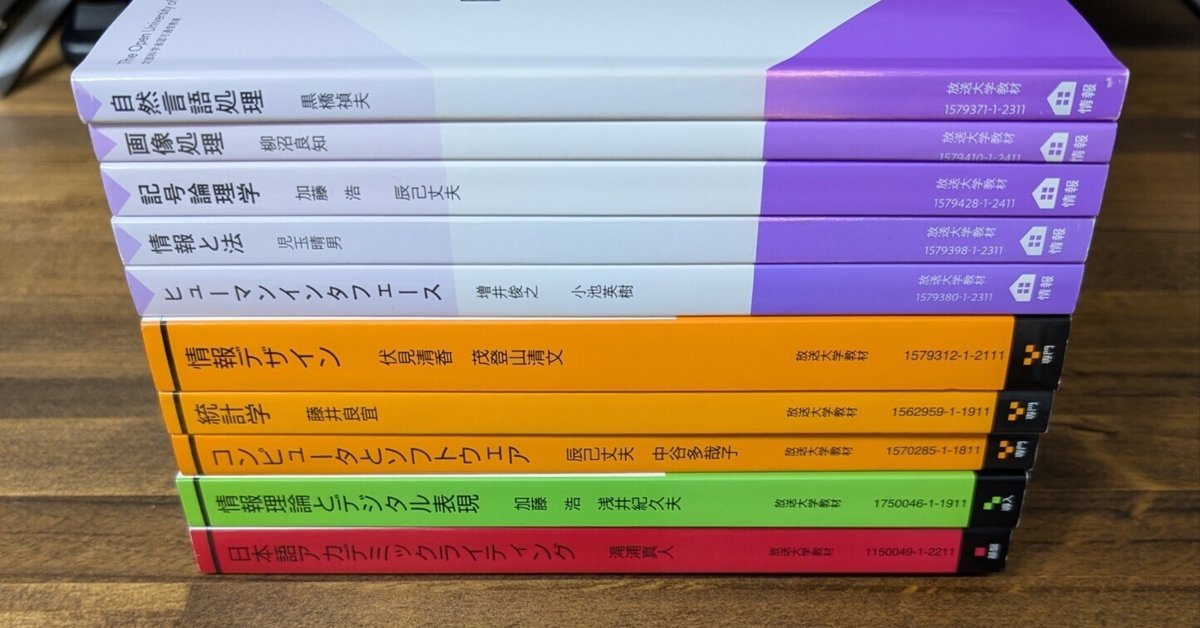

放送大学履修済み科目の感想(2024年第2学期)

放送授業10科目20単位。

欲張って11月のG検定も受験した。

8月末から着手し、1月中旬までにはなんとか一通り勉強できたが、各科目の理解度が低く単位認定試験がかなり難しく感じた。

昨年読んだ『世界一流エンジニアの思考法』に影響を受けてコーネルメソッドを試してみた。

コーネルメソッドは型どおり実行すれば自動的に復習できるようになっているので、記憶に定着させるにはいい学習方法だと思う。継続して使っていく予定。

『コンピュータとソフトウェア (’18) 』成績 A○

情報学のオムニバス的な科目で、おそらくITパスポート~基本情報くらいのレベル。

放送授業は具体例を通して概念を理解することに寄せており、印刷教材は追加で少し細かい話もする、といったスタイルになっている。

2018年の科目なので登場するストレージはHDD。

豊富な具体例や身近なものへの置き換えなど、説明のための工夫が随所にみられ、たいへん理解しやすい科目だった。

情報コースの出発点におすすめ。

『コンピュータはなぜ動くのか 第2版 知っておきたいハードウエア&ソフトウエアの基礎知識』をあわせて読むと、より理解が深まる。

『情報理論とデジタル表現 (’19) 』成績 A

情報伝送の数理的枠組みである情報理論の基本を学ぶ科目。

個人的にはかなり楽しめたし、もっと先を見に行きたい気持ちになった。

『統計学 (’19) 』成績 A

市販の統計学の書籍のほうが好み。

使い方や特徴の理解に重点を置いているようだが、他の本と比較して特別わかりやすいわけではない。

統計学を勉強したいのであればこの科目に2単位分のお金を払うより、評判の良い市販の書籍を何冊か買った方がいいと思う。

『[全面改訂版] まずはこの一冊から 意味がわかる統計学』、『基礎から学ぶ統計学』が補助教材としておすすめ。

『情報デザイン (’21) 』成績 A○

具体的にどうするか、ということを学ぶのではなく、情報デザインの歴史や考え方などを学ぶ科目。

具体例の紹介とその説明が繰り返し行われるが、とりあげる濃度がバラバラに感じる。

どれを一般化し、なにをエッセンスとして抽出するかの判断が難しい。

放送授業の映像では背後のプロジェクタ(モニタ?)に写真や説明が表示されるが、映像自体の解像度の低さと薄暗さ、文字の小ささで何が書いてあるのか全くわからない。

まったくの門外漢なので、当該分野の入り口の「とびらの位置」が知れたことがよかった。

『日本語アカデミックライティング (’22) 』成績 A○

『日本語リテラシー ('21) 』からつながる科目。マーくんとコトノハちゃんは出てこない。

おすすめではあるが、学術的な文章を書く気がない場合は半分くらい不要な内容だと思う。

日本語の文章についての話題は『日本語リテラシー ('21) 』で既出のものが多い。

『自然言語処理 (’23) 』成績 A○

自然言語の特徴からスタートし、自然言語処理の歴史、自然言語処理の手法について解説する。

BERTやTransformerなど、生成AI関係で目にしたことのある単語が次々に登場してくる中盤以降は大盛り上がり間違いなし。

ラジオ放送は印刷教材の補足などもある。

とてもおもしろい内容で自然言語処理の入門教材として評判がいいのも納得。

『ヒューマンインタフェース (’23) 』成績 A○

具体例、背景の説明、技術の歴史などたくさんの話題がテンポよく語られる。

おすすめ。

『情報と法 (’23) 』成績 A○

印刷教材はクセが強くて読みにくい文章多数。

印刷教材の多くのページが「役所or法令の文章の引用」+「クセつよ文章」で構成されているので、真正面から読み取ろうとすると時間がいくらあっても足りない。

特許庁のwebサイトに救われた。

『記号論理学 (’24) 』成績 B

数学をやるなら論理学が必要でしょ、という意見をよく目にするので受講してみた。

一階述語論理の言語ℒを用いる。

数学同様、定着にはある程度演習が必要。

タブローの演習問題は、タブ朗を使わず紙に書くほうが自分には合っていた。個人的には楽しい科目だったが万人向けだとは思わない。

学習が不十分だったため、試験は難しく感じた。

『画像処理 (’24) 』成績 A○

『情報理論とデジタル表現 (’19) 』とやや関係があるか。

印刷教材は情報がコンパクトにまとまっており読みやすい。

毎日利用している画像・映像データの背後にあるしくみを知ることができる。おすすめ。