9600形蒸気機関車 重見式給水加熱器試験について③

前回に引き続き、9600形重見式給水加熱器試験結果について

昭和2年5月26日 名転機第244号「重見式給水加熱器試験報告ノ件」を基に書いていきたいと思います。

「重見式給水加熱器試験報告ノ件」②

※だい鉄収蔵

試験結果ですが使用線区・牽引数などの違いにより一見分かりづらいのでまとめると、配管タイプA,B,Cのデータを合わせた重見式給水加熱器の石炭節約割合は4~8%だったようです。(これは①の記事にも書かせていただいた通りです)

では、どの配管タイプが一番試験成績が良かったのでしょうか。

タイプA

まずはタイプAですが、最も試験成績が良好だったのがタイプAだったようです。

名鉄局運転課の見解としては、

給水加熱器内の通過時間が長い(公式側一方通行、非公式側一往復)ので熱効率は良好。

給水加熱器内への排気量が左右均等に供給されているので給水加熱器内の排気熱の差が無く、安定していると推測されています。

タイプB

次はタイプBですが最も試験成績が悪かったようです。

名鉄局運転課の見解は次の通りです。

上記図の通りタイプBは、左右のインジェクター(注水器)から送水された水が、一度二又管で纏まり給水加熱器送水時に再度二又管にて左右の給水加熱器へ分流されますが、二又管で左右均等に分流されずに片側の給水加熱器に送水が偏ったことにより加熱器の効果が十分得られなかったと推測されています。

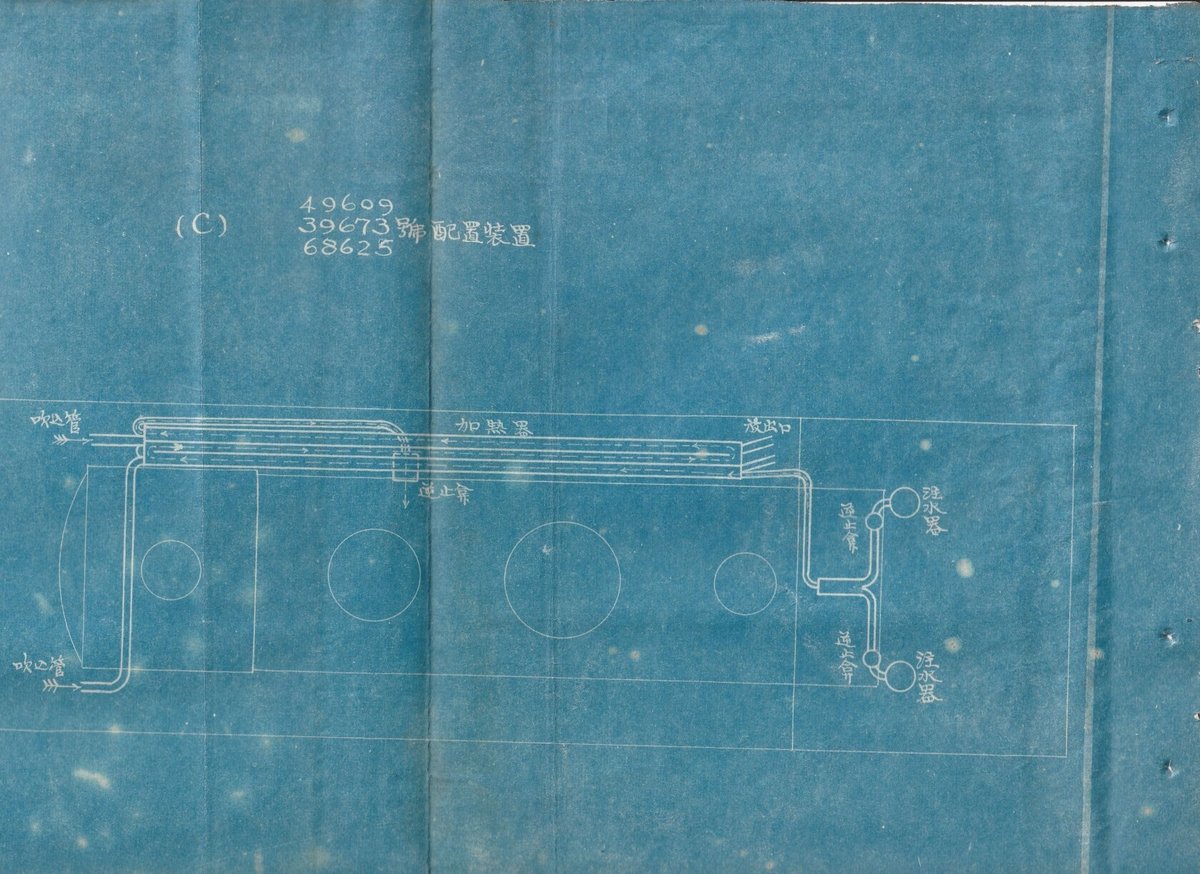

タイプC

最後にタイプCですが、一見タイプAと同様給水加熱器内を1.5往復しているので試験結果は良好に思えますが、タイプAよりは試験成績は悪かったようです。

名鉄局運転課の見解としては

給水加熱器を機関車非公式側に集約したことにより機関車公式側からの排気通路が長くなったことにより給水加熱器への蒸気進入量が不足し、加熱効率の低下に繋がったと推測されています。

私個人の推測はタイプCが最も熱効率が良好と思っていましたが、実際にはタイプAが良好な成績を収めたようです。

今回の一連の資料を基に本省課長会議で「給水加熱器の統一化」の議論が交わされ、後に本省丸型への統一の方向へと進んだようです。

ただ、ここで新たな疑問が生じました。

前回の記事で書きましたが、のちにC10形,C11形に正式採用された重見式給水加熱器は、9600形の試験で一番成績が悪かったタイプBと殆ど同じ物を設計・採用した点です。

なぜ一番熱効率の悪いタイプBを採用したのか?

私の推論ですが次のようなことが考えられます。

タイプA、タイプCの給水加熱器では左右で部品の共有ができずコストが掛かる。

昭和2年の昭和金融恐慌により良好な成績よりも、左右加熱器の共通化により、コストダウンが優先された?

鉄道省は試作機を作らず量産に踏み切る傾向があり、小型のタンク機関車ならコストがかからないタイプBで十分と判断し量産に踏み切った?

上記の3つが小型タンク機関車に一番熱効率の悪かった重見式給水加熱器タイプBが採用された理由と私は考えています。

今回まで3回に分けて9600形重見式給水加熱器試験について書かせて頂きました。

非常に読みづらかったかもしれませんが、ご容赦下さい。🙇🏻

次回からは同時期に行われた9600形本省細管式給水加熱器に付いて書こうかな~と思っております。

(気が変わる可能性も有り)

だい鉄

※画像の無断転載はご遠慮願います。