ジャノメ食堂へようこそ!第5話 私は・・・(3)

「へっ?」

「無ければ作ればいいんだよ!そのなんだっけ………⁉︎」

「香辛料ですか?」

「そうっ!」

ウグイスは、びしっと人差し指を立てて叫ぶ。

アケは、思わずビクッと身体を震わす。

「香辛料みたいに作ればいいんだよ!」

「いや、香辛料はオモチがちゃんと材料を見つけてくれたから……」

「だったらオモチ!」

ウグイスに呼ばれてオモチは、ピンッと耳を立てる。

「今すぐ海水の代わりになりそうなものを探してきて!」

オモチの表情は変わらない。

しかし、赤い目に激しく動揺が走る。

「いや……さすがにそれは……」

ウグイスのあまりの無茶ぶりにオモチの声が震える。

「それじゃあみんなで汗をかいてそれを集めるのはどお?」

ナイスアイデアと言わんばかりにウグイスは胸を張る。

しかし……。

「僕、汗かかないよ」

「私も汗はかきませんわ」

「ぷぎい」

オモチ、家精、アズキから真っ向から否定され、ウグイスの緑の双眸が泣きそうに震え、助けを求めるようにアケを見る。

しかし、アケも表情をひきつらせ……。

「私も運動苦手なのでそんなに汗はかけないです……て、言うかさすがに汗で作るのは衛生的ではないか、と」

と、至極真っ当な返答をする。

ウグイスは、もはや泣きそうな目で鎮座する黒狼を見るが、黒狼はふうっとため息を吐くように黄金の双眸を閉じて首を振った。

ウグイスは、両翼腕を地面に付けて半泣きする。

アケは、自分が悪い訳でもないのに罪悪感を感じてウグイスの小さな背中を撫でた。

黒狼は、黄金の双眸を細める。

「塩とやらを作るのには海水でないとダメなのか?」

黒狼の声にアケは顔を上げる。

「いえ、確かに一番簡単な手段ではありますがそれだけではありません。岩塩というものもあるので」

「岩塩?」

オモチは、首を傾げる。

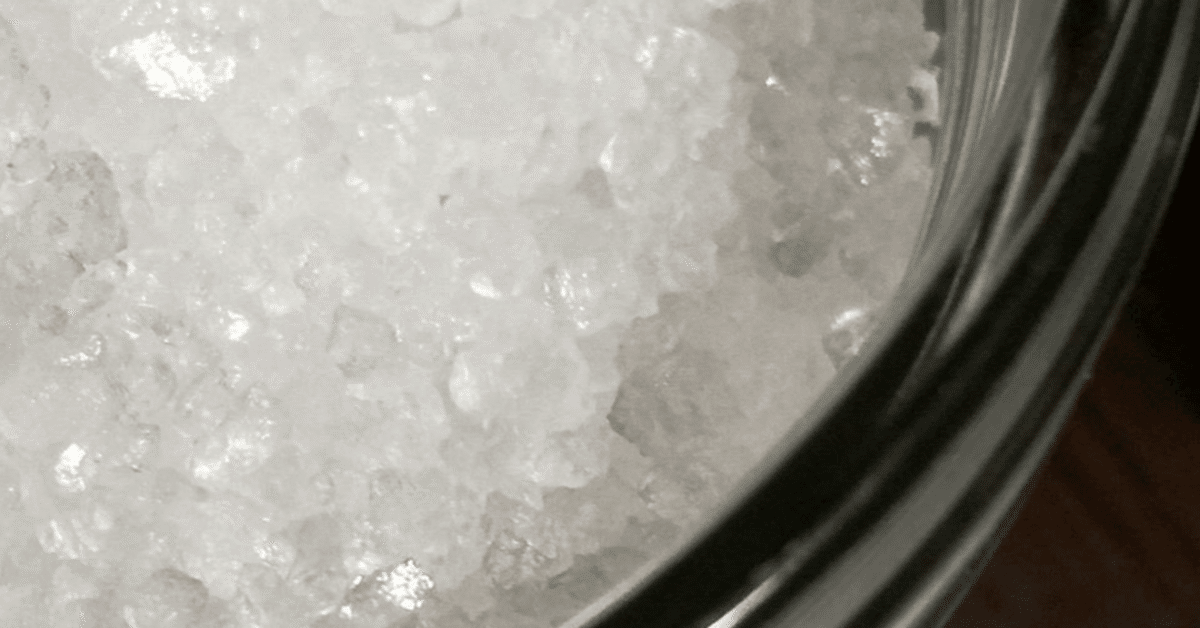

「塩分を沢山含んだ石のことよ。塩が結晶化したもの」

アケの言葉にオモチはさらに首を傾げる。

「食べられる石ってこと?なんでそんなのがあるの?」

「地上が海だった頃の名残です」

その言葉にオモチだけでなく、アズキ、家精、そして落ち込んでいたウグイスまでもが驚きの声を上げる。

「嘘でしょう⁉︎」

ウグイスが信じられないと言わんばかりに声を荒げる。

「私もしっかりとは説明出来ないんですが、この辺りは元々が海で、ずっと昔にあった地殻変動と言う大きな地震で海底が競り上がった結果、残った塩分が結晶化して時間を掛けて石になったそうです」

アケは、言い終えてからちゃんと説明できたか不安になったが、全員が感心したようににこちらを見ているから恐らく伝わったのだろう。

「へえ」

ウグイスは、感嘆の声を漏らす。

「知らなかったあ。じゃあ、猫の額も海のまんまだったら私も濡れ女だったかもしれないんだ」

「濡れ女?」

今度は、アケが首を傾げる。

「ここから南にある断崖近くの泉に住む種族でございます」

家精が優雅な笑みを称えて説明する。

「下半身が色鮮やかな鱗のお魚で上半身がお嬢様のようなお綺麗な人間の姿をしてます」

綺麗……。

言われなれない言葉にアケは頬を赤く染めながらも胸に小さな針が刺さる。

自分が綺麗な訳がない。

「そうそうっ女の子ばっかでいつも……」

そこまで言いかけ、ウグイスの緑の目が大きく見開く。

オモチも何かに気付いたのか、赤い目を震わせる。

「確か……彼女達って石を良く舐めてたよね?」

ウグイスは、鼻息荒くオモチに訊く。

「うんっ」

オモチは、力強く頷く。

「変なことするなあって思ってたけどあれが岩塩なんじゃ……」

二人は、自らが辿り着いた答えに目を輝かせて、合っているかを確かめるようにアケを見る。

アケは、二人の強い眼圧にたじろぐ。

「ひょっとしたら……そうかもしれません」

アケは、自信なさげに口にする。

「お話しを聞いてるとその種族さんはお魚に近いみたいだから塩分が私達よりも多く必要なのかも……」

確証なんてないただの予想。

しかし、ウグイスとオモチは勝利したように両翼腕を上げる。

「行こう!」

ウグイスは、目を輝かせて叫ぶ。

「へっ?」

アケは、思わず間の抜けた声を上げる。

「明日、濡れ女の泉に行こう!そして岩塩だったら分けてもらおう!」

「彼女達、とても気が良いからお土産の一つでも渡せば直ぐに気を良くするよ!」

オモチも表情を変えずに声を弾ませて言う。

「お土産ですか?」

アケの言葉にうんっと二人は頷く。

「ジャノメの作った物なら何でも喜ぶよ」

「お菓子とかでいいと思う!」

二人は目を輝かせて言う。

それは……自分達が食べたいだけなんじゃ……?

「話しはまとまったようだな」

黒狼は、黒い豆をばくんっと齧って咀嚼する。

「お前達が付いてるなら大丈夫とは思うが気をつけて行くのだぞ」

「はーいっ」

ウグイスは、元気に翼腕を上げて返事する。

「畏まりました」

オモチは、右を左肩に当てて頭を下げる。

黄金の双眸がアケに向く。

夜空に浮かぶ月のように美しく、そして優しい黄金の双眸に見据えられ、アケは頬が熱くなるのを感じた。

黒狼の視線と彼の視線が重なったような、そんな既視感を覚える。

(なんで……?)

アケは、自問するも答えは出ない。

黒狼は、黄金の双眸を細める。

「お前も気をつけていくのだぞ」

「はいっ主人」

アケは、正座をし、両手を草の上に付ける。

「皆様にご迷惑をかけないよう精進致します」

そう言って草の上に頭を下げようとする、と。

「やめよ」

黒狼が唸るように言う。

アケは、驚いて顔を上げる。

何か粗相をしたのだろうか?

「顔が汚れる。普通にすれば良い」

黒狼の言葉にアケは、蛇の目を大きく見開く。

その様子にウグイスが喉を押さえて笑いを堪える。

「……それを持っているのだな」

「それ?」

アケは、何のことか分からず聞き返す。

黒狼の黄金の双眸がアケの白い前掛けから覗く小さな巾着を見る。

そこにはかつてぬりかべと呼ばれた者の蛍色の一対の目が納められている。

「はい」

アケは、巾着に触れる。

「形見なので」

「……奴も喜んでいることだろう」

黒狼は、大きな顎を開く。

「奴はこの国でも特に強い力を持っていた。きっとお前のことを守ってくれるだろう」

黒狼は、黄金の双眸を細める。

「大切にな」

「……はいっ」

アケは、きゅっと握り締める。

黒狼は、すっと音もなく立ち上がる。

「我は行く。お前達もほどほどにな」

「はーいっ」

「はっ」

ウグイスは、元気に、オモチは、畏まって頭を下げる。

黒狼は、そのまま踵を返して森の方へと歩もうとした。

「お豆……」

アケが声を上げる。

黒狼は、歩みを止めて、首だけをアケに向ける。

ウグイスとオモチも驚いたようにアケを見る。

「黒いお豆……何とか飲めるようにしてみます」

黒くて固い豆。

煮込んでも柔らかくならず、香辛料みたいに砕いても解けずに黒くなるだけ。

しかし、きっと何か方法があるはずだ。

料理は、……きっと出来る。

アケの言葉に黒狼は黄金の双眸を大きく見開く。

「やり方はまだ分かりませんが……きっと」

アケは、蛇の目をまっすぐ向けて黒狼を見る。

黒狼も黄金の双眸をじっとアケに向ける。

二人の間に不思議な空気が流れる。

まるで何かを結びつけるような。

黒狼は、ふうっと鼻息を漏らす。

まるで笑うように。

「期待している」

それだけ言うと黒狼は闇の中に身体を沈めた。

「はいっ」

アケは、黒狼の見えなくなった闇をじっと見つめた。

優しい熱が夜の草原を流れた。