VRと演劇とTRPGと➀

ご挨拶

どうもお久しぶりです。

こちらの記事は12/1からクリスマスの12/25まで毎日1つ投稿するリレー企画「VRTRPG Advent Calendar 2024」の12日の記事として投稿するために、久しぶりに筆を取りました。

はじめましての方もいるかもしれないので、ご説明すると、僕は「冒険者でぃー」としてVRChatでTRPGを行う団体「CatsUdon工房」の支配人とそのYoutubeチャンネル「CatsUdon放送局」のパーソナリティーを行っています。

VR演劇とコラボした話

さて、今回はVR演劇とVRTRPGのお話。

どうしてそんな話をするかというと、CatsUdon工房では今年、2つの演劇団体さんとコラボする機会がありまして、そこから演劇とTRPGどっちも一見似ているといわれるけれど実際のところはどうだったのか、そしてどんな可能性があるのか、を少し経験したから、だったりします。

VR演劇とのファーストコンタクトになったのはVRインプロ集団、白紙座さんでした。

リンク先:ましろ小劇場 https://mashirotheater.com/events/hakushiza

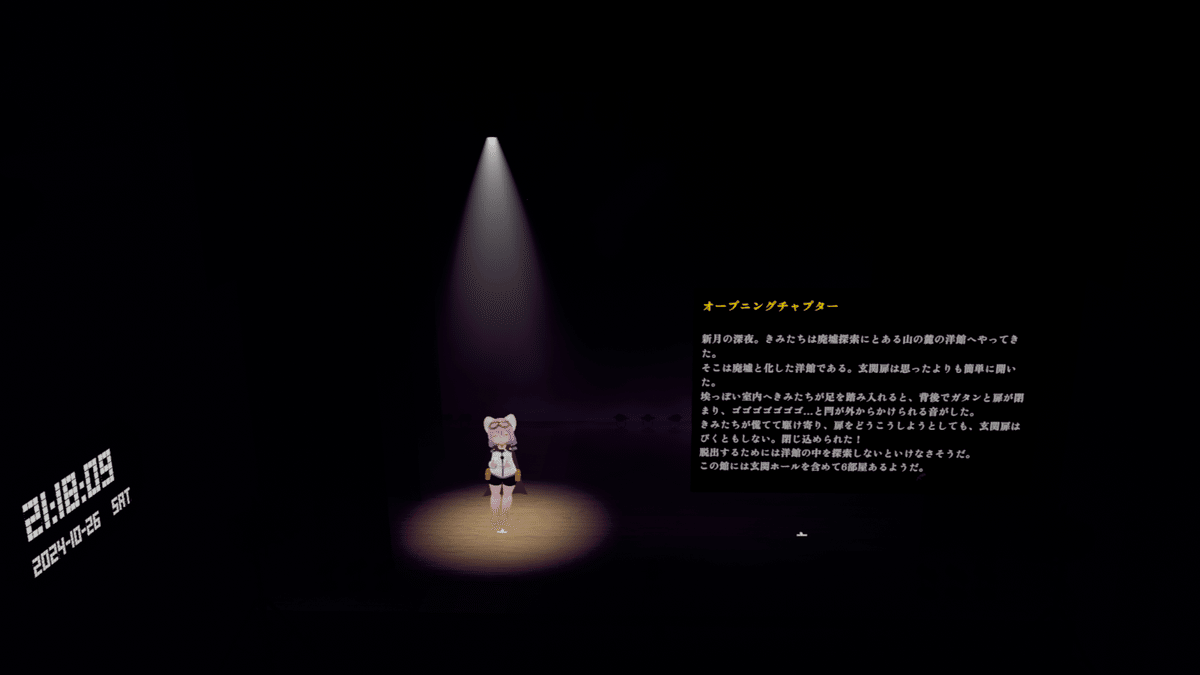

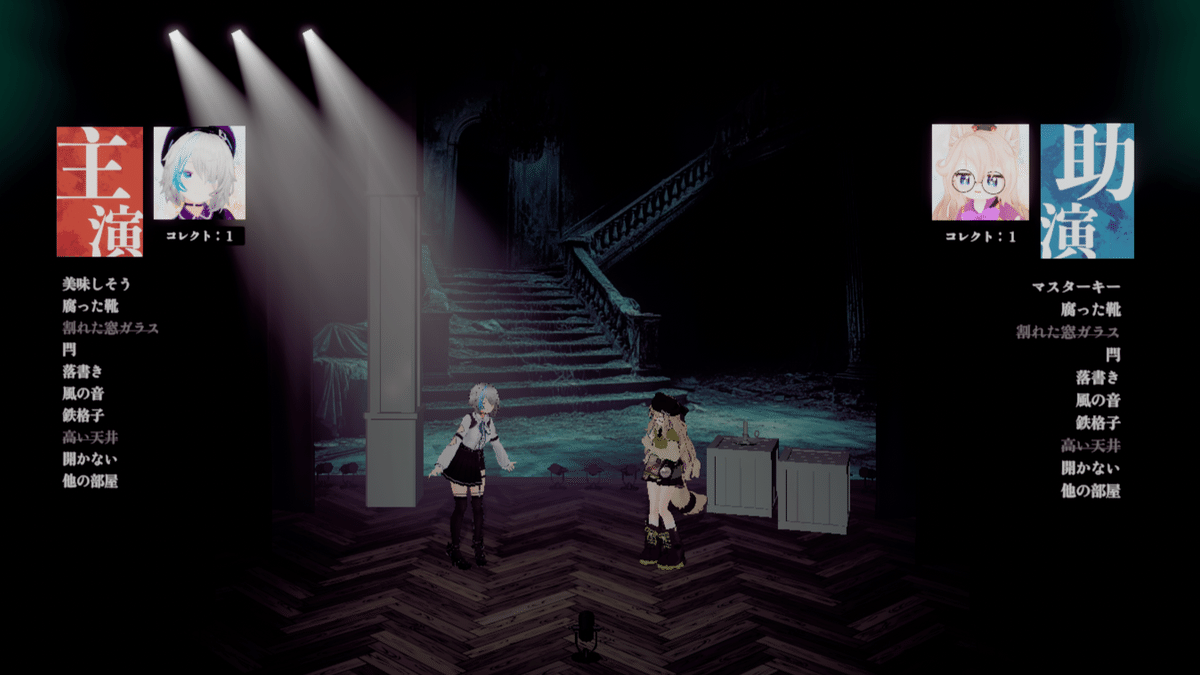

8/5「夏も終わりて」10/26「閉ざされた恐怖の館」と二回それぞれ別のキャストでの公演となりまして、全く未知の内容にしては好評を博したのではないかと思っています。

Youtubeで公演のアーカイブ映像が残っています。

「夏も終わりて」

「閉ざされた恐怖の館」

TRPGとのギャップ

はじめての経験だったので、わからないことだらけ。

舞台には舞台の文脈や専門用語が存在していますが、TRPG畑の僕やCatsUdon工房からやってきたキャストは全く分かりません。極力キャストに負担をかけないように裏方の皆さんが工夫して準備を行いました。

企画立案の時点で、僕は「TRPGは人に見せることを想定していない、そこは演劇とは違う」そういった意味の言葉を投げかけた記憶があります。

今考えるとだいぶ頭の固い発言だったなあと振り返って反省しています。

まあこれが20年前だったらその通りかもなと思いますが、そもそもTRPGが本邦で人気を得る過程にリプレイの存在は欠かせないはずです。

かつては文章で、いまは主に動画や配信で。すでに「見られること」を意識しているコンテンツであるという側面はある、と思っています。

そもそもTRPGを原作にした舞台として「カタシロ Rebuild」という先行例があります。

TRPGはすでに見せるコンテンツとして成立しつつあると思います。

「ストリテラ」というTRPG

ともあれ、舞台でサイコロを振ってそのたびに展開が止まるのもどうかなと思ったので、この時点ではもっとも演劇に近いと思われるTRPG「オモテとウラのRPG ストリテラ」を舞台上で行うということに決まりました。

ストリテラがどんなものなのか知らない人に説明すると、プレイヤーは俳優となり「オモテ」と「ウラ」のそれぞれの設定を選択します。そして自分が主演として行うシーンを選択します。あとはそのシーンに設定された「キーワード」を自分のロールプレイの中に組みこむことでそのキーワードが「コレクト」したことになりポイントを得られます。ポイントの多い俳優がそのシーンでの勝者になり、最終エピソードまでに多く勝利していた俳優がファイナルチャプターの演出を決められます。

これは素晴らしいチョイスでした。おかげで、TRPGをやったことのない演劇畑のプレイヤーと、演劇をしたことのないTRPG畑のプレイヤーが、自然に観客に向かってロールプレイする様子を披露することができました。

実は「ストリテラ」は勝敗が必ずしも重要なゲームではありません。時には相手にキーワードを拾わせることによって面白いストーリーを組み立てていった方が結果としてみんなが楽しめることもあります。

そのことが事前の体験プレイで、全員に伝わっていたのも、功を奏しました。

ロールプレイと演技、理想の姿って?

インプロという即興劇のスタイルでは、相手の演技を否定するのではなく、それに乗っかって演技に演技を重ねていくのが重要だそうです。また、ストリテラのルールブックには「演技のコツ」として「相手の描写を確定させない」ことが書かれています(p38)

相手にアシストしてボールを拾わせるロールプレイ。理想的ではあるけれど実践するのは中々難しいですよね?

即興演劇のノウハウと、ストリテラの新時代のTRPGのスタイルが上手く嚙み合った成果が表れたのではないかと思いました。

さて、少し長くなりましたので、もう一つの体験、イマーシブTRPG「禁断の戯曲」のお話は次の回でさせていただきたいと思います。VRならでは、のお話もそちらの方で。

それでは、ばいば~い。