#6:スマホ中毒の高校生だった私について、26歳になった私が代弁してみる。

1998年生まれの私が初めてインターネットに触れたのは小学生高学年の頃。

父が持っていたパソコンを見よう見まねで触り始め、インターネットの世界に足を踏み入れました。

中学生になるとさらにiPod Touchを入手してメールを使い始め、高校生になった頃にはSNSが友人との主要なコミュニケーション手段となり、LINEやInstagramで友達と繋がることが日常になりました。

その頃の私は家に帰るとまずSNSを開き、友達の動向をキャッチアップし、

LINEを開いて友人と ”第2の” 交友タイムを始め、

好きな音楽や映える食べ物、誰かと一緒に遊んだらすかさずInstagramのストーリーにアップし、

必死に写真を撮り、必死に加工を行なって渾身の映え写真をアップロードし…

💭 気になるあの人から、【いいね】が届いているか気になる

💭 ああ…一緒に遊びに行った友達の投稿は、私よりも【いいね】が多い…

フォロワーやいいねの数で、自分の価値が可視化されているような気がして、他者との比較に苦しむことも多くなりました。(自分の周りでも、自己肯定感について悩む友人は多かったように思います)

そんなこんなで、無気力な日々が続き、勉強が全く手につかなかったこともありました。

ソーシャルメディアがもたらした、革新的な側面もあるのでしょう。

私の悩みも、どんな世代でもある、多感な思春期ならではの悩みだったのかもしれない。

だけど、もしこの時期に、自分がこの状況を一歩引いてみる視点を持っていたのなら…?

🔎🔎🔎

今回は、そんな女子高生だった頃の自分に向けて、知っておいて欲しかったことを書いてみたいと思います✍️ 担当はスズナがお送りします💁♀️

なぜ、あんなことが起きていたのか?🥺

高校生の時の私に、どうしてこんなことが起こってしまっていたのでしょうか…?

この問題を考えるにあたり、まずあるフレームを紹介したいです📕

私たちは「考える葦」でもあり、「動物」でもある。

行動倫理学者のダニエル・カーネマンが提唱する「二重過程理論」という理論があります。

人間の行動は主に「2つのシステム」によって駆動されているというものです。

パスカルの有名な言葉に、「人間は考える葦である」と言う言葉がありますよね。

そうです💡私たちは考えることができるから、食欲に負けず、「健康のために」「なりたい自分になるために」システム2を駆動してダイエットを成功させることができます。

しかし、時には食欲に負け、目の前にあるチョコレートをつまみ食いしてしまうことがあります。

頭では「寝落ちはよくない🙅♀️」と分かっているのに、睡眠欲に負けてしまいソファーで寝てしまうことだってあります。

私たちは冷静に考えれば「良くない」と分かっていても、動物的な欲求に負けて(システム1)行動してしまうことがあります。

これと同じことが、ソーシャルメディアやデジタル空間の中で起こっています。

👤 私たちは、本能的に「面白いものを見たい」と思っている

ニュースアプリが、面白そうなタイトルで私たちの注意を惹きつける。(例:「俳優AとアイドルBのスキャンダル?!」)

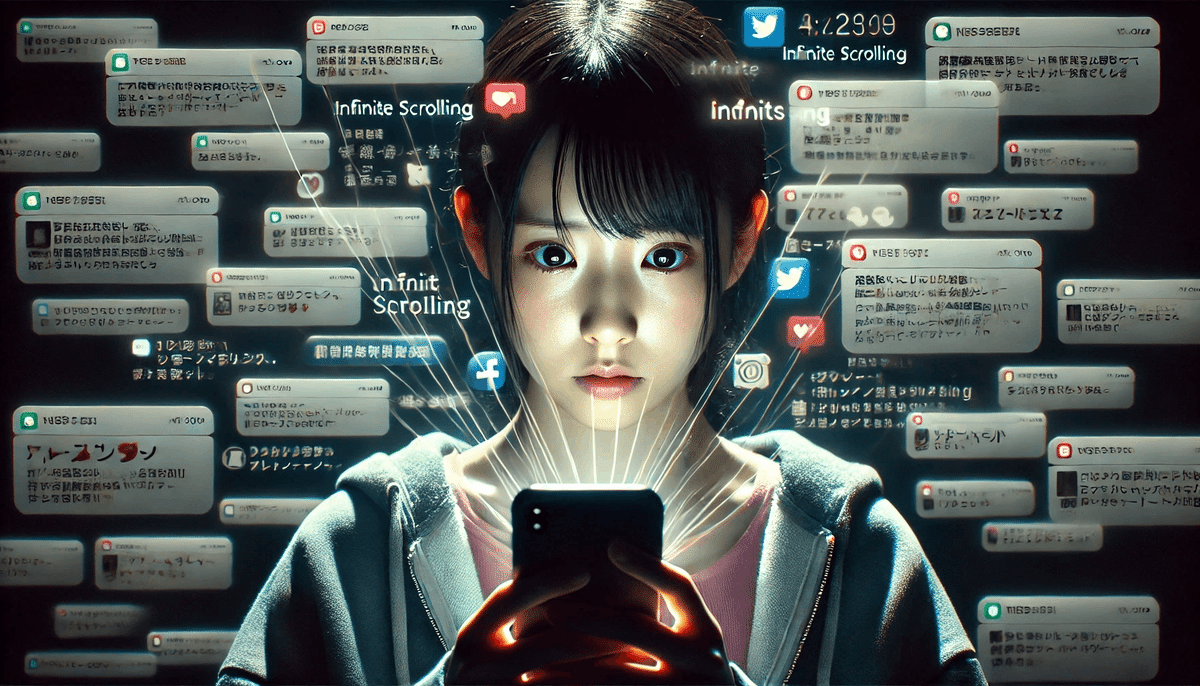

TikTokやインスタグラムで無限にスクロールしてしまう

👤 私たちは、本能的に「自分と同じ価値観を持った仲間に囲まれていたい、認められたい」と思っている

「いいね」が届いていないか気になってしまう

自分と同じ価値観や考えの投稿をシェアしたり、リツイートしたいと思う。

このように、私たちはデジタル空間でも動物的な欲求に影響を受け、システム1に駆動された行動を取ってしまいます。

デジタル空間は私たちの注意を引きつけ、私たちの「動物」的側面を刺激する。

今は「アテンション・エコノミー」の時代だと言われます。デジタルを介して提供されるサービスの一部は、広告モデルというビジネスの構造上、「ユーザーがスマホ内により長く滞在してもらえるように」という力学が働きます。

人間の動物的な側面(システム1)「面白いものを見たい」「自分と同じ価値観を持った仲間に囲まれていたい、認められたい」といった欲求を刺激することで、それらの目標を達成しようとします。

Instagram、Twitter、TikTokに実装されている「無限スクロール」はそれらの典型的な例です。

次々と「自分にとって面白いもの(なぜなら"画期的な"テクノロジーによって私好みにパーソナライズされているから💡)」がレコメンド・表示され続け、ユーザーがこの空間から抜け出すことを許しません。

そういったデジタル空間による課題について取り上げたNetflixドラマがあります。まさに私が経験していたような、少年少女とデジタル空間の関係についても描かれています。

タダで商品を使っているなら君がその商品だ。Googleはただの検索エンジンだと思うよね。Facebookは友人の日常や写真を見る場所だと。しかし、これらは日々、人々の関心を得るために競争しているんだ。

私たちは「動物」でもあり、「考える葦」でもある。

私たちは普段、基本的にはシステム1を使うことが多いそうです。

しかし、デジタルで情報を得ることが容易になった現代において、正しい情報を得て自分の力で判断することの難易度は上がっています。

そのため、より意識的にシステム2を駆動する必要があります。

過去の自分は、「こうすれば仲間と同調できるから」とか、「こうすれば他者から認められそうだから」というシステム1的な、動物的な欲求で行動してしまうことが多かったように思います。それが、私が高校生の時にあのような状態に陥ってしまっていた原因だったのだと、今になってよく分かります。

自分を取り巻く環境を理解しながら、少しずつでもシステム2で駆動できる力を養っていくことが大切だと、過去の自分に教えてあげたいです…💭🥺