大阪市営地下鉄駅名標変遷

はじめに

1933年の開業当初から大阪市民の足として愛され続けている大阪メトロ(旧・大阪市営地下鉄)。そんな大阪メトロの駅名標は、開業以来幾度もデザインが変更されてきました。

近年、一部の駅名標がよりモダンなデザインのものに更新されているのは周知の事実ですが、実は駅名標のデザイン変更はその一度だけではありません。

この記事では当時の写真などをもとに大阪メトロ(大阪市営地下鉄)の駅名標の変遷を見ていきたいと思います。

※注意※

・以下に紹介する駅名標の名称はいずれも公式なものではなく、解りやすくするため私が勝手に愛称をつけたものです。誰かに言っても九割九分九厘通じませんのでご注意ください。

・また、この記事で紹介している駅名標は、私が写真/実物を発見できたものに限られています。そのため、順番などが不完全である可能性が高いです。可能な限り正確性を追求はしていますが、もし何か抜けているものや修正すべき点があれば教えていただければ幸いです。

初代:初期A・B型(1933~?)

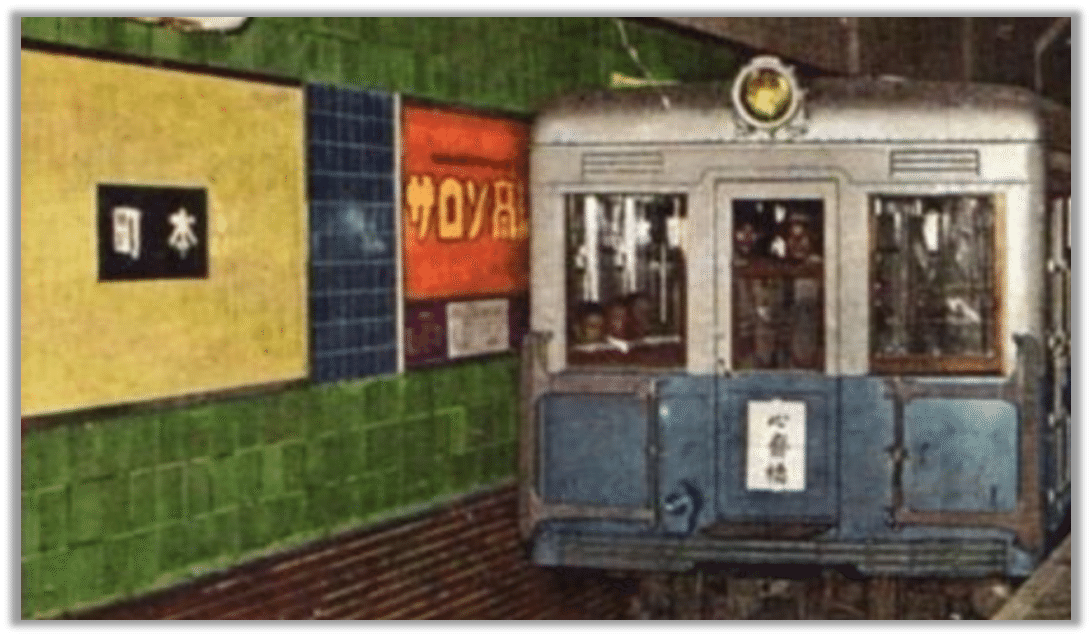

1933(昭和8)年の開業当初、大阪市電気局(後の大阪市営地下鉄)の駅名標はそこまで目を引くデザインではありませんでした。駅名標としての最低限の機能だけを盛り込んだものだったからです。下の絵葉書をご覧ください:

右半分に描かれているのは、現在も緑木検車場に保存されている100型電車です。そして、サロンの広告の左には「本町」と書かれた駅名標(初期A型)が設置されています。当時の駅名標は非常に簡素なものだったのです。

今の駅名標に慣れている方なら、前後駅案内はどこだと思われることでしょう。もちろん、初代駅名標にも前後案内のついたものはありました。

こちらは同じく昭和8年に撮影された心斎橋駅の写真です。「難波」「本町」という前後案内がついているのが分かります。

前後駅名の上にある棒は矢印ではなく、板を固定する器具だと思われます。

なお余談ですが、心斎橋駅には初期B型(上写真)だけでなく、初期A型も設置されていました。

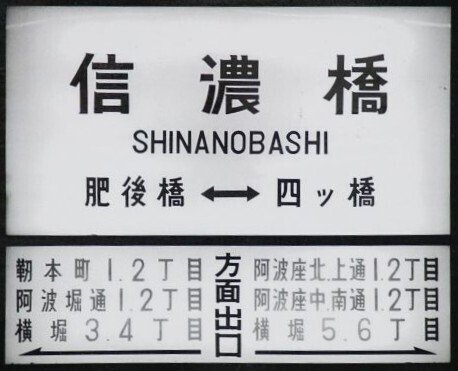

2代目:信濃橋型(1965頃~1970?)

こちらは昭和40(1965)年頃の信濃橋駅(現・四つ橋線本町駅)に設置されていた駅名標です。欧文が追加されるなどしたことで、初期型に較べて一気に情報量が増え、デザインが洗練されました。

全体的にひげ文字(独特の「撥ね」をもつフォント)が使用されているのが判ります。

3代目:岸里A・B型(?~1975頃)

①岸里A型

車内から撮影したためかなりブレている。

こちらは2024年12月時点で現存している最古の駅名標です。信濃橋型と同じく、ひげ文字が使用されているのが判ります。

私が確認した限りでは岸里駅1・2番ホームに現存していますが、ホームの端の柵を超えた立入禁止エリアにあるため、特別な企画でも開催されない限りは立ち入ることはできません。

②岸里B型

また、岸里型駅名標は今でこそ一つしか現存していませんが、昔は更に2つのバリエーションが存在していました。

こちらは昭和52(1977)年の西中島南方駅の写真に写っているものです。ほとんど切れてしまっており、「南方」が辛うじて読める程度ですが、残りの部分を推測して再現することは可能です。

駅名がかなり大きく書かれており、前後案内の欧文がないことが判ります。信濃橋型に近いタイプと言えるでしょう。

③岸里C型

こちらは昭和52(1977)年の守口駅開業当初の写真に写っているものです(当時は守口駅が終点のため前駅表示がありません)。

現在の野江内代~大日駅にみられるような細長い形をしており、次駅が平仮名で表記されているほか、駅名にふりがなが振ってあるのが特徴といえるでしょう。

ちなみに、関目駅(現・関目高殿駅)など前後駅がある駅ではこのように書かれていました:

「たいしばしいまいち」が長いため、ややアンバランスな感じになってしまっています。

4代目:本町型(1977~現役)

おそらく一番有名なものがこのデザインの駅名標でしょう。

この駅名標のデザインは大雑把に分類して

I期:ゴシック4550時代

II期:駅名のみ欧文あり

III期:前後案内に欧文追加

IV期:駅番号追加

とすることができ、現在残っているものは全てIV期のものとなっています。

本町駅で最初に採用され、I期(最初期)では「ゴシック4550」という、やや扁平にデザインされたゴチック体が使用されていました。

II期から先は「見出ゴMB1」に置き換わっていたようです。

本町型──特殊デザイン(2000~2004?)

しかし、有名な本町型駅名標には、一度も乗客の目に触れることなくひっそりとその姿を消した、特殊なデザインをもつ亜種が存在しました。

今里筋線の建設中に設置されていた仮駅名標です。

本町型駅名標のデザインを踏襲しつつも、一風変わったデザインになっていることが判るかと思います。

中央の帯に黒い縁取りがついており、前後駅を表す丸が黒く塗りつぶされているのが特徴といえるでしょう。

5代目:現行型(2016~現役)

2016年から採用された形式で、主要駅の駅名標のほとんどはこれに置き換えられています。

4代目をよりモダンに仕上げたようなデザインが特徴と言えるでしょう。

駅番号なども後からシールを貼ったのではなく、最初から印刷されています。

おわりに

いかがだったでしょうか。

駅名標に使用されているフォントについてなど、詳細は割愛しましたが、時代の流れの中でいかに多くの駅名標が登場し、また消えていったかということがお解りいただけたかと思います。

これから資料が公開されたりすることにより、ここまでに挙げた情報が変わる可能性は充分あります。しかし、もし読者の皆様がこの記事をきっかけの一つとして、身近な地下鉄の歴史に興味を持っていただければ、嬉しい限りです。

ではまたいつの日か、お会いしましょう。

V3RNY

おまけ

本文に追加すると邪魔になりそうだった再現版駅名標を供養しておきます。

ひげ文字は欅ゴシック Oldstyleで代用。

あと駅名の欧文を変え忘れているせいで新ゴのままになっている。

たぶん岸里型に分類できる。

なんと職員が一文字一文字手作業でひげ文字を復刻したそう。

私はそんなことできないので例のごとく欅ゴで代用。

たぶんこれも岸里型。

ギャラリー

モリサワでもどこでもいいからフォント化して売ってほしい。

私はこっちの方が好き。