【室町時代】〜手作りの枯山水編〜

多くの文化、芸術が育まれた【室町時代】。

今回はそんな室町時代について、ご紹介していきます。

・室町時代について

足利尊氏は建武式目を制定、暦応元年(1338)に北朝の光明天皇から征夷大将軍に任じられ、武家政権を樹立しました。

3代将軍足利義満が京都室町に「花の御所」(室町殿)を構え、そこで政治を行ったことから室町幕府と言います。

戦乱が続く時代でしたが、農業・工業ともに技術が向上し、生産業、商業が発展しました。

また、武家文化と公家文化が調和した文化、日明貿易による明の文化、発展し続けてきた仏教や禅の文化の影響を受け、多彩で幅広い文化を形成しました。

・枯山水について

枯山水(かれさんすい)とは、水を用いずに岩や砂などで山水を表現した日本庭園の様式の一つ。石庭。

自然を実体として表現することなく、砂を海、石組を滝などと見立てて、そこに秘められた世界観を創造する幽玄思想があるとする。そして庭園構成として重要な役割をもつのが空白の地面であり、空白が広いほど広大な空間を表現できるとしている。こうした幽玄美と空白美により形成されるのが枯山水の特徴である。(Wikipediaより引用)

・制作について

本来はお庭ですから、ミニチュアで制作する大きさをまず決めました。

今回の展示作品の材料調達ですっかりお世話になっている100均に行くと、これまたいいサイズ感の板が。

枠用の棒材と一緒に購入します。

棒材を板材に当ててカットし、木工用ボンドで接着します。

もうこれでほぼ完成のようなものです。

テラリウムの材料を販売しているお店で購入した目の細かい白砂を敷き詰め、石を配置すると完成です。

アクセサリーを散りばめても様になります。

展示する場では皆さんにも砂紋(さもん)を作って、枯山水を体験してもらいたいので、砂紋をつくるための道具も作っちゃいます。

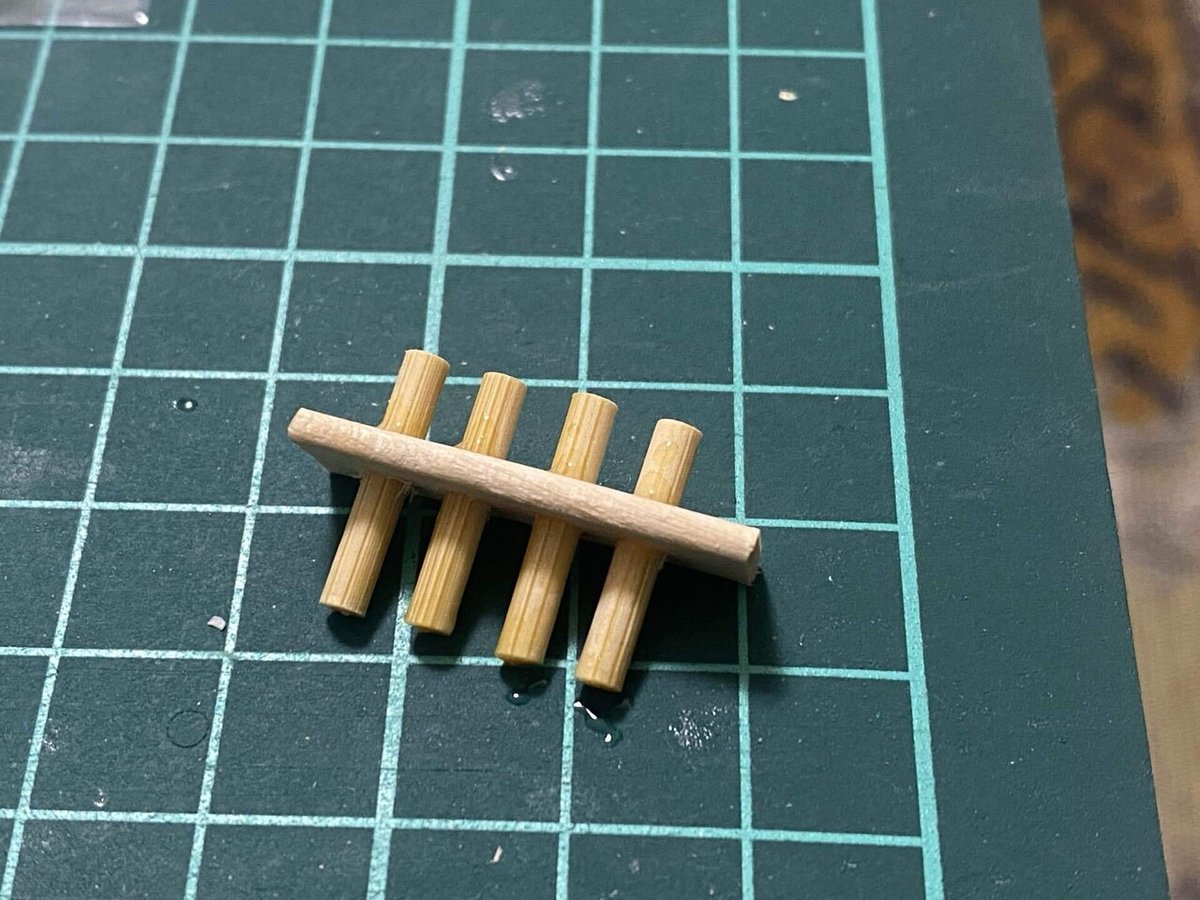

アイスの棒のような木材と竹串を購入。

あたりを付けてカッターでカットしていきます。

ハンドドリルなどを使って穴を開け、竹串を差し込み接着します。

乾かして、余分な箇所をカットしたら完成です!

今回は砂紋作るものを2タイプ、砂をならすための道具もつくりました。

実際に枯山水に触れて、楽しんでいただけたら嬉しいです。